24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

「相続」と聞くと、なんだか難しそうで、どこから手をつけたらいいのかわからない…そんな風に感じていませんか?

特にFP試験では、相続税や贈与税、事業承継など、専門用語も多くて戸惑ってしまう方も多いかもしれません。

でも、安心してください!この講座では、相続の基礎知識から全体像まで、FP2級レベルの内容を、具体的な例を交えながらわかりやすく解説していきます。

相続って聞くと、自分には関係ないような気がして、なかなか勉強に身が入らないんです…。

そうですね、相続は身近なようで遠い出来事なので、イメージしづらいかもしれません。でも、この講座で具体的な例を見ながら一緒に学んでいけば、きっと理解が深まりますよ!

FP2級対策!相続の基礎知識:全体像を掴む

相続とは?財産の所有者が変わる瞬間

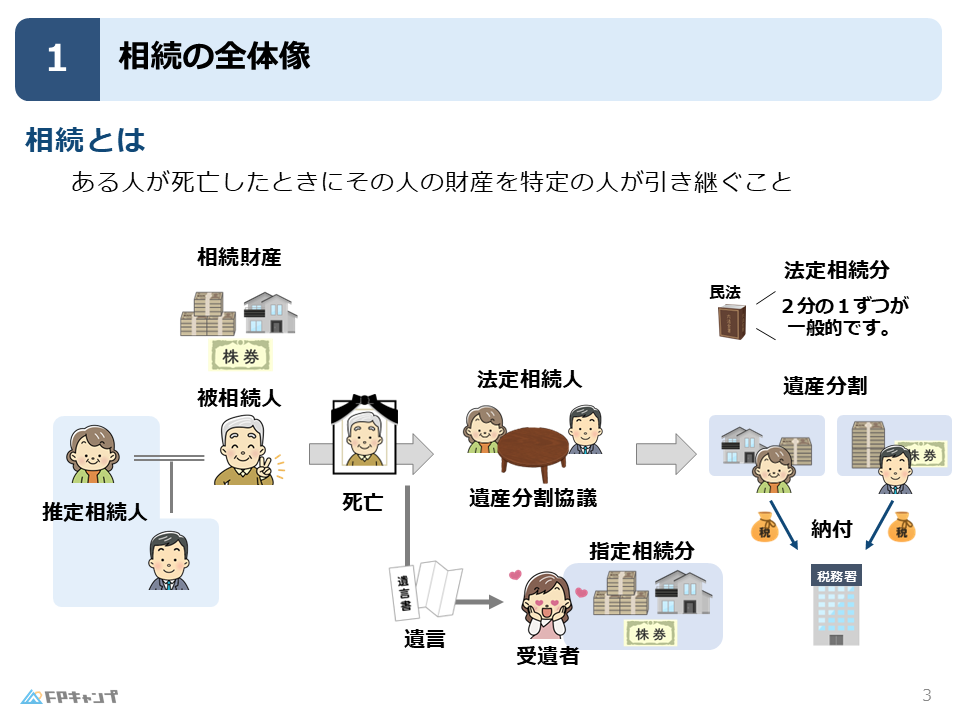

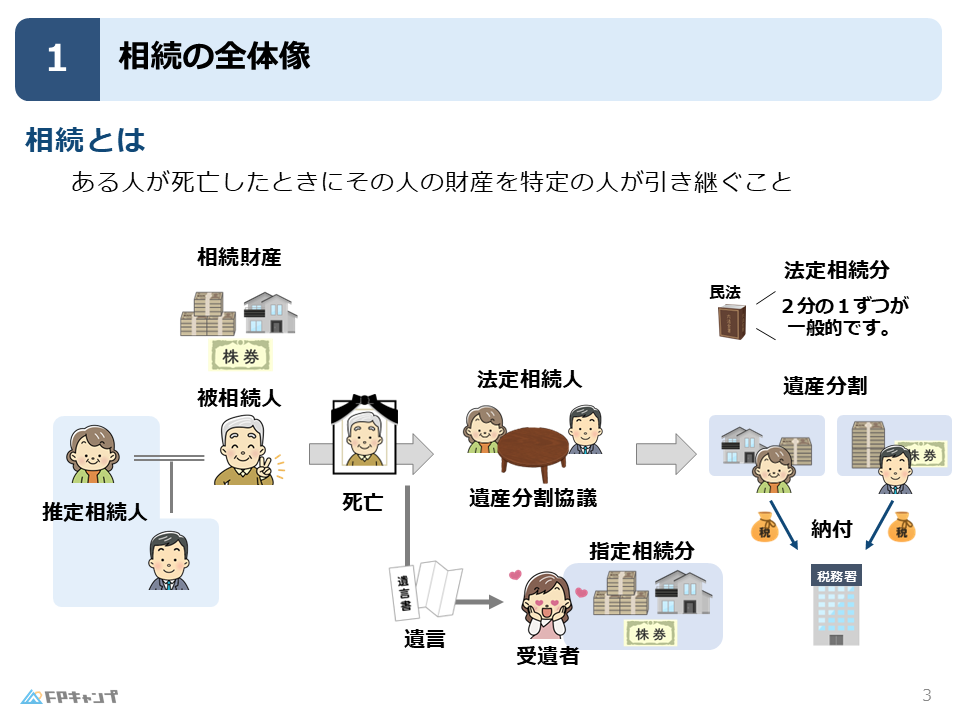

相続とは、ある人が亡くなった時、その人の財産を特定の人が引き継ぐことです。

相続は人が亡くなるという出来事を起点として発生します。

そして、故人の財産は、誰かの所有物でなければならないため、相続によって所有者が変わるのです。

この財産の移動こそが、相続の本質と言えるでしょう。

相続は相続税と深く関わっており、FP試験でも重要なテーマです。

相続税って、よく聞くけど、実際どんな時にかかるものなんですか?

相続税は、相続によって財産を取得した時に発生する税金です。この講座で詳しく解説していきますので、一緒に学んでいきましょう!

相続発生時の具体的な流れ:おじいちゃんのケース

財産の所有者と相続の対象

例えば、おじいちゃんが亡くなった場合を考えてみましょう。

おじいちゃんは現金、預金、不動産(土地や建物)、株券など、様々な財産を所有していたとします。

これらの財産は、おじいちゃんが生きている間は全ておじいちゃんのものです。

しかし、おじいちゃんが亡くなった瞬間、これらの財産は誰かの所有物へと変わらなければなりません。

これが相続の始まりです。

すべての財産は、必ず誰かの所有物である、という原則を覚えておきましょう。

相続人の登場:誰が財産を引き継ぐのか

おじいちゃんが亡くなった場合、誰が財産を引き継ぐのでしょうか?一般的には、妻や子供など、おじいちゃんと近しい関係にある人たちが相続人となるでしょう。

これらの相続人候補のことを推定相続人と言います。

そして、法律上、相続する権利を持つ人を法定相続人と言います。

多くの場合、推定相続人がそのまま法定相続人となります。

遺言の存在:相続の流れを変える力

もし、おじいちゃんが遺言を残していた場合はどうなるでしょうか?例えば、「全ての財産を愛人の久美子に譲る」という遺言があったとしましょう。

この場合、おじいちゃんの意思が尊重され、全ての財産は久美子に相続されます。

遺言で財産を受け取る人のことを受遺者と言い、遺言で指定された相続分のことを指定相続分と言います。

遺言は、法定相続分よりも優先される強力な力を持っています。

遺産分割協議:相続人間の話し合い

遺言がない場合は、相続人たちで話し合いを行い、財産の分け方を決定します。

この話し合いのことを遺産分割協議と言います。

遺産分割協議では、誰がどの財産をどれだけ相続するかを具体的に決めていきます。

例えば、「妻は家と一部の現金、子供は残りの現金と株」といった具合です。

この具体的な財産の分配を遺産分割と言います。

法定相続分:遺産分割の参考基準

遺産分割協議を行う際の参考となるのが法定相続分です。

法定相続分とは、法律で定められた相続分の目安のことです。

例えば、「配偶者は2分の1、子供は2分の1」といったように、法律でそれぞれの相続人の相続分が定められています。

ただし、法定相続分は絶対的なルールではありません。

相続人同士の合意があれば、法定相続分とは異なる割合で財産を分割することも可能です。

重要なのは、相続人全員が納得できる形で遺産分割を行うことです。

相続税の納付:財産を受け取った後の義務

遺産分割が完了したら、相続によって財産を受け取った人は、相続税を納める必要があります。

相続税は、相続した財産の価額に応じて計算されます。

FP試験では、この相続税の計算方法や納付手続きについても出題されますので、しっかりと理解しておきましょう。

相続税の計算は、相続財産の評価額から基礎控除額を差し引いた課税価格を元に算出されます。

相続税の計算って複雑そうで、苦手意識があります…。

確かに、相続税の計算は少し複雑ですが、一つずつ丁寧に学んでいけば大丈夫です!この講座で一緒に克服していきましょう!

相続に関わる3つの主要テーマ

相続税:計算方法と納税手続き

人が亡くなった時、どのような場合に相続が発生するのか、そして相続税はどのように計算されるのか、といった基本的な知識から、具体的な納税手続きまでを学びます。

相続税の計算には、様々な控除や特例が適用される場合があり、それらを理解することで、より正確な相続税額を算出することができます。

贈与税:生前に財産を渡す場合の税金

相続税対策として、生前に財産を贈与するという方法があります。

この講座では、生前贈与と贈与税の関係について詳しく解説します。

贈与税には、年間110万円の基礎控除や、結婚・子育て資金贈与の特例など、様々な制度があります。

これらの制度を理解することで、より効果的な相続税対策を行うことができます。

財産評価:相続・贈与時の財産価値の算定

相続や贈与を行う際には、財産の価値を正しく評価する必要があります。

現金や預金は評価が簡単ですが、不動産や株式など、現金以外の財産は評価が複雑になる場合があります。

特に不動産は、評価額が相続税額に大きく影響するため、正しい評価方法を理解することが重要です。

この講座では、様々な財産の評価方法について、具体例を交えながら解説します。

財産評価って、難しそうですね…。特に不動産の評価は、どうすればいいのかさっぱりわかりません。

はい、財産評価は確かに難しい部分もありますが、一つずつ丁寧に学んでいけば大丈夫です!この講座では、具体例を交えながらわかりやすく解説していきますので、ご安心ください!

相続を自分事として考える重要性

相続は、誰にでも起こりうる出来事です。

自分や家族に相続が発生した時のことを想像しながら学ぶことで、相続の全体像をより深く理解することができます。

また、自分事として考えることで、FP試験の勉強にも身が入るはずです。

相続は「いつか」ではなく「必ず」起こる出来事。

だからこそ、しっかりと備えておくことが大切です。

相続を自分事として考えるって、具体的にどうすればいいですか?

例えば、ご自身の家族構成や財産状況を思い浮かべながら、この講座で学んだ内容を当てはめて考えてみてください。そうすることで、より現実味を持って相続について理解できるはずです。

まとめ:相続の基礎知識と全体像を理解する

この講座では、相続の基礎知識から全体像まで、FP2級レベルの内容を網羅的に解説しました。

相続とは何か、相続が発生した時にはどのような手続きが必要なのか、相続税はどのように計算されるのか、といった基本的な知識から、贈与税や財産評価といった応用的な内容まで、幅広く学ぶことができました。

これらの知識を身につけることで、FP試験対策はもちろんのこと、実生活においても役立つはずです。

相続は複雑なテーマですが、一つずつ丁寧に学んでいけば、必ず理解することができます。

一緒に頑張りましょう!

相続について、全体像がつかめてきました!ありがとうございます!

よかったです!この講座が、皆さんのFP試験合格への一助となれば幸いです!