24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

「相続で取得した土地があるけれど、どう活用すればいいの?」「駐車場やアパート経営って聞くけど、リスクはないの?」と、土地の有効活用について悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

実際、土地は持っているだけではコストがかかる資産です。ですが、上手に活用すれば、安定した収入源になったり、相続対策につながったりすることもあります。

「有効活用」という言葉は一見むずかしく聞こえますが、ポイントを押さえれば、それぞれの土地に合った活用法が見えてきます。

この記事では、FP2級試験対策として、土地の有効活用の基本から、活用方法の種類、メリット・デメリットをわかりやすく解説していきます。

一緒に理解を深めて、得点アップにつなげましょう!

聞いたことのない単語が並んでいたり、覚えることがたくさんで混乱してしまいます…。

確かに内容が複雑な分野ですので、そう思うのも無理ありません。

しかし、本記事では具体例を交えて丁寧に解説していきますので心配入りません。

一緒に頑張りましょう!

本記事で解説した内容は、ほんださん監修のFPキャンプ内コンテンツ「完全講義premium」を基に作成されています。

より深く、体系的に学びたい方は、以下のFPキャンプの講座をチェックしてみてください。

土地の有効活用の種類

土地の有効活用とは

土地の有効活用とは、自ら使用しない土地で収入を得るための活用方法のことを指します。

例えば、自分には購入し使用している土地があるが、相続により父親の所有していた土地を取得した場合などがあります。

使用しない土地の扱いとして、まずは「売却」という手段がありますが、売却せずに収益化していくのが「土地の有効活用」になります。

6種類の有効活用

FP試験において登場する土地の有効活用には6種類あります。

自己建設方式、事業受託方式、等価交換方式、建設協力金方式、定期借地権方式、土地信託方式の6つです。

本記事の皆さんのゴールは、この活用方法の名前を見て、その方法がどのような方法なのか、メリット・デメリットは何なのか、といったシーンを感じからイメージできることです。

6つの方式の中でも自己建設方式と土地信託方式以外の4つの方式は頻出の事項ですので、特に注意深く解説していきます。

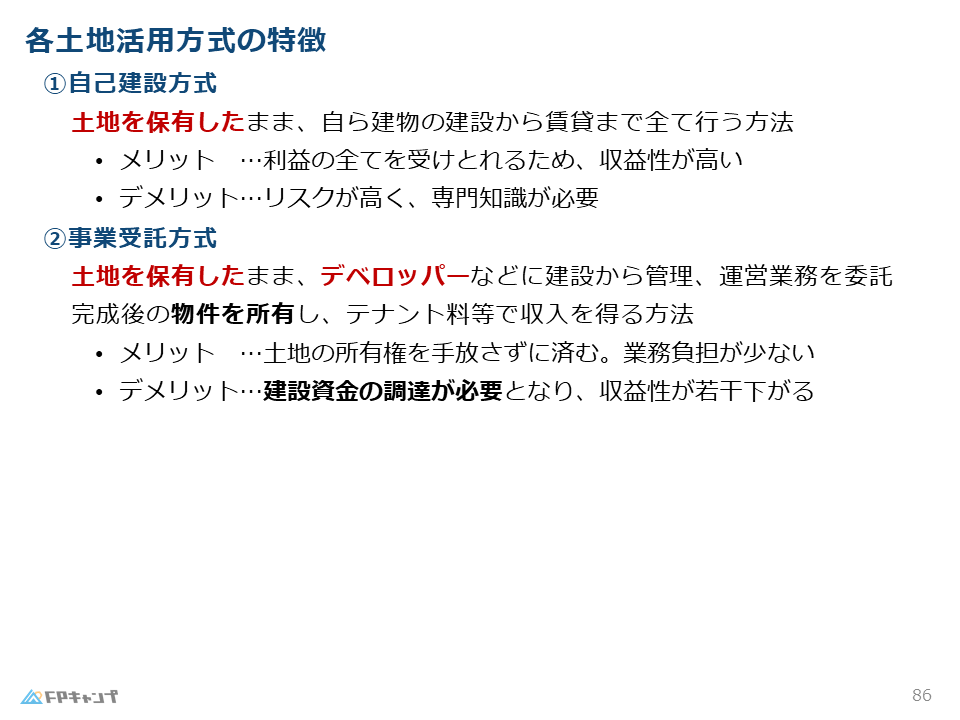

①自己建設方式

自己建設方式の概要

まずは、①自己建設方式についてです。

自己建設方式とは、土地のオーナーが土地を保有したまま、自ら建物の建設から賃貸まで全て行う方法です。

例えば、自身では使用ない土地を保有しているAさんが、自らの資金を用いて3階建ての賃貸マンションを建設しました。

そして、そのマンションの各部屋を単身者向けに貸し出し、毎月の家賃収入を得ています。

このように、自分で建物を建てて賃貸事業を行うケースが、典型的な自己建設方式の例です。

メリット・デメリット

自己建設方式のメリットは、建設から賃貸まで全て自分で行なっているため、利益の全てを受け取ることができ、収益性が高いという点です。

一方で、デメリットは、リスクが高く、多くの側面で専門知識が必要になるという点です。

建物の規模・仕様・立地に対して適切な事業計画を立てないと、思うような収益が出ないことがあり、不動産や建築に関する知識が乏しいと、思わぬ損失を招く可能性もあります。

また、建物を自分で建設するため、建築費や設計費、各種手続きにかかるコストが非常に高額になり、コスト面でもリスクが高くなる傾向にあります。

②事業受託方式

事業受託方式の概要

次に、②事業受託方式についてです。

事業受託方式とは、土地のオーナーが土地を保有したまま、デベロッパーなどに建設から管理、運営業務を委託したのち、完成後の物件を所有し、テナント料等で収入を得る方法のことです。

例えば、Bさんが都心の土地を所有していますが、自分で建物を建てたり管理したりするのは難しいため、不動産会社に相談し、賃貸マンションの建設・運営をすべて任せることにしました。

Bさんは土地を提供するだけで、不動産会社が建設・管理・入居者対応などを行い、Bさんには一定の報酬が支払われる、といった場合が当てはまります。

メリット・デメリット

事業受託方式のメリットは、土地の所有権を手放さずに済むこと、管理等を委託しますのでオーナー自身の業務負担が少ない点です。

一方で、デメリットは、自分の土地に自分の建物を建てるわけですから、銀行で事業ローンを組むなど、建設資金の調達が必要になる点です。

また、管理や運営等を委託していることから、収益性が若干下がる点もデメリットです。

③等価交換方式

等価交換方式の概要

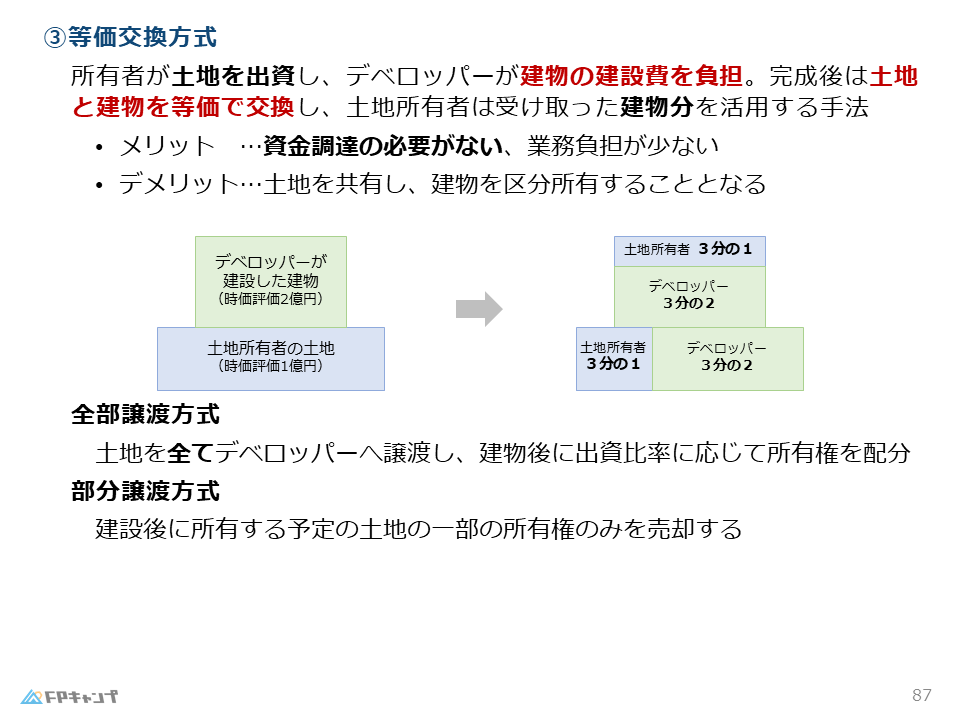

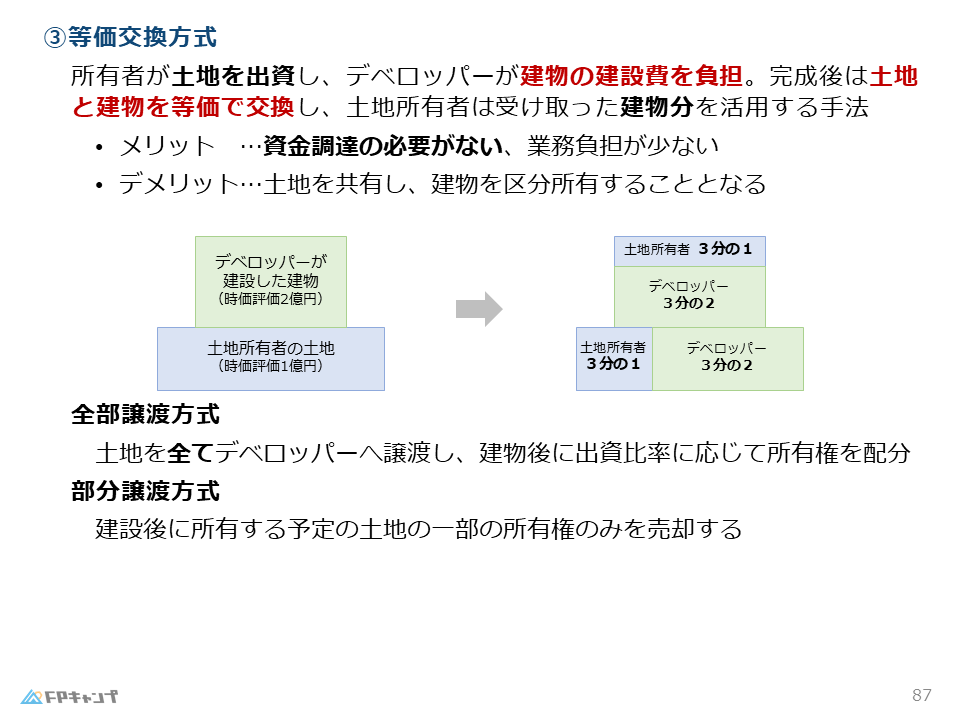

続いて、③等価交換方式についてです。

等価交換方式とは、所有者は土地を出資し、デベロッパーが建物の建設費を負担、完成後は土地と建物を等価で交換し、土地所有者は受け取った建物分を活用する手法です。

上記のイラストのように、土地所有者が1億円の価値の土地を出資し、デベロッパーが2億円の価値のある建物を建設したとします。

この場合、完成した土地と建物に関しては、土地所有者とデベロッパーでは、1:2の割合で出資したことになりますので、土地と建物を出資分に応じて交換するということになります。

メリット・デメリット

等価交換方式のメリットは、デベロッパーが建物の建設費を負担し建設してくれるので、オーナーは資金調達の必要がなく、業務負担も少ないことが挙げられます。

一方で、土地の一部を提供する代わりに建物の一部を取得する方式なので、元の土地すべてが自分のものではなくなり、建物も区分所有することとなるという点が最大のデメリットです。

ですので、収益も自分の所有する範囲に限られることになります。

全部譲渡方式と部分譲渡方式

等価交換方式には、全部譲渡方式と部分譲渡方式があります。

全部譲渡方式とは、土地を全てデベロッパーへ譲渡し、建設後に出資比率に応じて所有権を配分する方法です。

一方で、部分譲渡方式とは、建設後に所有する予定の土地の一部の所有権のみを売却する方法です。

「等価交換方式の概要」でお話ししたイラストの例は、全部譲渡方式に該当します。

等価交換方式の中でも区分があるのですね。

そうなんです。ただ、少し複雑かつ細かい範囲ですので、まずは等価交換方式の概要の部分の理解に注力しましょう。

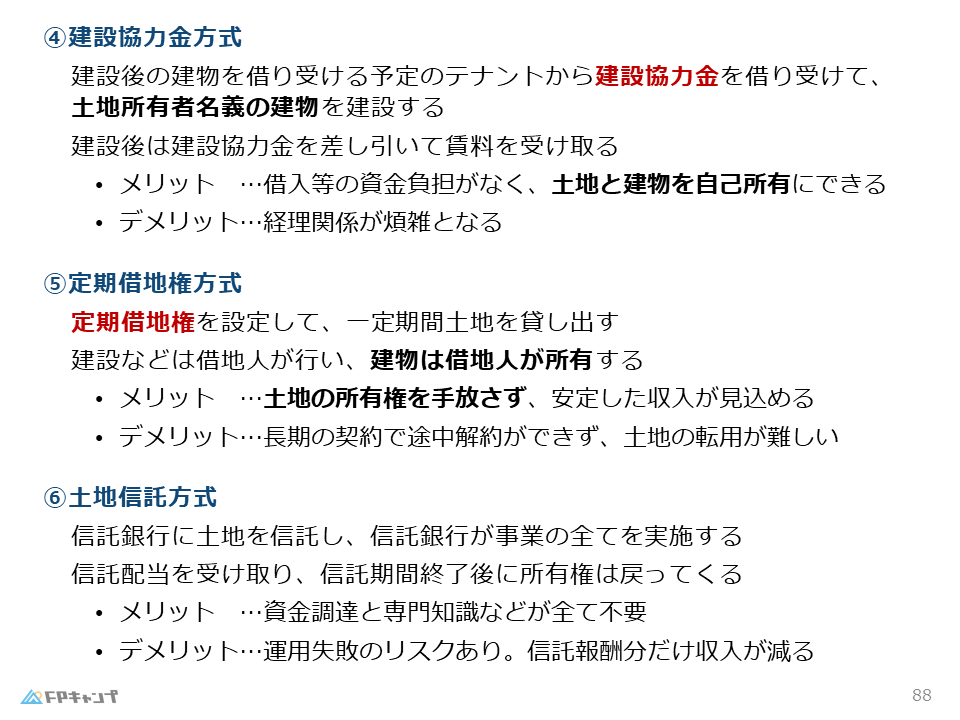

④建設協力金方式

建設協力金方式の概要

次に、④建設協力金方式についてです。

建設協力金方式とは、建設後の建物を借り受ける予定のテナントから建設協力金を借り受けて、土地所有者名義の建物を建設し、建設後は建設協力金を差し引いて賃料を受け取る方式のことです。

例えば、Cさんが駅前の土地にコンビニを建てる際、テナントとなるコンビニ会社から建設協力金を受け取り、その資金を使って店舗を建設します。

完成後は、その建物をコンビニ会社に長期で賃貸し、Cさんが賃料を受け取るといった場合です。

メリット・デメリット

建設協力金方式のメリットは、テナントからの建設協力金を基に建物の建設を行いますので、借入等の資金負担がないことが挙げられます。

また、土地と建物を自己所有にできる点も建設協力金方式の利点です。

一方で、デメリットは、協力金の返還条件、契約期間、解約時の取り決めなど、専門的かつ複雑な契約になるため、契約関係や経理関係が煩雑となると考えられます。

また、テナントの再活用がしにくいという点もデメリットとして挙げられます。

例えば、院内の装飾がとても派手なクリニックなどは、後継のテナントがなかなか見つからない可能性があります。

⑤定期借地権方式

定期借地権方式の概要

そして五つめが、⑤定期借地権方式になります。

定期借地権などに関しては同じく不動産分野の借地借家法の範囲で登場していますので、知識面で不安がある方は、この機会にしっかりと復習しておきましょう。

定期借地権方式とは、定期借地権を設定して、一定期間土地を貸し出す方式のことです。

また、建設などは借地人が行い、建物は借地人が所有します。

定期借地権:契約の更新がない借地権のこと。

例えば、Dさんが住宅地に土地を所有しており、その土地を定期借地権付きで30年間貸す契約を結びました。

借り手はDさんの土地に住宅を建てて住みますが、契約期間が満了すれば建物を取り壊して土地を返還することになるといった場合です。

Dさんはその間、安定した地代収入を得ることができ、土地の所有権は変わりません。

メリット・デメリット

定期借地権方式のメリットは、土地の所有権を手放さずに、安定した収入が見込めるという点です。

一方で、デメリットは、長期の契約のため途中解約ができず、土地の転用が難しいという点です。

つまり、一度貸すと、契約期間(例:30年・50年など)が終了するまで土地を自由に利用・処分できなくなるため、柔軟性に欠けます。

また、土地を貸している期間は売却がしにくく、売る場合でも通常の場合より評価額が下がる傾向にあるため、借地権付き土地は売却・評価が難しいという点もデメリットです。

⑥土地信託方式

土地信託方式の概要

最後に、⑥土地信託方式についてです。

土地信託方式は試験でもあまり問われることはありませんので、概要をさっくりと押さえておきましょう。

土地信託方式とは、信託銀行に土地を信託し、信託銀行が事業の全てを実施する方式です。

また、オーナーは信託配当を受け取り、信託期間終了後に所有権が戻ってくることもこの方式の特徴です。

メリット・デメリット

土地信託方式のメリットは、信託銀行に事業の全てを任せるわけですから、資金調達と専門知識などが全て不要であるという点です。

一方で、デメリットは、運用失敗のリスクがあり、信託銀行に支払う信託報酬分だけ収入が減ることが挙げられます。

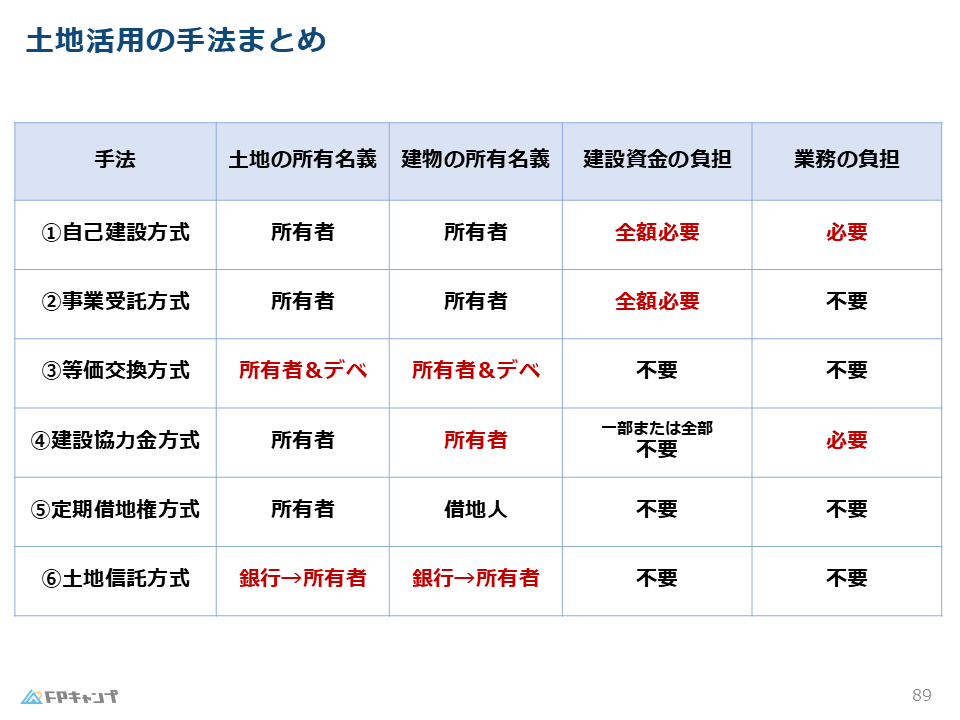

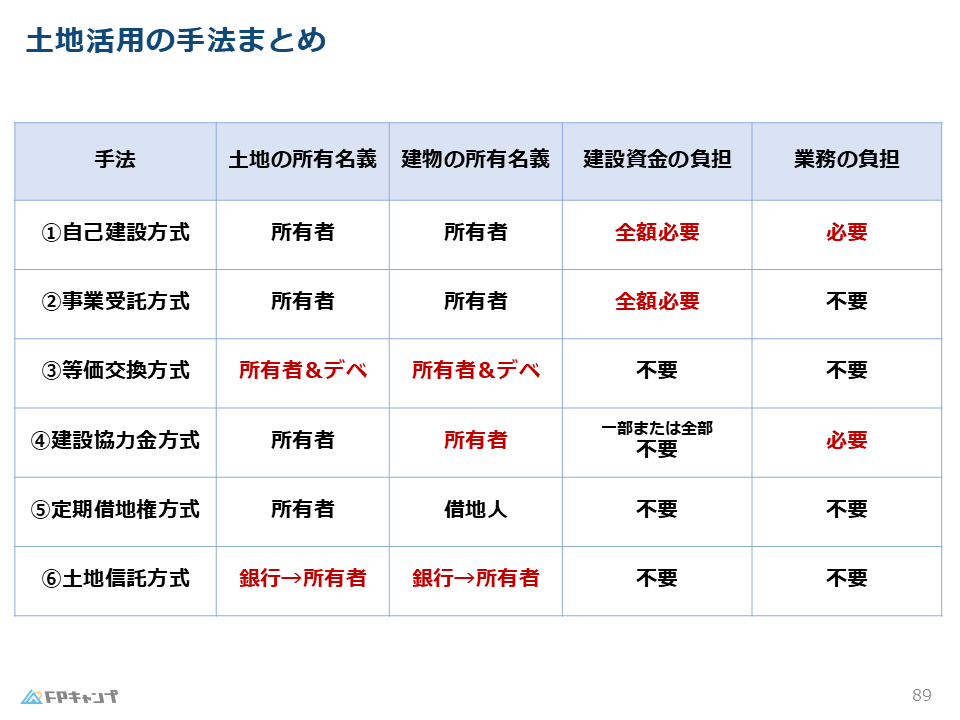

土地活用の手法まとめ

試験対策ポイント

ここまで、個別の土地活用の手法について解説してきましたが、試験対策において重要となるポイントは、「土地・建物の名義は誰になるのか」と「建設資金の負担は土地所有者なのかどうか」といった点になります。

また、表に記載されている事項を全て暗記するのではなく、方式の名前を見たらその方式がどのような内容のものなのかをイメージできるようにしておくことで、実際の試験で暗記に頼らずとも問題が解けるようになりますので、今回学んだ内容をきちんと整理しておきましょう。

力試し:実際に過去問を解いてみよう

この記事で学んだことを踏まえて以下の問題に挑戦してみましょう!

問題

(2025年5月CBT試験問50) (学科 FP協会)

(ア)事業受託方式では、土地所有者は建物の建設資金を負担することなく、土地有効活用の企画、建設会社の選定、建物の建設、建設した建物の管理・運営等をデベロッパーに任せることができる。

(イ)建設協力金方式では、土地所有者が土地上に建設するビルや店舗等を貸し付ける予定のテナントから、建設資金の全部または一部を借り受け、当該建物を建設することとなる。

(ウ)定期借地権方式では、土地所有者が土地上に建設される建物の所有名義人となり、当該土地と建物を一定期間貸し付けることにより地代・賃料収入を得ることができる。

解答

(ア)× 不適切

事業受託方式に限らず、事業資金の担い手は試験対策上重要な論点です。

(イ)⚪︎ 適切

(ウ)× 不適切

まとめ

本記事では「土地の有効活用」について学んできました。

「土地・建物の名義が誰か」「事業資金の担い手は誰か」といった点が試験対策として非常に重要になってきます。

過去のFP試験では、これらのポイントが問われる問題が繰り返し出題されていますので、しっかりと復習しておきましょう!

「土地の有効活用」について、よく理解することができました!

理解を深めていただけたようでよかったです!

これからは繰り返し過去問や問題演習を積み、知識の定着を図りましょう。応援しています!

本記事で解説した内容は、ほんださん監修のFPキャンプ内コンテンツ「完全講義premium」を基に作成されています。

より深く、体系的に学びたい方は、以下のFPキャンプの講座をチェックしてみてください。