24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

「遺産分割って、一体どうすればいいの?」「遺産分割協議書って難しそう…」「何から始めたらいいのかわからない…」相続が発生すると、こんな悩みを抱える方が多くいらっしゃいます。

遺産分割は、故人の想いを尊重しつつ、ご遺族間で円満に進めることが大切です。

そこで、今回は遺産分割のルールと、重要な鍵となる遺産分割協議書について、FP講師の私がわかりやすく解説いたします。

遺産分割協議って、本当に複雑で、何から手をつけていいのかわからないんです。特に、遺産分割協議書の作成なんて、難しそうで不安です…。

お気持ち、よくわかります。遺産分割は初めての方にとって複雑に感じる部分も多いですよね。でも、一つずつ丁寧に見ていけば大丈夫です!この講義で、一緒に学んでいきましょう!

遺産分割協議書とは?

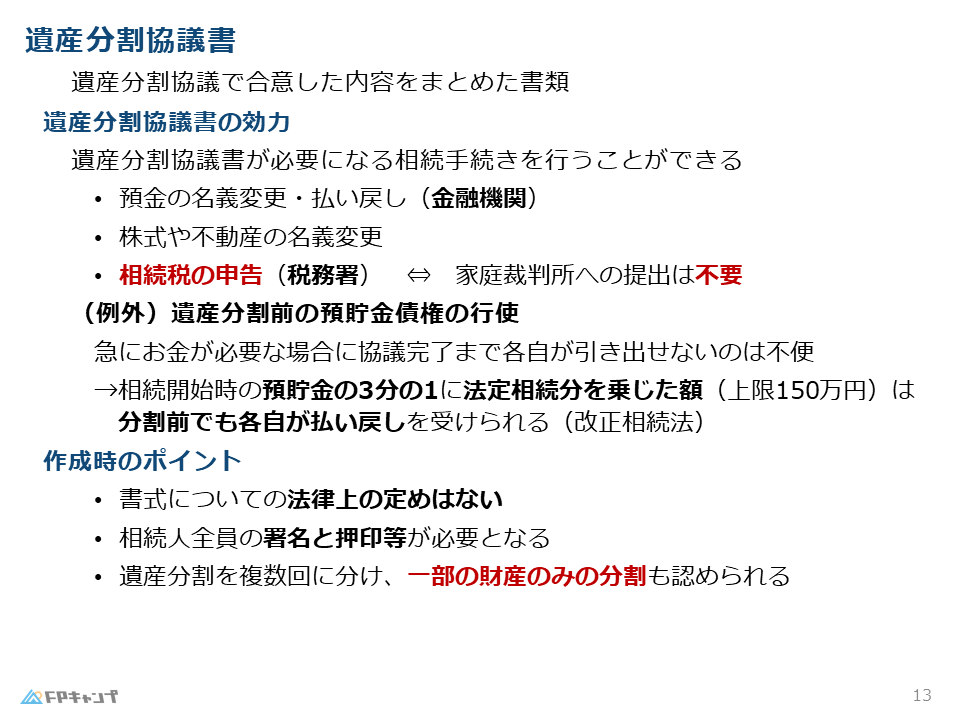

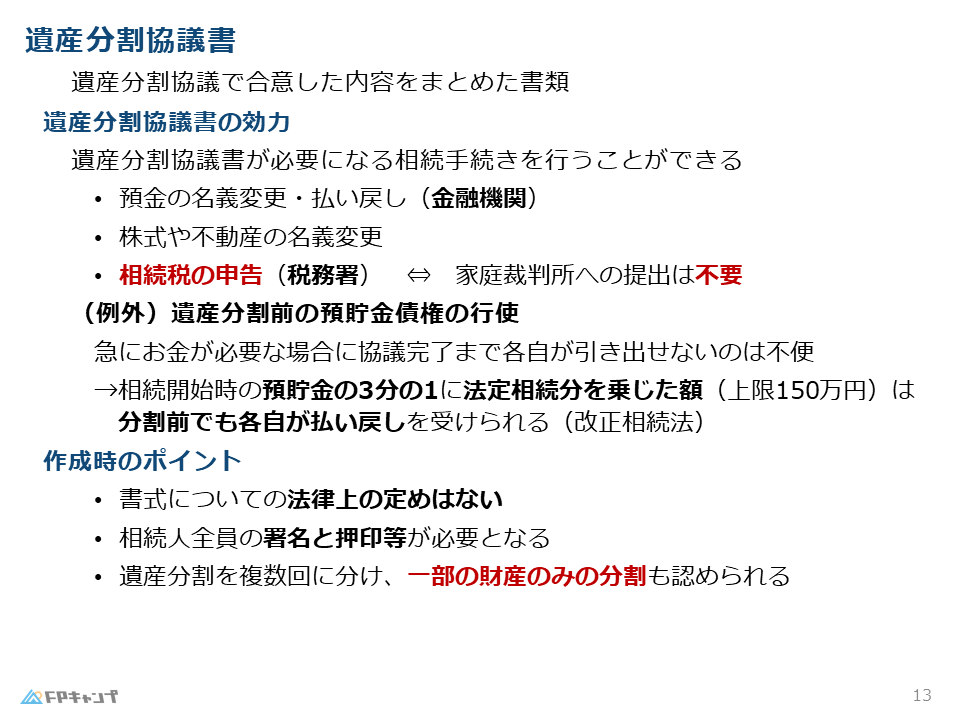

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた重要な書類です。

これは、共有状態になっている遺産を、それぞれ個人のものにするための鍵となるものです。

相続が発生すると、遺産は相続人全員の共有状態、いわばロックされた状態になります。

このロックを解除し、預貯金や不動産などを自由に使えるようにするのが、この遺産分割協議書なのです。

FP2級の試験対策としても、遺産分割協議書の重要性はしっかり押さえておきましょう。

遺産分割協議書がないと、具体的にどんな困ったことが起きるのでしょうか?

遺産分割協議書がないと、預貯金の解約や不動産の名義変更など、様々な手続きができなくなってしまうんですよ。詳しくはこの後のセクションで解説していきますね。

遺産分割協議書でできること

遺産分割協議書があれば、銀行預金の払い戻しや名義変更、株式や不動産の名義変更手続きがスムーズに行えます。

金融機関は、人が亡くなったと聞くと、口座を凍結してしまいます。

しかし、遺産分割協議書があれば、誰がいくら相続するかが明確になるので、凍結を解除して払い戻しを受け取ることができるのです。

また、不動産の名義変更(相続を原因とする所有権の移転登記)には、登録免許税が安くなるというメリットもあります。

さらに、相続税の申告にも遺産分割協議書は必須です。

相続税は、実際に相続した金額に応じて計算されるため、遺産分割協議書がないと税額を算出することができません。

なるほど、遺産分割協議書は色々な場面で必要になるんですね!

その通りです!遺産分割において、とても重要な役割を果たす書類なんです。

遺産分割協議書の効力と必要性

遺産分割協議書は、様々な手続きにおいて法的効力を持ちます。

ただし、家庭裁判所への提出は不要です。

家庭裁判所は、遺産分割で争いがある場合にのみ介入します。

そのため、円満に遺産分割協議が完了した場合、家庭裁判所に提出する必要はありません。

FP2級試験では、この点もよく問われますので、覚えておきましょう。

家庭裁判所に出す必要がないのは意外でした!

そうなんです。円満に解決した場合は、当事者間で作成・保管すればOKなんですよ。

遺産分割前の預貯金払い戻しの特例

通常、遺産分割協議が完了するまでは、故人の預貯金を引き出すことはできません。

しかし、葬儀費用など、急な出費が必要な場合に備え、改正相続法で特例が設けられました。

これは、相続開始前の預貯金残高の3分の1の金額に、各自の法定相続分をかけた金額まで、遺産分割前でも払い戻しを受けられるという制度です。

上限は150万円となっています。

この特例は、知っていると非常に役立つ知識ですので、ぜひ覚えておいてください。

葬儀費用などは、すぐに必要になりますもんね。この特例は助かります!

まさに、困った時の救済措置ですね!

遺産分割協議書作成のポイント

遺産分割協議書の作成にあたっては、法律で定められた書式はありません。

国税庁のホームページなどにサンプルが掲載されているので、それを参考に、自由な書式で作成することができます。

重要なのは、誰がどの財産をどれだけ相続するのかが明確に記載されていることです。

書式が自由なのは、少し安心しました。

はい。大切なのは内容ですから、ご自身でわかりやすいように作成すれば大丈夫ですよ。

遺産分割協議書の必須事項

遺産分割協議書には、全相続人の署名と押印が必要です。

これは、全員が合意の上で遺産分割協議が成立したことを証明するためです。

また、すぐに全ての財産の分割を決めるのが難しい場合は、一部の財産のみを分割することも可能です。

例えば、現金だけ先に分割し、不動産については後日改めて協議するということもできます。

全員の署名押印が必要なのは、なんとなく想像がついていました。

そうですね。遺産分割は、相続人全員の合意が不可欠ですからね。

複数回にわたる遺産分割協議

不動産など、財産の評価に時間がかかる場合は、遺産分割協議を複数回に分けて行うことも可能です。

例えば、すぐに現金が必要な場合は、現金の分割方法だけを先に決定し、その他の財産については後日改めて協議するということもできます。

このように、状況に合わせて柔軟に対応することが大切です。

複数回に分けて協議できるのは、状況によってはとても助かりますね!

その通りです!柔軟な対応で、スムーズな遺産分割を目指しましょう!

まとめ:遺産分割のルールと遺産分割協議書の重要ポイント

今回は、遺産分割のルールと遺産分割協議書について解説しました。

遺産分割協議書は、遺産分割協議の内容をまとめた重要な書類であり、預貯金の払い戻しや不動産の名義変更など、様々な手続きに必要となります。

作成にあたっては、全相続人の署名と押印が必須であり、法律で定められた書式はありません。

また、遺産分割前の預貯金の払い戻しに関する特例や、複数回にわたる遺産分割協議についても理解しておくことが大切です。

FP2級試験対策としても、これらのポイントはしっかり押さえておきましょう。

遺産分割と遺産分割協議書について、よく理解できました!ありがとうございます!

理解いただけて良かったです!スムーズな遺産分割に向けて、ぜひ今日の学びを活かしてくださいね!応援しています!