24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

「相続」と聞くと、なんだか難しそうで、できれば考えたくない…と思ってしまう方も多いのではないでしょうか?特に「遺言」や「遺留分」といった言葉は、日常生活ではあまり使わないので、一体どんなものなのか、よくわからないという方もいらっしゃるかもしれません。

でも、もしもの時に備えて、遺言と遺留分についてきちんと理解しておくことは、とても大切なんです。

ご自身の大切な財産を、ご自身の意思で、大切な人に確実に届けるために、一緒に学んでいきましょう。

相続って、具体的に何を準備すればいいのか不安です…。遺言ってなんとなくはわかるけど、遺留分との違いもよくわかりません…。

そうですね、相続は確かに複雑な手続きも多いので、不安に思うのも無理はありません。でも、一つずつ丁寧に見ていけば、きっと理解できますよ!一緒に頑張りましょう!

FP2級対策!遺言と遺留分を徹底解説:円満な相続を実現するために

遺言とは?死後の意思表示でトラブルを防ぐ

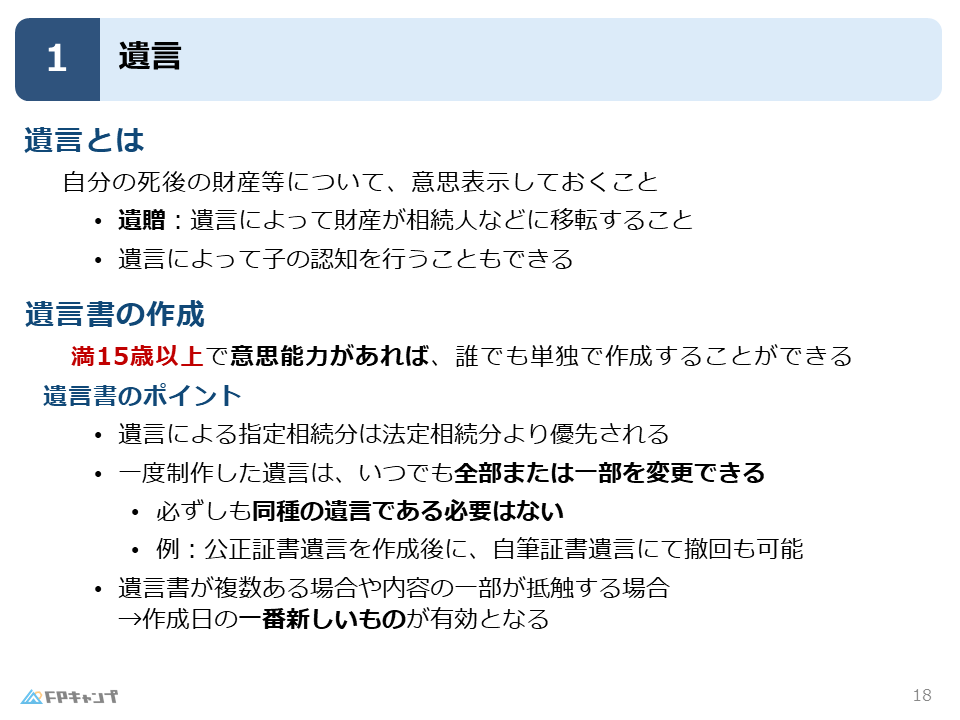

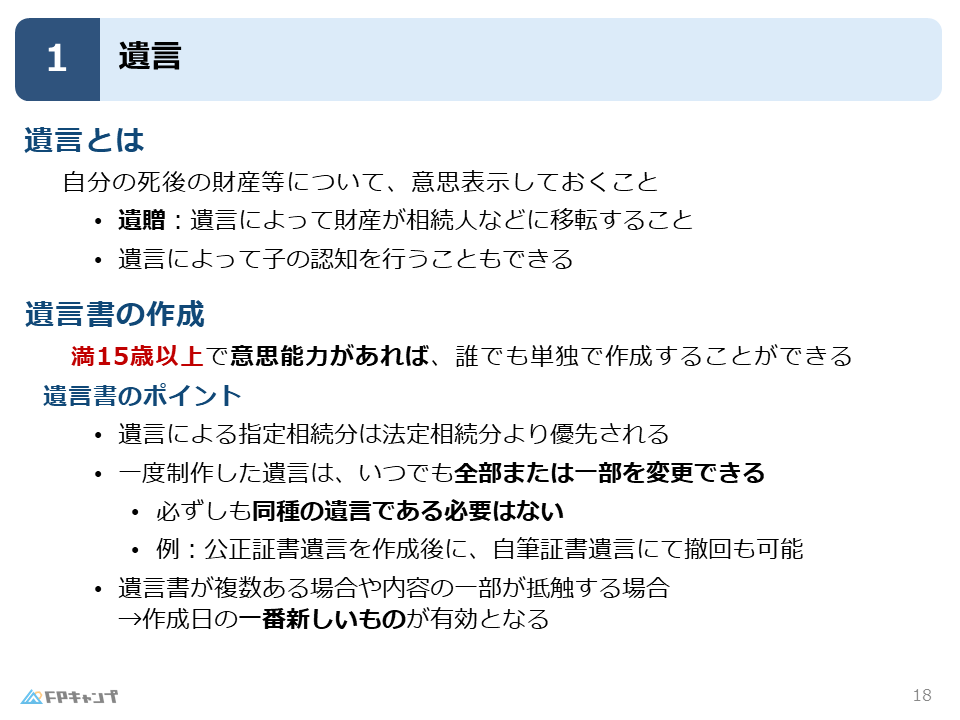

遺言とは、自分の死後の財産などについて、自分の意思表示をしておくことです。

つまり、亡くなった後に「この現金は長男にあげたかった」「実はこっそり応援していたアイドルのAさんに渡したかった」と思っても、もう伝えることはできません。

だからこそ、生前に遺言を残しておくことが重要になります。

遺言を作成することで、相続におけるトラブルを未然に防ぎ、円満な相続を実現することができます。

特に、円満ではないご家庭の状況であれば、なおさら遺言の作成を検討することをおすすめします。

遺言でできること:財産だけでなく、認知も可能

遺言によって財産を与えることを「遺贈」といいます。

遺贈とは、遺言によって財産が相続人などに移転することです。

通常の相続とは異なり、特定の人に特定の財産を確実に渡したい場合に有効です。

また、遺言では財産の分配だけでなく、認知を行うことも可能です。

認知していない子供は相続できませんので、その子供に相続させたい場合は、遺言で認知しておく必要があります。

ただし、このようなケースは稀ですので、一般的な知識として覚えておきましょう。

遺贈って言葉、初めて聞きました!相続とどう違うんですか?

簡単に言うと、相続は法律で決められた人に財産が渡るのに対し、遺贈は遺言で指定した人に財産が渡ります。遺言の内容が優先されるので、自分の意思を反映させやすいのが特徴です。

遺言書作成のポイント:15歳から可能、何度でも変更可能

遺言書の効力:法定相続分より優先される絶対的な力

遺言書に書いてあることは、法定相続分よりも優先されます。

法定相続分とは、法律で定められた相続分の割合のことです。

つまり、遺言に書いてある内容がほぼ絶対となります。

例えば、愛人に財産を譲ると遺言に書かれていれば、基本的に愛人に財産を渡さなければなりません。

ただし、全員が同意すれば遺言の内容を変更することも可能です。

遺言書の変更:何度でも可能、種類変更もOK

一度作成した遺言は、いつでも全部または一部を変更することができます。

変更の回数に制限はありません。

また、必ずしも同じ種類の遺言である必要はありません。

例えば、公正証書遺言を作成した後に、自筆証書遺言で変更することも可能です。

複数の遺言書がある場合:最新のもの、新しい内容が優先

複数の遺言書が見つかった場合、一番最新のものが適用されます。

また、内容の一部が以前の遺言と異なる場合は、新しい遺言の内容が採用されます。

そのため、遺言書を作成・変更する際は、日付を明確に記載することが重要です。

遺言書って何度も書き直せるんですね!安心しました。

はい、人生の状況は変化しますから、遺言書もそれに合わせて更新していくことが大切です。いつでも変更できることを覚えておいてくださいね。

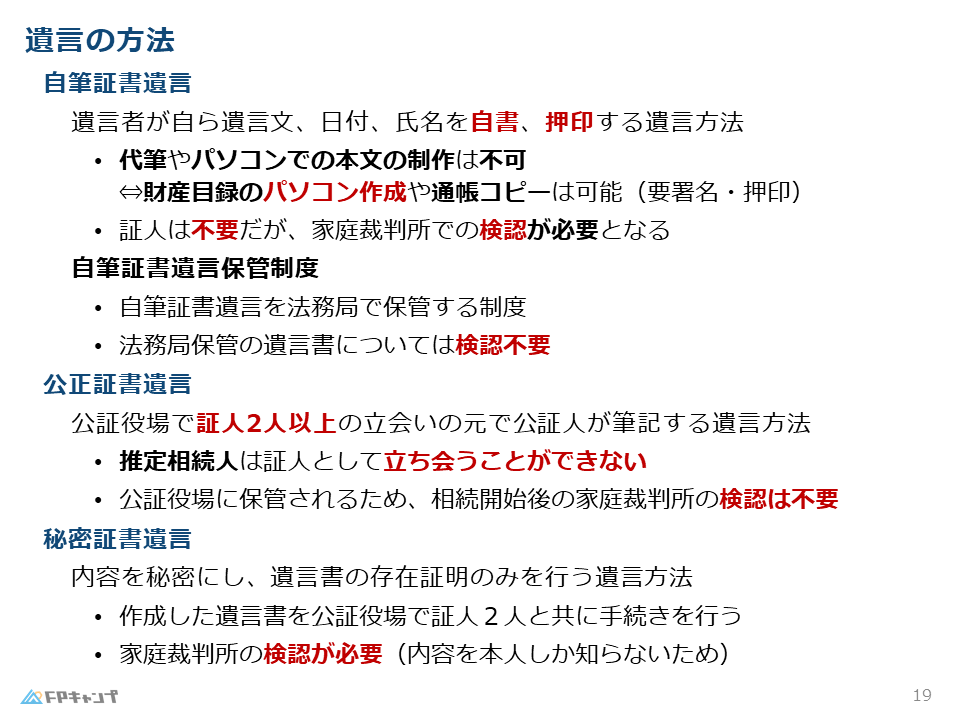

遺言の種類:自筆・公正証書・秘密証書の3種類を比較

自筆証書遺言:手軽に作成、検認手続きが必要

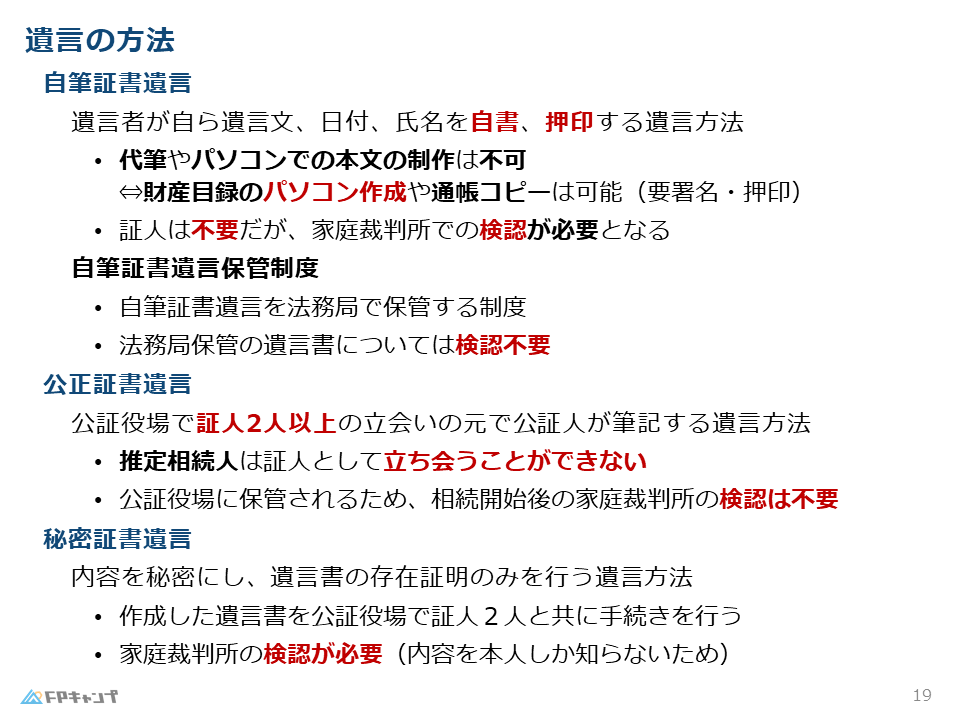

自筆証書遺言は、文字通り自分で筆をとって書く遺言です。

遺言者が全文、日付、氏名を自署し、押印する必要があります。

代筆やパソコンで作成したものは無効です。

ただし、財産目録については、パソコンやコピーを利用することができます。

その場合は、署名と押印が必要です。

また、自筆証書遺言は証人が不要ですが、亡くなった後に家庭裁判所で検認手続きが必要となります。

検認とは、遺言書の有効性を確認する手続きです。

財産目録の作成:パソコンやコピーの利用も可

財産目録は、所有している財産の一覧表です。

自筆証書遺言に添付することができます。

財産目録は、手書きでなくても、パソコンで作成したり、通帳のコピーなどを利用したりすることができます。

ただし、コピーなどを利用する場合は、署名と押印が必要です。

自筆証書遺言保管制度:法務局保管で検認不要

2020年7月から、自筆証書遺言保管制度が始まりました。

これは、自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度です。

法務局で保管された遺言は、相続開始後に家庭裁判所の検認が不要になります。

保管の際に法務局が遺言書の形式をチェックしてくれるため、検認の手間が省けます。

また、遺言書の存在を確実に証明できるため、紛失のリスクも軽減されます。

法務局保管の遺言とも呼ばれます。

保管制度があるんですね!検認不要なのは助かります!

はい、保管制度を利用すれば、検認の手間や費用を省くことができます。ぜひ検討してみてください。

公正証書遺言:公的機関で作成、高い信頼性と保管の安心感

公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言です。

証人2人以上の立会いのもと、公証人が筆記します。

公証役場という公的機関で作成されるため、高い信頼性があります。

また、公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。

相続開始後の家庭裁判所の検認も不要です。

ただし、作成費用がかかるというデメリットがあります。

証人2人以上の立会いが必要:推定相続人はNG

公正証書遺言を作成するには、証人2人以上の立会いが必要です。

ただし、推定相続人(配偶者や子供など)は証人になることができません。

これは、遺言の内容に影響を与える可能性があるためです。

証人には、利害関係のない成人を2人以上選任する必要があります。

秘密証書遺言:内容を秘密にしたい場合の選択肢、検認は必要

秘密証書遺言は、内容を秘密にしたい場合に選択できる遺言です。

作成した遺言書を、公証役場で証人2人とともに手続きを行います。

ただし、中身の有効性はチェックされません。

また、家庭裁判所の検認が必要となります。

秘密証書遺言は、他の遺言方式に比べて利用頻度が低いので、FP2級の試験ではあまり出題されません。

まずは、自筆証書遺言と公正証書遺言についてしっかりと理解しておきましょう。

3種類の遺言、それぞれの特徴がよくわかりました!

それぞれのメリット・デメリットを理解して、自分に合った方法を選んでくださいね。

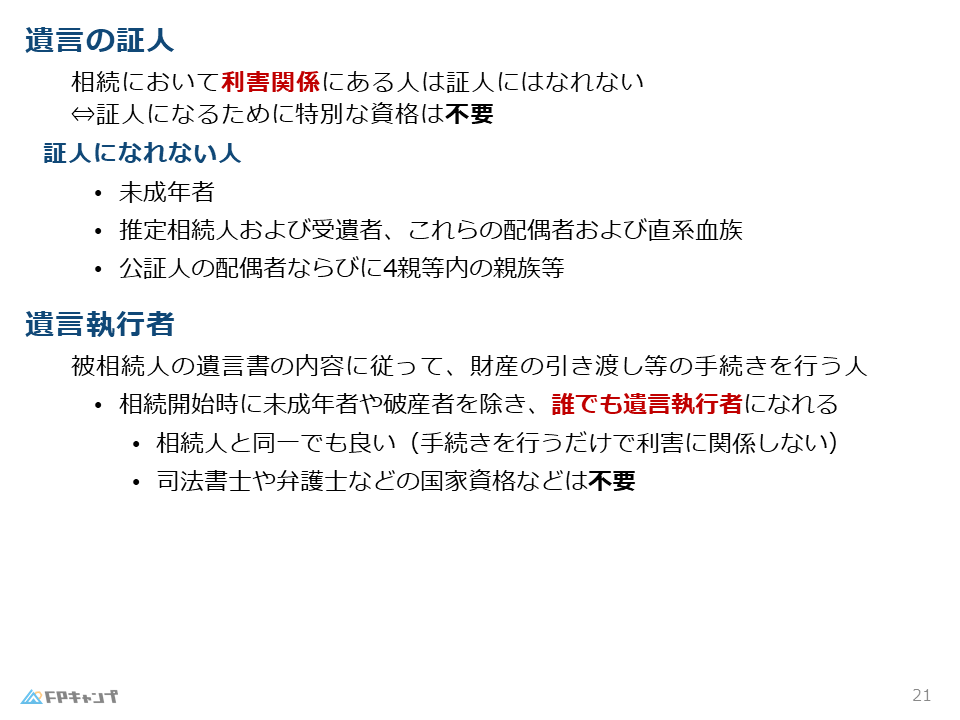

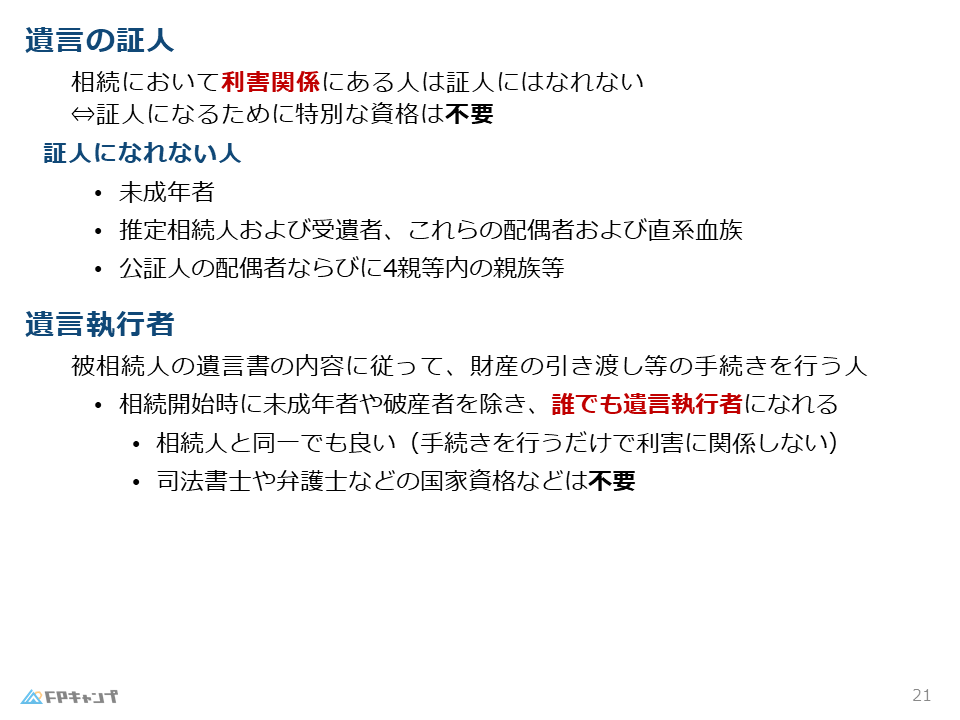

遺言の証人:利害関係のない成人が必要

遺言の証人には、相続において利害関係がない成人が必要です。

遺言の内容を知っていることで、証人が遺言の内容に影響を与える可能性があるためです。

証人になれるのは、18歳以上の成人で、推定相続人やその配偶者、直系血族などは証人になることができません。

証人になるための特別な資格は必要ありません。

近所の人や友人など、利害関係のない成人を証人として選任することができます。

証人って誰でもなれるわけじゃないんですね…。

そうです。利害関係のない人が証人になることで、遺言の公平性が保たれます。誰に頼めばいいか迷う場合は、専門家にご相談ください。

遺言執行者:遺言内容の実行を担う重要な役割

遺言執行者とは、遺言書の内容に従って、財産の引き渡しや不動産の登記変更など、様々な手続きを行う人のことです。

遺言執行者も、相続開始時に未成年者や破産者を除いて誰でもなることができます。

特別な資格は必要ありません。

また、相続人と同一人物でも問題ありません。

遺言執行者は、亡くなった方の意思を尊重し、遺言の内容を確実に実行する重要な役割を担っています。

遺言執行者って、相続人でもなれるんですね!

はい、相続人が遺言執行者になるケースも多いです。大切なのは、遺言の内容をきちんと理解し、責任を持って実行できる人を選ぶことです。

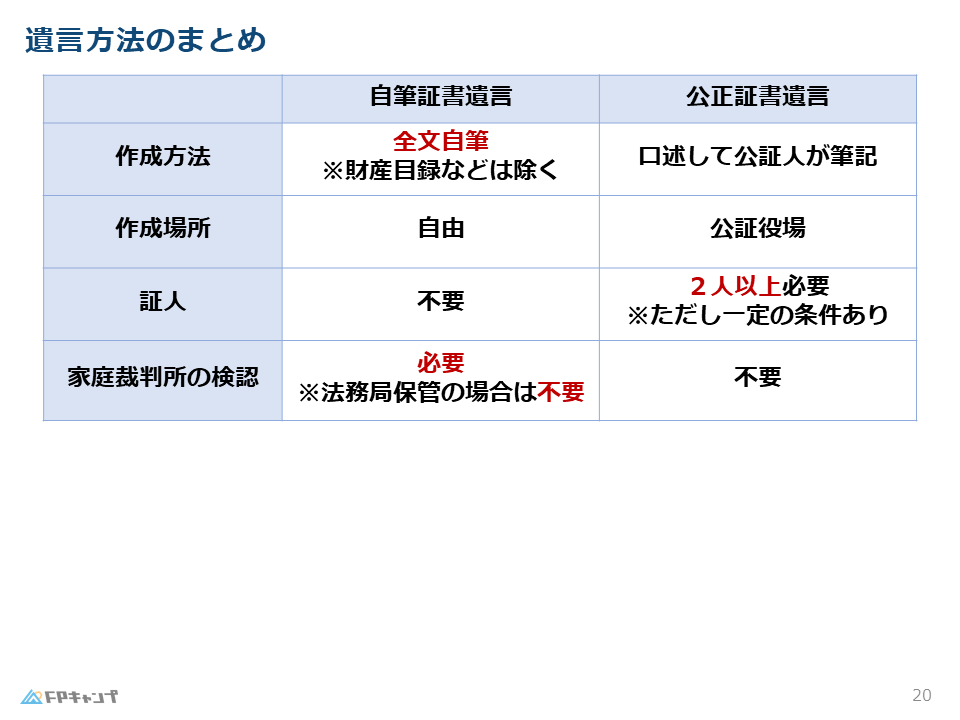

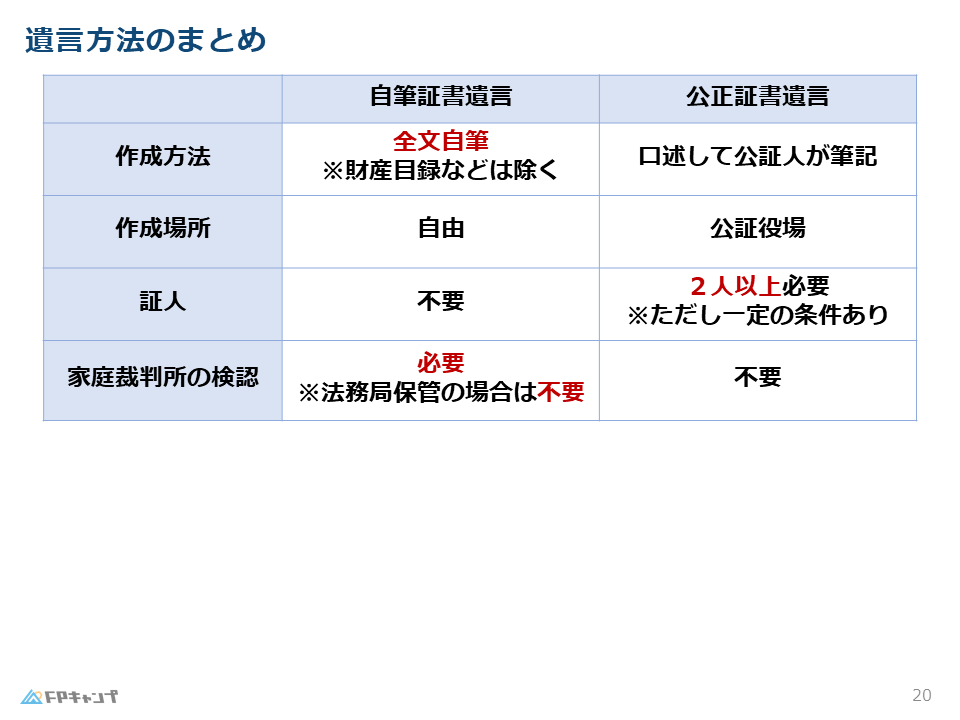

FP2級試験対策:遺言方式の比較表で重要ポイントを整理

| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |

|---|---|---|---|

| 作成方法 | 全文自署 | 公証人が筆記 | 内容は秘密 |

| 証人 | 不要 | 2人以上必要(推定相続人はNG) | 2人必要 |

| 検認 | 必要(保管制度利用時は不要) | 不要 | 必要 |

| 費用 | 低い | 高い | 低い |

この表で、各遺言方式の特徴を比較してみましょう。

特に、検認の必要性は試験でよく問われるので、しっかりと覚えておきましょう。

保管状況によって検認の必要性が変わることにも注意してください。

表で比較すると、違いがよくわかります!ありがとうございます!

この表を参考に、それぞれのメリット・デメリットをしっかり押さえておきましょう!

まとめ:遺言を理解し、円満な相続を実現

今回は、遺言について解説しました。

遺言は、15歳以上であれば誰でも作成することができ、何度でも変更が可能です。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

ご自身の状況に合わせて、適切な方法を選択しましょう。

遺言を作成することで、ご自身の意思を確実に伝え、相続におけるトラブルを未然に防ぐことができます。

また、遺留分についても理解しておくことで、相続に関するトラブルを回避することができます。

円満な相続を実現するために、遺言についてしっかりと理解しておきましょう。

遺言について、詳しく学ぶことができました!これで、相続についても少し自信が持てそうです!

素晴らしいですね!FP試験合格に向けて、一緒に頑張りましょう!