24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

相続ってなんだか難しそうで、遺産分割のルールもよく分かりません。FP試験でも出題されるみたいで不安です…。

そうですね、相続は複雑な手続きも多いので不安になるのも無理はありません。でも、一つずつ丁寧に見ていけば必ず理解できますよ!一緒に頑張りましょう!

「相続」と聞くと、なんだか難しそう…、遺産分割ってどうやるの?と不安に思う方も多いのではないでしょうか。

特に、FP試験の勉強をしている方にとっては、遺産分割のルールは重要なテーマですよね。

今回は、遺産分割の基本的なルールから、円満な相続を実現するためのポイントまで、分かりやすく解説していきます。

一緒にステップバイステップで学んでいきましょう!

遺産分割とは?

相続財産の共有状態と分割の必要性:銀行口座凍結、不動産名義変更不可を回避!

遺産分割とは、亡くなった方が所有していた財産(現金、預金、不動産、株券など)を、相続人へ適切に分配する手続きのことです。

お父様が亡くなったとしましょう。

お父様の財産は、すぐに子供たちのものになるわけではありません。

遺産分割が完了するまでは、相続財産は相続人全員の共有状態になります。

共有とは、例えば3人の相続人がいれば、財産を3人で共同所有している状態です。

不動産分野で学んだ共有の概念と似ていますね。

誰一人、単独で自由に処分することはできません。

この共有状態では、様々な制限がかかります。

例えば、家の名義変更や銀行口座からの引き出し、税務署への相続税申告などができません。

なぜなら、どの財産が誰のものか明確になっていないからです。

これらの手続きを行うためには、まずどの財産を誰がどれだけ相続するのかを確定させる「遺産分割」が必要なのです。

FP試験でも、遺産分割協議書の役割など、この前提を理解しているかどうかが問われますので、しっかり押さえておきましょう。

なるほど、遺産分割って財産を分けるだけじゃなくて、その後の手続きにも影響するんですね!

その通りです!遺産分割は相続手続きの重要な第一歩なんです。しっかり理解しておきましょうね。

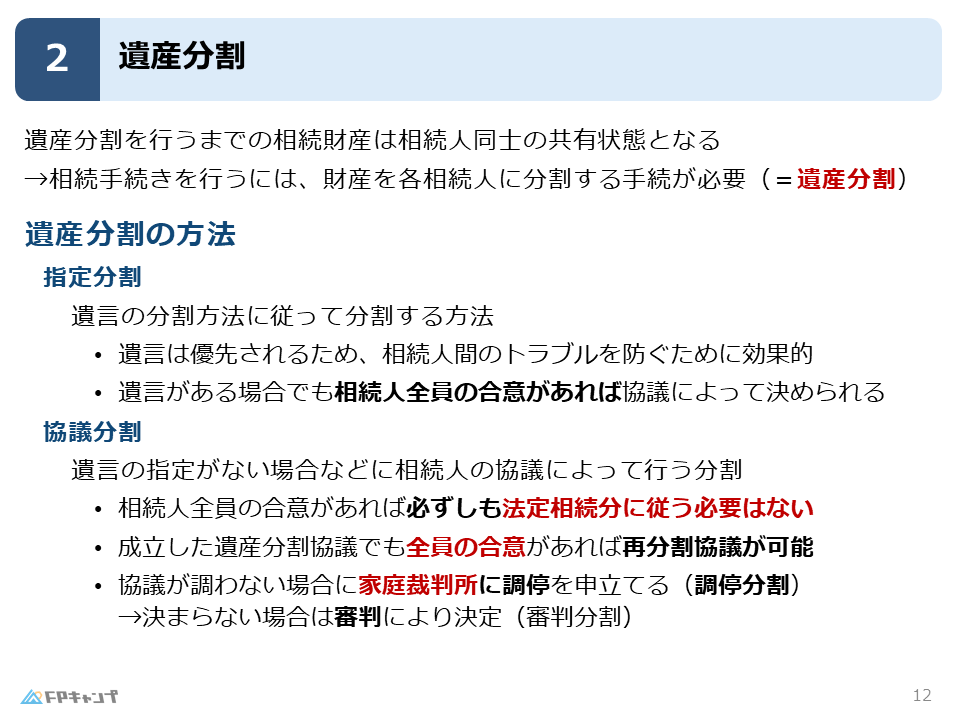

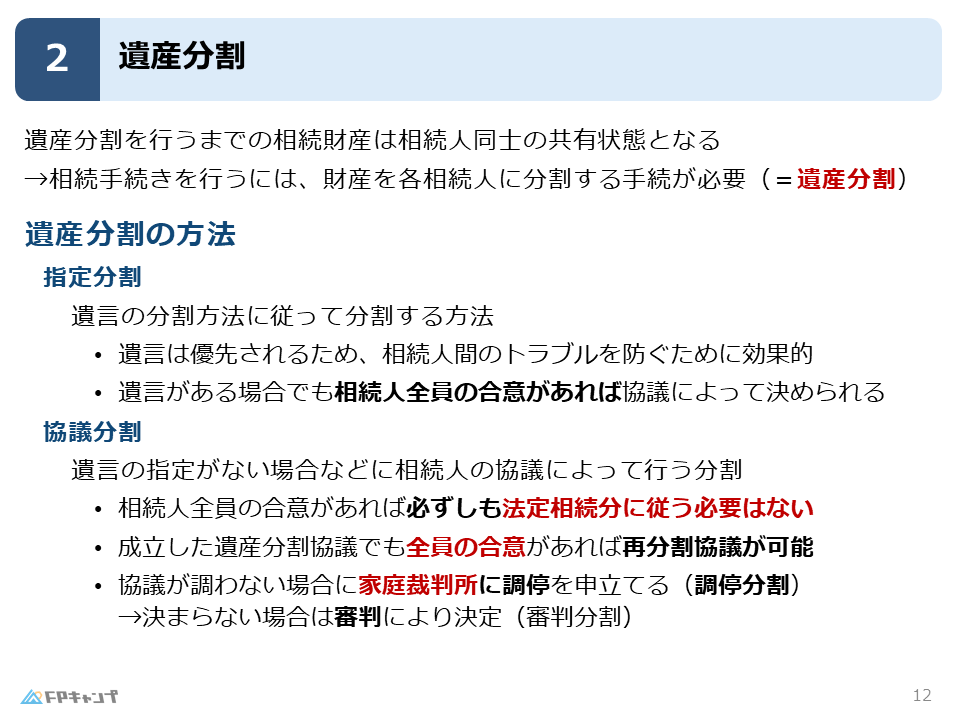

遺産分割の2つの方法

指定分割:遺言でスムーズな分割を実現

遺産分割には、大きく分けて2つの方法があります。

1つ目は指定分割です。

これは、故人が遺言で遺産の分割方法を指定する方法です。

例えば、「妻に家を、長男に現金3,000万円を相続させる」と遺言に書かれていれば、その通りに分割します。

遺言を残すメリットは、相続人間で揉め事を防ぎ、スムーズな遺産分割を実現できる点にあります。

遺言があれば、法定相続分よりも優先されますので、トラブル防止に効果的です。

後ほど詳しく解説する「遺言」の章も合わせて学習しておくと、より理解が深まりますよ。

遺言があっても、相続人全員の合意があれば協議分割も可能

ただし、遺言があっても、相続人全員の合意があれば、協議によって分割方法を変更することも可能です。

例えば、遺言で「子供たちには何も相続させない」と書いてあっても、妻と子供たち全員が合意すれば、子供たちにも財産を分けることができます。

重要なのは全員の合意が必要という点です。

一人でも反対する相続人がいれば、遺言の内容に従って分割しなければなりません。

遺言があっても変更できる場合があるんですね!全員の合意が必要というのは重要ですね。

その通り!相続は、残されたご家族の状況も考慮することが大切です。全員が納得できる形で進められるのが理想ですね。

協議分割:相続人全員で決める遺産分割

FP2級頻出ポイント:法定相続分にとらわれない自由な分割

2つ目の方法は協議分割です。

これは、遺言がない場合に、相続人全員の協議によって遺産分割を行う方法です。

FP2級試験でも頻出なので、しっかり理解しておきましょう。

協議分割のポイントは、相続人全員の合意があれば、必ずしも法定相続分に従う必要がないという点です。

法定相続分はあくまで目安であり、相続人同士が納得すれば、自由に分割方法を決めることができます。

例えば、長男に多く相続させたり、特定の財産を特定の相続人に相続させたりすることも可能です。

ただし、全員の合意が不可欠です。

相続人全員の合意が必須!

協議分割で最も重要なのは、全相続人の合意です。

一人でも反対する相続人がいると、協議は成立しません。

全員が納得できるまで話し合い、合意形成を図ることが大切です。

再分割も可能!状況の変化に対応できる柔軟な制度

一度遺産分割協議が成立しても、相続人全員の合意があれば、再分割することも可能です。

例えば、相続後に予期せぬ出来事が起こり、分割方法を変更する必要が生じた場合でも、柔軟に対応できます。

一度決めたからといって、絶対に変更できないわけではありません。

協議分割は自由度が高いんですね!再分割できるのも助かります。

はい、状況に応じて柔軟に対応できるのが協議分割のメリットですね。ただし、全員の合意が必要だということを忘れないでくださいね。

協議がまとまらない場合の解決策

家庭裁判所での調停:専門家が間に入って解決をサポート

円満な家庭であればスムーズに進む協議分割ですが、相続人間で意見が対立し、協議がまとまらないケースも少なくありません。

このような場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入り、相続人同士の話し合いを仲介してくれます。

専門家のサポートを受けながら、解決策を探ることができるので、冷静に話し合いを進めることができます。

調停でも決まらない場合:審判分割による最終決定

調停でも合意に至らない場合は、最終的に家庭裁判所の審判によって遺産分割が決定されます。

これを審判分割といいます。

調停ほど頻出ではありませんが、FP試験対策として知っておきましょう。

税務署に相談しても解決しないので、注意してくださいね。

あくまで家族間のもめ事なので、家庭裁判所が適切な相談窓口です。

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に相談すればいいんですね!

はい、専門家の力を借りて解決を目指しましょう。一人で悩まず、まずは相談することが大切です。

円満な遺産分割のためのポイント

遺言作成の重要性:争族を回避し、スムーズな相続を実現

遺産分割を円満に進めるためには、遺言の作成が非常に重要です。

遺言によって自分の意思を明確に示すことで、相続人間での紛争を防ぎ、スムーズな相続を実現することができます。

遺言の作成方法については、後の章で詳しく解説しますので、そちらも参考にしてください。

遺言書、作っておいた方が良さそうですね!

相続トラブルを防ぐためには、遺言書はとても有効な手段です。ぜひ検討してみてくださいね。

まとめ:遺産分割のルールと円滑な手続きのために

今回は遺産分割について、指定分割と協議分割の方法、そして協議がまとまらない場合の対処法を学びました。

重要なのは、相続人全員の合意形成と、状況に応じた柔軟な対応です。

円満な遺産分割のためには、遺言の作成も検討しましょう。

これらの知識を活かして、FP試験対策もバッチリ行ってくださいね!

遺産分割の方法をまとめた表を以下に示します。

| 分割方法 | 説明 | ポイント |

|---|---|---|

| 指定分割 | 遺言で分割方法を指定 | 遺言が優先される |

| 協議分割 | 相続人全員の協議で決定 | 法定相続分にとらわれず自由に分割可能、全員の合意が必要 |

| 調停分割 | 家庭裁判所の調停で決定 | 協議がまとまらない場合に利用 |

| 審判分割 | 家庭裁判所の審判で決定 | 調停でもまとまらない場合に利用 |

遺産分割について、詳しく学ぶことができました!FP試験に向けて、しっかり復習しておきます!

素晴らしいですね!理解を深めることが合格への近道です。頑張ってください!応援しています!