24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

相続って、なんだか難しそうで、どこから手を付けたらいいかわからない…という方も多いのではないでしょうか?特に、法定相続分や代襲相続なんて言葉が出てくると、頭が痛くなってしまうかもしれません。

でも、安心してください!この記事では、相続の基礎知識、特に法定相続分と代襲相続について、FP講師の私がわかりやすく解説していきます。

FP2級の試験対策にも役立つ内容ですので、ぜひ最後まで読んでみてください。

FP2級の試験勉強中なのですが、相続の範囲が広くて、なかなか覚えられません…。特に、法定相続分と代襲相続の違いがごちゃごちゃになってしまいます。何か良い覚え方はありますか?

そうですね、相続は範囲が広く、覚えることも多いので大変ですよね。でも、一つずつ丁寧に理解していけば大丈夫です!この記事では、図表や具体例を使って、できる限りわかりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。特に、法定相続分と代襲相続の違いについては、しっかりと押さえておきましょう!

法定相続分とは?FP2級対策にも役立つ相続の基礎知識

遺言がない場合の相続分

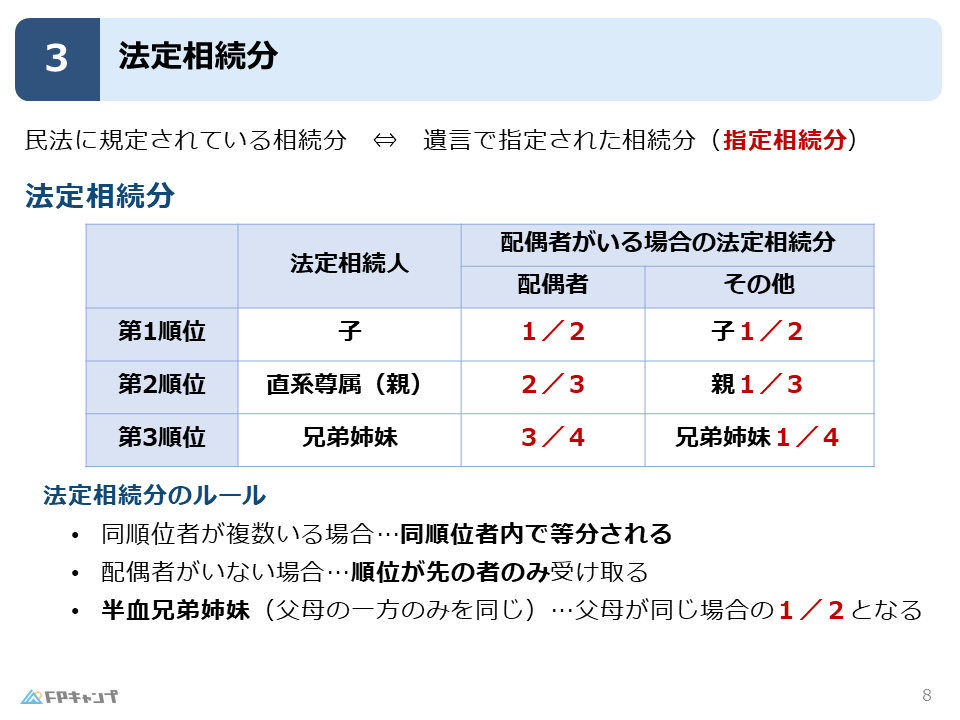

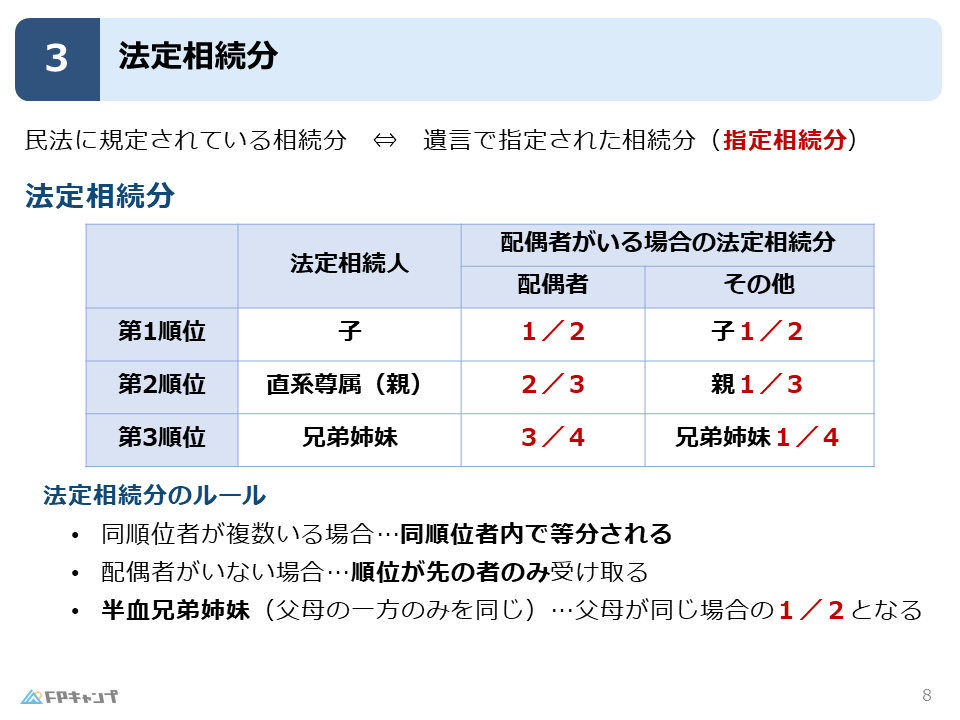

法定相続分とは、民法で定められた相続分のことです。

被相続人(亡くなった方)が遺言を残さなかった場合、もしくは遺言が無効だった場合に適用されます。

誰がどのくらいの割合で相続財産を受け取ることができるのかが、この法定相続分で決まります。

指定相続分との違いを理解する

逆に、被相続人が遺言を残した場合、その遺言で指定された相続分を「指定相続分」といいます。

例えば、「この家は息子に、預貯金は妻に」といったように、被相続人の意思によって相続分が決められます。

法定相続分は、遺言がない場合の相続の基準となるものですので、この違いをしっかり理解しておきましょう。

なるほど、遺言があれば指定相続分、なければ法定相続分なんですね!

その通りです!基本的な考え方なので、しっかり覚えておきましょう!

法定相続人の順位と相続分

配偶者は常に相続人!

法定相続人には順位があり、配偶者、子、親、兄弟姉妹の順に決まっています。

重要なのは、配偶者は常に相続人となるということです。

他の相続人がいる場合でも、配偶者は必ず相続財産の一部を受け取ることができます。

子がいる場合の相続分

配偶者と子がいる場合、配偶者が2分の1、子が2分の1を相続します。

子が一人でも複数人でも、子全体の相続分は2分の1で、それを子供たちで均等に分け合います。

親がいる場合の相続分

配偶者と親がいる場合、配偶者が3分の2、親が3分の1を相続します。

親が複数人いる場合は、親同士で均等に分け合います。

兄弟姉妹がいる場合の相続分

配偶者と兄弟姉妹がいる場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。

兄弟姉妹が複数人いる場合は、兄弟姉妹同士で均等に分け合います。

相続順位と分母の関係

このように、配偶者の相続分の分母は、相続順位によって2、3、4と変化していきます。

これは、相続順位が低いほど、配偶者との関係が遠くなるため、配偶者の相続分が増えるという考え方によるものです。

覚え方のポイントとして、第何順位かという数字が、そのまま配偶者の相続分の分母になっていることを覚えておきましょう。

| 相続人の組み合わせ | 配偶者の相続分 | 子/親/兄弟姉妹の相続分 |

|---|---|---|

| 配偶者と子 | 1/2 | 1/2 |

| 配偶者と親 | 2/3 | 1/3 |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |

表でまとめられていると、とてもわかりやすいです!相続順位と分母の関係も、なるほど!と思いました。

理解の助けになれば幸いです!表や図表を活用して、視覚的に覚えるのも効果的ですよ!

法定相続分の計算方法

子供が複数いる場合:子供間で均等分割

子供が複数いる場合は、子供たちの相続分(例えば、全体の1/2)を子供の人数で均等に分割します。

例えば、妻と子供が二人の場合、妻が1/2、子供がそれぞれ1/4ずつ相続します。

配偶者がいない場合:先順位者が全て相続

配偶者がいない場合は、子、親、兄弟姉妹の順に、先順位者が全ての相続財産を相続します。

例えば、子がすでに亡くなっていて、孫と親が生存している場合、孫が全て相続します。

親は相続人となりません。

これは、相続は亡くなった方から生きている人へ財産を移転させる行為だからです。

半血兄弟姉妹の場合:相続分は通常の兄弟姉妹の半分

半血兄弟姉妹とは、片方の親だけが同じ兄弟姉妹のことです。

例えば、父親違いの兄弟姉妹などが該当します。

半血兄弟姉妹の相続分は、通常の兄弟姉妹の半分になります。

FP2級の試験でも出題される可能性があるので、覚えておきましょう。

半血兄弟姉妹の相続分は半分なんですね!初めて知りました!

少し細かい部分ですが、試験に出題される可能性があるので、しっかり覚えておきましょう!

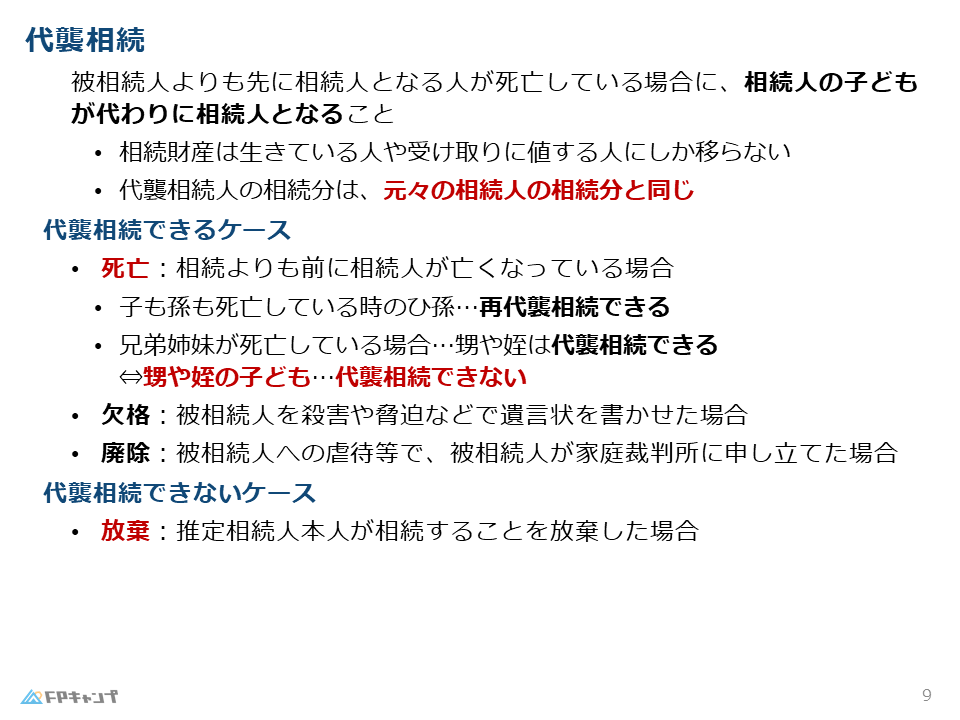

代襲相続:亡くなった相続人に代わって相続する方法

代襲相続が発生するケース:孫への相続

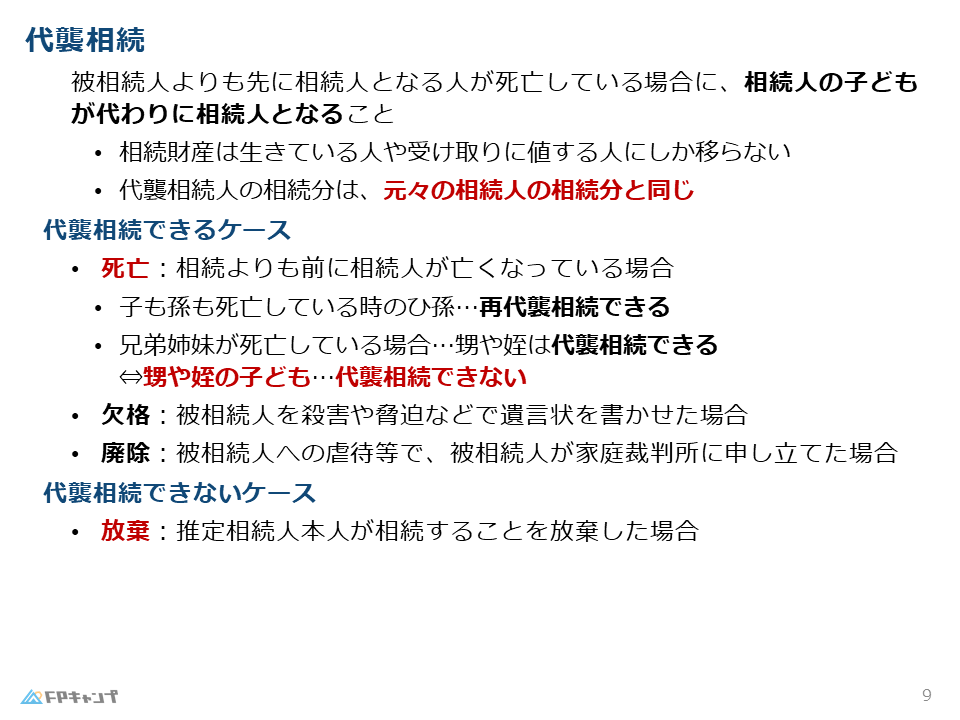

代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合に、その子供の代わりに孫が相続人となることです。

例えば、被相続人の子Aが被相続人よりも先に亡くなっている場合、子Aの子供Bが子Aの相続分を相続します。

これは、相続財産は生きている人にしか移転できないという原則に基づいています。

再代襲相続:ひ孫への相続も可能

代襲相続は、孫だけでなく、ひ孫、玄孫と、直系卑属であれば何度でも起こり得ます。

これを再代襲相続といいます。

兄弟姉妹の代襲相続:甥姪まで

兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合、その子供(甥、姪)は代襲相続人となります。

しかし、甥姪の子供が被相続人よりも先に亡くなっている場合、その子供は代襲相続人となりません。

兄弟姉妹の代襲相続は、甥姪までとなります。

代襲相続できないケース:相続放棄

相続人は、相続を放棄することができます。

相続放棄とは、被相続人の財産だけでなく、借金などの負債も全て放棄することです。

相続人が相続放棄をした場合、その子供は代襲相続人となりません。

相続放棄は、本人の意思を尊重するため、代襲相続は認められていません。

代襲相続できるケースとできないケースが、よくわかりました!相続放棄すると代襲相続できないんですね。

相続放棄と代襲相続の関係は、FP試験でも頻出なので、しっかり理解しておきましょう!

相続人になれないケース:欠格と廃除

欠格:殺害や脅迫で相続権を失うケース

欠格とは、被相続人に対して殺害や脅迫などの一定の行為を行った場合に、相続人としての資格を失うことです。

例えば、被相続人を殺害したり、遺言を強要した場合などが該当します。

欠格事由がある場合、その人は相続人となることができず、その子供は代襲相続人となります。

廃除:虐待などで相続権を失うケース

廃除とは、被相続人に対して虐待などの不正な行為を行った場合に、被相続人または家庭裁判所によって相続人から除外されることです。

例えば、被相続人を虐待したり、著しく侮辱した場合などが該当します。

廃除された場合、その人は相続人となることができず、その子供は代襲相続人となります。

欠格と廃除は、どちらも相続権を失うケースですが、違いがよくわかりました。

欠格事由と廃除事由は、それぞれの内容をしっかり理解しておきましょう!

相続放棄と代襲相続の関係

相続放棄とは?借金のある相続を放棄できる

相続放棄とは、被相続人の財産だけでなく、借金などの負債も全て放棄することです。

被相続人に多額の借金がある場合など、相続によって不利益を被る可能性がある場合に、相続放棄を選択することができます。

相続放棄すると代襲相続は発生しない

相続人が相続放棄をした場合、その子供は代襲相続人となりません。

相続放棄は本人の意思を尊重するため、代襲相続は認められていません。

放棄した人の意思を無視して、その子供や孫に相続させるのは不適切だと考えられているからです。

相続放棄と代襲相続の関係、重要ですね!しっかり覚えておきます!

FP試験でも頻出なので、必ず押さえておきましょう!

まとめ:法定相続分と代襲相続を理解してFP2級試験対策!

この記事では、法定相続分と代襲相続を中心に、相続の基礎知識を解説しました。

法定相続分は、遺言がない場合に適用される相続分のことで、配偶者、子、親、兄弟姉妹の順に相続順位が定められています。

代襲相続は、相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合に、その子供が代わりに相続人となる制度です。

FP2級試験では、これらの知識が問われる問題が出題される可能性がありますので、この記事で学んだ内容をしっかりと理解し、試験対策に役立ててください。