24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

「病気やケガで働けなくなったけど、生活費は大丈夫かな…」「障害年金ってどんな人がもらえるの?」と、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

障害基礎年金は、病気やケガによって生活や仕事が制限されるようになった時に、現役世代を経済的にサポートしてくれる大切な制度です。

しかし、請求できる要件や対象となる障害の範囲、等級の判定など、複雑な部分が多く、FP2級試験でも苦手意識を持つ人が多い分野です。

この記事では、障害基礎年金の基本的な仕組みや、支給の対象となる要件、請求手続きの流れについて、具体例を交えながらわかりやすく解説していきます。

障害基礎年金がどのような場面で受け取れるのか、イマイチわかっていません…。

障害基礎年金は難しい分野であるので、理解が曖昧な受験生も多い範囲です。本記事では、試験に出るポイントについて詳しく解説していますのでご安心ください!

本記事で解説した内容は、ほんださん監修のFPキャンプ内コンテンツ「完全講義premium」を基に作成されています。

より深く、体系的に学びたい方は、以下のFPキャンプの講座をチェックしてみてください。

障害基礎年金の受給要件

障害基礎年金とは

本記事では、公的年金の障害基礎年金について解説していきます。

暗記が難しい分野ではありますが、年金は保険であるという性質を踏まえたうえで、どのようなときに貰えるのかなど試験に出るポイントを中心に学習していきましょう。

障害基礎年金とは、国民年金の被保険者が障害になった場合に、老後を待たずして年金が支払われる制度のことです。

もし、現役で働いてる時に、重度の障害になってしまった場合、収入が著しく低下することが考えられます。

このように働き盛りの障害リスクに備えることが障害年金の大きな役割になります。

本blogサイトでは、公的年金の給付の全体像についても解説していますので、先ずはそちらから学習することで、本記事の理解がより深まります!

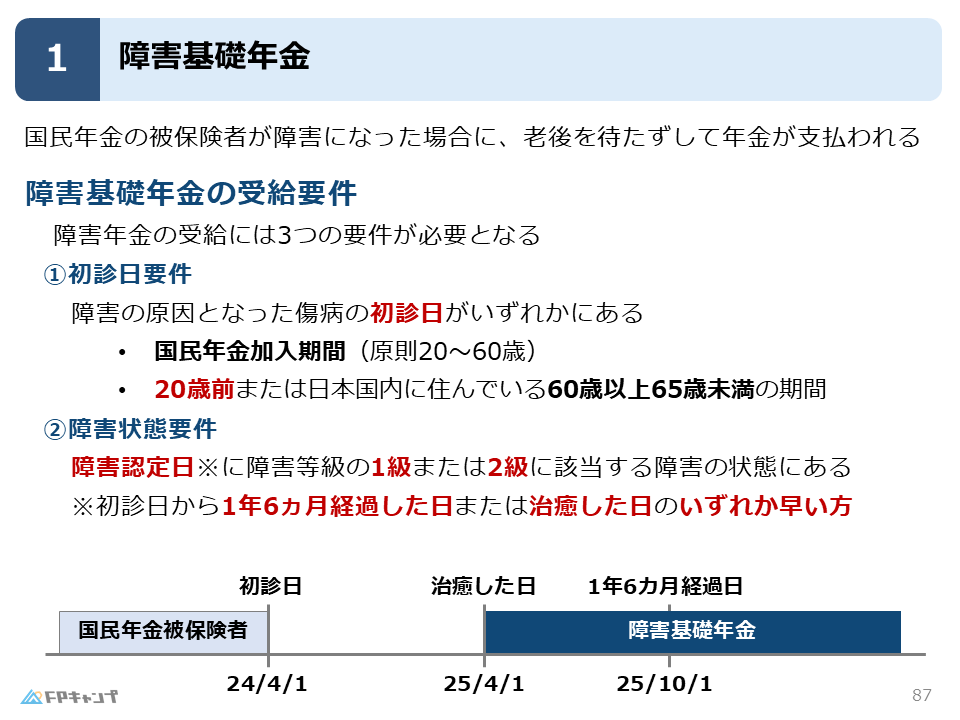

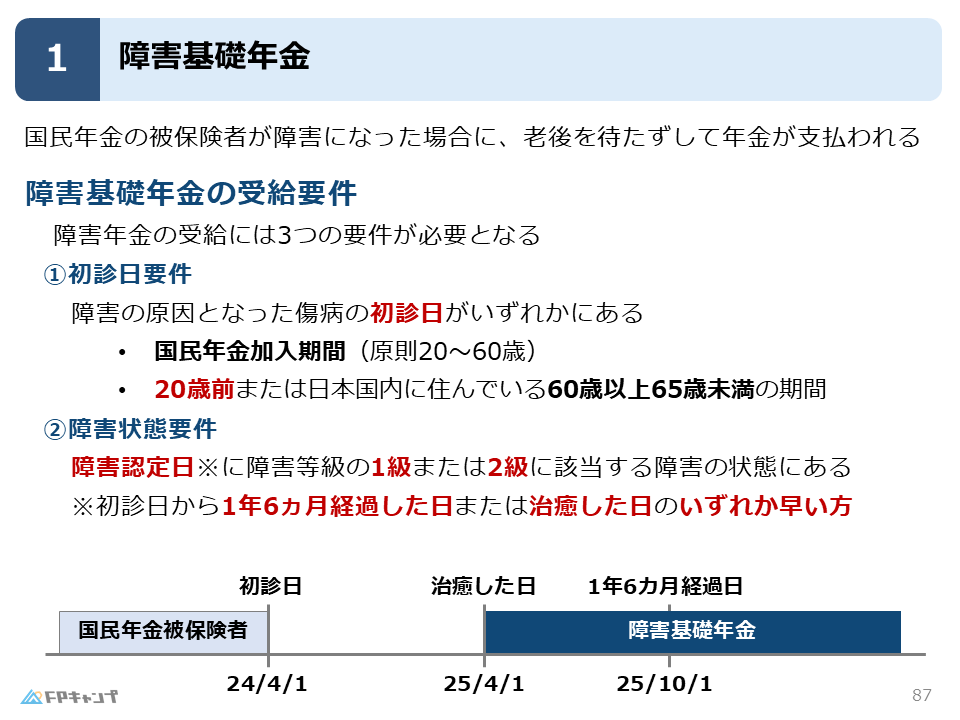

障害基礎年金には、3つの受給要件があり、次項からそれぞれについて詳しく解説していきます。

受給要件①初診日

まず一つ目の要件は、初診日要件です。

一般的に、障害とはケガや病気が原因で、その後に障害が残ることで認定されます。

このとき、障害の原因となったケガや病気について、初めて医師の診察を受けた日(初診日)が、以下のいずれかに該当している必要があります。

大前提として、障害年金は、国民年金保険料を支払い、万が一の時に給付を受け取るといった形式の保険ですから、初診日において国民年金に加入している必要があります。

そのため、原則20歳から60歳未満の人が対象となります。

しかし、要件が国民年金加入期間のみであった場合、20歳到達時点で既に障害である人などを保障することができないため、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の期間においても、初診日の要件を満たすこととなります。

つまり、65歳未満に障害の原因となる初診日があれば、初診日要件を満たすということですね。

そうですね。これは、国民年金が全国民に共通して基礎的な生活保障を与える役割を担っているためです。

この仕組みにより、保険料納付期間だけでなく「国民年金の保障を受けられるべき年齢層」に幅広く生活保障を及ぼすことができるようになっています。

受給要件②障害状態

続いて、二つ目の要件が、障害状態要件になります。

障害基礎年金では、障害を有している人であれば誰でも給付を受けられるわけではなく、障害認定日に障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある必要があります。

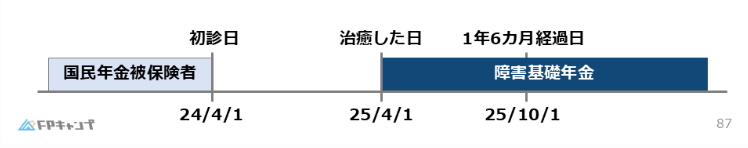

障害認定日とは、初診日から1年6カ月経過した日または治癒した日のいずれか早い方となります。

治癒:体に負った傷、あるいは病気などが完全に治ることを指す。

試験対策としては、1年6カ月経過した日が障害認定日となることを覚えておきましょう。

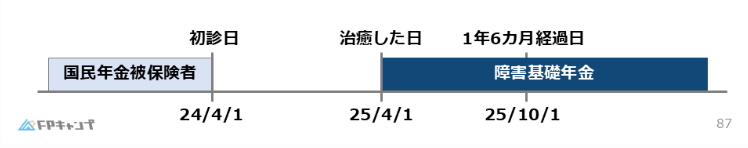

下記の図を例に考えてみましょう。

例えば、2024年の4/1に交通事故に遭いケガを負ったとすると、2024年の4/1が初診日となります。

そこで、1年後の2025年の4/1に手術を受け、ケガが治癒したとします。

この時、初診日から1年6カ月経過日は2025年の10/1となりますが、治癒日の方が早いですので、障害認定日は、治癒した2025年の4/1となり、この日から障害基礎年金を受給することができます。

ケガや病気になってから、障害基礎年金を受け取るまでの1年6カ月の期間は健康保険から傷病手当金を受け取ることができます。

健康保険の傷病手当金の支給期間が、支給開始から1年6カ月であったのは、障害基礎年金を受け取ることができるからなのですね。

その通りです。障害基礎年金と傷病手当金は別々の制度ですが、社会保障全体として、被保険者を保障する仕組みになっています。

複雑な制度を勉強していく上で、それぞれの制度を結び付けて学習することが非常に重要になってきます。

受給要件③保険料納付

最後に、三つ目の保険料納付要件について、詳しく解説していきます。

一般的な生命保険などにおいて、保険料を支払っていなければ保険の給付を受けられないように、原則として、年金においても保険料を納付していなければ、年金を受け取ることができません。

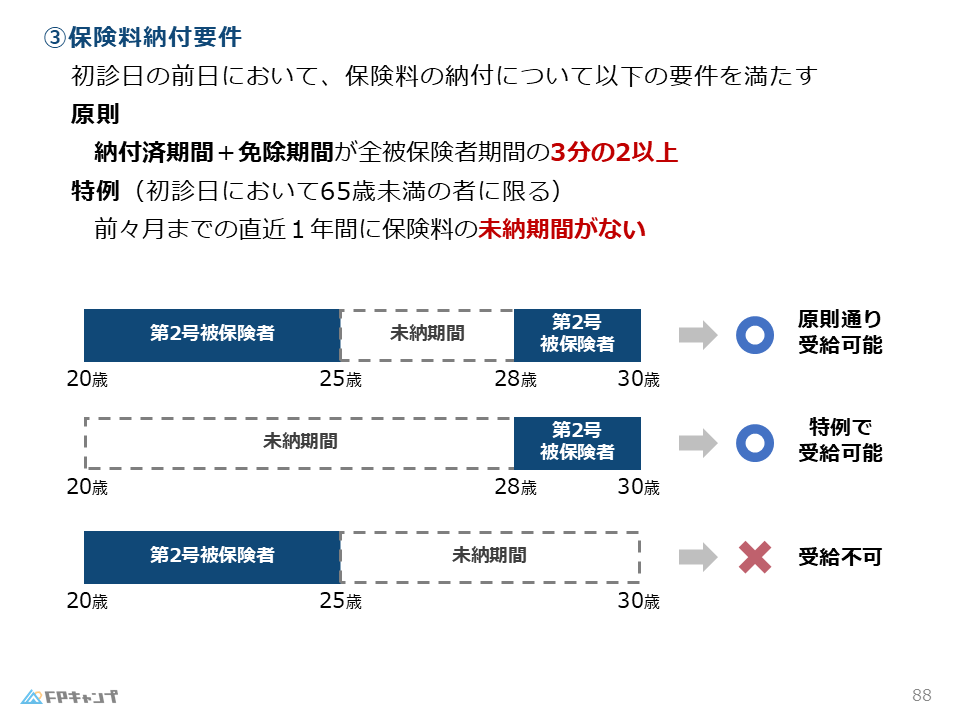

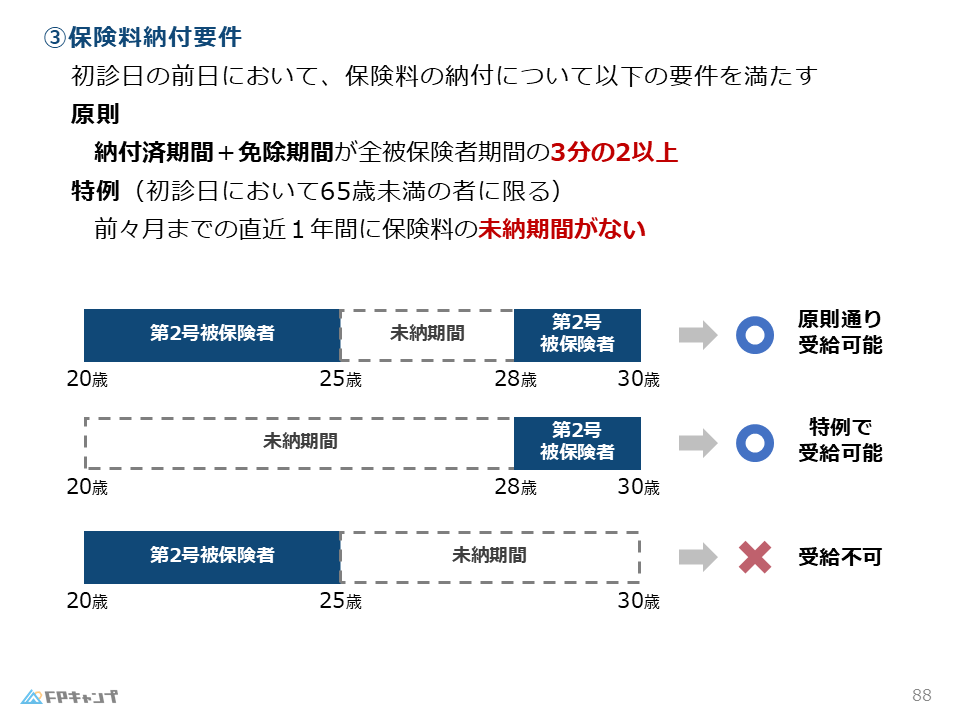

保険料納付要件の原則は、保険料納付済期間+免除期間が全被保険者期間の3分の2以上である必要があります。

しかし、原則の要件を満たしていない場合でも、特例として、前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がなければ、要件を満たすこととなります。

つまり、上記の図の一番下の例のように、納付済期間が被保険者期間の3分の2を下回っており、直近1年間も保険料の支払いをしていない場合のみ、保険料納付要件を満たすことができません。

障害基礎年金の年金額

等級ごとの年金額

ここからは、障害基礎年金の年金額について解説していきます。

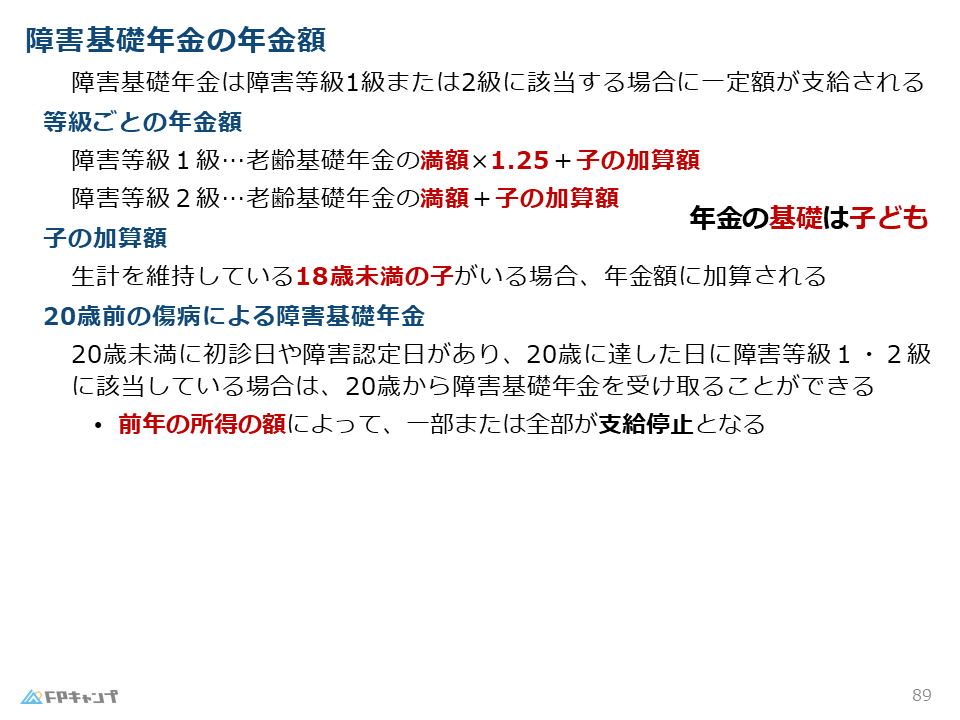

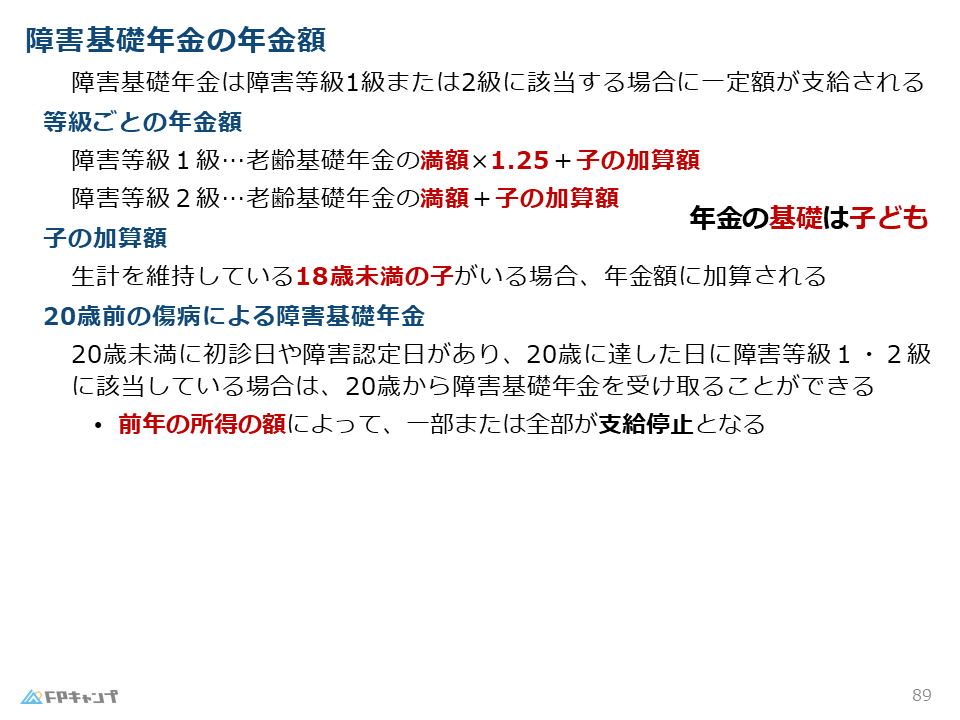

障害基礎年金では、障害等級1級または2級に該当する場合に一定額が支給されます。

まず、障害等級2級に該当する人は、老齢基礎年金の満額を受給することができます。

受給要件を満たしていれば、被保険者期間にかかわらず、支給額は変わりません。

一方で、障害等級1級に該当する場合は、より重度の障害状態であることから、老齢基礎年金の満額の1.25倍が支給されます。

子の加算額

障害基礎年金では、年金を受給する人に、生計を維持している18歳未満の子がいる場合、年金額に子の加算額が足されます。

障害を負った人が子供を育てている場合、生活費や教育費など経済的な負担が大きくなり、本人の年金額だけでは十分な生活保障が難しいケースがあります。

そこで、子供がいる世帯には年金額に「子の加算額」を上乗せすることで、家族全体の生活を支えやすくする仕組みになっています。

2025年の老齢基礎年金の満額は831,700円、子の加算額は子一人あたり239,300円となっています。

20歳前の傷病による障害基礎年金

最後に、特例として、20歳前の傷病による障害基礎年金を学習していきましょう。

障害基礎年金では、20歳未満に初診日や障害認定日があり、20歳に達した日に障害等級1・2級に該当している場合は、20歳から年金を受け取ることができます。

原則として、年金は保険料を納付していなければ受給することができませんが、20歳前に重度の障害を有している場合には、保険料を納めていなくても、年金を受け取ることができるということです。

しかし、障害年金は、社会福祉的な給付であり、十分な収入がある人には保障の必要がないため、前年の所得の額によって、一部または全部が支給停止となります。

力試し:実際に過去問を解いてみよう

この記事で学んだことを踏まえて以下の問題に挑戦してみましょう!

(2024年5月試験問7) (学科 FP協会)

障害基礎年金の受給権者が新たに所定の要件を満たす子を有するに至った場合、所定の手続きにより、その子を有するに至った日の属する月の翌月から、その子に係る加算額が加算された障害基礎年金が支給される。

解説:障害基礎年金の額は「基本年金額+子の加算額」です。受給権の取得後に生計を維持する子の増減があった場合には、その増減する事由があった日の翌月分から障害基礎年金の額が改定されます。したがって、新たに子を有することとなったときは、その翌月分から障害基礎年金に「子の加算額」が加算されます。

まとめ

本記事では「障害基礎年金」について学んできました。

「障害認定日とはいつの期間のことか」「等級ごとの年金額」といった点が試験対策として非常に重要になってきます。

過去のFP試験では、これらのポイントが問われる問題が繰り返し出題されていますので、しっかりと復習しておきましょう!

「障害基礎年金」について、よく理解することができました!

理解を深めていただけたようでよかったです!

これからは繰り返し過去問や問題演習を積み、知識の定着を図りましょう。応援しています!

本記事で解説した内容は、ほんださん監修のFPキャンプ内コンテンツ「完全講義premium」を基に作成されています。

より深く、体系的に学びたい方は、以下のFPキャンプの講座をチェックしてみてください。