24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

「建物の高さって、どこまで許されるの?」「“道路斜線”と“北側斜線”、名前は似てるけど何が違うの?」と、試験勉強中に混乱してしまう方も多いのではないでしょうか。

高さ制限・斜線制限は、日照や通風、街並みの調和を守るために設けられた制度で、私たちの生活環境に直結しています。

ただし、制限の種類が複数あり、それぞれ適用される条件や計算方法が異なるため、試験ではよくひっかけ問題として出題されます。

この記事では、高さ制限・斜線制限の基本的なルールから試験で狙われやすいポイントまで、具体例を交えながら整理して解説します。

斜線制限も複数種類があり、それぞれの制限内容が覚えられません…。

それぞれの制限がどの用途地域に適用されるかなど、試験対策で重要なポイントをしっかり解説していきますので、大丈夫です!

しっかり理解して、得点源にしていきましょう!

本記事で解説した内容は、ほんださん監修のFPキャンプ内コンテンツ「完全講義premium」を基に作成されています。

より深く、体系的に学びたい方は、以下のFPキャンプの講座をチェックしてみてください。

高さ制限

絶対高さ制限

本記事では、建築基準法で定められている高さ制限と斜線制限について解説していきます。

これらの制限は、建物や道路の日当たりの悪化を防ぐための建築物の高さの制限のことを指します。

簡単に言えば、制限がある地域では、敷地を購入しその土地に新しく家を建てる場合、50階建のタワマンを建てることはできないといったことがあてはまります。

このような制限の中でまず代表的なものに絶対高さ制限があります。

絶対高さ制限とは、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えてはならないという制限のことです。

多くの場合、建物において一階部分は約3mですので、10mの建築物は3階建、12mの建築物は4階建であると考えることができます。

このことから、絶対高さ制限は第一種・第二種低層住居専用地域・田園住居地域に適用されることとなります。

また、絶対高さ制限が適用される地域では隣地斜線制限が適用されない地域であることもポイントになります。

隣地斜線制限については、後述の斜線制限の項で詳しく解説をします。

絶対高さ制限は、住居専用地域には必須の規制なのですね。

その通りです。絶対高さ制限は、良い住環境を維持することが目的です。

制限のある用途地域内では、容積率に関係なく、設定されている高さを超える建築物を建てることはできません。

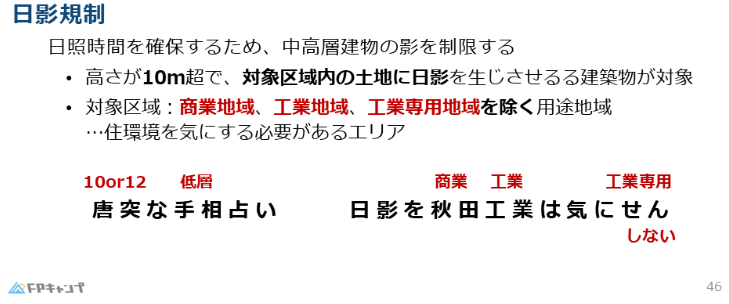

日影規制

日影規制とは

続いて、同様に建築物の高さを制限する規制として日影規制があります。

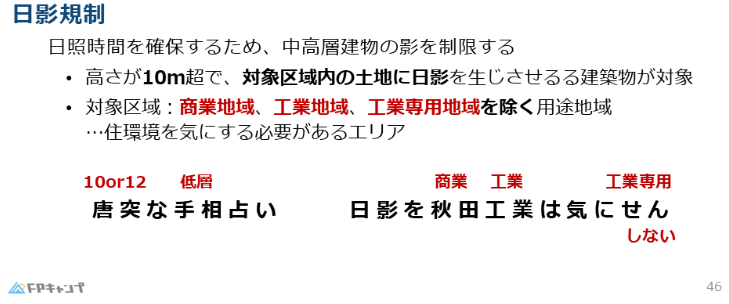

日影規制とは、主に住宅が建つエリアの日照時間を確保するため、中高層建物の影を制限するための規制のことです。

つまり、建物が高くなることで周りの家や土地に長い影を落とさないようにする決まりです。

規制の対象となるのは、高さが10m超で、対象区域内の土地に日影を生じさせる建築物が対象となります。

日影規制の対象区域

では、日影規制はどのような区域で適用させるのでしょうか。

日影規制の対象区域は、商業地域、工業地域、工業専用地域を除く用途地域となります。

日影規制とは住宅エリアの日照時間の確保を目的としていますので、商業地域や工業地域などの人が住むことを想定していない地域では日照時間を気にする必要がないため、日影規制は適用されません。

一方で、商業地域、工業地域、工業専用地域を除く地域では、住居が多く存在し、高い建築物が建築されることで日照時間が確保されない恐れがあり、快適な住環境を損なう可能性があるため、日影規制が適用されることとなります。

僕の家に太陽の光が入ってくるのは、このような規制があるからこそなのですね。

そうですね。このような規制は私たちの生活にとても身近な存在です。

学んだことを意識しながら私生活を見渡してみると、多くの気づきがあり学習の理解もより深まりますよ。

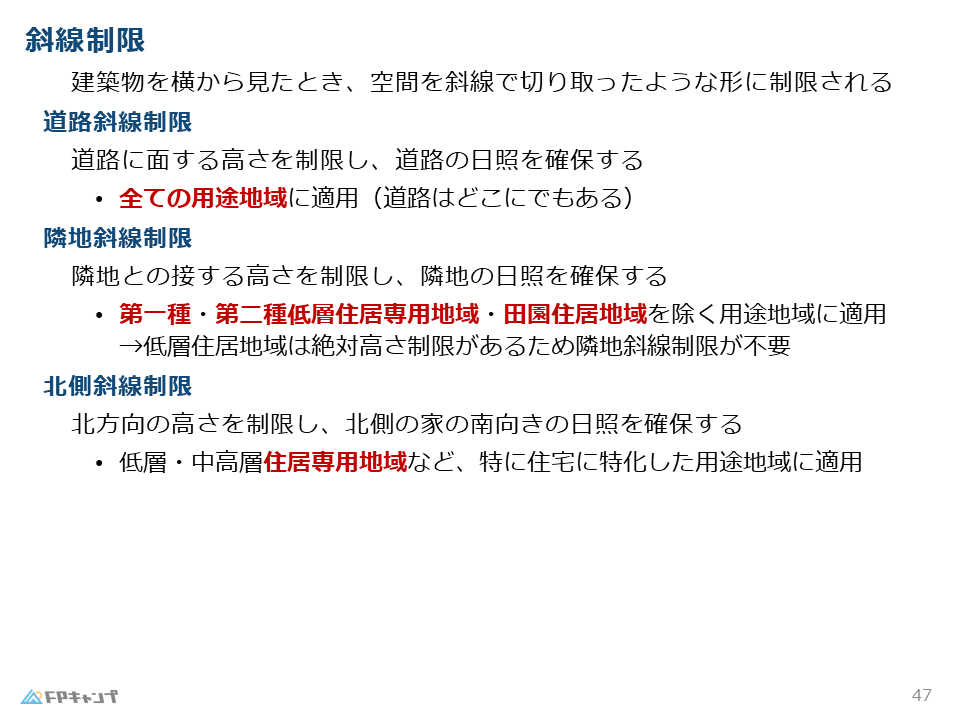

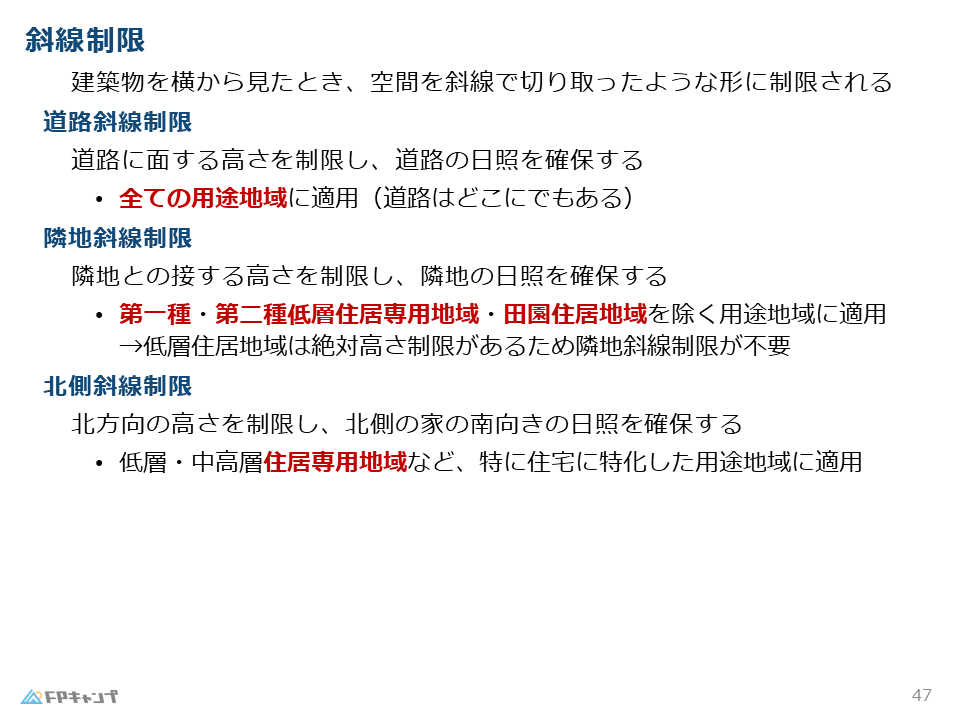

斜線制限

道路斜線制限

続いて、斜線制限についてより詳しく特徴をお話していきます。

斜線制限とは、道路や隣地との境界線から一定の角度で引いた斜線を越えないように、建築物の高さを制限するルールのことを指します。

ここから3つの斜線制限について解説していきますが、それぞれの名称について、〇〇斜線制限とあれば、〇〇に配慮するためのルールであると考えましょう。

まずは、道路斜線制限について解説していきます。

道路斜線制限とは、道路に面する高さを制限し、道路の日照を確保する規制のことです。

また、日照の確保だけでなく、道路際に高層建物が並び建つと歩行者や住民に強い圧迫感を与えまてしまいます。

このような街の開放感を保つといった観点からも道路斜線制限は設けられています。

道路は用途地域の種類に関係なく存在しますので、道路斜線制限は全ての用途地域に適用されます。

隣地斜線制限

次に、隣地斜線制限について解説します。

隣地斜線制限とは、隣地との接する高さを制限し、隣地の日照を確保するための規制です。

また、隣地との間に余裕がなく建物が建つと、火災時に延焼しやすくなったり、避難・消火活動の妨げになったりします。

斜線制限により空間をつくることで、防災面でも安全性を確保しています。

そして、隣地斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域・田園住居地域を除く用途地域に適用することとなっています。

なぜこの三種類の用途地域は除かれるのでしょうか。

これは、低層住居専用地域や田園地域には絶対高さ制限があり、隣地斜線制限を設けなくても日照時間を確保することが可能であるため、上記三種類の地域では隣地斜線制限が不要となっています。

北側斜線制限

最後に、北側斜線制限について解説していきます。

北側斜線制限とは、北方向の高さを制限し、北側の家の南向きの日照を確保する規制です。

建物が北側敷地境界ぎりぎりに高く建つと、南向きの窓からの採光が妨げられてしまいます。

そのため北側斜線制限を適用し、建築物の高さを制限することで、住環境の快適性を保つ役割を果たしています。

ただ、北側斜線制限は快適な住環境の維持のための規制ですので、低層・中高層住居専用地域など、特に住宅に特化した用途地域に適用することとなっています。

力試し:実際に過去問を解いてみよう

この記事で学んだことを踏まえて以下の問題に挑戦してみましょう!

問題

(2020年9月試験問46) (学科 FP協会)

(ア)北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用される。

(イ)日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域外にある高さが10m

を超える建築物で、冬日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日規制が適用される。

解答

(ア) × 不適切

北側斜線制限が快適な住環境を維持するための規制だということがわかっていれば、知識がなくとも考えて解ける問題でしたね。

(イ) 〇 適切

まとめ

本記事では「高さ制限・斜線制限」について学んできました。

「それぞれの規制は何のためにあるのか」「それぞれの規制はどの地域で適用されるのか」といった点が試験対策として非常に重要になってきます。

また、給付の全体像についてこちらで再掲しておきましたので、学習の復習として再度確認しておきましょう。

過去のFP試験では、これらのポイントが問われる問題が繰り返し出題されていますので、しっかりと復習しておきましょう!

「高さ制限・斜線制限」について、よく理解することができました!

理解を深めていただけたようでよかったです!

これからは繰り返し過去問や問題演習を積み、知識の定着を図りましょう。応援しています!

本記事で解説した内容は、ほんださん監修のFPキャンプ内コンテンツ「完全講義premium」を基に作成されています。

より深く、体系的に学びたい方は、以下のFPキャンプの講座をチェックしてみてください。