24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、32万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

「公的年金って、国民年金と厚生年金の2つがあるのは知っているけど、どう違うの?」「老後にもらえる金額はどう決まるの?」と疑問に思ったことはありませんか?

年金制度は、老後の生活だけでなく、障害や遺族の生活を支える重要な仕組みです。

しかし、制度の仕組みや加入者の分類、受け取れる年金の種類などが複雑に感じられ、全体像をつかみにくいという声もよく聞きます。

この記事では、FP2級試験対策として、公的年金の全体像について解説していきます。

制度の全体像を理解すれば、各年金の詳細を学ぶときもスムーズになりますので、一緒に丁寧に学んでいきましょう!

年金は制度が複雑であったり、覚えるべきことが多く、苦手に感じています…。

全体像を整理しておくことで、複雑に感じる制度もすっきりと覚えることができるようになるので心配いりません。合格へ一歩近づきましょう!

本記事で解説した内容は、ほんださん監修のFPキャンプ内コンテンツ「完全講義premium」を基に作成されています。

より深く、体系的に学びたい方は、以下のFPキャンプの講座をチェックしてみてください。

公的年金の全体像

公的年金を学ぶ意義

本記事では、具体的な年金制度を学んでいく前の導入として、公的年金の概要について解説していきます。

年金制度は、多くの人が苦手意識を持つ分野の一つです。

しかし、日本に住むほとんどの人が必ず加入しており、近年はニュースなどでも「将来、本当に受け取れるのか」といった話題が取り上げられることが増えています。

中には「もらえない」「制度がよくない」といった意見も聞かれますが、その多くは制度の仕組みを正しく理解しないまま語られていることも少なくありません。

実際、国民の大半が加入しているにもかかわらず、年金制度の内容を正しく理解している人は意外と少ないのが現状です。

この機会に、自分がどのような年金に加入していて、将来どのように受け取れるのかをしっかりと理解しましょう。

制度を正しく知ることで、試験対策にも役立つだけでなく、「どのように活用すれば自分にとって有利になるのか」といった視点も持てるようになります。

ぜひ、自分自身の状況に置き換えながら学習を進めていきましょう。

自分も年金制度についてあまりよくわかっていません…。

大丈夫ですよ。これから一緒に学んでいき、試験対策だけでなく実生活にも活きる知識を身に着けていきましょう。

公的年金の対象者

まずは、公的年金の対象となる人について学んでいきましょう。

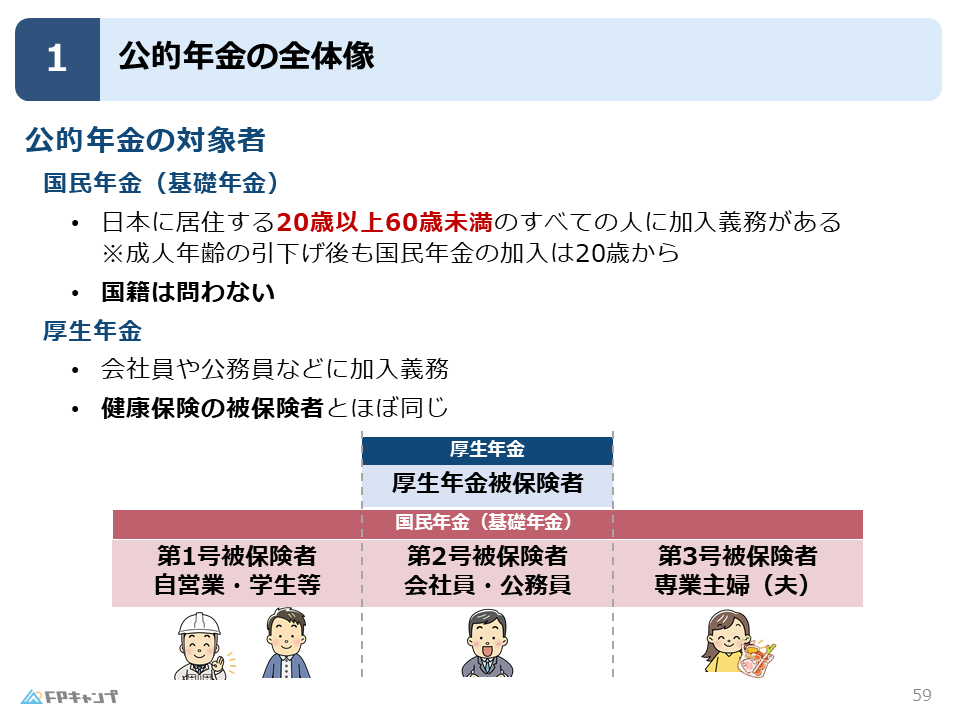

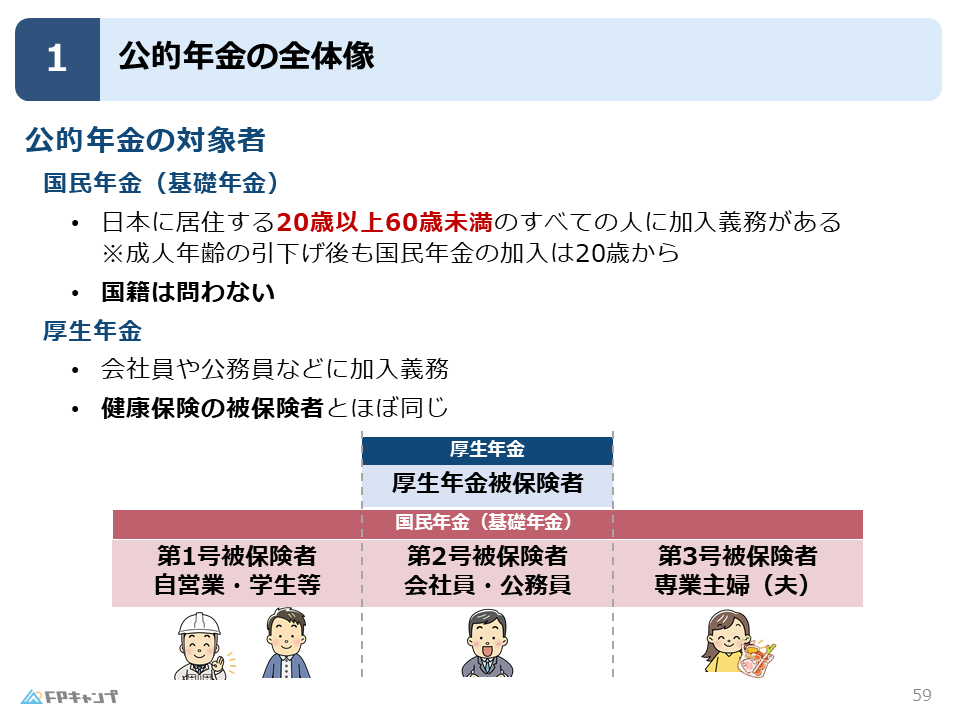

公的年金では、主に国民年金(基礎年金)と厚生年金に分類されます。

国民年金は、日本に居住する20歳以上60歳未満のすべての人に加入義務のある年金です。

近年、成人年齢が引き下げられましたが、国民年金の加入対象は20歳以上であることに注意しましょう。

また、国民年金では加入者の国籍は問いません。

海外に居住している場合でも、加入対象となる場合がありますが、基本的には日本に居住しているかどうかが判断基準になるということです。

一方で、厚生年金は、会社員や公務員のみに加入義務があります。

また、加入対象者の要件は、健康保険の被保険者とほとんど同様になりますので、厚生年金の学習の際に、被保険者について一から学び始めるのではなく、健康保険と関連付けて学ぶようにしましょう。

健康保険の被保険者について、知識面で不安のある方は当blogでも解説していますので、この機会にしっかりと復習しておきましょう。

まとめ

本記事では「公的年金の全体像」について学んできました。

「公的年金の対象者」といった点が試験対策として非常に重要になってきます。

また、試験対策だけでなく、自分自身の生活に生かすという側面からも丁寧に学んでいきましょう!

「公的年金の全体像」について、よく理解することができました!

理解を深めていただけたようでよかったです!

難しく、範囲が広い分野だからこそ試験では頻出の分野です。しっかりと整理し、公的年金を得点源にしていきましょう。応援しています!

本記事で解説した内容は、ほんださん監修のFPキャンプ内コンテンツ「完全講義premium」を基に作成されています。

より深く、体系的に学びたい方は、以下のFPキャンプの講座をチェックしてみてください。