24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

「健康保険や年金ってよく聞くけど、そもそも社会保険って何?」「公的保険と民間保険の違いがわからない…」「それぞれの制度がどう関係しているの?」と、社会保険の全体像についてモヤモヤを感じている方も多いのではないでしょうか。

たしかに、社会保険は健康保険・公的年金・介護保険・雇用保険・労災保険と多岐にわたっていて、それぞれの仕組みや対象者を覚えるのは大変ですよね。

でも、全体のしくみを俯瞰してつかむことで、各制度の役割やつながりがスッと理解できるようになります。

この記事では、FP2級試験対策として、社会保険の制度の概要とその関係性、押さえておきたいポイントをわかりやすく解説していきます。

一緒に全体像をつかんで、試験対策を万全にしていきましょう!

社会保険は暗記するところが多く、何から覚えれば良いかわかりません…。

そう思うのも無理ありません。しかし、暗記量が多い社会保険だからこそ、はじめに全体像を掴み概要を把握することが大切です。

一緒に合格への一歩を進みましょう!

本記事で解説した内容は、ほんださん監修のFPキャンプ内コンテンツ「完全講義premium」を基に作成されています。

より深く、体系的に学びたい方は、以下のFPキャンプの講座をチェックしてみてください。

社会保険の全体像

社会保険とは

暗記量の多い社会保険だからこそ、細かい知識を学ぶ前に全体像から理解していきましょう。

「木を見て森を見ず」という言葉がありますが、暗記や理解に苦戦しているFP受験生に多いのが、一つ一つを丁寧に覚えようとするあまり、全体像の把握が不十分なケースです。

はじめに全体像を学びその後に細かい知識をつけていく、という流れを意識することで、学習全体の効率が上がります。

ですので、本記事では社会保険の個別具体的な事項の説明に入る前に、社会保険の全体像のついて学習していきます。

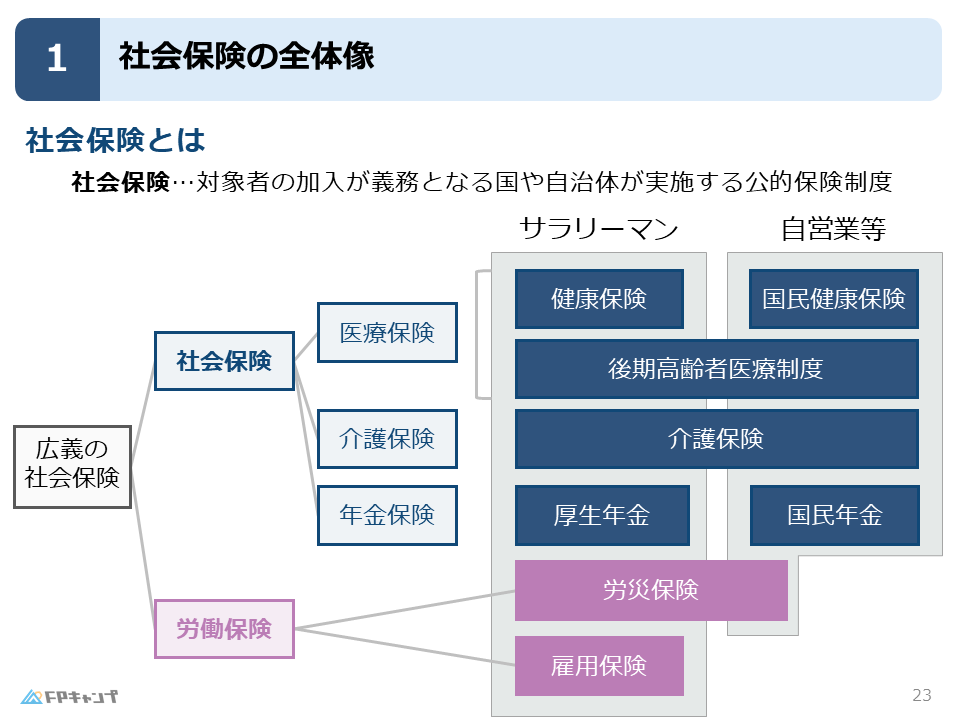

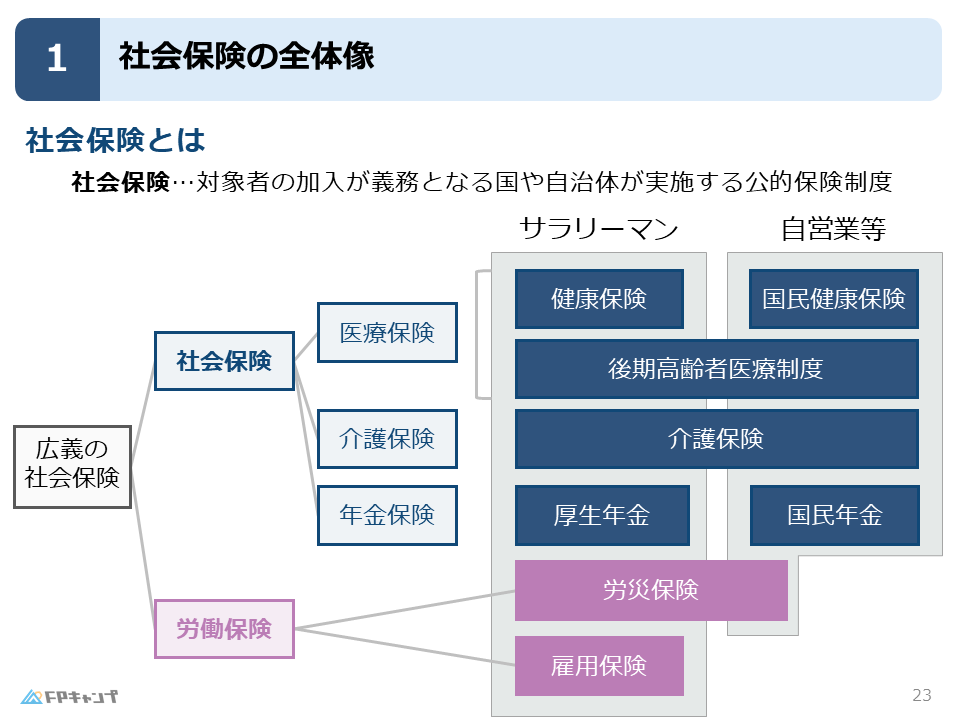

まず、社会保険とは、対象者の加入が義務となる国や自治体が実施する公的保険制度のことです。

大きく分けて社会保険には、医療保険、介護保険、年金保険があります。

また、医療保険には、健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度、年金保険には、厚生年金・国民年金と分類があります。

例えば、病院に行った際、支払う金額が3割負担になるのは健康保険のサービスを受けているからです。

社会保険には様々な種類があるのですね。

そうですね、まずは上記の図を活用して全体像を整理しておきましょう。

サラリーマンと自営業者等では保険が異なる

全体像を理解する上で重要になるポイントは、サラリーマンと自営業者等では、加入している保険が異なるという点です。

例えば、医療保険において、サラリーマン向けであれば健康保険であり、自営業者等向けであれば国民健康保険となります。

似ている名前の制度が多く混乱する要素の一つですが、まずは全体像を掴み、「今学んでいる制度は誰向けの制度なのか」ということを意識することが大切です。

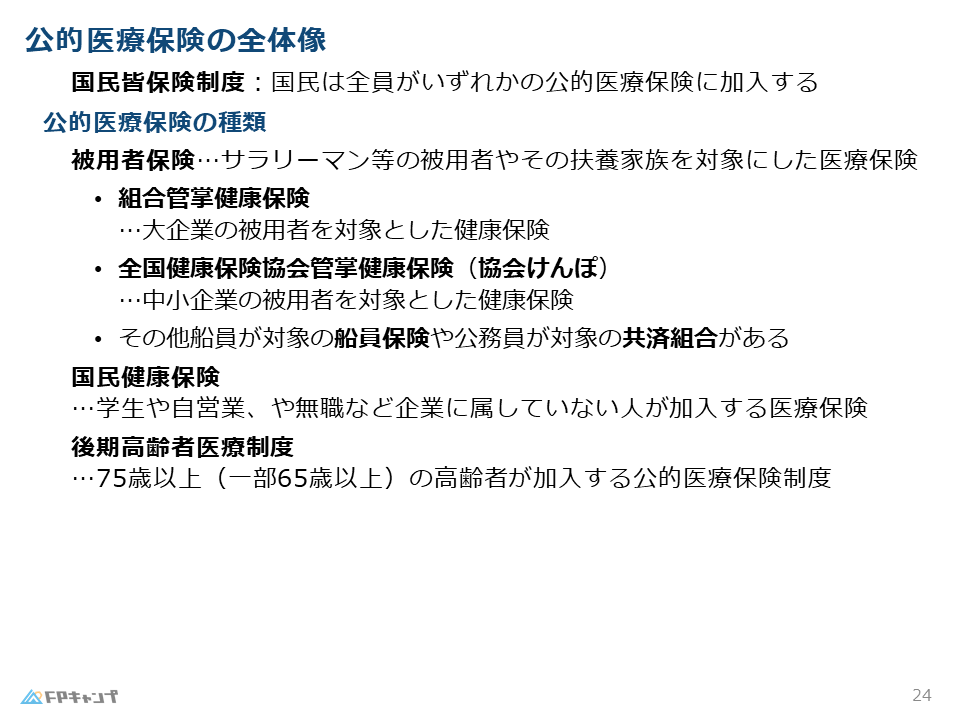

公的医療保険の全体像

国民皆保険制度

続いて、公的医療保険の全体像について解説していきます。

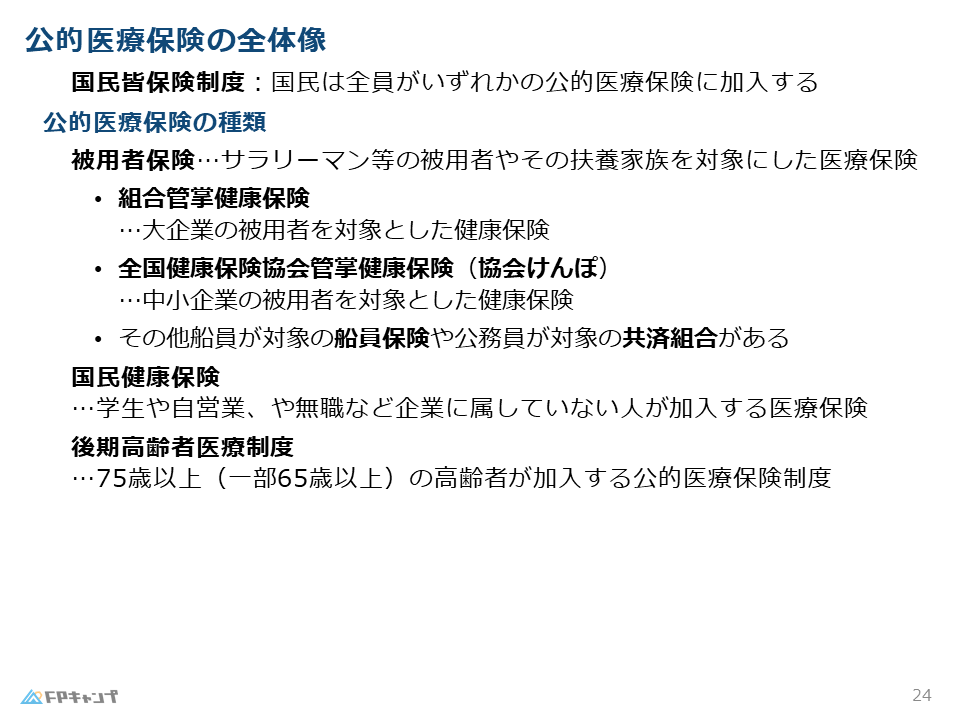

大前提として、国民皆保険制度が設定されています。

国民皆保険制度とは、国民は全員がいずれかの公的医療保険に加入することが定められている制度です。

ですので、「毎月払う健康保険料が高いから自分は健康保険に入らない!」といったことはできないということです。

被用者保険

ここからは、公的医療保険の種類についてそれぞれの概要を解説していきます。

まずは、被用者保険があり、サラリーマン等の被用者やその扶養家族を対象にした医療保険のことを指します。

被用者:雇われている人のこと。ここでは、サラリーマンのことを指す。

被用者保険には、組合管掌健康保険と全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の2種類があります。

組合管掌健康保険とは、大企業の被用者を対象とした健康保険であり、協会けんぽは中小企業を対象とした健康保険のことです。

また、その他船員が対象の船員保険や公務員が対象の共済組合があります。

被用者保険において重要なことは、対象がサラリーマンであるということです。

国民健康保険

続いて、国民健康保険についてです。

国民健康保険とは、学生や自営業、無職など企業に属していない人が加入する医療保険のことです。

上記の人はサラリーマンではなく、被用者保険に加入できないため、国民健康保険に入ることになっています。

後期高齢者医療制度

最後に、後期高齢者医療制度についてです。

後期高齢者医療制度とは、75歳以上の高齢者が加入する公的医療保険制度のことです。

ですので、健康保険に加入していた方も、国民健康保険に加入していた方も、75歳になると全員が後期高齢者医療制度に移ることとなります。

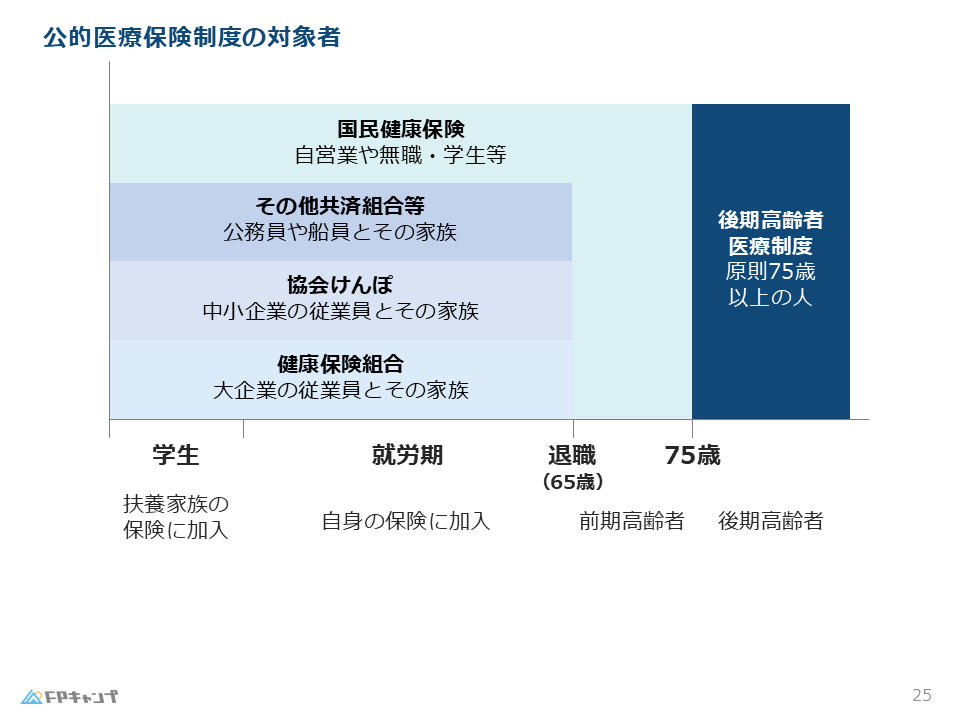

ライフステージに応じた社会保険

最後に、ライフステージに応じた社会保険をまとめた表を基に全体像を確認していきましょう。

学生の間は、扶養家族の保険に加入し、就労期においてはそれぞれの働き方に応じた保険に加入、75歳を超えると後期高齢者医療制度に加入することになります。

自身のライフステージの変化に応じて、加入する保険も変化していくのだと把握しておきましょう。

まとめ

本記事では「社会保険の全体像」について学んできました。

「自分が今学習している制度はどの保険の種類なのか」「誰が対象の保険なのか」といった点が試験勉強として非常に重要になってきます。

過去のFP試験では、これらのポイントが問われる問題が繰り返し出題されていますので、しっかりと復習しておきましょう!

「社会保険の全体像」について、よく理解することができました!

理解を深めていただけたようでよかったです!

これからは繰り返し過去問や問題演習を積み、知識の定着を図りましょう。応援しています!

本記事で解説した内容は、ほんださん監修のFPキャンプ内コンテンツ「完全講義premium」を基に作成されています。

より深く、体系的に学びたい方は、以下のFPキャンプの講座をチェックしてみてください。