24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

接道義務やセットバックについて正しく理解できていますか?

この記事では、接道義務・セットバックのルールを図解で整理し、ポイントも解説しています。最後には理解度を測れる練習問題も用意していますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

この分野は特に、実技試験の建ぺい率や容積率の計算問題で多く出題されていますので、重要なポイントをおさえ、確実に点数を取れるようになりましょう。

セットバックについての理解が曖昧で、少し苦手意識があります…。

一見複雑そうに見えますが、それぞれ本質を理解し、丁寧に学習していけば大丈夫です!一緒に頑張りましょう。

本記事で解説した内容は、ほんださん監修のFPキャンプ内コンテンツ「完全講義premium」を基に作成されています。

より深く、体系的に学びたい方は、以下のFPキャンプの講座をチェックしてみてください。

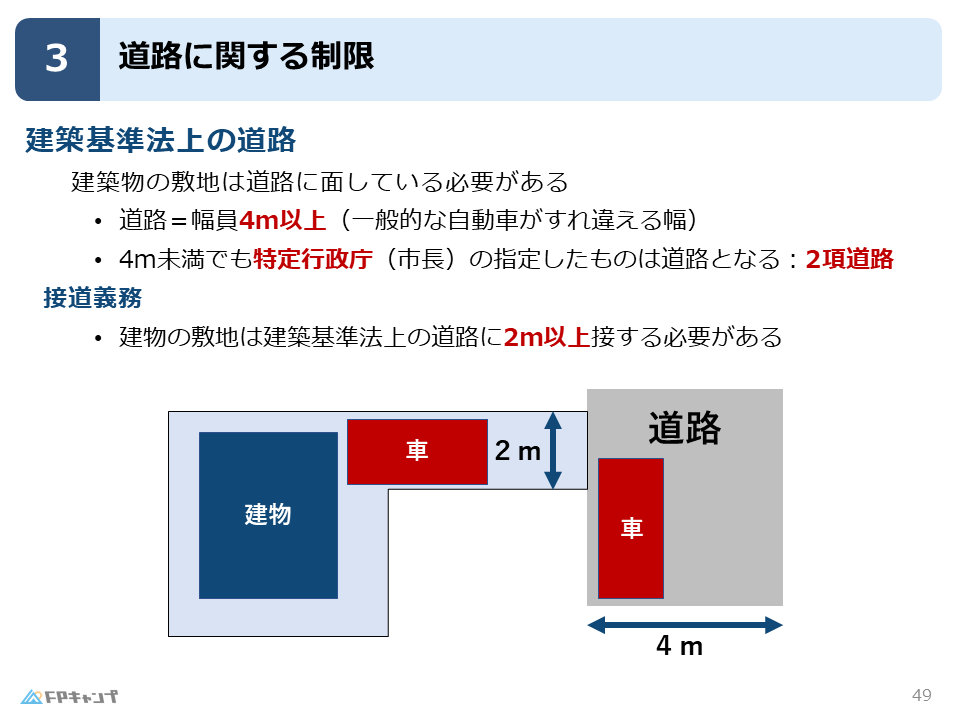

道路の定義

建築基準法上の道路とは?

まず、建築物の敷地は道路に面している必要があります。

もし仮に空を飛べる人がいたり、50年後に空をとぶ車が開発されたりしていたら、道路がなくても、敷地から外に出ることは可能かもしれませんが、現実はそうではありませんので、道路がないと出入りすることはできません。

そのため建物を建てる敷地には道路が接していなければならないと法律で定められています。

では、「道路」とはどのような道路を指すのでしょうか。

建築基準法上における道路とは、幅員が4m以上である道を指します。

4mというのは、一般的な自動車がすれ違うことができる幅とされています。

4m未満でも道路?:2項道路

それでは、幅員が4m未満の道路は道路ではないのでしょうか。現実には4m未満の道路も沢山存在します。そのような道路については別の規定があります。

それが2項道路と呼ばれる道路です。

4m未満の道路であっても、特定行政庁(市長)に2項道路と指定されれば、建築基準法上の道路と見なされます。

まずは、建築物の敷地は、建築基準法で定める道路(幅員4m以上もしくは2項道路)に面している必要があるということを覚えておきましょう。

接道義務:建物の敷地の制限

接道義務の基礎

建物の敷地には接道義務というものがあります。

接道義務とは、建物の敷地が建築基準法上の道路に2m以上接せる必要があることを指します。

接道義務といっても、仮に「10cm接しました!」という方がいても、10cmでは出入りすることができませんから、2m以上であると定められているわけです。

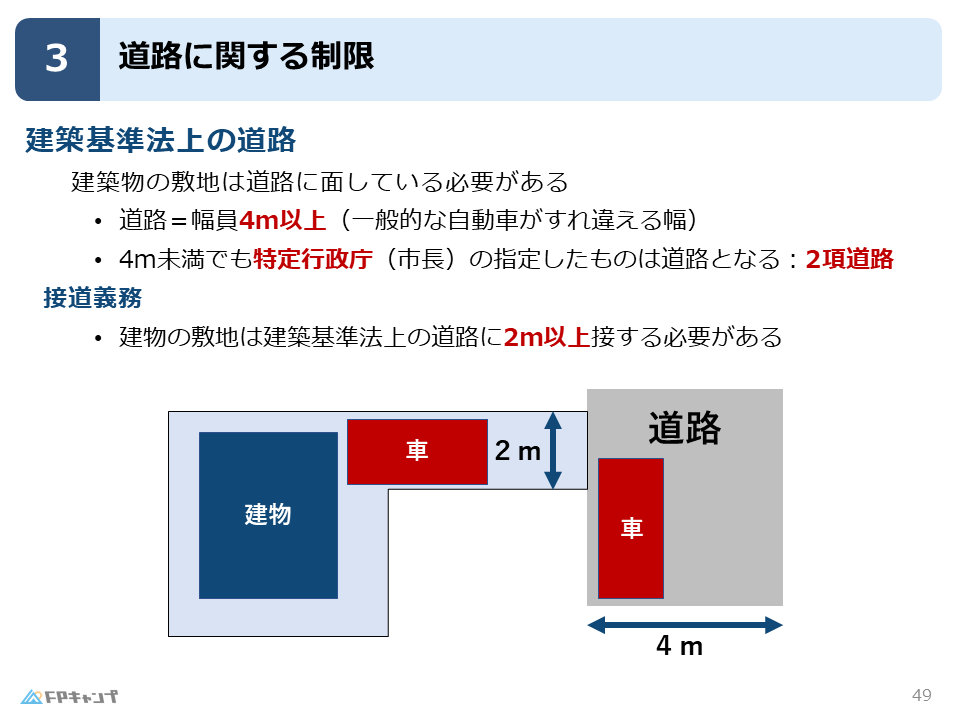

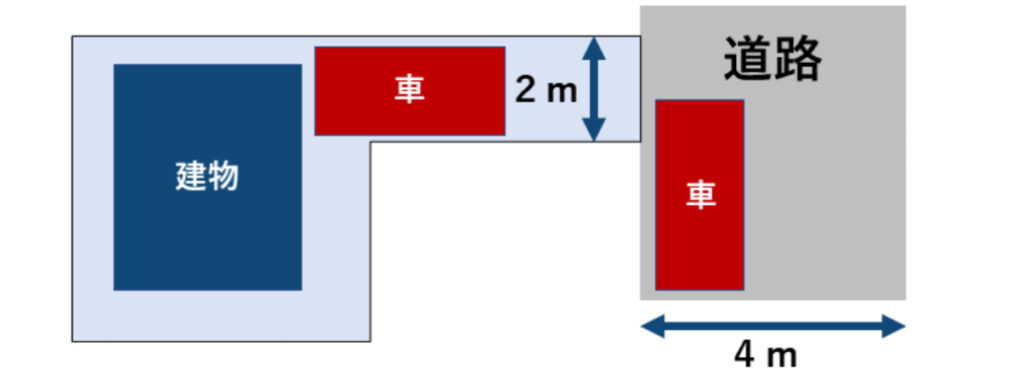

2mである具体的な理由

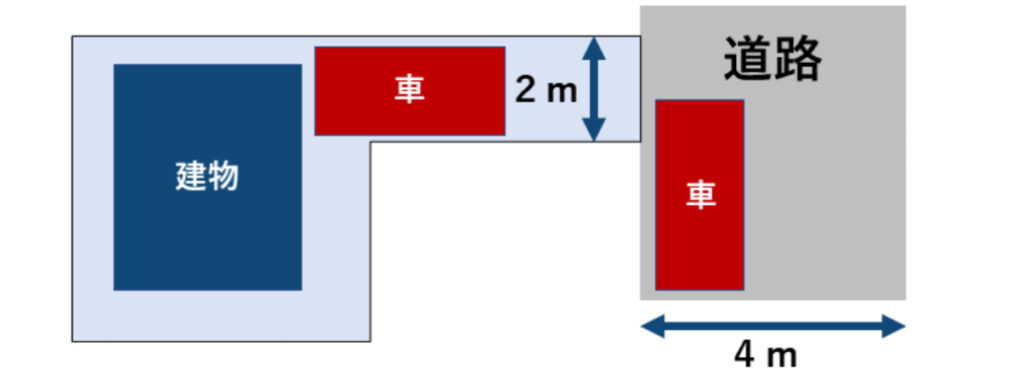

上記の図のような建物と敷地の例を考えてみましょう。

上記の場合にも2m以上接している必要があります。

いくら道路に面していても、2mの幅が無ければ、車が通ることはできません。

つまり、もし奥の建物で火事が起きてしまった時、消防車が鎮火しに入っていけないことを表します。

このような万が一の場合に備えるためにも、一般的な自動車が通行するために2m以上接することが定められています。

なるほど、接道義務には私たちの暮らしを守るといった重要な役割があるのですね!

そうです!法律や制度がなぜ存在するのかといった、本質的な学びをすることで、試験勉強でもより一層理解が深まりますよ。

セットバック:幅員の制限!

もし幅員が4m未満だったら

続いて、建物が接している道路が4m未満の場合はどうするのか説明していきます。

この場合、セットバックをする必要があります。

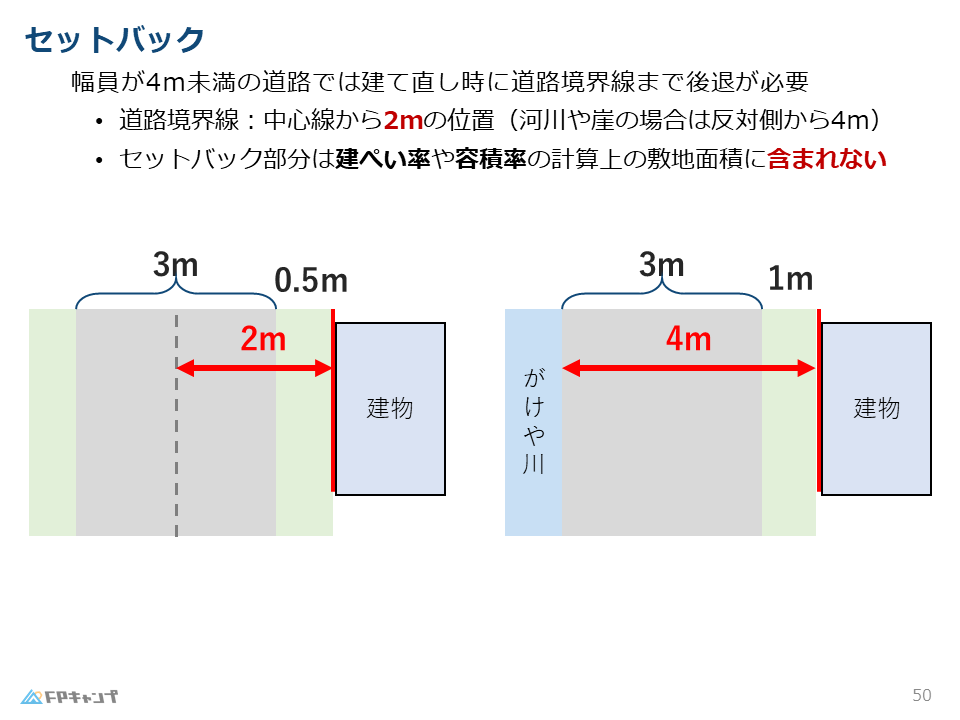

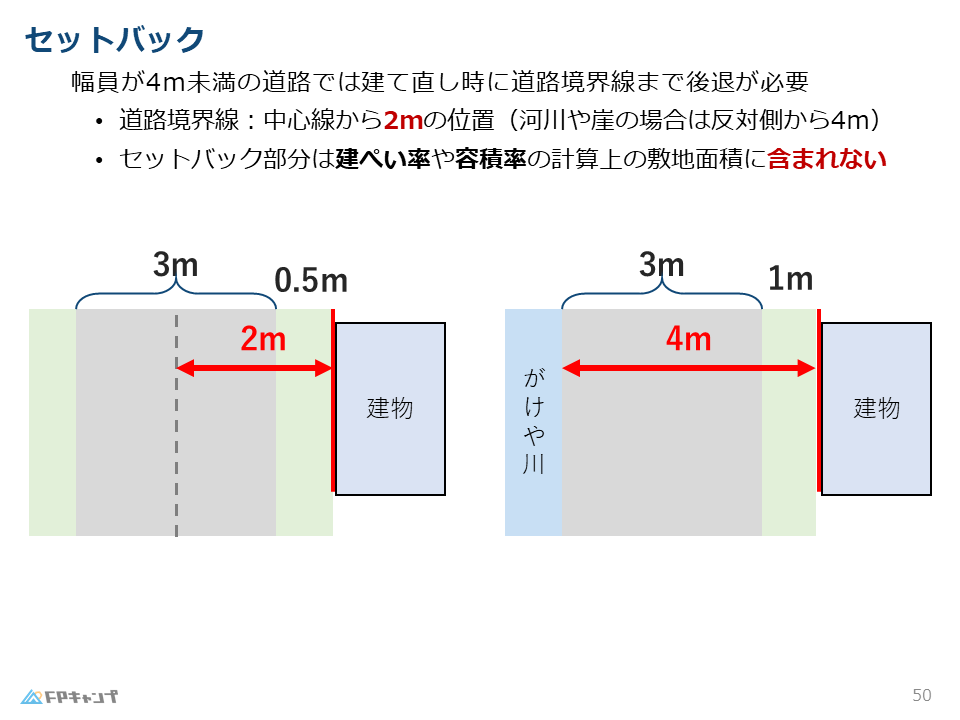

セットバックとは、幅員が4m未満の道路において、建て直し時に道路境界線まで後退することを指します。

例えば、上記の図のように、接している道路が3mしかない時には、そのまま敷地の範囲を変えずに建て直すことはできません。

ですので、道路境界線まで後退することが必要ですが、道路境界線とは、道路の中心線から2mの位置を指します。

つまり、3mの道路では、建て直しの際、中心線から2mですので、敷地範囲では、0.5mセットバックする必要があるということです。

反対側が河川や崖の場合

セットバックをする際、道路の反対側が河川や崖の場合もあるかもしれません。

セットバックの規定による、道路境界線から2mというのは、道路の両側の家がそれぞれ境界線から2m後退することで、道路の幅員が4m確保できる、という想定に則っています。

しかし、片方が河川や崖の場合、河川や崖はセットバックすることができません。

ですので、反対側が河川や崖の場合は、建て直しの際、反対側から4mの位置までセットバックする必要があります。

建蔽率・容積率計算時のセットバック

最後に、学科試験や実技試験の計算問題でも頻出のポイントを押さえておきましょう。

セットバック部分は建蔽率や容積率の計算上の敷地面積には含まれません。

つまり、敷地にどのくらい建物を建てていいかなどを算出する際、面積が減るということです。

建て直しをしたら敷地面積が減ってしまうということは、家の大きさも小さくなるんですよね。建て直しに消極的になりました…。

そうですね。実際に、東京の下町で、狭い路地付近の建物が中々建てかわらない主な理由として、建て直しをした結果敷地が狭くなることを嫌がる方が多いということが考えられます。

力試し:実際に過去問を解いてみよう

この記事で学んだ内容を踏まえて以下の問題に挑戦してみましょう!

【問題】

(2023年1月試験問46改題・2024年9月試験問45改題) (学科:FP協会)

(ア)都市計画区域及び、準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則して、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。

(イ)建築基準法第42条第2項により、道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地の部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率及び容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。

【解説】

(ア)⚪︎

接道義務に関する問題は過去から繰り返し出題されていますので、しっかりと覚え、得点源にしましょう!

(イ)×

まとめ:実技試験の対策も!

今回の記事では、「道路に関する制限」について学習してきました。

道路の幅やセットバックの規定がどうして4mなのかなど、単に暗記するだけでなく、なぜそうなるのか?といった視点を持つことでより学習が効果的になります。

実技試験でも頻出の範囲ですし、他の範囲にも横断的に必要な知識ですのでしっかりと学習を進めていきましょう。

今回学んだ内容を、過去問を解きながら、知識を定着させていきましょう。試験に向けて頑張ってください!

本記事で解説した内容は、ほんださん監修のFPキャンプ内コンテンツ「完全講義premium」を基に作成されています。

より深く、体系的に学びたい方は、以下のFPキャンプの講座をチェックしてみてください。