24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

FP2級の試験勉強、捗っていますか?

管理組合と規約・集会は私たちの生活に密接に関係していますし、特に、マンションを購入している方にとってはとても身近な分野だと思います。

ですが、実際の試験問題では、細かい数字が問われたり、混乱している受験生も多いかと思います。

この記事では、FP2級試験対策として、管理組合と規約・集会についてわかりやすく解説していきます。

自分はマンションに住んでいないですし、なかなかイメージが湧きづらいです…。

そうですよね。ですが、本記事では試験によく出るポイントをまとめながらわかりやすく解説していきますので、心配しなくても大丈夫です。

自信をもって問題を解けるように一緒に頑張りましょう!

本記事で解説した内容は、ほんださん監修のFPキャンプ内コンテンツ「完全講義premium」を基に作成されています。

より深く、体系的に学びたい方は、以下のFPキャンプの講座をチェックしてみてください。

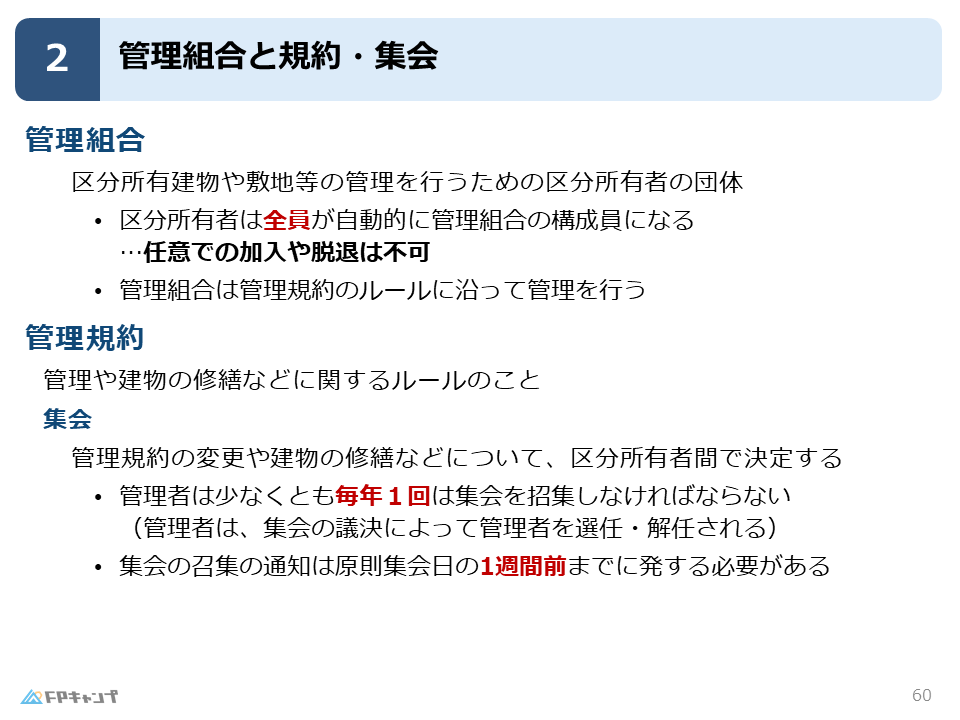

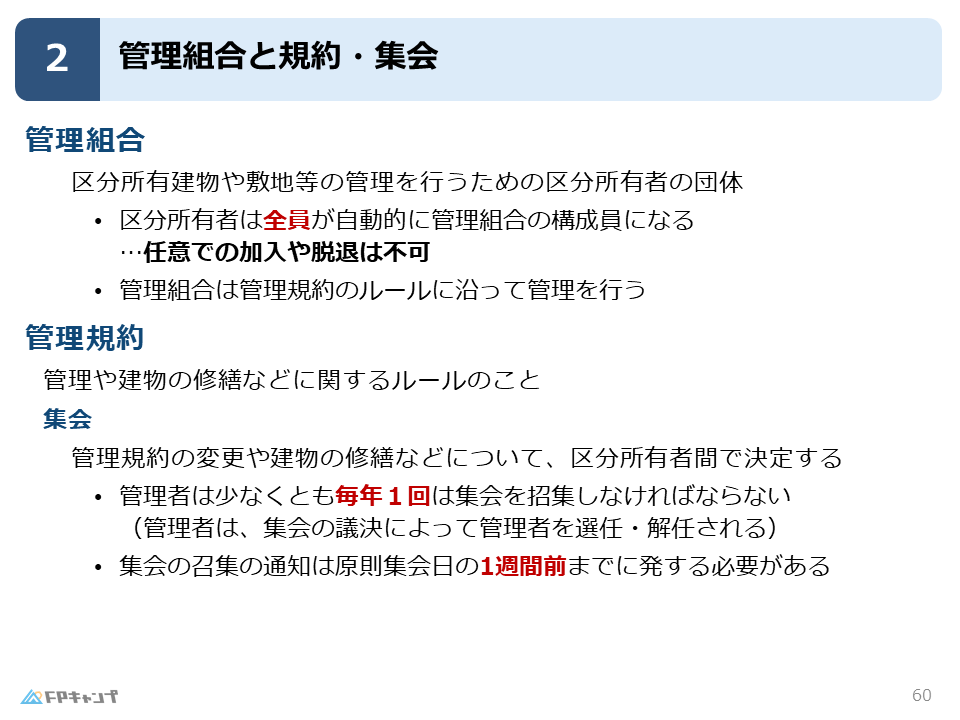

管理組合

管理組合:区分所有者の団体

管理組合とは、区分所有建物や敷地等の管理を行うための区分所有者の団体のことを指します。

例えば、棟の中に5部屋があるマンションに、Aさん、Bさん、Cさん、Dさん、Eさんの5人で住んでいる場合を考えてみましょう。

この場合、マンション内の使い方やルールといったものはこの5人で決めるべきとなります。

つまり、5人で管理組合を作り、管理組合内で話し合うということになります。

区分所有者全員が構成員

ここで、試験において重要なポイントを解説します。

それは、区分所有者は全員が自動的に管理組合の構成員になり、任意での加入や脱退は不可という点です。

要するに、自分の都合で、「面倒くさそうだ…。自分は話し合いしなくてもいいです。」と言って、組合への加入を断ることはできませんし、「もうこの人たちと話し合いたくないです。」と言って、勝手に脱退することもできません。

また、管理組合は管理規約やルールに沿って管理を行います。

なるほど。もし自分が区分所有者になったときは、自分も管理組合の構成員であることを意識し、組合の方と助け合うことが必要なんですね。

そうですね。また、管理組合は、旧所有者の管理費の滞納がある場合、新所有者にも請求することができます。

管理規約

管理規約:共通のルール

管理規約とは、管理や建物の修繕などに関するルールのことを指します。

不動産分野の「区分所有に関する権利」で登場したように、区分所有法は、マンションの基本原則を定めた法律ですが、管理規約では、個々のマンションの実情に合わせた詳細なルールを定められるとイメージしておいてください。

集会の規定

ルールや規約を決めるためには、区分所有者の意見を聞く場を設けなければいけません。

そこで、集会が開かれます。

集会とは、管理規約の変更や建物の修繕などについて、区分所有者間で決定する会合のことです。

集会には二つのポイントがあります。

一つ目は、管理者は少なくとも毎年一回は集会を招集しなければならないという点です。

つまり、管理者は、年に一回は区分所有者にむけて、一年間の管理の方針などを示す必要があるということです。

また、集会の議決によって、管理者を選任・解任することができます。

二つ目は、集会の招集の通知は、原則集会日の一週間前までに発する必要があるという点です。

ただし、規約等で特段の定めがある場合を除きます。

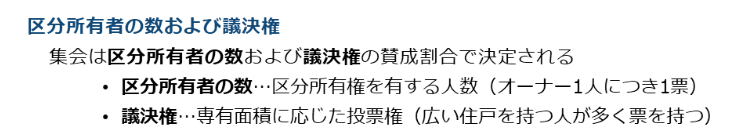

集会における区分所有者の数と議決権

集会の決定方法

集会では、区分所有者の数および議決権の賛成割合で決定されます。

区分所有者の数もしくは議決権のどちらかの割合だけで良いと思うのですが、なぜ二つの指標を使うのですか?

もし仮に議決権だけで決すると、広い面積の部屋を専有する少数の区分所有者の意見が通ってしまいますが、区分所有者の数も必要とすることで、頭数でも多数派である必要があり、より公平性が保たれるというわけです。

区分所有者の数と議決権

では、区分所有者の数と議決権がそれぞれ何を表すのかみていきましょう。

区分所有者の数というのは、区分所有権を有する人数のことです。

つまり、オーナー1人につき1票ということです。

議決権というのは、専有面積に応じた投票権のことです。

ですので、広い住戸を持つ人や、多くの部屋を持つ人が多くの票を持つことになります。

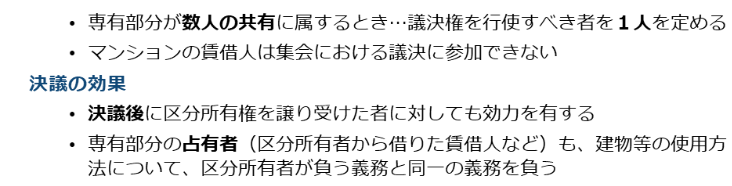

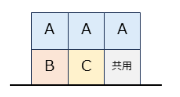

例として、下記のイラストのマンションを考えてみましょう。

このマンションにおける決議の時、BさんとCさんが賛成、Aさんが反対した場合、

区分所有者数では3分の2の賛成割合、議決権では5分の2の賛成割合が取れていることになります。

また、この場合、議決権においては、過半数の賛成割合が取れていないことを示しています。

専有部分が複数の共有に属する場合

次に、専有部分が複数人の共有に属する場合を解説します。

具体的には、マンションの一部屋を夫婦がそれぞれお金を出し合って買ったといった場面があります。

上記の場合ですと、マンション一部屋を二人で共有している状況になります。

このように、専有部分を複数人で共有している場合は、共有している人がそれぞれ投票権を持つのではなく、議決権を行使すべき者を一人定めることとなっています。

賃借人の集会への参加可否

続いてのポイントは、マンションの賃借人は集会における議決に参加できないという点です。

マンションの所有者が部屋を貸しだしていて、所有者と住んでいる人が別の場合もあるかと思います。

この場合、住んでいる人は集会の議決に参加することはできません。

なぜなら、住んでいる人は区分所有者ではないからです。

あくまで、所有者に権利があるということを覚えておきましょう。

決議の効果

次に、管理規約と決議の効果について重要な点を二点解説します。

一つ目は、決議後に区分所有権を譲り受けた者に対しても効力を有する点です。

例えば、Aさんが部屋を所有していたころに決まった規約は、のちに、AさんがBさんに部屋を売った場合でも、その規約はBさんにもそのまま適用されるということです。

二つ目は、専有部分の占有者も、建物等の使用方法について、区分所有者が負う義務と同一の義務を負うという点です。

占有者とは、区分所有者から借りた賃借人など、区分所有者ではないけれど、実際に住んでいる方のことを指します。

つまり、「わたしはマンションを所有しているのではなく、借りているだけなので、ルールは守りません。」というのは通用しないということです。

集会における決議割合

決議割合とは

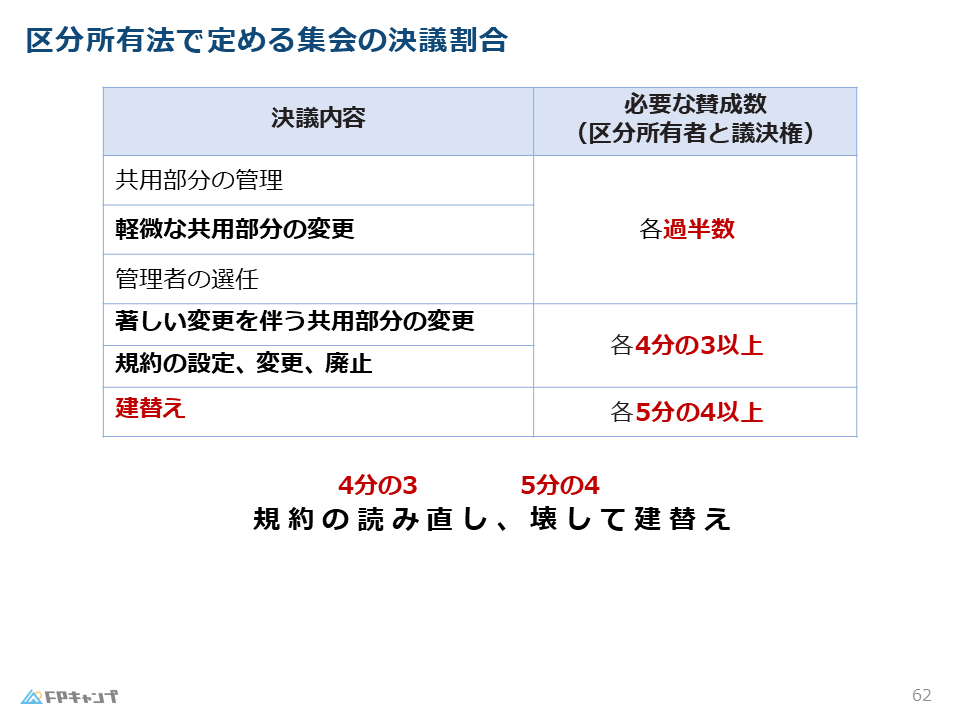

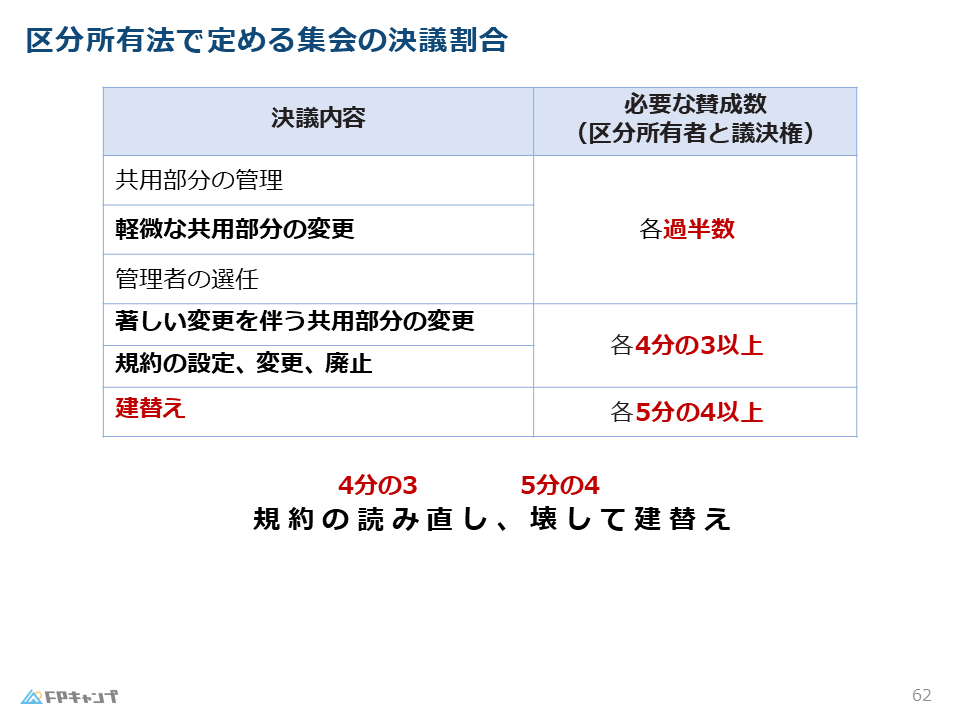

続いて、試験においてよく問われる範囲である、「区分所有法で定める集会の決議割合」について解説していきます。

つまり、具体的な決議内容ごとに、それぞれ賛成数がどれくらい必要かということを定めている部分になります。

上記の表の右側に記載してある「必要な賛成数」とは、区分所有者数と議決権割合のそれぞれを満たしている必要があります。

例えば、必要な賛成数が過半数であった場合、区分所有者の数でも過半数の賛成割合、議決権でも過半数の賛成割合を満たしている必要があります。

決議内容が比較的軽い場合

まず、覚えてほしい点は、決議内容が比較的軽い場合の必要賛成数は過半数であるということです。

例えば、「共用部分の管理」として、ゴミ捨て場の管理方法の決議や、ゴミ捨て場の照明の変更などの「軽微な共用部分の変更」といった場合があてはまります。

これらの場合であれば、過半数の賛成で決議することができます。

著しい変更を伴う共用部分の変更

ここからは、必要な賛成数が過半数ではないものを解説していきます。

まずは、著しい変更を伴う共用部分の変更についてです。

例えば、マンションの外壁全体をピンク色に変えるといった内容などです。

また、上記の場合、マンションの管理者からしても、「ピンク色に変えると売りずらくなるのではないか」と考えますよね。

そういった激しい変更を行う際には、各4分の3以上の賛成が必要となります。

規約の設定・変更・廃止

続いて、規約自体の設定や変更・廃止などに関する決議内容についてです。

例えば、ペット禁止であったのに対し、ペットの飼育を可能にするといった決議内容があてはまります。

この場合も著しい変更を伴う共用部分の変更に関する決議と同様に、各4分の3以上の賛成数が必要となります。

では、なぜ規約の設定や変更・廃止にはより高いハードルが設けられているのですか?

主な理由としては、管理規約はマンション全体の根底の部分である点と少数者の保護があげられます。管理規約はマンション所有者の生活に直接かかわる重要なルールを定めたものであり、これを簡単に変更できてしまうと、少数意見が不当に無視されたり、特定の住民にとって重大な不利益になる可能性があると考えられます。

建替えの決議

最後に、区分所有法の中でも最も多く試験に出題されている「建替えの決議」についてです。

建替えをする際には、住民の方々は一定期間引っ越さなければいけず、住む場所を変えざるを得ない状況になります。

それほどに重大な内容になりますので、建替えの決議においては、各5分の4以上の賛成数が必要となります。

力試し:実際に過去問を解いてみよう

この記事で学んだ内容を踏まえて以下の問題に挑戦してみましょう!

問題

(2021年1月試験問47 改題)(学科 FP協会)

(ア)区分所有物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。

(イ)集会の召集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも一ヶ月前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。

(ウ)規約を変更するには、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議が必要となる。

解答

(ア)〇 適切

(イ)× 不適切

(ウ)× 不適切

各5分の4以上の賛成が必要なのは、建替えの決議でしたね。

まとめ

本記事では、管理組合と規約・集会について学んできました。

過去の試験では、本記事の内容が繰り返し出題されていますので、確実に得点にするために学んだことをきちんと整理しておきましょう。

特に建替えの決議の必要賛成数はとても重要ですので、しっかりと復習しておきましょう!

管理組合と規約・集会について、よく理解することができました。

理解を深めていただけたようでよかったです!

これからは繰り返し過去問や問題演習を積み、知識の定着を図りましょう。応援しています!

本記事で解説した内容は、ほんださん監修のFPキャンプ内コンテンツ「完全講義premium」を基に作成されています。

より深く、体系的に学びたい方は、以下のFPキャンプの講座をチェックしてみてください。