24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

FP2級の試験勉強は順調に進んでいますか?

今回学ぶ防火規制は、私たちの暮らしの上でとても重要な役割を担っており、理解していくととても面白い範囲となっております。

この記事では、FP2級試験対策として、防火規制について図表を使いながら、わかりやすく解説していきます。

防火規制の目的や、他の建築基準法の規制とも比較しながら、重要なポイントをしっかりと押さえて、試験に備えていきましょう!

正直、防火規制のどこが試験で重要なのか分からないです…。

そうですよね。この講義では、試験によく出るポイントも交えて解説していきます。一緒に学んでいきましょう!

本記事で解説した内容は、ほんださん監修のFPキャンプ内コンテンツ「完全講義premium」を基に作成されています。

より深く、体系的に学びたい方は、以下のFPキャンプの講座をチェックしてみてください。

防火規制の基礎

防火規制とは

本記事で説明するのは、不動産分野の「建蔽率」の範囲ででてきた、防火規制についてです。

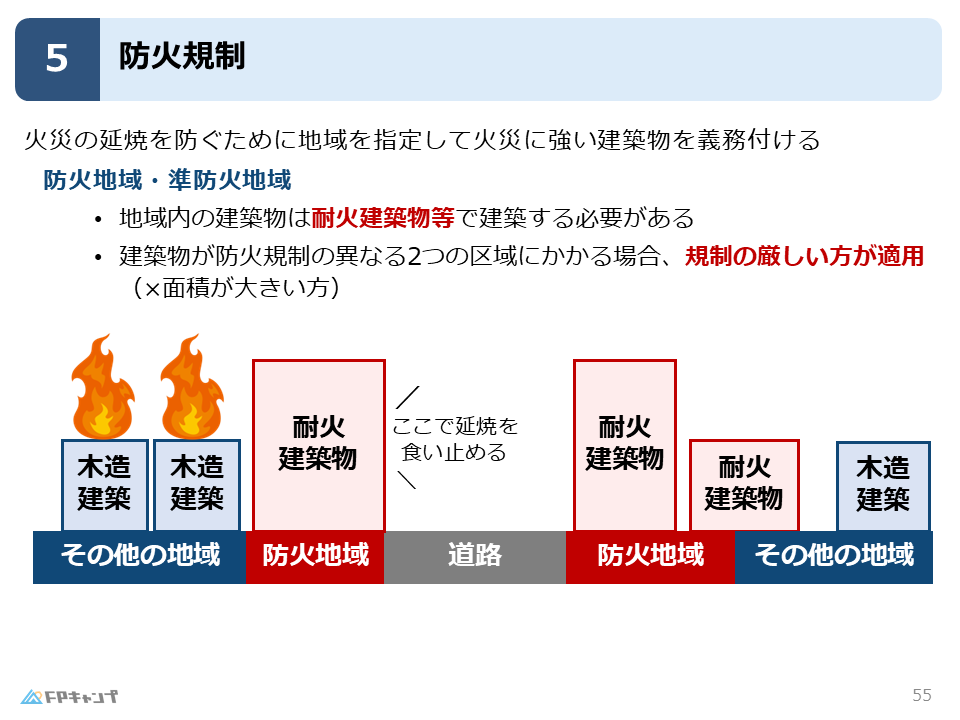

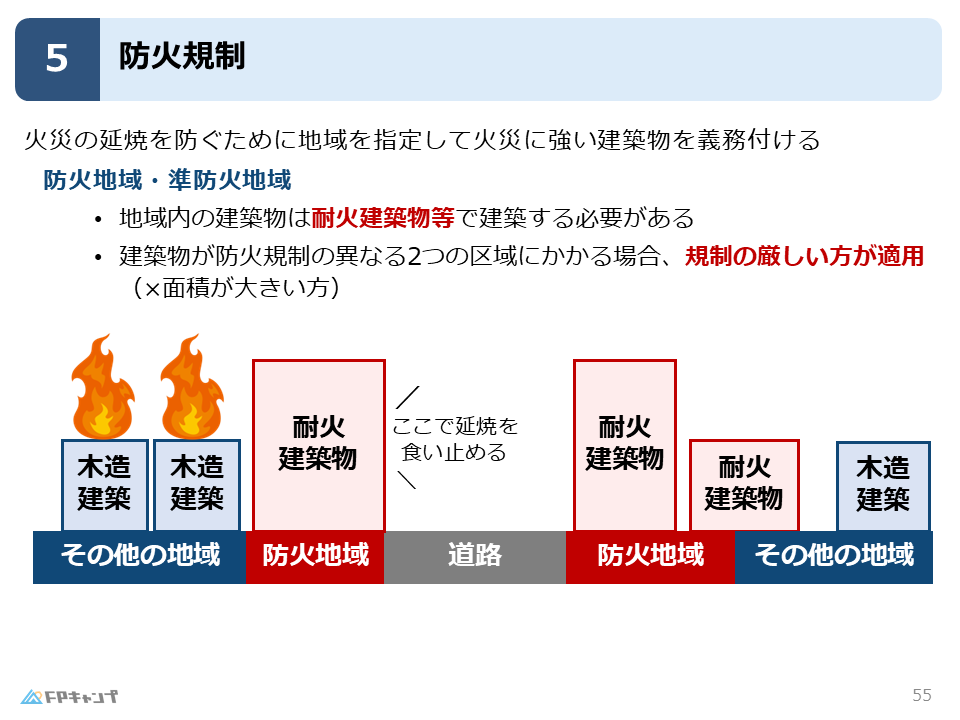

防火規制とは、火災の延焼を防ぐために地域を指定して、火災に強い建築物を建てることを義務付けているものです。

建築基準法に基づき、主に市街地や住宅密集地など火災の危険が高い地域で、被害を最小限に抑えることを目的としています。

防火地域・準防火地域

続いて、防火地域と準防火地域について説明します。

防火規制により、地域が防火地域や準防火地域に指定されると、指定されたエリア内の建築物は原則、耐火建築物等で建築する必要があります。

つまり、「火を防ごうとしている」地域ですので、「火に強い建物」を建ててくださいということです。

また、防火地域と準防火地域では、防火地域の方が規制が厳しい区域です。

耐火建築物が延焼を防ぐ!

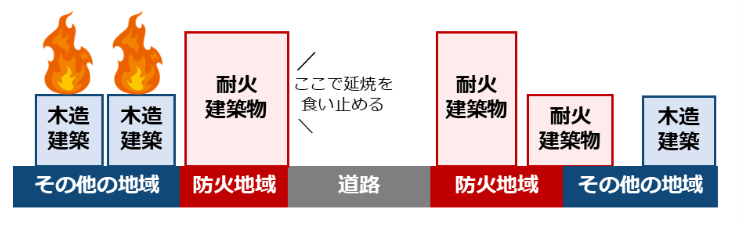

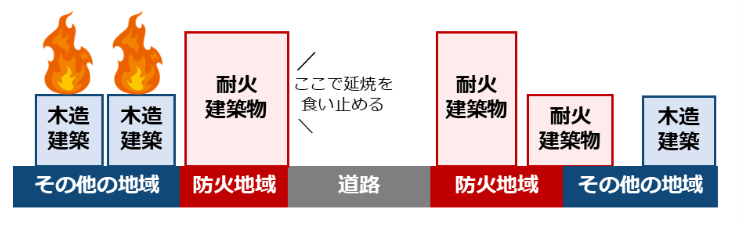

防火地域は駅前一帯に指定されることも多いですが、住宅地などでは、道路沿いに指定されることが多いです。

イラストのように、駅近くの幹線道路などで、道路沿いだけ高さもあり、火に強い建物が並んでおり、少し内側に入ると一戸建てが並んでいるようなエリアを見たことがないでしょうか。

どうして上記のようになっているのでしょうか。

これは、幹線道路沿いを防火地域に指定し、そのエリアには耐火建築物を建てることで、少し内側にある一戸建て住宅などで火災が発生した際に、火の広がりを道路沿いの建物で食い止めることができるからです。

以上により、火災が道路を超えて反対側に延焼するのを防ぐという目的があります。

なるほど、普段何気なく見ている建物には、実は私たちの暮らしを守るための規制がされていたのですね。

そうなんです!特に住宅密集地では、建物が密接しているため、一棟の火災がすぐに周囲に延焼するリスクが高く、防火規制は非常に重要になります。

建築物が防火規制の異なる二つの地域にかかる場合

規制が異なる地域にわたる場合の適用基準

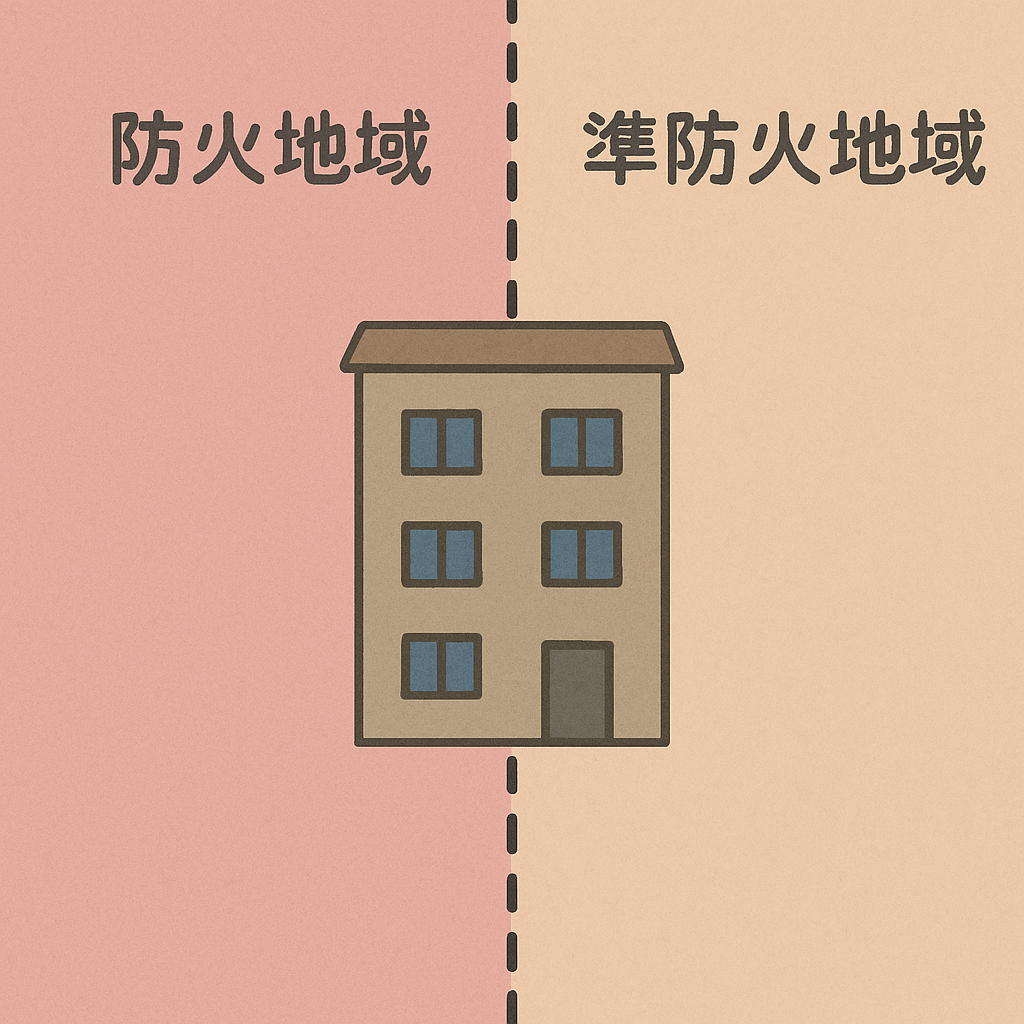

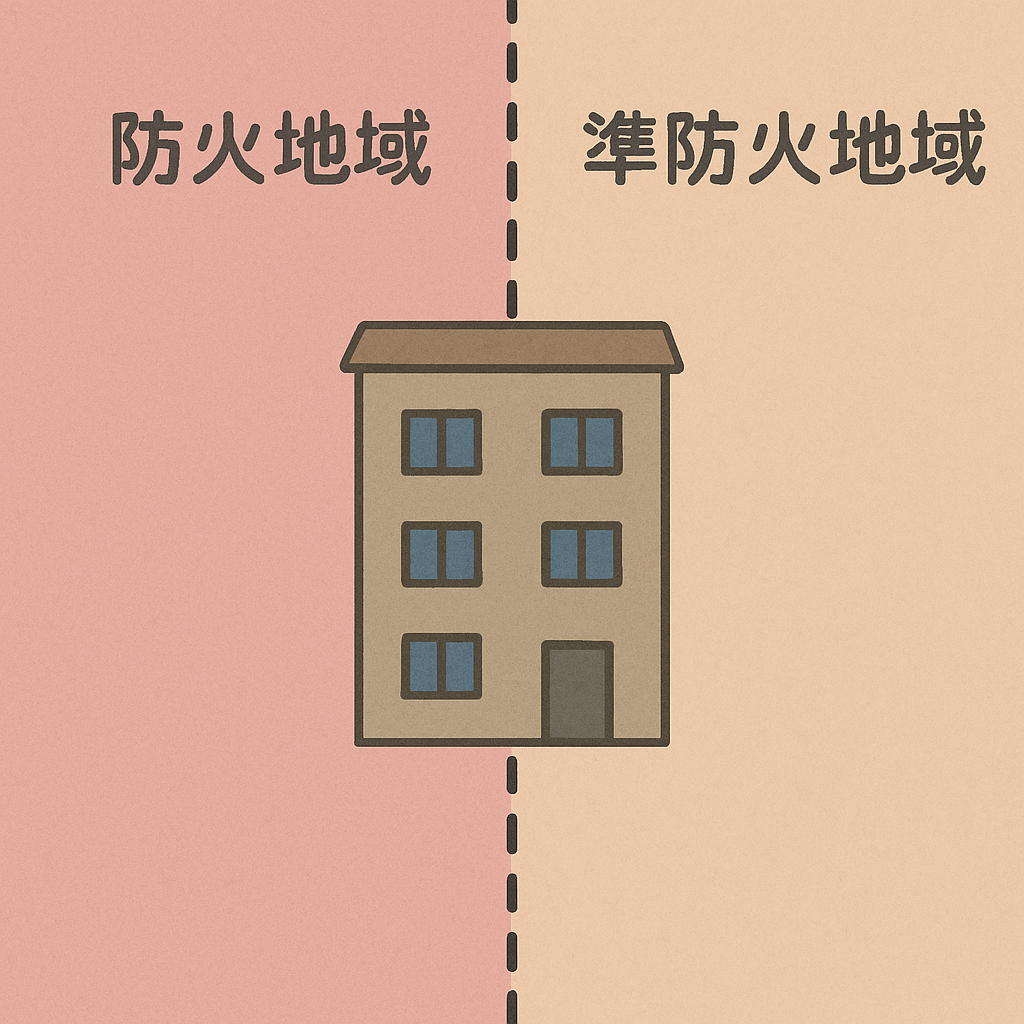

そして、上記のイラストのように、建築物が防火規制の異なる2つの区域にまたがる場合を解説していきます。

たとえ、片方の防火規制には小さな面積しかかかっていなかったとしても、規制の厳しい方が適用されます。

そのため、上記のイラストの場合ですと、建築物全体が防火地域に指定され、耐火建築物である必要があるということになります。

火災とは非常に危険なもののため、防火地域に指定されている区域に少しでもかかっているのであれば、火に強い建物を建てるべきだという考えに則っています。

他の建築基準法の規制との比較

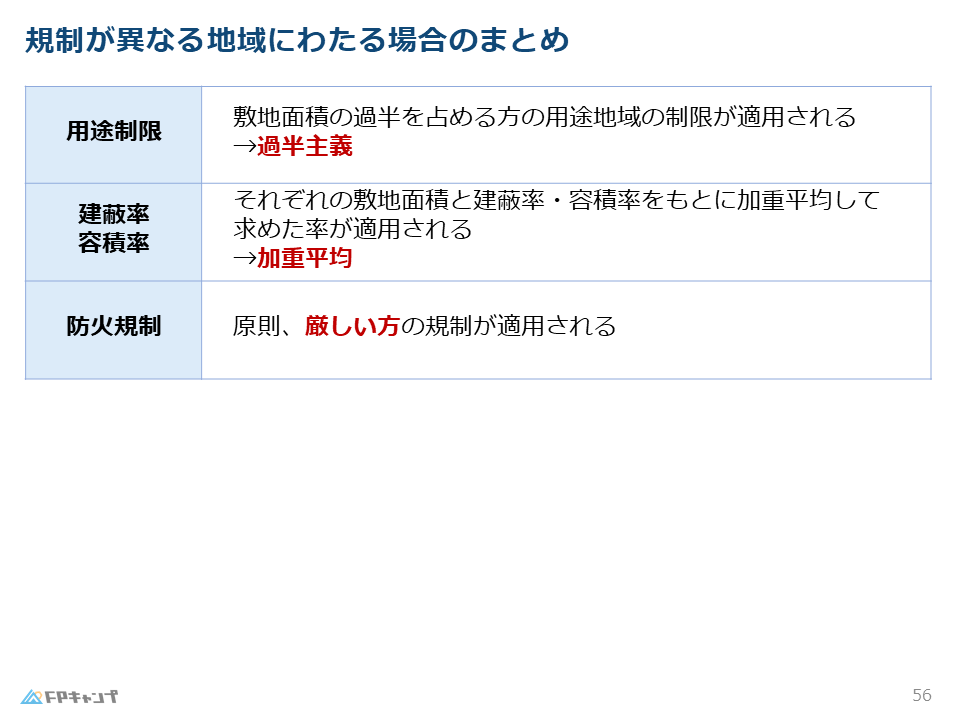

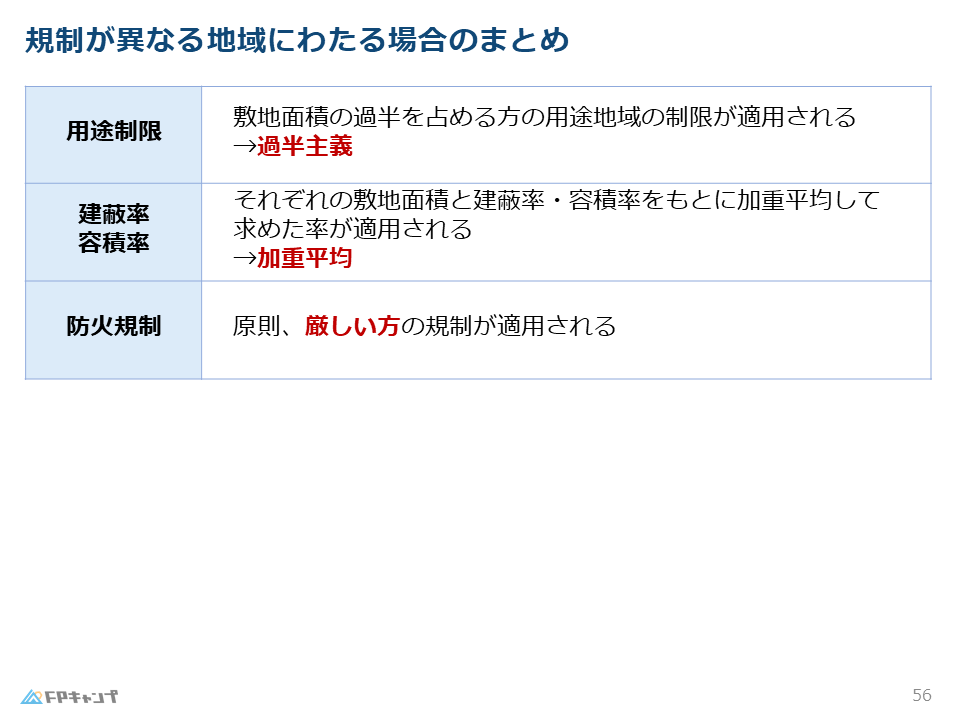

最後に、建築基準法内の、規制の異なる地域にわたる場合を、規制別に比較していきましょう。

一つ目は、用途制限です。

用途制限では敷地面積の過半を占める方の用途地域の制限が適用されます。

二つ目は、建蔽率・容積率です。

建蔽率・容積率では、それぞれの敷地面積と建蔽率・容積率をもとに加重平均して求めた率が適用されます。

つまり、規制の異なる各地域ごとに計算をし、あわせるということです。

三つ目が本記事で学習した、防火規制になります。

防火規制では、厳しい方の規制が適用されます。

建築基準法のなかでは、試験において間違えやすい範囲ですので、それぞれのポイントをおさえ、しっかりと覚えておきましょう。

それぞれを個別で覚えるのではなく、相対的に見比べ、どこが違うのかなどを意識しながら勉強することで、より定着しますよ!

力試し:実際に過去問を解いてみよう

この記事で学んだ内容を踏まえて以下の問題に挑戦してみましょう!

問題

(2023年9月試験問46 改題)(学科 FP協会)

建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規制が適用される。

解答

〇 適切。

まとめ

本記事では、建築基準法の「防火規制」について学んできました。

学科試験を中心に問われる範囲ですので、本記事で学んだことをきちんと整理しておきましょう。

特に、規制が異なる二つの区域にかかるときの適用方法が、過半ではなく厳しい方だという点はこれまでの試験に何度も出題されていますので、他の建築基準法の規制とあわせて覚えておきましょう。

知識がある程度固まってきたら、繰り返し過去問を解きながら、試験に向けて演習を積んでいきましょう。

詳しく説明していただいたので、覚えるべきポイントがよくわかりました!ありがとうございます。

理解を深めていただけて嬉しいです!試験勉強頑張ってください!

応援しています!

本記事で解説した内容は、ほんださん監修のFPキャンプ内コンテンツ「完全講義premium」を基に作成されています。

より深く、体系的に学びたい方は、以下のFPキャンプの講座をチェックしてみてください。