24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

FP2級の試験勉強は順調に進んでいますか?

不動産分野の「建蔽率・容積率」は、複雑で難しい…という方も多いかと思います。

しかし、建蔽率や容積率はただの計算問題対策だけではなく、私たちの生活を快適にするために重要な役割を果たしているという側面もあります。

この記事では、FP2級試験対策として、建蔽率・容積率について、規制の本質部分まで分かりやすく解説していきます。

建蔽率や容積率は覚えることが多いので、少し苦手意識があります…。

確かに最初は覚えることが多くて大変ですよね。しかし、ポイントを押えれば整理しやすいので、一緒に一つずつ学んでいきましょう!

本記事で解説した内容は、ほんださん監修のFPキャンプ内コンテンツ「完全講義premium」を基に作成されています。

より深く、体系的に学びたい方は、以下のFPキャンプの講座をチェックしてみてください。

建蔽率

建蔽率の基礎

建蔽率とは、敷地面積に対して建築の面積がどれくらい占めているかを示す割合です。

例えば、100㎡の土地に50㎡の建物があると、建蔽率は50%になります。

建物を建てる時には、どのくらいの大きさの家を建てられるかが建築基準法で決まっており、それを判断するために「建蔽率」が使われます。

つまり、建蔽率とは、「買った土地のうち、どれだけの面積に建物を建ててもいいか」を知るための基準です。

指定建蔽率:快適な住環境の為に

まず、建蔽率の大事なワードとして、指定建蔽率があります。

指定建蔽率とは、用途地域ごとに都市計画で建蔽率の上限を定めたものです。

つまり、自治体が、「この地域はこれくらいの建蔽率に指定しよう」と決めているということです。

一見、自分の敷地なのだから、自由に建物を建ててもいいのでは?と思われるかもしれません。

ではなぜ、指定建蔽率が定められているのでしょうか。

これには、主に防災や快適な住環境の確保のためといった理由があります。

例えば、指定建蔽率がなく、すべての家が敷地ギリギリまで建築されている木造家屋が並んでいるエリアを考えてみてください。

一ヶ所で火事が起こってしまったら全てに燃え移ってしまいますよね。

そのため、木造建築が並びそうなエリアでは、建蔽率を下げ、建築物同士の間隔を空けさせているという場合があります。

隣の家との距離が空いているのは建蔽率が関わっていたのですね。

では、快適な住環境の確保のためというのは、どのような理由があるのですか?

そうですね、例えば、隣の家との間隔が無いエリアだった場合、窓を開けたらすぐ壁があるというのは、不快感がありますよね。

このように住む上での快適さというのも、指定建蔽率を設ける理由の一つとなっています!

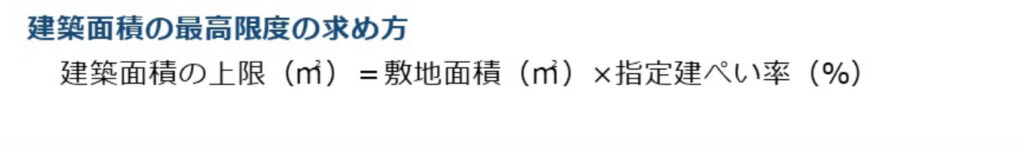

建築面積の最高限度の求め方

続いて、建築面積の最高限度の求め方を解説します。

まず、建築面積とは、土地全体の敷地面積の対し、土地に建てる建築物の面積のことを指します。

建蔽率の最高限度を求めることで、購入した土地に建てられる建物の最大規模、すなわち建築面積の上限が明確になります。

求め方の式は以下のようになります。

例えば、200㎡の敷地を買い、その敷地の指定建蔽率が60%だった場合、200㎡×60%で、120㎡が建築面積の最高限度だとわかります

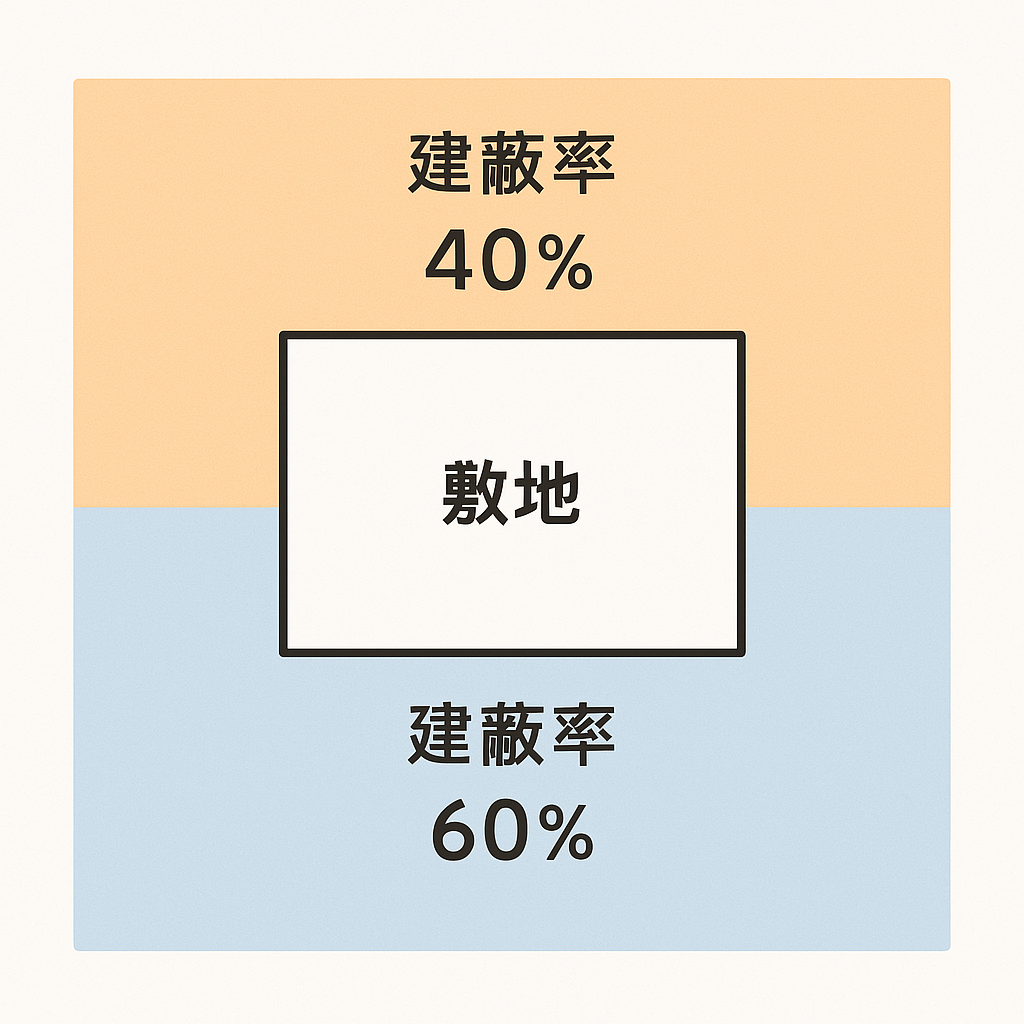

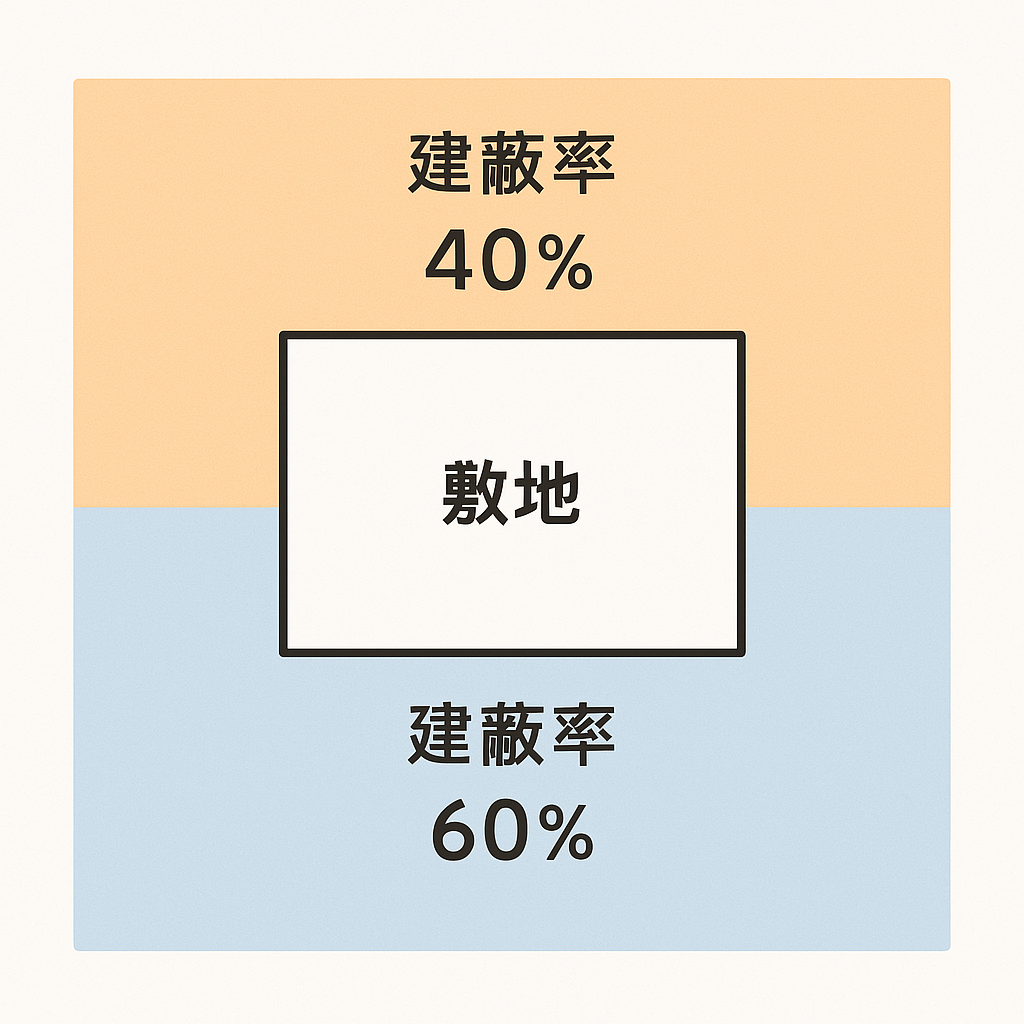

敷地が複数の地域にわたる場合

次に、上記の図のように、自分の土地が二つの異なる建蔽率に接している場合を考えてみましょう。

この場合は、それぞれのエリアごとに指定されている建蔽率をもとに「加重平均」で全体の建蔽率を求めます。

つまり、各地域の 建蔽率に、その地域が敷地全体に占める面積割合を掛け合わせて合計します。

例えば、上記の図の敷地全体が100㎡で、そのうち、50㎡が建蔽率40%の地域に、残りの50㎡が建蔽率60%の地域にまたがっているとします。

このような場合、

最大建築面積 = (50㎡ × 40%) + (50㎡ × 60%) = 20㎡ + 30㎡ = 50㎡

という計算となります。

どちらかの建蔽率を採用するのではなく、加重平均で求めるというポイントは間違えやすいので、しっかりと覚えておきましょう。

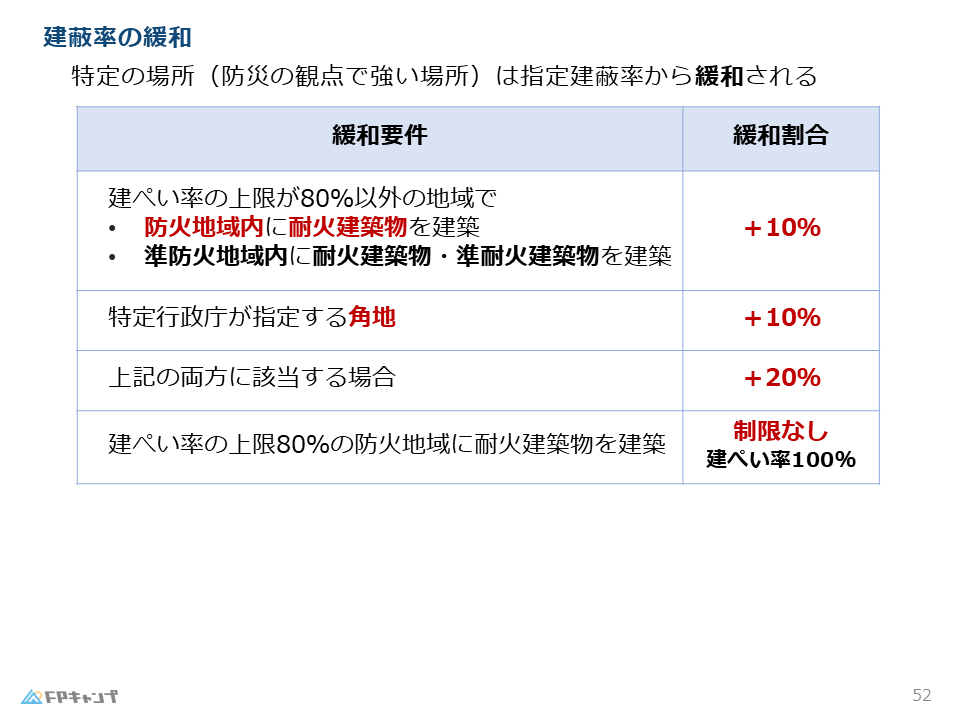

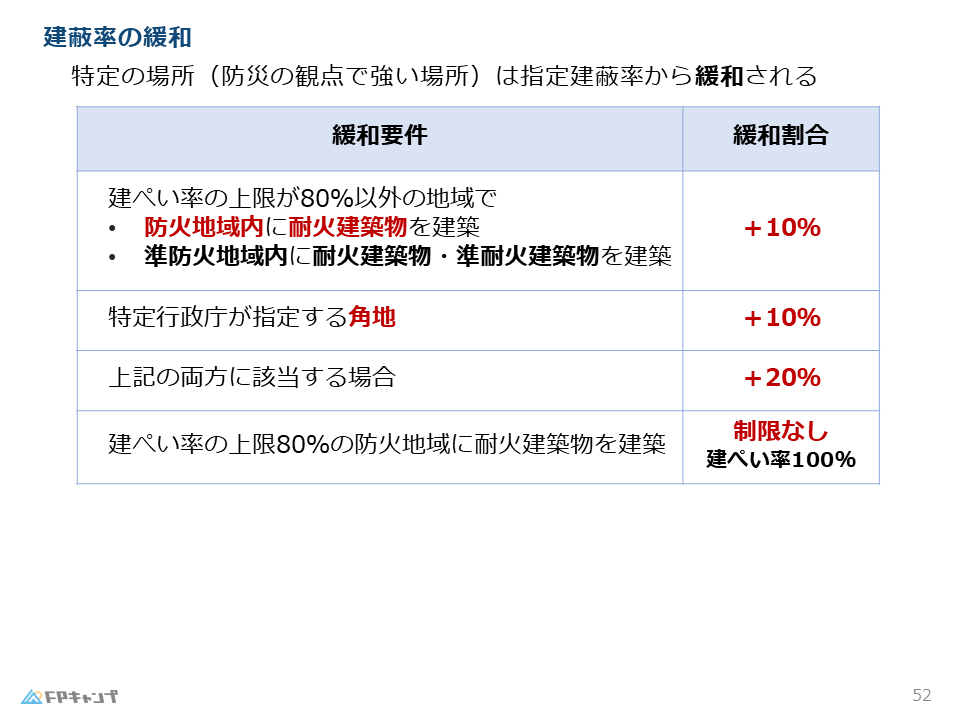

建蔽率の緩和

特定の場所に対する緩和

敷地には、指定建蔽率があり、建築面積が制限されている場合がありますが、一方で、特定の場所においては、指定建蔽率から建蔽率の上限が緩和されるケースがあります。

この緩和により、建築面積の上限が引き上げられ、より大きな建築物を建てることが可能になります。

指定建蔽率の緩和がされる特定の場所とは、一定の防災基準を満たしている地区が当てはまります。

具体的にどのようなケースがあるのか、一つずつみていきましょう。

耐火建築物の緩和

まずは、耐火建築物に対して緩和されることがあり、以下の二つのケースがあります。

① 防火地域という、火に強い建物を建てることが指定されている地域に、火に強い耐火建築物を建築した場合

② 準防火地域という、ある程度火に強い建物を建てることが指定されている地域に、耐火建築物や準耐火建築物を建築した場合

この上記の二つの場合、指定建蔽率から10%が緩和されます。

耐火建築物というのは、火事の際に延焼を遅らせることができますので、その分建蔽率の緩和がされているということになります。

角地の緩和

続いて緩和される地域として、特定行政庁が指定する角地があります。

角地というのは、交差点の角にあるような土地を指します。

角地に建築する場合は指定建蔽率から10%が緩和されます。

耐火建築物に対しての緩和率と同様ですので、あわせて覚えておきましょう。

角地が緩和される理由は、隣の建物に配慮する必要が少ないからです。

角地というのは隣の建物が一軒無い状態ですので、通常の建物よりも隣に配慮する必要が無いことから建蔽率が緩和されています。

その他の緩和

最後に耐火建築物と角地以外の場合で緩和されるケースを解説します。

一つ目は、上記の両方に該当する場合、併用することができるという点です。

併用する場合は、建蔽率から20%が緩和されます。

二つ目は、指定建蔽率が80%の地域に耐火建築物を建築した場合です。

指定建蔽率が80%というのは、商業地域などに当てはまります。

この場合は、建蔽率の制限がなくなります(建蔽率100%)。

つまり、土地ギリギリまで建築しても大丈夫ということです。

ここまで解説してきた緩和のルールも、そもそも建蔽率は防災のために指定されているという本質を覚えておけば、より理解が深まりますよ!

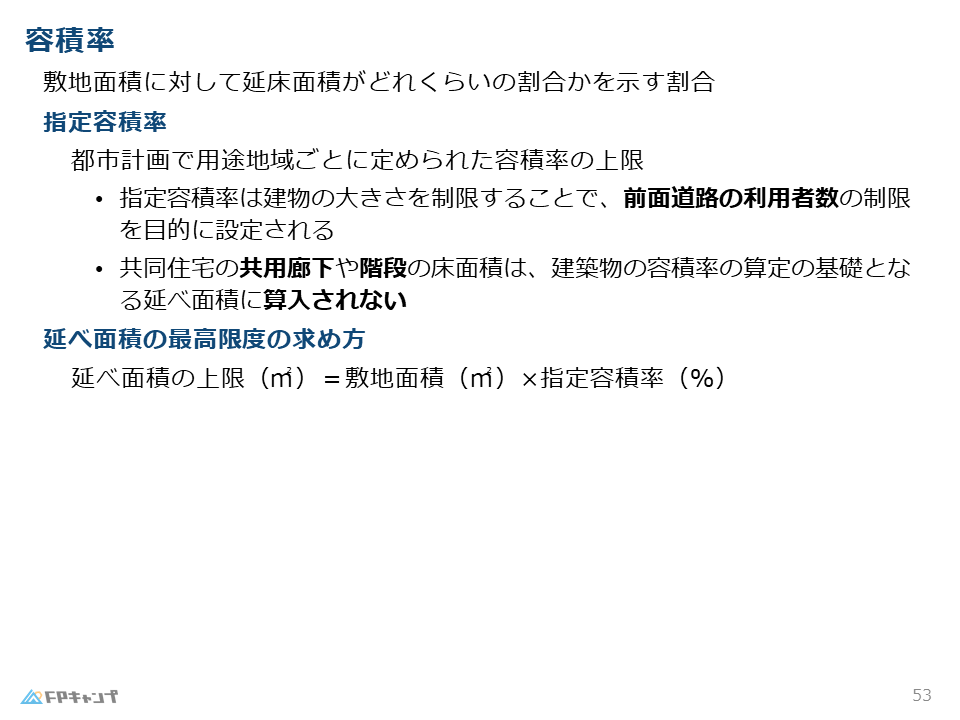

容積率

容積率の基礎

続いて、容積率について解説していきます。

容積率とは、敷地面積に対して、建物の延べ床面積(全ての階の合計の床面積)がどれほどの割合かを表しているものです。

例えば、100㎡の土地に、1階と2階でそれぞれ50㎡の建物を建てると、延べ床面積は100㎡になります。

このとき容積率は100%です。

容積率は「土地にどれくらいの大きさの建物を建てられるか」を定めており、高さのある建物を建てたいときなどに、どこまで建てられるかを判断するために用いられます。

指定容積率

容積率も建蔽率と同様に指定容積率があり、用途地域ごとに都市計画で上限が定められています。

指定容積率が定められている理由は、近隣道路の混雑や建物の高さの制限が目的です。

一つ例を考えてみましょう。

2階建ての家と、5階建ての家があります。

どちらがより多く人が住むでしょうか。

当然5階建ての家ですよね。

家に面している道路がとても狭かった場合、2階建てであれば平気かもしれませんが、5階建てであったり、タワーマンションになると、朝の時間帯など、出ていく人で大混雑してしまいますよね。

そこで、容積率を制限することで、建物の大きさを制限でき、そのエリアの混雑具合や人のいる量を調整することができるというわけです。

延べ面積の最高限度の求め方

続いて、延べ面積の最高限度の求め方を解説します。

延べ面積の最高限度を求めることで、土地を買った人が、どれくらいの大きさの建物を建てても良いかというのがわかります。

求め方の式は以下のようになります。

例えば、200㎡の敷地を買い、その敷地の容積率が200%だった場合、200㎡×200%で、400㎡が建築面積の最高限度だとわかります。

他に延べ面積を求める際に注意するべきポイントはありますか?

そうですね。容積率だけでなく、建蔽率の計算にも共通することですが、公式の「敷地面積」にはセットバック部分は含まれないという点に注意しておきましょう。こちらは、不動産分野の「道路に関する制限」で解説していますので、あわせて復習しておきましょう!

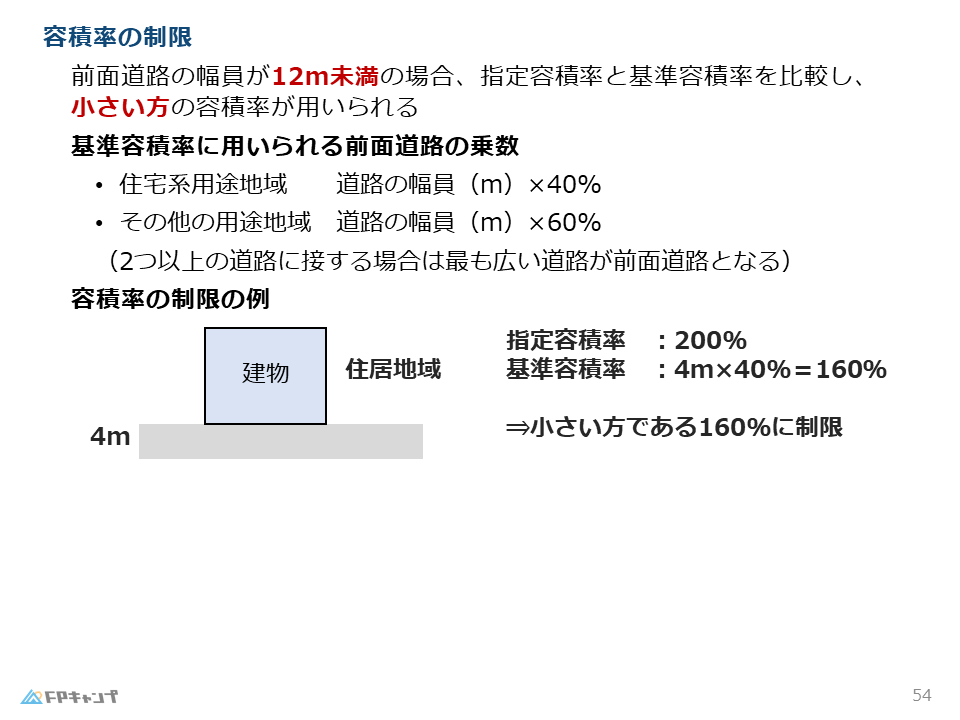

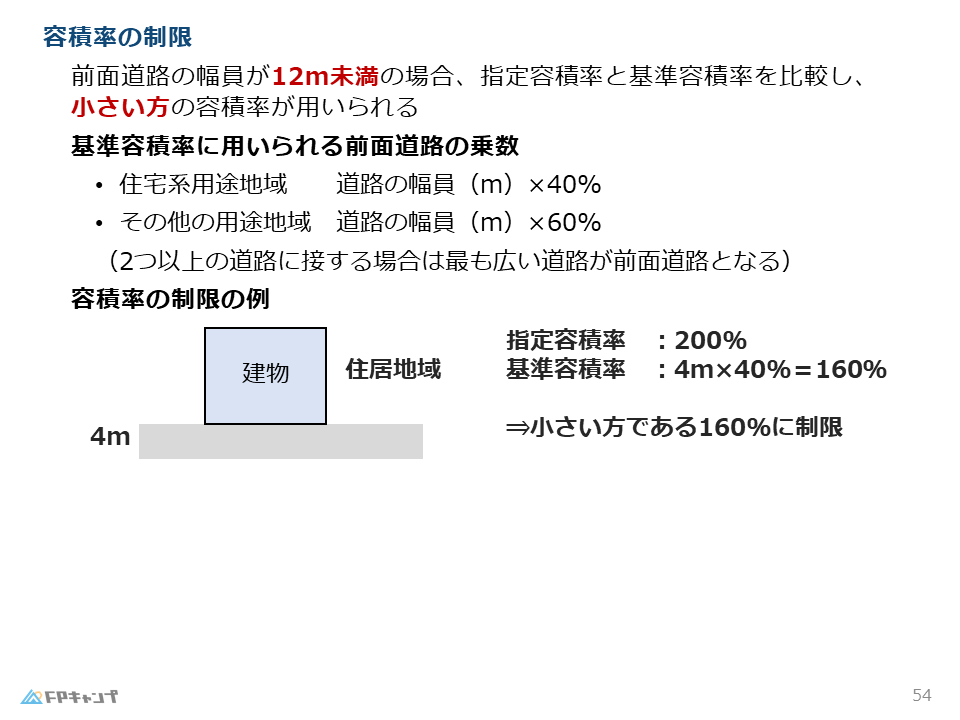

容積率の制限

制限がされる場合

この項では、容積率の制限について学んでいきます。

容積率の制限とは、建物の前面道路の幅員が12m未満であり、前面の道路の混雑が予想される場合にかかるものです。

指定容積率は用途地域ごとに地域一帯で定められるものですが、場所によっては地域の中でも、とても狭い道路にしか接していない土地もあるかもしれません。

そういった狭い道路の場合には、混雑を避けるためにより厳しい容積率が定められることがあります。

また、敷地が2つ以上の道路に接する場合は最も広い道路が前面道路になります。

前面道路の乗数

では、容積率の制限はどのように求められるのでしょうか。

制限後の容積率は前面道路の乗数、つまり掛け算をすることで計算することができます。

この乗数は、住宅系用途地域の場合、道路の幅員×40%、その他の用途地域の場合、前面道路に60%と定まっています。

この乗数をかけた後、地域の指定容積率と比較をし、より小さい方の容積率が用いられます。

力試し:実際に過去問を解いてみよう

この記事で学んだ内容を踏まえて以下の問題に挑戦してみましょう!

問題

(2018年5月試験問46・2022年1月試験問46 改題) (学科 FP協会)

(ア)建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の建蔽率および容積率は、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の規制が適用される。

(イ)防火地域内に耐火建築物を建築することにより、建蔽率の制限については緩和措置の適用を受けることができるが、容積率の制限については緩和措置の適用を受けることができない。

解答

(ア)× 不適切。

(イ)⚪︎適切

この問題のように、建蔽率と容積率の内容をひっかけさせる問題もありますので、それぞれの規定をしっかりと覚えておきましょう。

まとめ

ここまで建蔽率と容積率について学んでいきましたが、いかがだったでしょうか。

単に数字や規制内容を暗記するのではなく、規制や仕組み本来の目的なども学ぶことでより一層理解が深まります。

また、本記事の過去問に挑戦の項では、FP協会の学科試験問題を扱いましたが、建蔽率・容積率の分野は、実技試験においても最頻出分野ですので、繰り返し過去問演習を積み、試験対策も頑張ってください。

詳しく説明していただいたので、覚えるべきポイントがよくわかりました!ありがとうございます。

理解を深めていただけて嬉しいです!試験に向けて頑張ってください!

応援しています!

本記事で解説した内容は、ほんださん監修のFPキャンプ内コンテンツ「完全講義premium」を基に作成されています。

より深く、体系的に学びたい方は、以下のFPキャンプの講座をチェックしてみてください。