24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

FP2級の試験勉強、頑張っていますか?

都市計画法の「用途地域」って、なんだか複雑で覚えにくい…と感じていませんか?

実は、用途地域は私たちの生活に密接に関係していて、理解していくととても面白い分野なんです。

この記事では、FP2級試験対策として、用途地域について図表を使いながら、わかりやすく解説していきます。

市街化区域、市街化調整区域との関係や、建築基準法との違いなど、重要なポイントをしっかり押さえて、合格を目指しましょう!

用途地域って、13種類もあるし、それぞれの特徴も覚えなくちゃいけないんですよね…?正直、ちょっと混乱しています。

大丈夫ですよ!一見複雑に見えますが、一つずつ丁寧に見ていけば理解できます。この講義で一緒に学んでいきましょう!暗記だけでなく、なぜそのルールがあるのかを理解することが重要です。

都市計画法における用途地域の基本

用途地域とは? 建物の利用目的を制限!

用途地域とは、都市計画法に基づいて、都市の健全な発展と良好な環境の形成を目的として、土地の利用方法を定めるものです。

簡単に言うと、建物の使い方を地域ごとに決めたルールのことですね。

例えば、住宅地には住宅、商業地にはお店、工業地には工場といったように、建物の用途を制限することで、住みやすい街づくりを実現しています。

なぜ用途地域が必要? 住宅地へのパチンコ店建設を防ぐ例

静かな住宅街に、突然パチンコ店が建ったらどうでしょうか?

騒音や交通量が増えて、住環境が悪化してしまうかもしれませんよね。

用途地域は、このような事態を防ぐために設けられています。

住宅地にパチンコ店のような娯楽施設を建てることを制限することで、良好な住環境を保つことができるのです。

なるほど、用途地域のおかげで、安心して暮らせるんですね!

そうです!用途地域は、快適な都市生活を送る上で、とても重要な役割を果たしているんですよ。

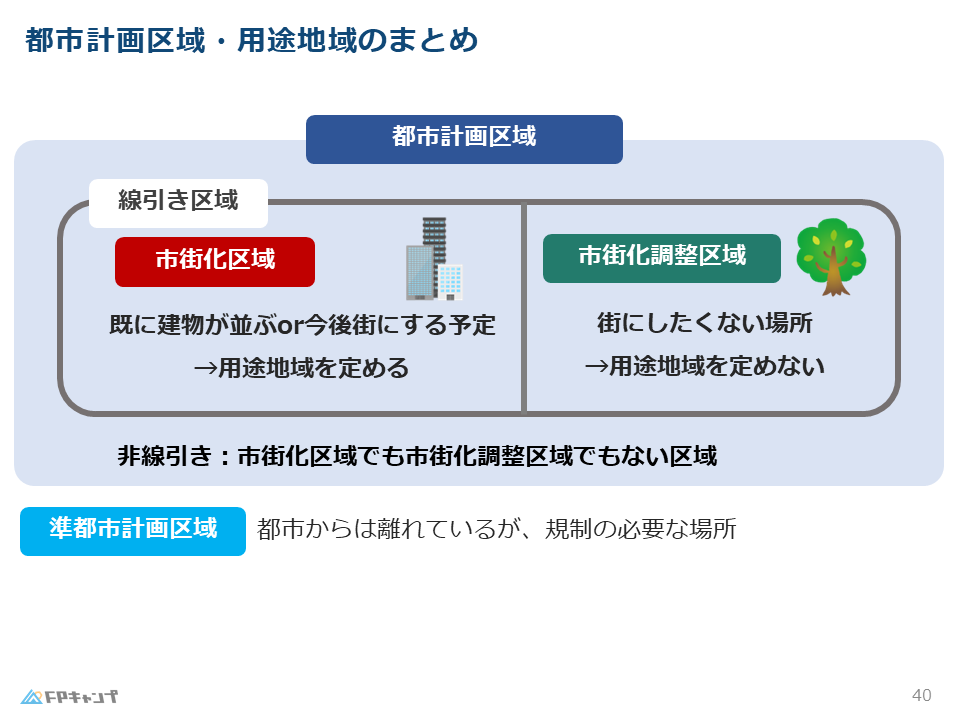

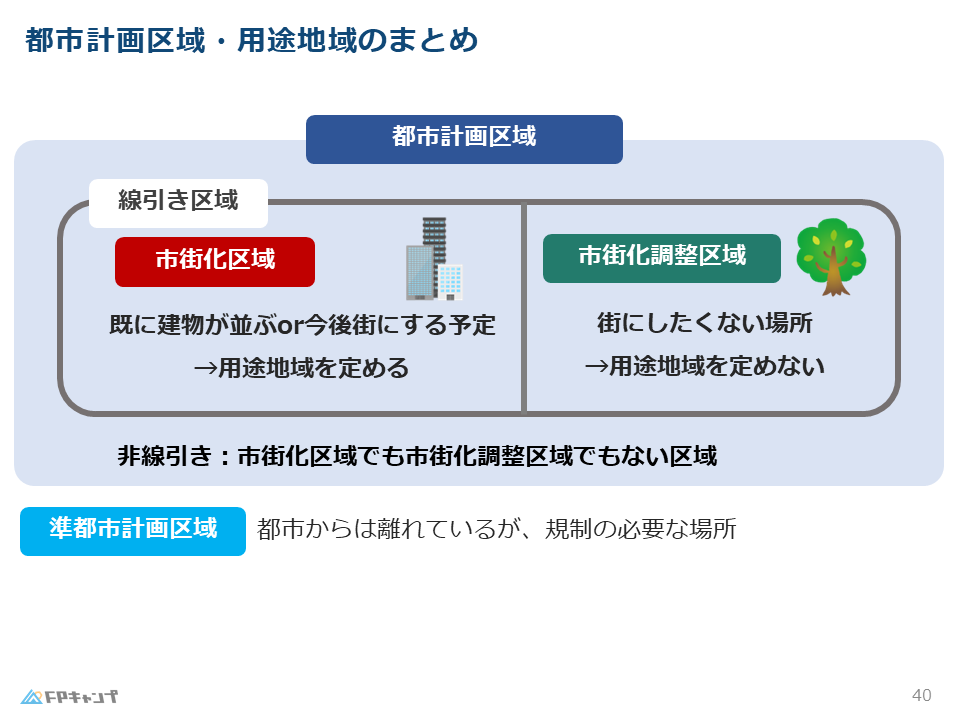

市街化区域と市街化調整区域の違い

市街化区域:用途地域指定の対象エリア

市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域、もしくは今後市街化を図っていく区域のことです。

つまり、積極的に建物を建てて良いエリアです。

この区域では、無秩序な開発を防ぎ、計画的な街づくりを進めるために、必ず用途地域が指定されます。

市街化調整区域:原則として開発が制限されたエリア

一方、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。

原則として建物の新築や増築が制限されています。

そのため、用途地域は定められません。

建物を建てることを制限している場所に、建物の使い方のルールを定める必要はないですよね。

市街化区域と市街化調整区域の違い、よくわかりました!用途地域は市街化区域だけに設定されるんですね。

その理解でバッチリです!市街化調整区域では、開発が制限されているため用途地域は定められない、ということを覚えておきましょう。

用途地域の種類と特徴

13種類の用途地域

用途地域は全部で13種類あります。

FP2級の試験では、この種類の数も問われることがあるので、しっかり覚えておきましょう。

11種類や12種類といったひっかけ問題に注意してくださいね。

住居系用途地域:快適な住環境を守るためのルール

住居系用途地域は、文字通り住宅を建てて、良好な住環境を守るための地域です。

静かで落ち着いた暮らしを送りたい人が多く住む地域に指定されます。

低層住宅の建設が中心で、高い建物や騒音の出る施設は制限されます。

商業系用途地域:利便性の高い街づくり

商業系用途地域は、商業活動が盛んな地域です。

オフィスビルや商店、飲食店などが集まり、利便性が高いのが特徴です。

人通りが多く、賑やかな雰囲気の地域です。

商業活動の活性化を促進するために、建物の高さ制限が緩和されている場合もあります。

工業系用途地域:工業活動を円滑に進めるための地域指定

工業系用途地域は、工場や倉庫などの工業施設が集まる地域です。

工業活動を円滑に進めるために、騒音や振動、大気汚染などの規制が緩和されています。

住宅地からは離れた場所に指定されることが多いです。

FP2級対策:用途地域の種類を覚える重要性

FP2級の試験では、それぞれの用途地域の特徴や、どの用途の建物が建てられるのかといった点が問われます。

13種類の用途地域名を覚えるだけでなく、それぞれの特徴を理解しておくことが重要です。

例えば、第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域の違いなど、細かい部分までしっかり確認しておきましょう。

13種類の用途地域、それぞれに特徴があるんですね。名前だけじゃなくて、どんな建物が建てられるかまで覚えなくちゃいけないとなると、大変そうですね…

そうですね、覚えることは多いですが、一つずつ整理して理解していけば大丈夫です!後ほど、建築基準法の用途制限についても学ぶので、そこでさらに理解が深まりますよ。

用途地域と防火地域の違い

建築基準法における防火地域:火災を防ぐための規定

防火地域は、建築基準法に基づいて定められる地域で、火災の延焼を防ぐために、建物の構造や材料について厳しい規制が設けられています。

耐火建築物の建設が義務付けられるなど、火災対策に重点が置かれています。

用途地域は都市計画法、防火地域は建築基準法

用途地域と防火地域は、それぞれ都市計画法と建築基準法という異なる法律に基づいて定められています。

用途地域は建物の用途を制限するのに対し、防火地域は建物の耐火性を規定するものです。

両者は目的が異なるため、用途地域が設定されていても、防火地域が定められていない場合もあります。

試験では、この違いを理解しているかが問われるので、注意しましょう。

用途地域と防火地域、名前が似ているので混同しそうになりました… 用途地域は都市計画法、防火地域は建築基準法なんですね!

その通りです!それぞれの法律に基づいて定められていることをしっかり覚えておきましょう。試験では、この2つを混同させるような問題が出題される可能性もあるので、注意してくださいね。

用途地域と建築基準法の関係

建築基準法の用途制限:建物の具体的な利用方法

都市計画法で用途地域が定められると、その地域では建築基準法の用途制限に従って、建物の具体的な利用方法が制限されます。

例えば、商業地域に住宅を建てることはできますが、風俗営業を行うことはできません。

用途地域と建築基準法の用途制限は、それぞれ役割分担しながら、都市の秩序と安全を守っているのです。

FP2級合格への道:都市計画法と建築基準法の連携を理解する

FP2級の試験では、都市計画法と建築基準法の連携について理解しているかが問われます。

用途地域と建築基準法の用途制限は、それぞれどのような役割を担っているのか、具体例を挙げて説明できるようにしておきましょう。

例えば、住宅地域に工場を建てることができない理由などを、法律に基づいて説明できるようになると、合格にグッと近づきます。

都市計画法と建築基準法の連携、複雑ですが、重要なポイントですね!しっかり復習しておきます。

素晴らしいですね!理解を深めるために、過去問を解いてみるのもおすすめです。頑張ってください!

まとめ:都市計画区域と用途地域を理解する

都市計画区域、市街化区域、市街化調整区域、用途地域の関係性

都市計画区域は、都市計画法が適用される区域です。

その中で、市街化区域は積極的に開発を進める区域、市街化調整区域は開発を抑制する区域です。

市街化区域には必ず用途地域が定められ、建物の用途が制限されます。

これらの関係性を理解することは、FP2級試験だけでなく、不動産取引や街づくりを考える上でも非常に重要です。

| 区域 | 開発 | 用途地域 |

|---|---|---|

| 都市計画区域 | 都市計画の対象 | 市街化区域には設定 |

| 市街化区域 | 積極的に開発 | 設定される |

| 市街化調整区域 | 開発抑制 | 設定されない |

FP2級試験対策:用途地域に関する重要ポイント

FP2級試験対策としては、用途地域の種類(13種類)、市街化区域と市街化調整区域の違い、建築基準法との関係をしっかり理解しておきましょう。

また、それぞれの用途地域の特徴や、どのような建物が建てられるのかといった具体的な例も押さえておくことが重要です。

過去問を解きながら、知識を定着させていきましょう。

図表で整理していただいたので、全体像がよくわかりました!ありがとうございます!

理解を深めていただけて嬉しいです!試験に向けて、頑張ってください!応援しています!