24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

不動産投資を始めたいけれど、土地の価格って一体どうやって決まるの?公示価格、基準地価、路線価…色々な種類があって、何が何だか分からない!そんな風に悩んでいませんか?実は、土地の価格には様々な種類があり、それぞれ目的や算出方法が異なります。

この講座では、FP試験対策としても重要な土地の価格について、実勢価格との違いから、それぞれの価格の役割、そして不動産投資の分析における活用方法まで、分かりやすく解説していきます。

FP2級の試験勉強中なのですが、土地の価格に関する項目が複雑でなかなか理解が進みません。特に、公示価格や路線価など、それぞれの違いがよく分からなくて困っています。何か良い勉強方法はありませんか?

土地の価格については、それぞれの価格の目的と算出方法を理解することが重要です。この講座で丁寧に解説していきますので、一緒に学んでいきましょう!試験合格に向けて、しっかりサポートさせていただきます。

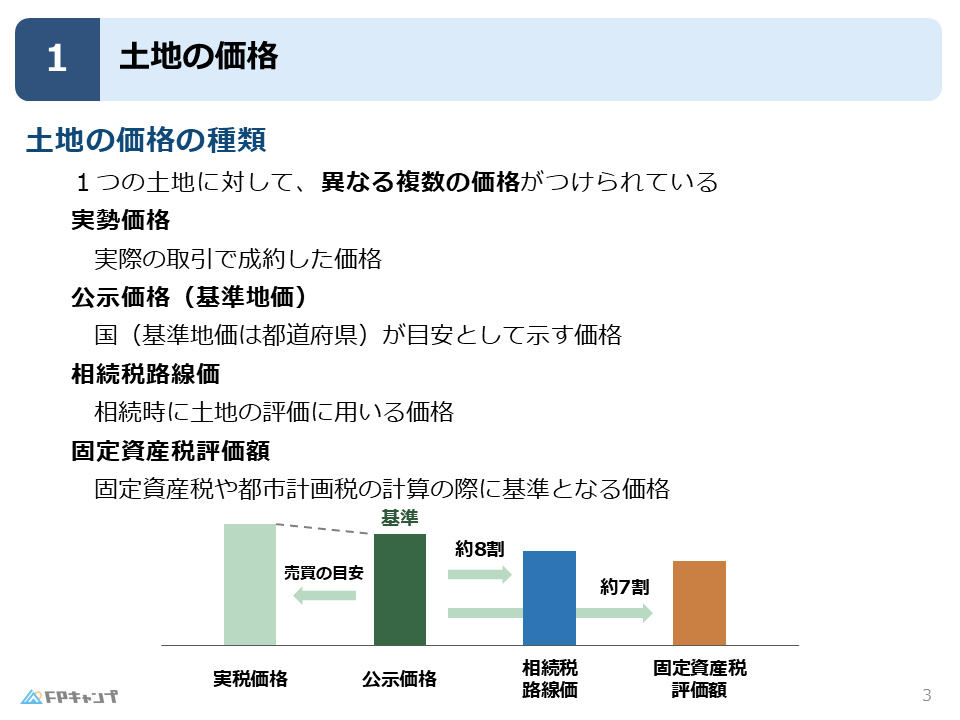

土地の価格の種類と実勢価格との違い

まず、実勢価格とは、実際に取引されている価格のことです。

例えば、皆さんがマンションや一戸建てを購入しようと情報検索サイトで見ている価格は、この実勢価格に該当します。

しかし、FP試験で問われるのは、実勢価格以外の4つの価格です。

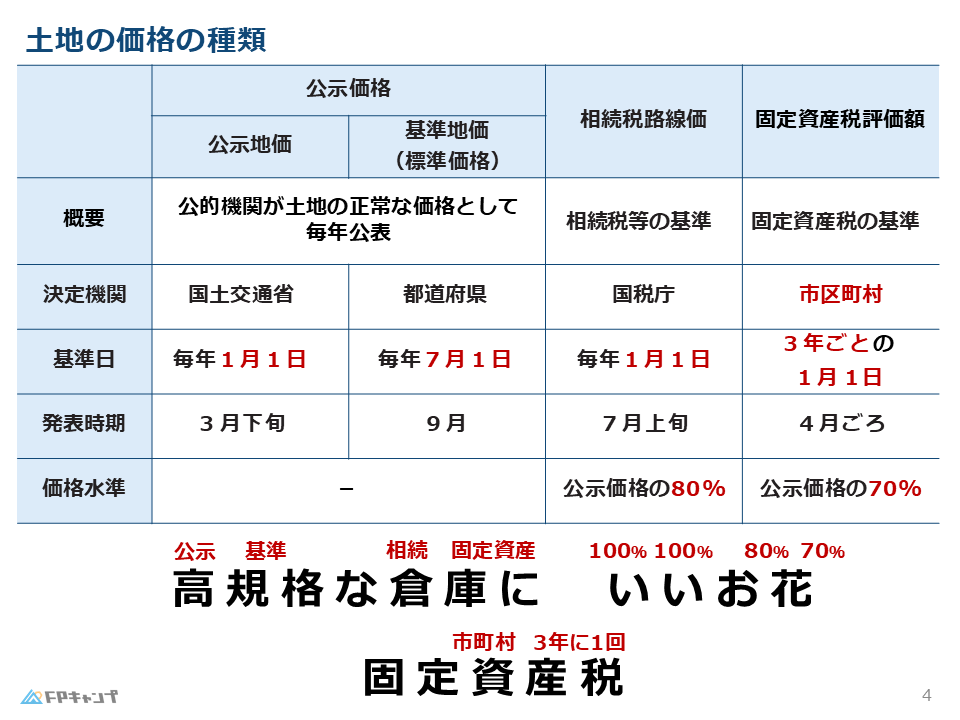

それらは、公示価格、基準値標準価格、相続税評価額、固定資産税評価額の4つです。

これらの価格が存在する理由は、実勢価格だけでは土地の適正な価格を判断することが難しいためです。

様々な目的のために、異なる評価方法で算出された価格が用いられています。

実勢価格以外の価格がある理由がよく分かりました!

そうです!それぞれの価格の役割を理解することが重要です。次に、それぞれの価格について詳しく見ていきましょう。

公示価格:国が示す土地の価格目安

公示価格とは、国土交通省が毎年公表する土地の価格の目安です。

取引の際の基準となる価格がないと、適正な価格を判断するのが難しいですよね。

そこで、国が土地の価格の目安を示してくれるのです。

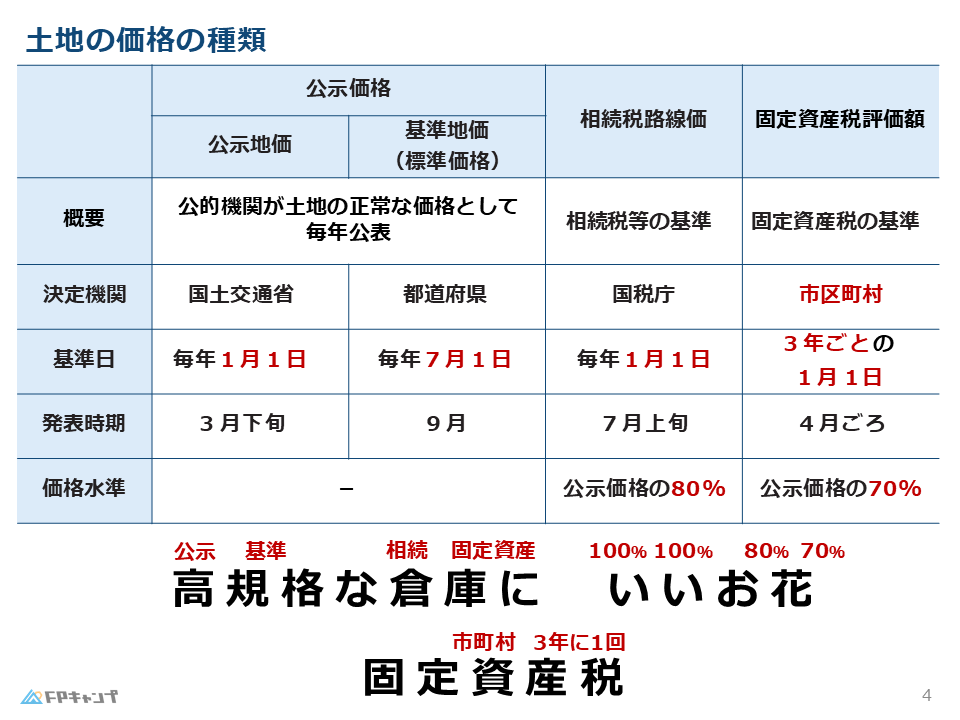

公示価格は、公示地価と基準地価(標準価格)の2種類があります。

公示地価は、国土交通省が毎年1月1日時点の価格を調査し、全国の代表的な地点の価格を公表するものです。

一方、基準地価は、都道府県が公示地価を補完するために、より細かい地点の価格を調査し、7月1日時点の価格を公表します。

都道府県が公示地価を補完するとは、国が調査していない地域の地価を都道府県が調査して公表することで、より詳細な地価情報を得られるようにすることを意味します。

このように、公示地価と基準地価は、発表主体、調査時点、対象地域が異なります。

公示地価と基準地価の違いが、発表時期や対象地域も違うということがよく分かりました!

素晴らしいですね!まさにその点が重要です。次は、相続税路線価について見ていきましょう。

相続税路線価:相続税計算に用いる土地の評価額

相続税路線価は、その名の通り相続税の計算に用いる土地の評価額です。

相続が発生した際に、被相続人が所有していた土地の評価額を算出するために使用されます。

この路線価は、国税庁が公示価格の80%を目安に決定し、1月1日時点の価格を基準としています。

つまり、実勢価格や公示価格よりも低い価格で評価されることになります。

相続税路線価は、公示価格よりも低い価格で評価されるんですね。なぜでしょうか?

相続税の負担を軽減するためという側面があります。では、続いて固定資産税評価額について見ていきましょう。

固定資産税評価額:固定資産税算出の基準となる価格

固定資産税評価額は、固定資産税の算出に用いられる土地の評価額です。

市区町村が公示価格の70%を目安に決定し、3年に1度評価替えを行います。

毎年評価替えを行わない理由は、市区町村の業務負担を軽減するためです。

固定資産税は、地方税であるため、市区町村が評価額を決定し、徴収を行います。

固定資産税評価額は3年に1度しか変わらないんですね!

その通りです。評価替えの頻度も重要なポイントです。最後に、価格水準についてまとめてみましょう。

価格水準とパーセント:各価格の関連性

各価格のパーセントを理解することは、不動産投資の分析を行う上で非常に重要です。

公示価格を100%とした場合、相続税路線価は80%、固定資産税評価額は70%となります。

この割合を覚えておくために、「高貴な倉庫やな」という語呂合わせを利用すると便利です。

「高貴な」の「高」は公示価格、「貴」は基準地価、「倉庫」の「倉」は相続税路線価、「庫」は固定資産税評価額、「やな」の「や」は80、「な」は70をそれぞれ表しています。

| 価格の種類 | 発表主体 | 基準日 | 公示価格に対する割合 |

|---|---|---|---|

| 公示地価 | 国土交通省 | 1月1日 | 100% |

| 基準地価 | 都道府県 | 7月1日 | 100% |

| 相続税路線価 | 国税庁 | 1月1日 | 80% |

| 固定資産税評価額 | 市区町村 | 3年ごとの1月1日 | 70% |

「高貴な倉庫やな」で覚えられるんですね!これは便利です!

語呂合わせを活用することで、効率的に学習を進めることができます。この表も参考にしながら、それぞれの価格の特徴をしっかり押さえましょう。

不動産投資の分析における土地価格の活用

不動産投資を行う際には、土地の価格情報を適切に分析することが重要です。

公示価格や基準地価は、市場における土地の価格水準を把握するために役立ちます。

また、相続税路線価や固定資産税評価額は、将来的な税負担を予測する際に活用できます。

それぞれの価格の特性を理解し、目的に応じて適切な価格情報を活用することで、より精度の高い不動産投資分析が可能となります。

例えば、不動産投資の収益性を評価する際には、公示価格や基準地価を参考に物件価格の妥当性を判断します。

また、相続税対策として不動産投資を検討する際には、相続税路線価を考慮に入れて将来的な相続税負担をシミュレーションすることが大切です。

不動産投資の分析にも土地の価格が活用できるんですね!

はい、土地の価格は不動産投資において非常に重要な要素です。しっかりと理解しておきましょう!

まとめ:土地の価格の種類とそれぞれの役割

今回の講座では、土地の価格について、実勢価格との違いから、公示価格、基準地価、相続税路線価、固定資産税評価額それぞれの役割、そして不動産投資の分析における活用方法まで解説しました。

FP試験対策として重要なポイントですので、それぞれの価格の目的、算出方法、発表主体、基準日をしっかり押さえておきましょう。

「高貴な倉庫やな」の語呂合わせも活用しながら、効率的に学習を進めてください。

これらの知識は、FP試験だけでなく、実生活における不動産取引や不動産投資にも役立ちますので、しっかりと理解しておきましょう。

土地の価格について、全体像がつかめました!試験に臨む自信がつきました!

素晴らしいです!自信を持って試験に臨んでください!応援しています!