24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

不動産取引って、なんだか難しくて不安ですよね。

特に借地借家法なんて、名前を聞いただけで「難しそう…」と感じてしまう方も多いのではないでしょうか?でも、安心してください!実は借地借家法は、私たち借主を守るための法律なんです。

この記事では、FP2級試験にも役立つ借地借家法の基礎知識を、わかりやすく解説していきます。

FP試験の勉強をしているのですが、借地借家法がよくわからなくて困っています。具体例などを使って、わかりやすく教えていただけると嬉しいです。

お気持ちよくわかります!借地借家法は、確かに専門用語も多く、複雑に感じるかもしれません。でも、基本的な考え方を理解すれば、決して難しい法律ではありません。一緒に頑張りましょう!

借地借家法とは?FP2級試験対策にも必須な基礎知識

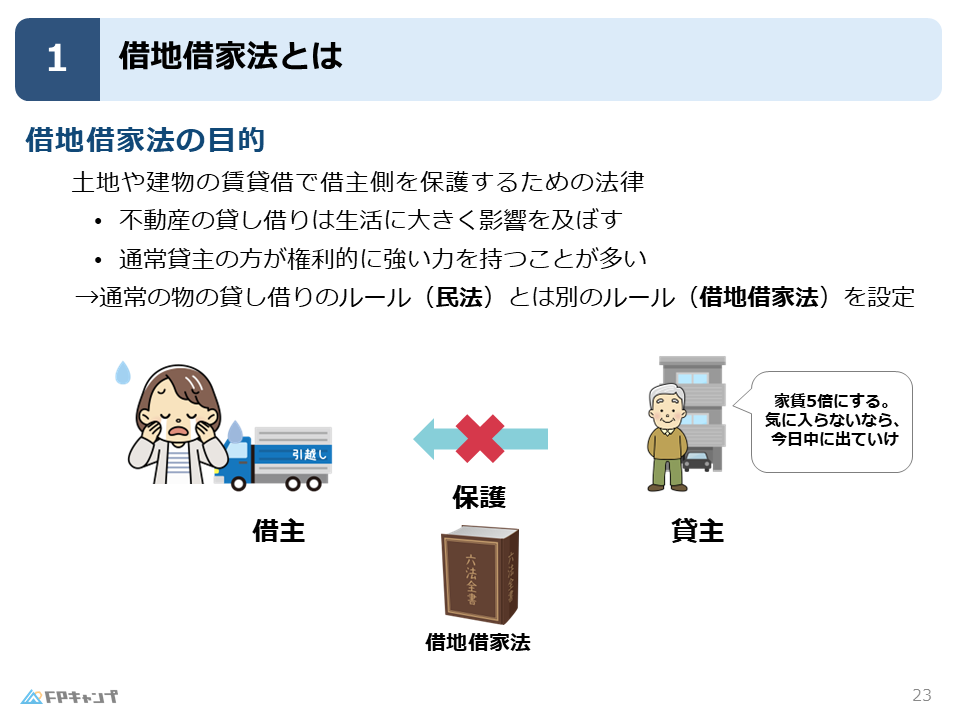

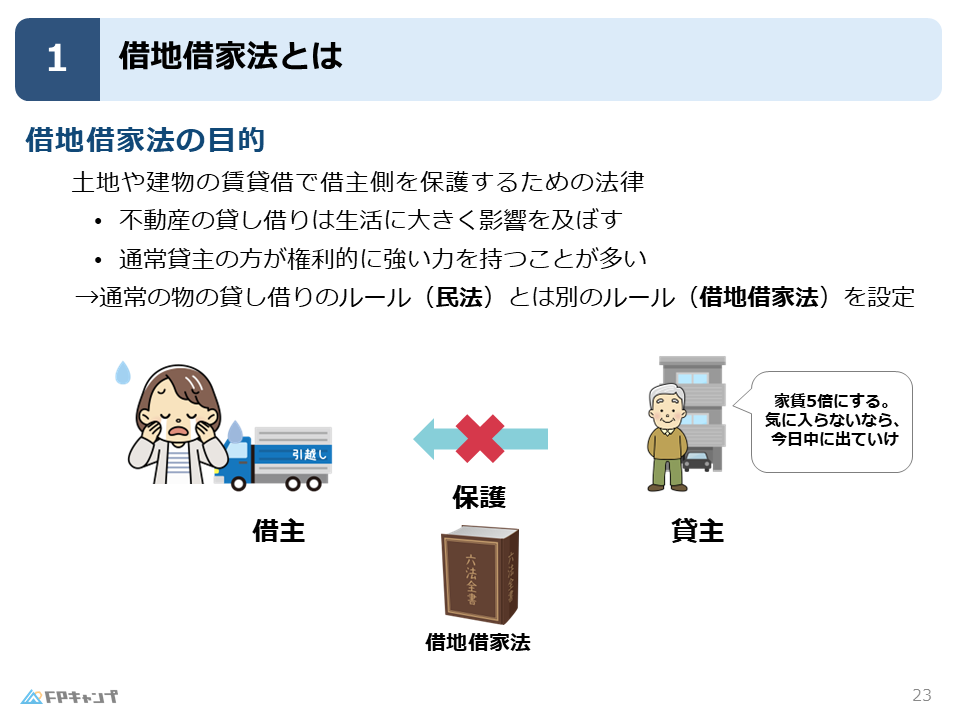

借地借家法の目的:借主保護の重要性

借地借家法は、文字通り土地や家を貸し借りするときのルールを定めた法律です。

簡単に言うと、借主、つまり借りる側を守るための法律なんです。

日常生活で使うペンや少額のお金を貸し借りするのと違って、不動産、特に住宅は私たちの生活に大きな影響を与えます。

もし、大家さんが急に「明日から家賃5倍!」なんて言ってきたら、困りますよね?そんな理不尽な要求から私たちを守るために、借地借家法があるんです。

なぜ不動産賃貸借に特別な法律が必要なのか?

普通の物の貸し借りは民法で定められていますが、不動産の貸し借りは借地借家法という特別な法律で定められています。

これは、不動産が私たちの生活に密接に関わっているため、より強い保護が必要だからです。

例えば、住む家を失うことは、生活の基盤を失うことと同じです。

そのため、借地借家法は、借主が安心して暮らせるよう、様々なルールを設けているのです。

アパートの大家さんが急に「明日出ていけ!」と言っても、簡単には出ていけないように、借主を保護しているのです。

借地借家法は、借主を守るための法律なんですね!少し安心しました。

そうです!安心して生活できるよう、借主の権利を守るのが借地借家法の目的です。しっかり理解しておきましょう!

借地権:土地を借りる権利のすべて

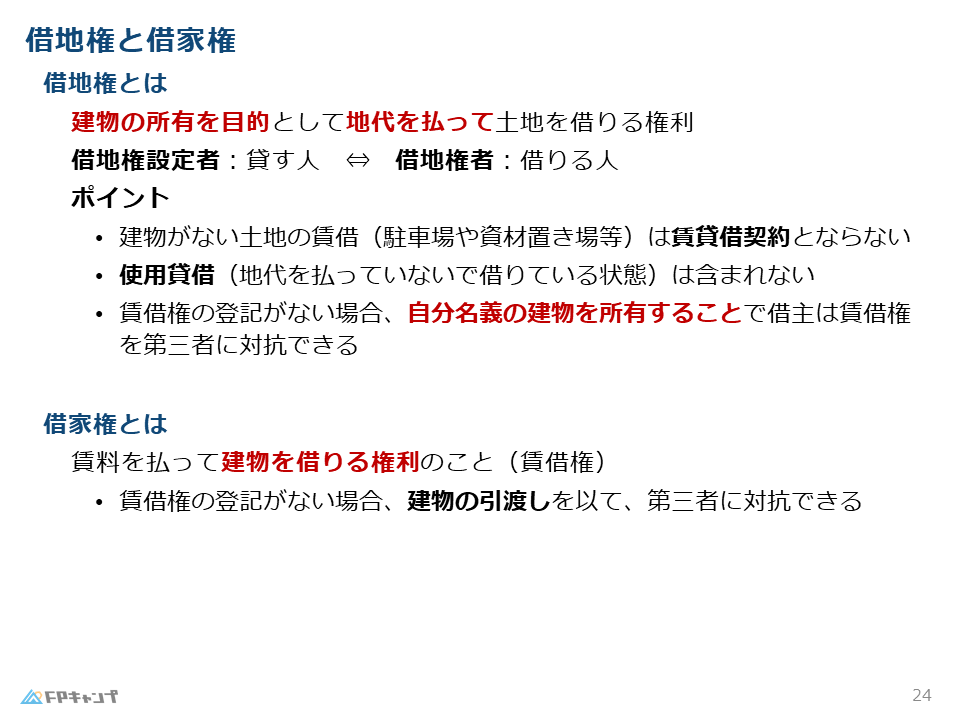

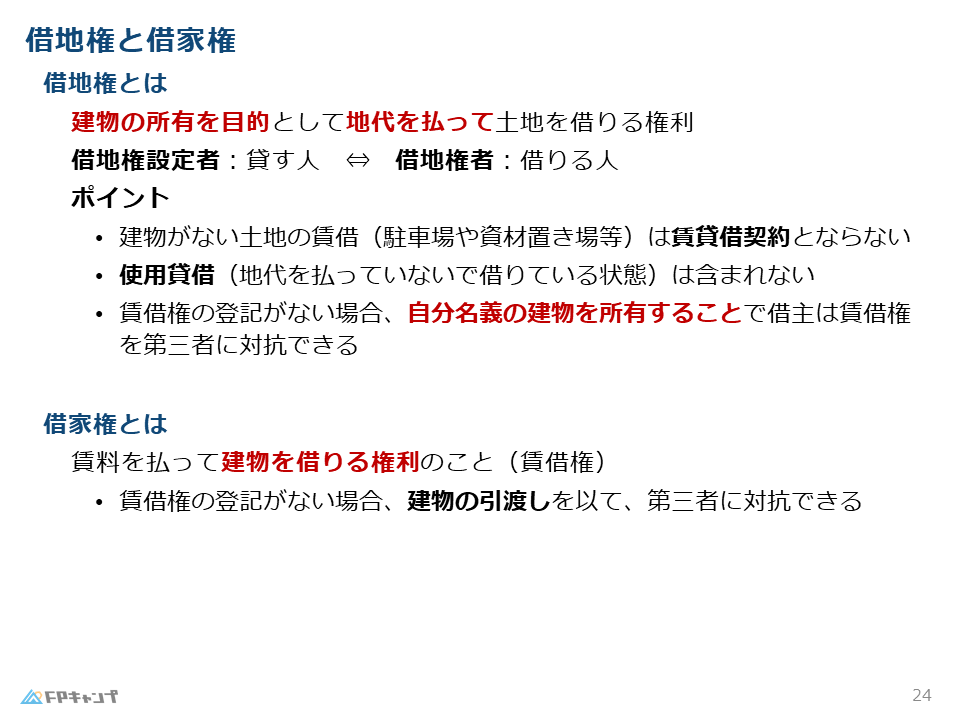

借地権の定義:建物の所有を目的とした土地賃貸借

借地権とは、単に土地を借りていることではありません。

借地借家法における借地権とは、「建物の所有を目的として、地代を払って土地を借りる権利」のことです。

つまり、上に建物を建てて住むため、あるいはオフィスなどとして使うために土地を借りる場合に、借地権が発生するのです。

借地権の成立条件:地代支払と建物所有の必須性

借地権が成立するためには、地代(土地の賃料)を支払うことと、建物の所有を目的とすることが必要です。

駐車場や資材置き場のように、建物がない場合は借地権は成立しません。

また、無償で土地を借りている場合(使用貸借)も、借地権は発生しませんので、借地借家法の保護を受けることはできません。

駐車場や資材置き場は借地権になる?ならない?

先ほども説明しましたが、駐車場や資材置き場のように建物がない場合は、借地借家法における借地権は成立しません。

あくまでも「建物を建てる目的」で土地を借りることが、借地権の成立要件となります。

借地権の登記:原則必要?例外は?

借地権は権利ですので、原則として登記が必要です。

しかし、例外的に登記しなくても借地権が認められる場合があります。

それは、自分名義の建物を土地の上に建てている場合です。

例えば、自分の家を建てて、その建物を登記している場合は、借地権も認められます。

借地権設定者と借地権者:登場人物をおさえよう

借地権設定者とは、土地を貸す人、借地権者とは土地を借りる人のことです。

試験問題では、これらの用語が出てくることがありますので、覚えておきましょう。

| 借地権設定者 | 借地権者 | |

|---|---|---|

| 意味 | 土地を貸す人 | 土地を借りる人 |

借地権の登記は難しいですか?

登記自体は手続きが必要ですが、司法書士に依頼するのが一般的です。自分名義の建物を建てている場合は登記不要なケースもあるので、状況に応じて対応しましょう。

借家権:家を借りる権利のすべて

借家権の定義:お金を払って建物を借りる権利

借家権とは、お金を払って建物を借りる権利のことです。

借地権と同様に、お金を払っていない場合は使用貸借となり、借家権は発生しません。

借家権の成立条件:お金を払っていることが重要

借家権の成立には、賃料を支払っていることが重要です。

無償で建物を借りている場合は、借家権は発生しません。

借家権の登記:必要なし!鍵の引渡しが重要

借家権は、登記は不要です。

建物の鍵を受け取った時点で、借家権が発生します。

マンションやアパートを借りる際に、登記をしたことはないですよね?借家権は、鍵の引渡しによって成立するのです。

借家権は登記が不要で、鍵の引渡しで成立するのですね!

その通りです!借地権との違いもしっかり押さえておきましょう。

借地権と借家権の比較:違いを理解しよう

借地と借家の違いをFP2級試験対策として押さえるポイント

借地権と借家権の大きな違いは、対象となるものが「土地」か「建物」か、そして登記の要否です。

借地権は土地を借りる権利で、原則登記が必要ですが、自分名義の建物を建てている場合は例外的に登記不要です。

一方、借家権は建物を借りる権利で、登記は不要です。

これらの違いをしっかり理解しておきましょう。

FP2級試験では、借地権と借家権の違いに関する問題が出題される可能性がありますので、注意してください。

| 借地権 | 借家権 | |

|---|---|---|

| 対象 | 土地 | 建物 |

| 登記 | 原則必要(例外あり) | 不要 |

| 成立要件 | 地代支払、建物の所有を目的 | 賃料支払 |

借地権と借家権の違いが、表で比較されていてよくわかりました!

FP2級試験では、この違いが重要になります。しっかり覚えておきましょう!

借地借家法で規定されていること:具体的な事例で理解を深める

家賃の値上げ:どこまで許される?

借地借家法は、借主を保護するために、家賃の値上げについても規定しています。

大家さんが一方的に家賃を値上げすることはできません。

正当な理由があり、かつ借主の同意が得られる場合に限り、家賃の値上げが認められます。

明渡請求:どんな場合に認められる?

大家さんが借主に建物の明け渡しを求める明渡請求についても、借地借家法で規定されています。

正当な理由なく借主を追い出すことはできません。

借主に落ち度がある場合や、契約期間満了などの場合に限り、明渡請求が認められます。

アパートのジジイの例:借主を守るための法律の重要性

冒頭で例に出した「アパートのジジイ」のように、大家さんが急に家賃を5倍にしたり、明日出て行けと要求しても、借地借家法によって借主は保護されます。

借地借家法は、このような不当な要求から借主を守るための法律なのです。

借地借家法は、私たち借主にとって本当に心強い法律ですね!

その通りです!安心して暮らせるように、借地借家法は私たちの権利を守ってくれています。しっかり理解して、活用していきましょう!

まとめ:借地借家法の重要ポイントとFP2級試験対策

借地借家法とは?借主保護のための法律!

借地借家法は、借主の権利を守るための法律です。

借地権と借家権の違い、登記の要否、家賃の値上げや明渡請求など、借地借家法で規定されている内容をしっかり理解しておきましょう。

借地権と借家権の違いを再確認!

借地権は土地を借りる権利、借家権は建物を借りる権利です。

登記の要否や成立要件も異なりますので、しっかりと復習しておきましょう。

不動産賃貸借トラブルから身を守るために!

借地借家法を理解することは、不動産賃貸借トラブルから身を守ることに繋がります。

この記事で学んだ内容を参考に、安心して暮らせるように備えていきましょう。

借地借家法について、詳しく学ぶことができました!FP2級試験の勉強にも役立ちそうです。ありがとうございました!

FP2級試験合格に向けて、頑張ってください!応援しています!