24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

FP試験の勉強をしているんですが、株式投資って難しくてなかなか理解が進まないんです…。特に、信用取引とか全然イメージできなくて…先生、どうしたらいいですか?

そうですね、株式投資は初めてだと難しく感じる部分も多いですよね。でも大丈夫!一つずつ丁寧に見ていけば理解できますよ。この講義では、株式の取引方法から信用取引まで、FP2級試験で必要な知識を分かりやすく解説していきますので、一緒に頑張っていきましょう!

株式投資に興味はあるけど、何から始めたらいいのか分からない…。

株式の取引って複雑そうで、難しそう…。

そんな風に感じている方も多いのではないでしょうか?この講義では、株式投資の基礎知識から、取引の種類、信用取引まで、FP2級試験対策に必要な知識を分かりやすく解説していきます。

株式投資を始める際の不安や疑問を解消し、自信を持って取引できるように一緒に学んでいきましょう!

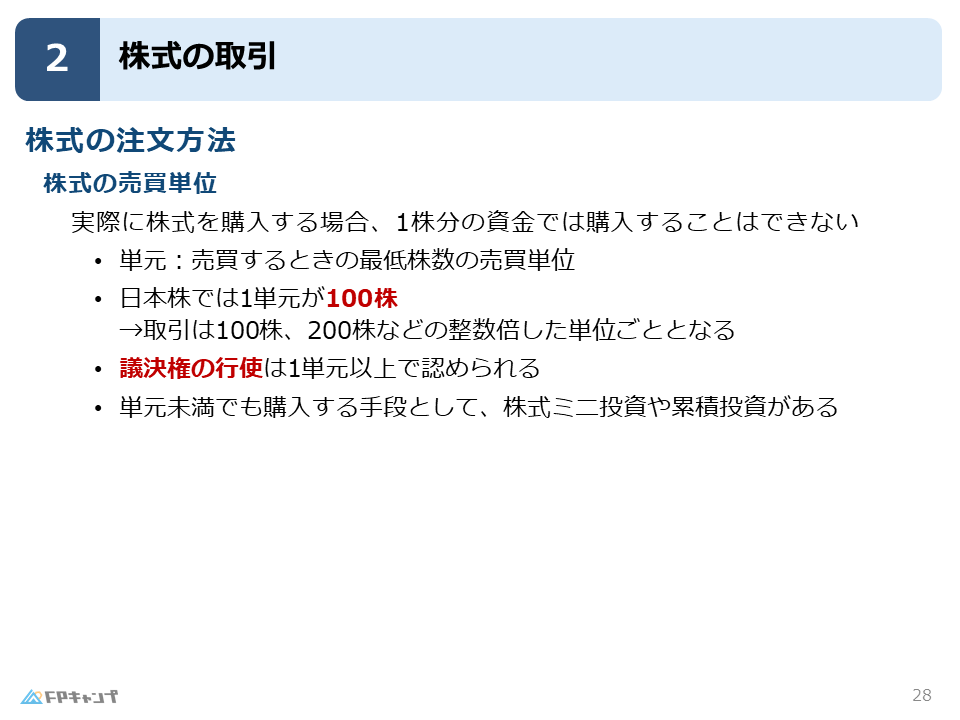

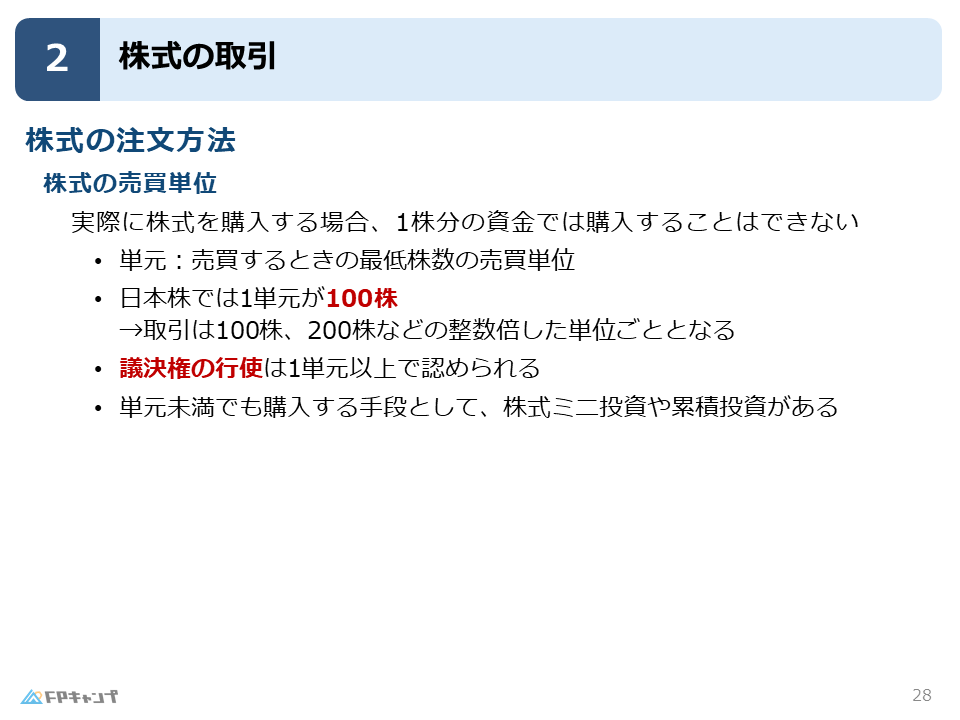

株式の注文方法:100株単位で取引!

単元株とは?最低取引単位を理解しよう

株式投資を始めたい!と思った時に、まず知っておくべきなのが「単元株」です。

単元株とは、株式を売買する際の最低取引単位のことです。

つまり、株式は1株単位ではなく、この単元株単位でしか売買できないのです。

日本株の場合は、基本的に1単元=100株となっています。

1株6,000円の株を買うには?具体的な金額例

例えば、ある会社の株価が1株6,000円だったとしましょう。

この場合、6,000円だけ持っていれば買えるわけではありません。

1単元が100株なので、6,000円 × 100株 = 60万円が必要になります。

株式投資は、このようにある程度の資金が必要になることを覚えておきましょう。

もちろん、株式ミニ投資や累積投資といった少額から始められる方法もありますが、基本的にはまとまった資金が必要となるのが一般的です。

なるほど…単元株っていうのがあるんですね。初めて知りました!

そうなんです。単元株は株式投資の基本なので、しっかり覚えておきましょうね!

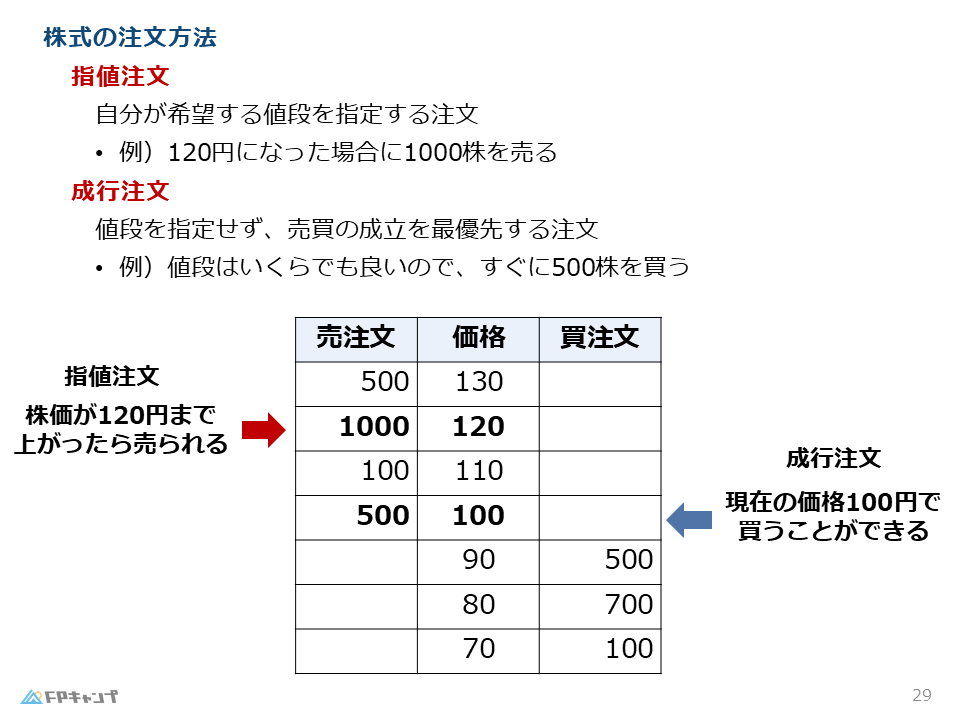

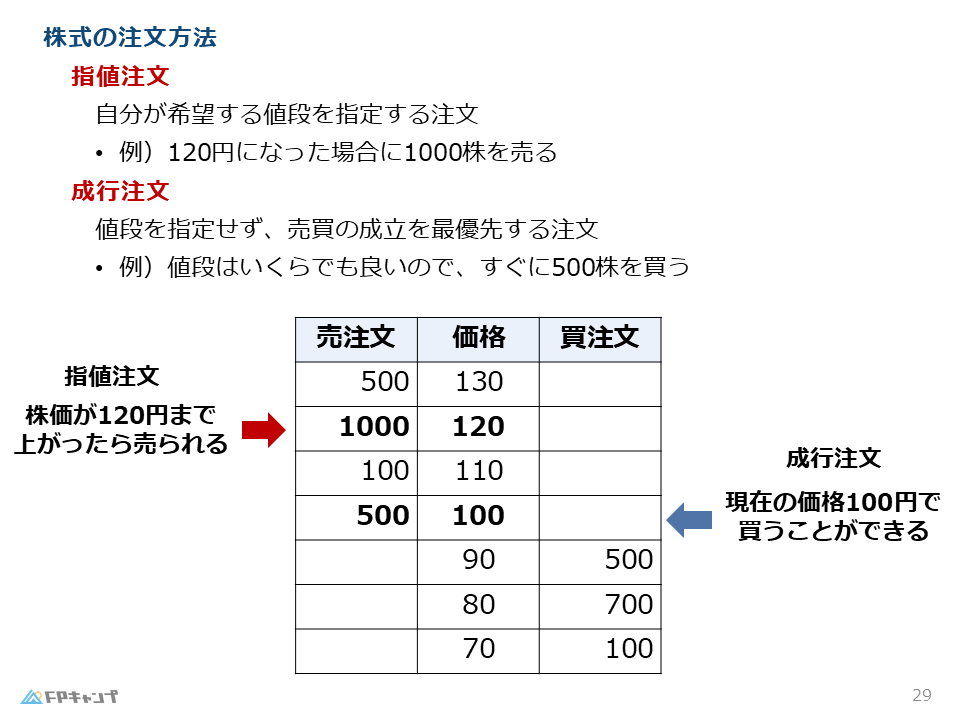

株式の注文の種類:指値と成行を使いこなそう!

指値注文:希望価格で賢く取引

株式の注文方法には、大きく分けて「指値注文」と「成行注文」の2種類があります。

指値注文とは、買いたい価格または売りたい価格を指定して注文する方法です。

例えば、「1株100円の株を90円で買いたい」という場合は、90円で指値注文を出します。

株価が90円まで下がれば約定(売買成立)しますが、90円まで下がらない場合は約定しません。

希望の価格で取引できる可能性が高い反面、株価が指定した価格まで動かないと約定しないという特徴があります。

成行注文:最優先で取引成立!

一方、成行注文は、価格を指定せずに、市場で成立している価格で売買する注文方法です。

「とにかく今すぐ買いたい/売りたい!」という場合に利用します。

すぐに約定できるメリットがある反面、市場価格によっては不利な価格で取引してしまう可能性もあります。

特に、値動きの激しい銘柄では注意が必要です。

指値注文と成行注文、それぞれメリット・デメリットがあるんですね。状況に応じて使い分ける必要があるんですね。

その通りです! 指値注文と成行注文の特徴を理解して、状況に応じて使い分けることが大切です。焦らず、じっくり考えて注文しましょう。

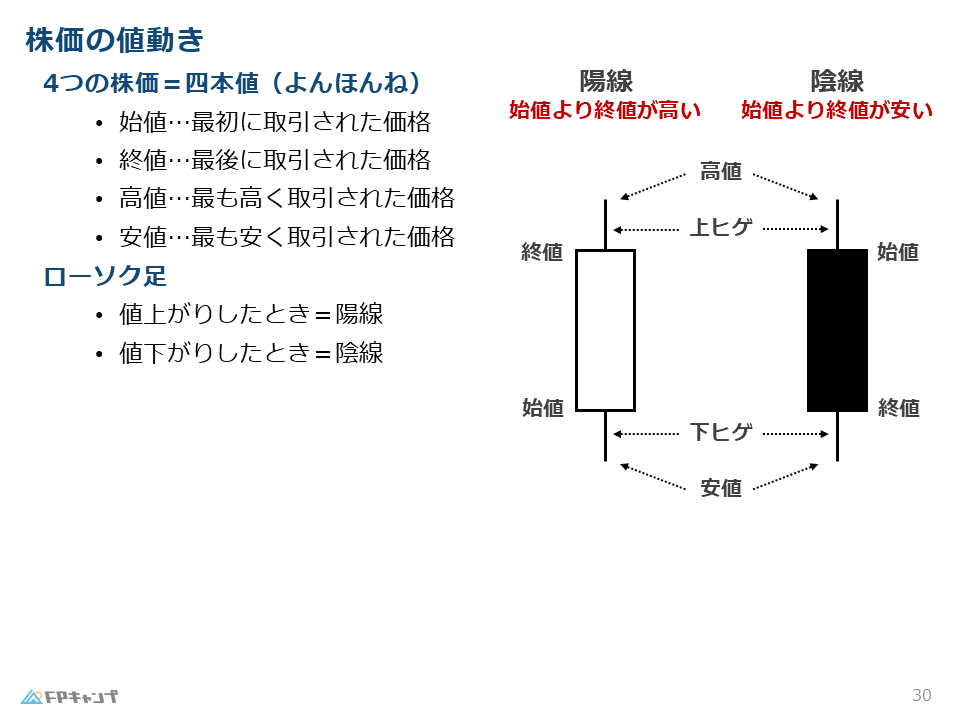

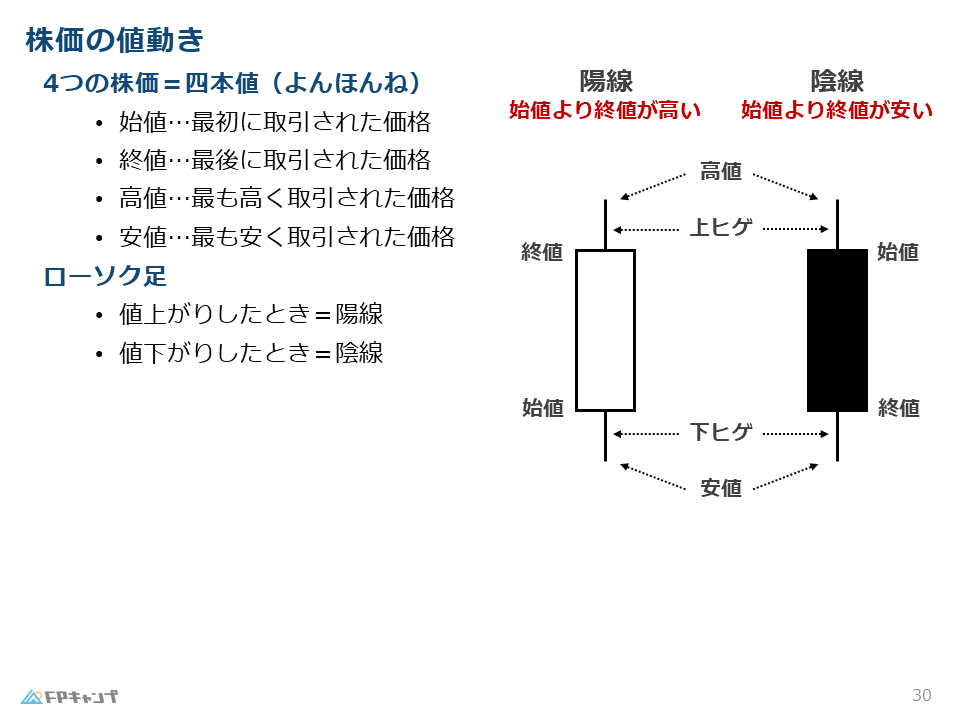

株式の値動き:四本値とローソク足で徹底解説!

四本値(始値・終値・高値・安値)とは?

株式投資をする上で、株価の動きを理解することは非常に重要です。

株価の動きを表す指標として、「四本値」というものがあります。

四本値とは、始値、終値、高値、安値の4つの価格のことです。

始値はその日の最初の取引価格、終値は最後の取引価格、高値はその日の中で最も高かった価格、安値はその日の中で最も安かった価格です。

これらの値を見ることで、1日の株価の動きを把握することができます。

ローソク足:陽線と陰線で値動きを視覚化

四本値を視覚的に分かりやすく表したものが「ローソク足」です。

ローソク足は、始値、終値、高値、安値を一本のローソクのような形で表現します。

終値が始値よりも高い場合は「陽線」、終値が始値よりも低い場合は「陰線」となります。

ローソク足を見ることで、1日の値動きが一目で分かるので、株式投資には欠かせないツールです。

FP2級試験では、ローソク足の読み取り問題が出題されることもあるので、陽線と陰線の違いはしっかり押さえておきましょう。

ローソク足ってよく見かけますが、陽線と陰線で意味が違うんですね!

はい、その通りです。ローソク足は視覚的に分かりやすいので、ぜひ活用してみてください。

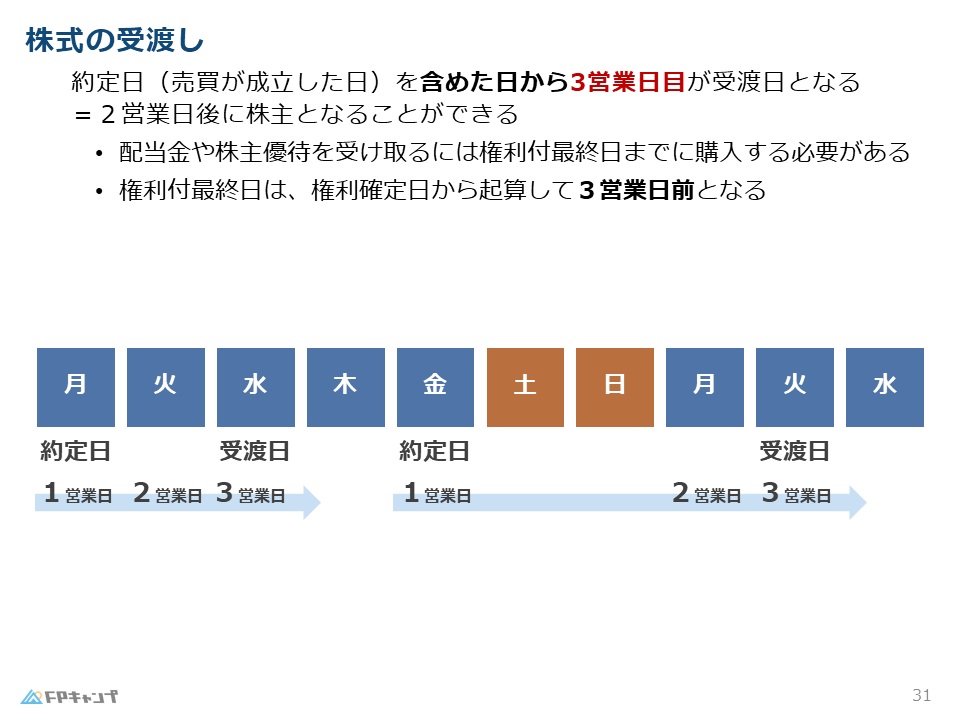

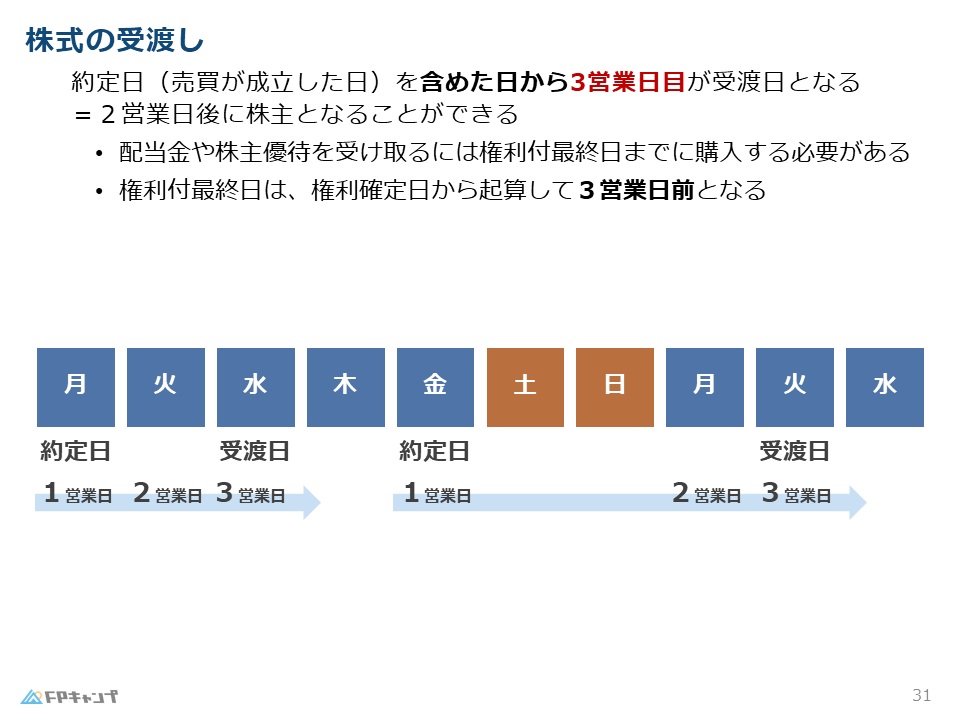

株式の受け渡し:約定日から3営業日目!

約定日と受渡日の関係

株式の売買注文が成立した日を「約定日」と言います。

しかし、約定日にすぐに株主になれるわけではありません。

実際に株式の受け渡しが行われるのは、約定日を含めて3営業日目です。

これを「受渡日」と言います。

つまり、月曜日に約定した場合、水曜日に株式の受け渡しが行われ、水曜日に初めて株主となるわけです。

土日祝日は営業日ではないので、金曜日や土曜日に約定した場合は、翌週の火曜日や水曜日が受渡日となります。

この3営業日目のルールは非常に重要なので、しっかり覚えておきましょう。

土日を含めた場合の受渡日

例えば、金曜日約定の場合、土日は証券取引所が休みなので、3営業日目にあたるのは翌週の火曜日になります。

このように、土日祝日を挟む場合は、受渡日が少しずれることを覚えておきましょう。

| 約定日 | 受渡日 |

|---|---|

| 月曜日 | 水曜日 |

| 火曜日 | 木曜日 |

| 水曜日 | 金曜日 |

| 木曜日 | 月曜日 |

| 金曜日 | 火曜日 |

約定日と受渡日の違いがよく分からなかったんですが、説明を聞いたら理解できました!

3営業日目のルールは、株式取引の基本なので、しっかり覚えておいてくださいね。

配当金・株主優待の権利確定日:権利付き最終日までに購入!

権利確定日と権利付き最終日の関係

株式投資の楽しみの一つに、配当金や株主優待があります。

これらの権利を得るためには、権利確定日に株主名簿に記載されている必要があります。

権利確定日とは、配当金や株主優待の権利が確定する日のことです。

そして、権利確定日の3営業日前を「権利付き最終日」と言います。

権利付き最終日までに株式を購入すれば、次の配当金や株主優待を受け取ることができます。

権利付き最終日の翌営業日からは「権利落ち日」となり、株価が下落する傾向があります。

3営業日前に購入する理由

権利確定日に株主となるためには、受渡日を考慮して3営業日前に購入する必要があるのです。

これは、株式の受け渡しに3営業日かかるためです。

権利確定日ギリギリに購入してしまうと、権利確定日にはまだ株主名簿に記載されていないため、配当金や株主優待を受け取ることができません。

注意しましょう。

権利確定日と権利付き最終日の関係、ややこしいですね…

そうですね、少しややこしいですが、配当金や株主優待を受け取るためには重要な知識なので、しっかり理解しておきましょう。

配当金の受取方法:3つの方式から選択!

株式数比例配分方式:NISA口座との関係性

配当金の受取方法には、主に3つの方式があります。

1つ目は「株式数比例配分方式」です。

これは、複数の証券会社に口座を持っている場合、各口座の株式数に応じて配当金が支払われる方式です。

例えば、A証券に1,000株、B証券に2,000株保有している場合、A証券には1,000株分の配当金、B証券には2,000株分の配当金が支払われます。

NISA口座を利用している場合は、非課税のメリットを受けるために、この株式数比例配分方式を選択する必要があります。

配当金領収書方式:金融機関で現金受取

2つ目は「配当金領収書方式」です。

この方式では、配当金領収書が郵送されてくるので、それを金融機関に持参して現金で受け取ります。

複数の銘柄を保有している場合でも、1枚の領収書でまとめて受け取ることができるので便利です。

登録配当金受領口座方式:指定口座へ入金

3つ目は「登録配当金受領口座方式」です。

あらかじめ指定した金融機関の口座に配当金が自動的に入金される方式です。

銀行に行く手間が省けるので、忙しい方におすすめです。

2020年4月からは、ゆうちょ銀行も指定できるようになりました。

配当金の受取方法も色々あるんですね。NISA口座を使っている場合は、株式数比例配分方式を選ばないといけないんですね。

はい、NISA口座で非課税のメリットを最大限に受けるためには、株式数比例配分方式を選択するようにしましょう。

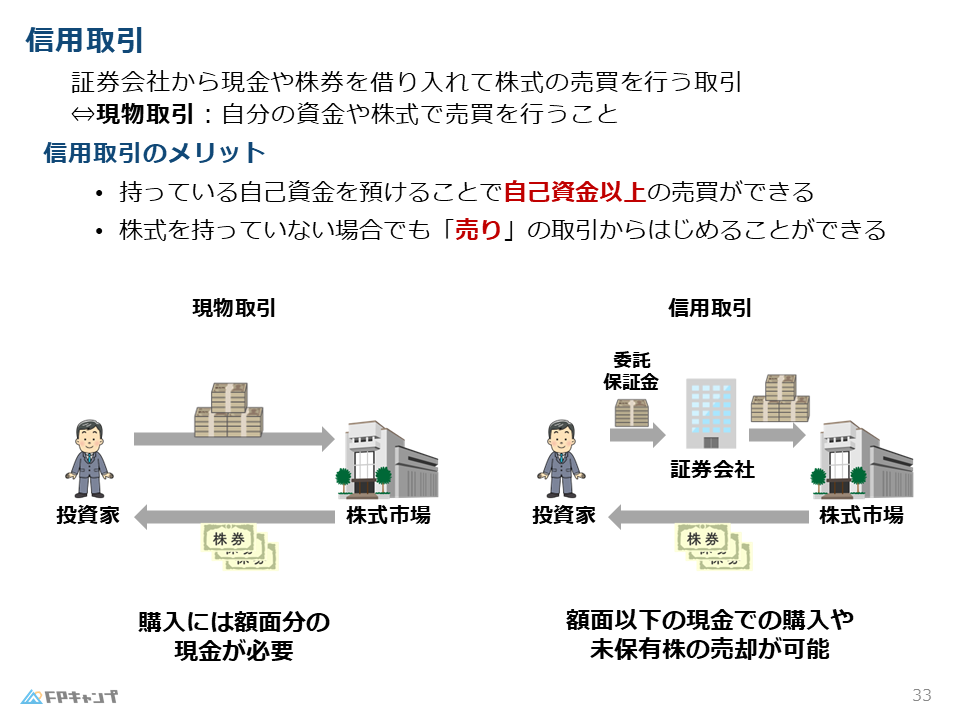

信用取引:自己資金以上の取引が可能!FP2級

信用取引の仕組みとメリット

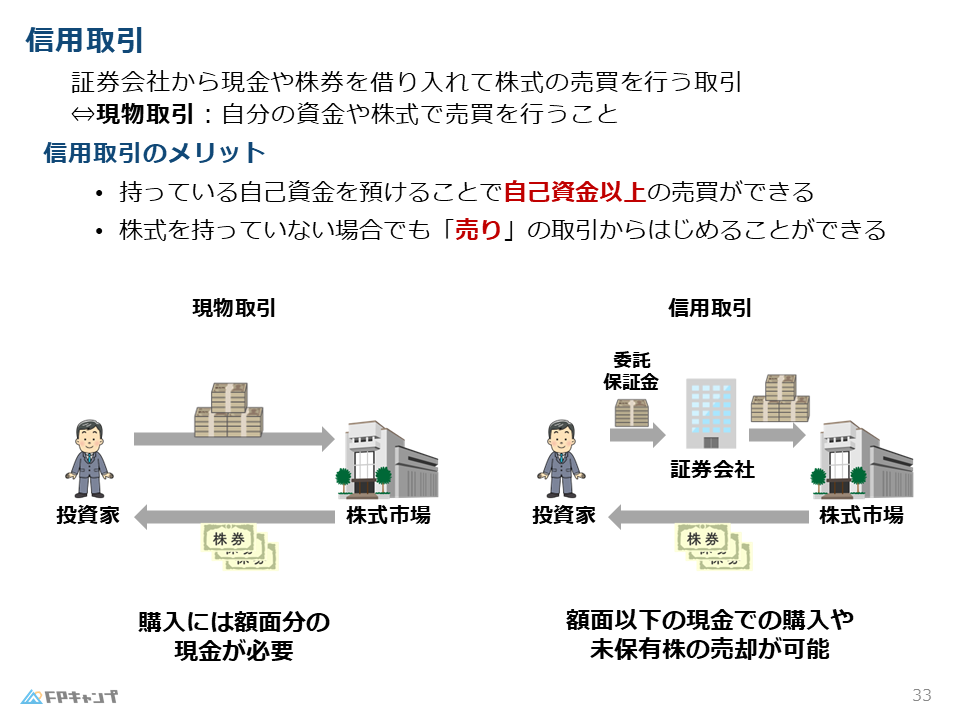

信用取引とは、証券会社からお金や株券を借りて株式の売買を行う取引のことです。

自分の資金以上の取引ができるため、大きな利益を狙うことができます。

現物取引では、株を購入する際に必要な資金を全額用意する必要がありますが、信用取引では、委託保証金と呼ばれる一定の金額を預けるだけで、その数倍の金額の株式を取引することができます。

これが信用取引の大きなメリットです。

現物取引との違い

現物取引は、自分の資金の範囲内で株式を売買する取引です。

一方、信用取引は、証券会社からお金や株券を借りて売買を行うため、自己資金以上の取引が可能です。

ただし、信用取引では、借入金に対する利息や手数料が発生します。

また、株価の変動によって大きな損失を被るリスクもあるため、注意が必要です。

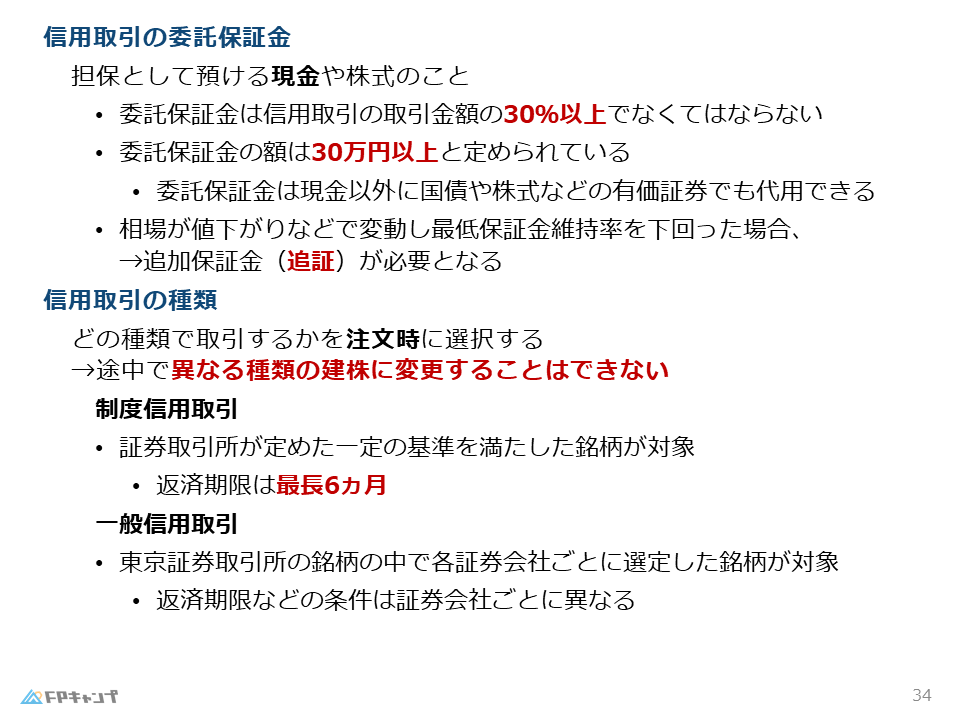

委託保証金:30%以上が必要!

信用取引を行うためには、委託保証金を預ける必要があります。

委託保証金は、取引金額の30%以上必要です。

例えば、100万円分の株式を取引する場合、最低でも30万円の委託保証金を預ける必要があります。

委託保証金は、現金だけでなく、国債や株式などの有価証券を預けることも可能です。

信用取引は、少ない資金で大きな利益を狙えるんですね!でも、リスクもあるんですね…。

その通りです。信用取引はハイリスク・ハイリターンな取引なので、リスクを十分に理解した上で利用することが大切です。

信用取引のリスク:追証に注意!FP2級

最低保証金維持率とは?

信用取引では、株価の変動によって損失が発生した場合、委託保証金の額が減少します。

証券会社は、委託保証金が一定の水準を下回らないように、最低保証金維持率を設定しています。

最低保証金維持率は、証券会社によって異なりますが、一般的には20~30%程度です。

追証(追加保証金)が発生するケース

株価が大きく下落し、委託保証金の額が最低保証金維持率を下回ってしまった場合、証券会社から追証(追加保証金)の請求がきます。

追証とは、委託保証金を最低保証金維持率以上に補充するための追加の保証金のことです。

追証が発生した場合、期限内に追証金を支払わなければ、証券会社が強制的に株式を売却してしまう可能性があります。

これが信用取引の大きなリスクです。

追証って怖いですね…。信用取引は慎重にやらないといけないですね。

はい、信用取引はリスクを十分に理解した上で、計画的に行うことが大切です。

信用取引の種類:制度信用取引と一般信用取引

制度信用取引:証券取引所が定めた銘柄

信用取引には、制度信用取引と一般信用取引の2種類があります。

制度信用取引とは、証券取引所が定めた一定の基準を満たした銘柄を対象とした信用取引です。

返済期限は6ヶ月以内と定められています。

一般信用取引:証券会社が選択した銘柄

一般信用取引とは、各証券会社が独自に選択した銘柄を対象とした信用取引です。

返済期限は証券会社によって異なり、制度信用取引よりも長い期間設定されていることが多いです。

また、一般信用取引では、制度信用取引よりも金利が高い傾向があります。

信用取引の種類は、注文時選択する必要があり、途中で変更することはできません。

制度信用取引と一般信用取引、違いがよく分かりました!

信用取引は複雑な部分も多いので、しっかり理解しておきましょう。

まとめ:株式投資 株式の取引をマスターしよう!FP2級

今回の講義では、株式投資の基礎知識から、取引の種類、信用取引まで、FP2級試験対策に必要な知識を幅広く解説しました。

単元株、指値注文と成行注文、四本値とローソク足、約定日と受渡日、権利確定日と権利付き最終日、配当金の受取方法、信用取引の仕組みとリスク、制度信用取引と一般信用取引など、重要なポイントをしっかりと理解しておきましょう。

これらの知識を身につけることで、株式投資に対する理解が深まり、FP2級試験にも自信を持って臨むことができるはずです。

一緒に頑張っていきましょう!。

先生、ありがとうございました!株式投資の全体像がよく分かりました!

理解が深まって良かったです!FP2級試験合格に向けて、引き続き頑張ってください!応援しています!