24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

不動産登記って、なんだか難しそうで…特に甲区とか乙区とか、違いが全然わかりません!FP2級の試験でも出題されるみたいで、不安です…。

そうですね、不動産登記は初めてだと難しいと感じるかもしれません。でも、一つずつ丁寧に見ていくと、実はとても論理的な仕組みなんです。一緒に学んでいきましょう!この講義で、試験対策もバッチリですよ!

「不動産登記」と聞くと、なんだか難しそう…と感じる方も多いのではないでしょうか?特に、普段あまり触れる機会のない「登記簿」や「甲区」「乙区」といった言葉が出てくると、FP2級の試験勉強もなかなか進まないですよね。

でも、安心してください!この講義では、不動産登記の基本から、試験に出やすいポイントまで、丁寧に解説していきます。

実生活でどのように使われているのかをイメージしながら一緒に学んでいきましょう!

不動産登記とは?FP2級試験対策にも必須の基礎知識

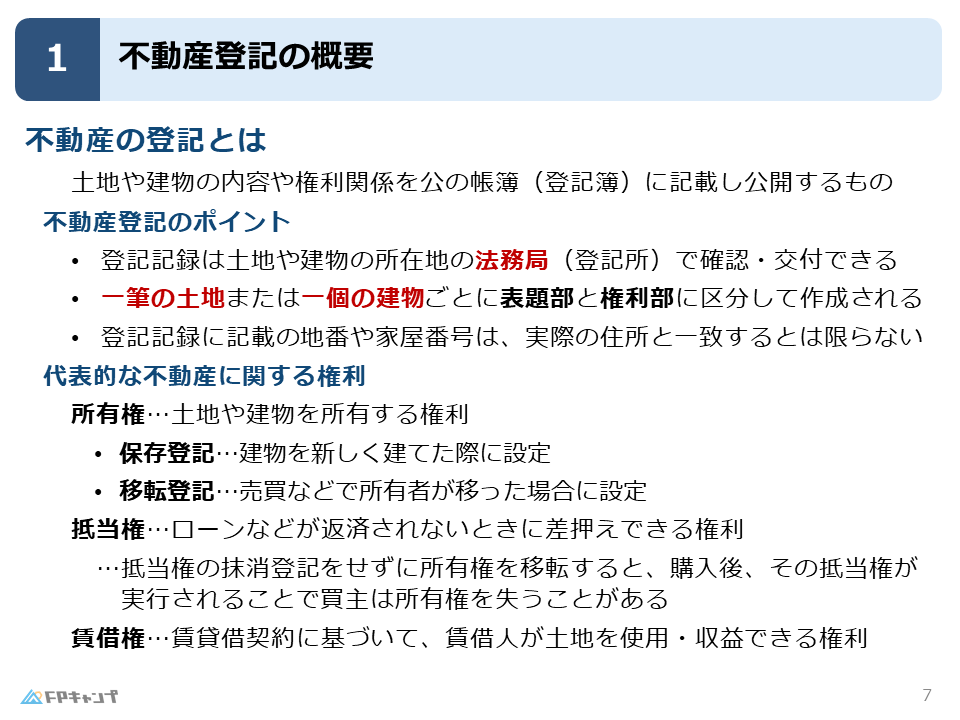

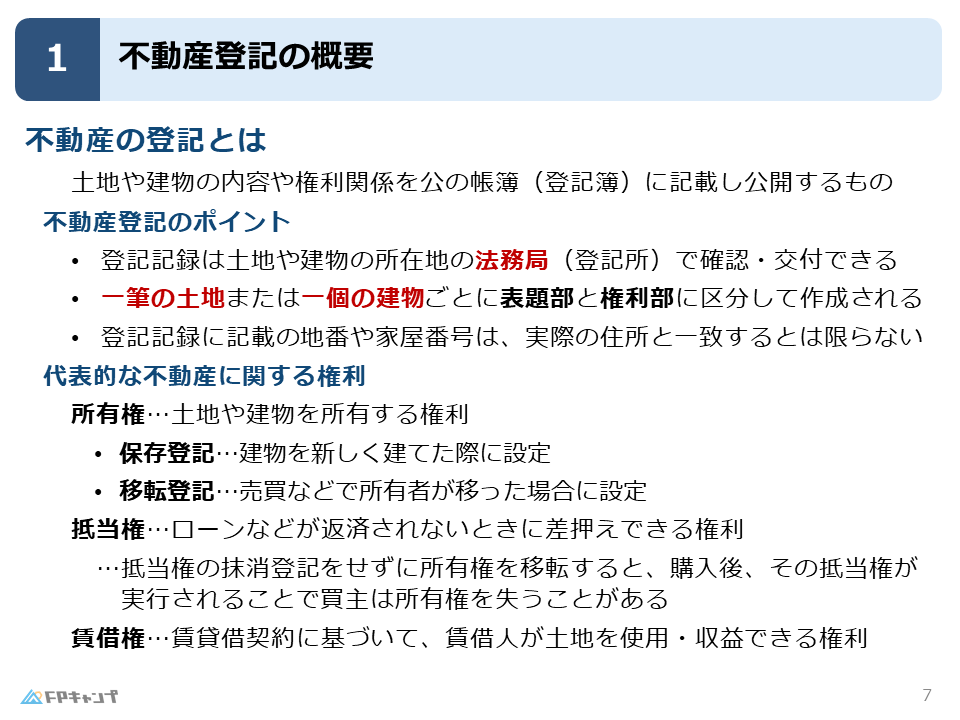

不動産登記とは、土地や建物の内容や権利関係を公の帳簿(登記簿)に記載して、誰でも見られるように公開することです。

つまり、誰がその土地や建物の所有者なのか、どんな権利が設定されているのかを明確にするためのシステムなんです。

この登記簿は、土地や建物の所在地を管轄する法務局で確認・交付できます。

国(法務省)が管理しているので、市町村役場では確認できませんので注意してくださいね。

なるほど!誰でも見られるようになっているんですね。法務局で確認できる、というのも覚えておきます!

はい、まさに「公の記録」ですね!法務局で確認できる、という点は試験でもよく問われますので、しっかり覚えておいてください。

登記記録の対象:土地と建物、それぞれのポイント

登記記録は、1筆の土地もしくは1棟の建物ごとに作成されます。

「1筆」とは、簡単に言うと1筆書きで囲える土地の塊のことです。

建物も同様に、1棟ごとに登記を行います。

同じ土地に複数の建物がある場合は、それぞれ個別に登記簿が作成されます。

また、登記記録に記載されている地番や家屋番号は、普段私たちが使う住所とは必ずしも一致しないので、注意が必要です。

住所と一致しない場合もあるんですね!ちょっと意外でした。

そうですね。登記簿上の住所と実際の住所は異なる場合があるので、混同しないように注意しましょう。

登記の種類:所有権と抵当権を理解する

所有権:物件の所有者を明らかにする

所有権とは、文字通りその土地や建物を所有している権利のことです。

所有権には、保存登記と移転登記があります。

保存登記は、新築などで初めて建物の所有権が発生したときに行います。

マイホームを建てたときなどがまさにこれにあたります。

一方、移転登記は、売買や贈与、相続などで所有者が変わったときに行います。

つまり、最初の所有者は保存登記を行い、その後は所有者が変わるたびに、移転登記、移転登記…と繰り返されるわけです。

土地の場合は、新しく作り出すことができないので、保存登記はなく、移転登記のみとなります。

抵当権:ローン返済の担保となる権利(銀行が設定)

抵当権とは、ローンなどが返済できないときに、その不動産を差し押さえることができる権利のことです。

主に銀行が住宅ローンを貸し出す際に設定します。

つまり、万が一ローンが返済できなくなった場合、銀行は抵当権に基づいてその家を差し押さえ、売却してローン残高を回収することができるのです。

抵当権は所有権とは別の権利ですが、非常に重要な権利です。

しっかり理解しておきましょう。

所有権と抵当権の違いがよくわかりました!保存登記と移転登記も整理できました!

素晴らしいです!所有権と抵当権は不動産登記の重要なポイントです。しっかり理解しておきましょう!

登記記録の内容:表題部と権利部(甲区・乙区)

表題部:土地・建物の物理的状況(スペック)

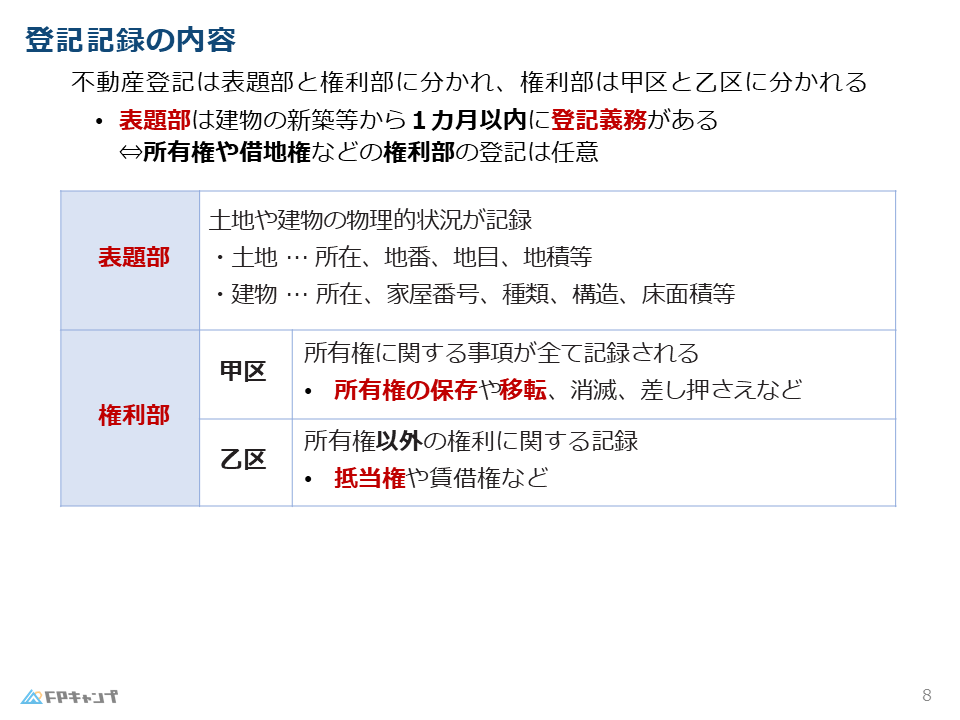

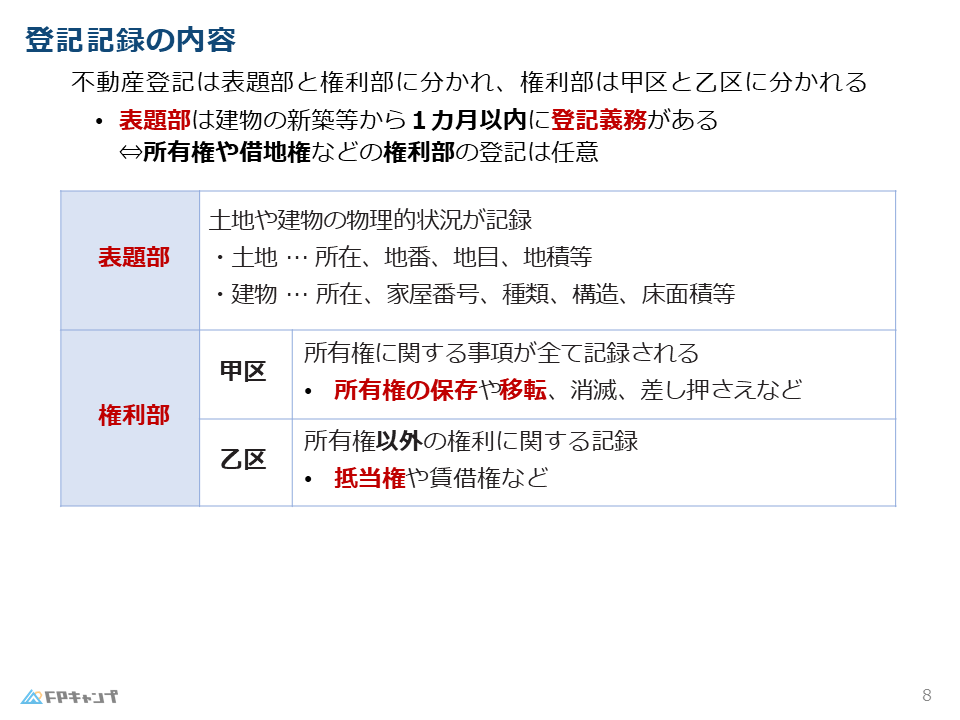

登記記録は、表題部と権利部に分かれています。

表題部には、土地や建物の物理的な状況、つまり「スペック」が記録されています。

土地の場合は、所在、地番、地目(土地の用途)、地積(面積)などが記載されます。

建物の場合は、所在、家屋番号、種類、構造、床面積などが記載されます。

権利部:所有権などの権利関係

権利部には、所有権などの権利関係が記録されます。

権利部はさらに甲区と乙区に分かれています。

甲区には所有権に関する事項が、乙区には所有権以外の権利に関する事項が記載されます。

甲区には、所有権の保存、移転、消滅、差し押さえなどが記録されます。

差し押さえは抵当権に基づいて行われますが、所有権の移転という側面もあるため、甲区に記載される点に注意しましょう。

乙区には、抵当権の他に、賃借権などが記録されます。

つまり、甲区は「誰が所有者か」に関する情報、乙区は「所有者以外の誰がどんな権利を持っているか」に関する情報が記載されている部分と言えるでしょう。

甲区と乙区の違い、やっと理解できました!差し押さえが甲区に記載される、というのも重要ですね!

そうです!甲区と乙区の違いは、試験でも頻出ですので、しっかり押さえておきましょう。差し押さえが甲区に記載される理由は、少しトリッキーなので、よく覚えておいてくださいね。

登記の義務:表題部と権利部の違い

建物の表題部の登記は、新築から1ヶ月以内に行うことが義務付けられています。

しかし、権利部の所有権の登記は任意です。

ただし、登記しておけば、その土地や建物の所有者であることを公的に証明できるので、トラブル防止のためにも登記しておくことが推奨されています。

表題部は義務、権利部は任意…ですね!

その通りです!登記の義務についても、試験で問われる可能性がありますので、覚えておきましょう。

登記情報のポイント:地図と床面積

地図の種類と特徴

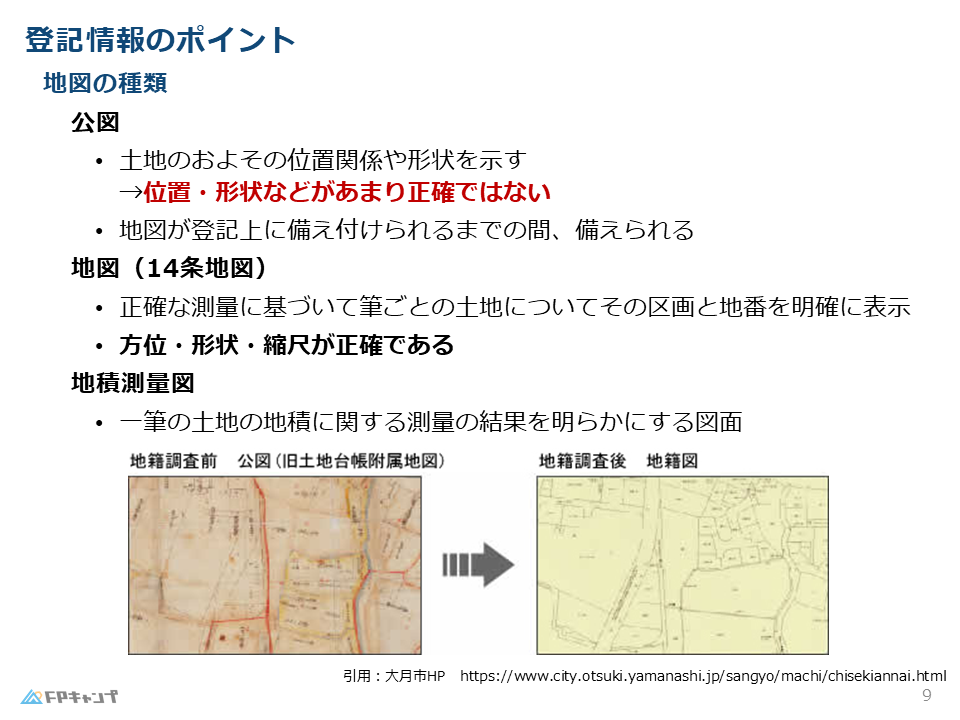

登記に関連する地図には、公図と地図(14条地図)があります。

公図は明治時代などに作られた古い地図で、測量技術が未発達だったため、位置や形状はあまり正確ではありません。

一方、地図(14条地図)は正確な測量に基づいて作成された地図で、位置や形状、縮尺などが正確に表示されています。

FP試験では、この2つの地図の違いを理解しておくことが重要です。

また、地積測量図は、1筆の土地の面積を計測した図です。

建物の床面積:壁芯面積と内法面積

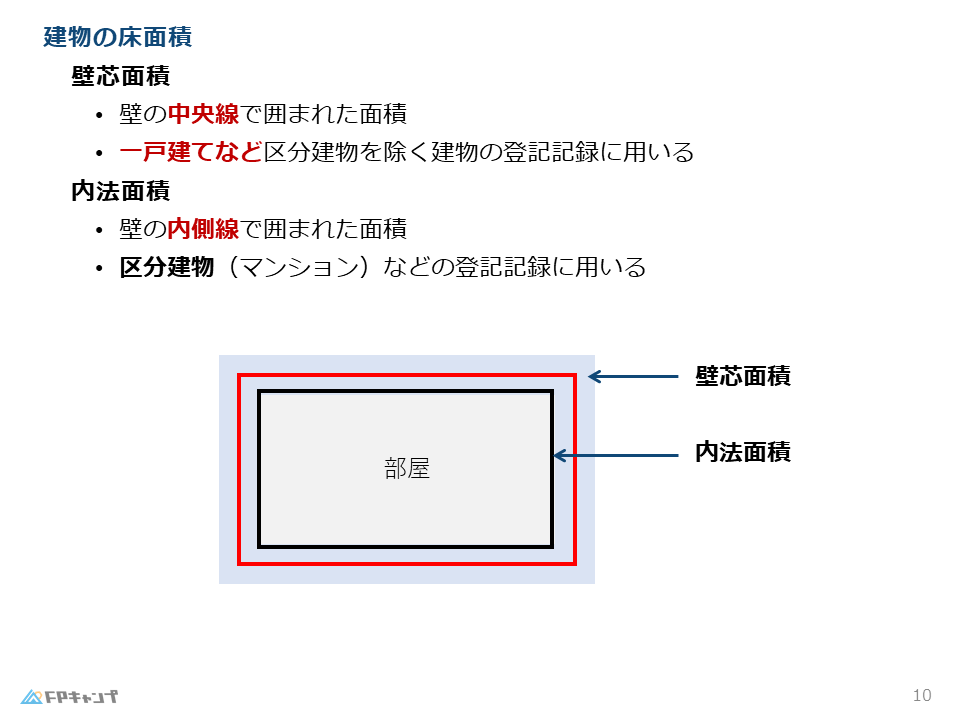

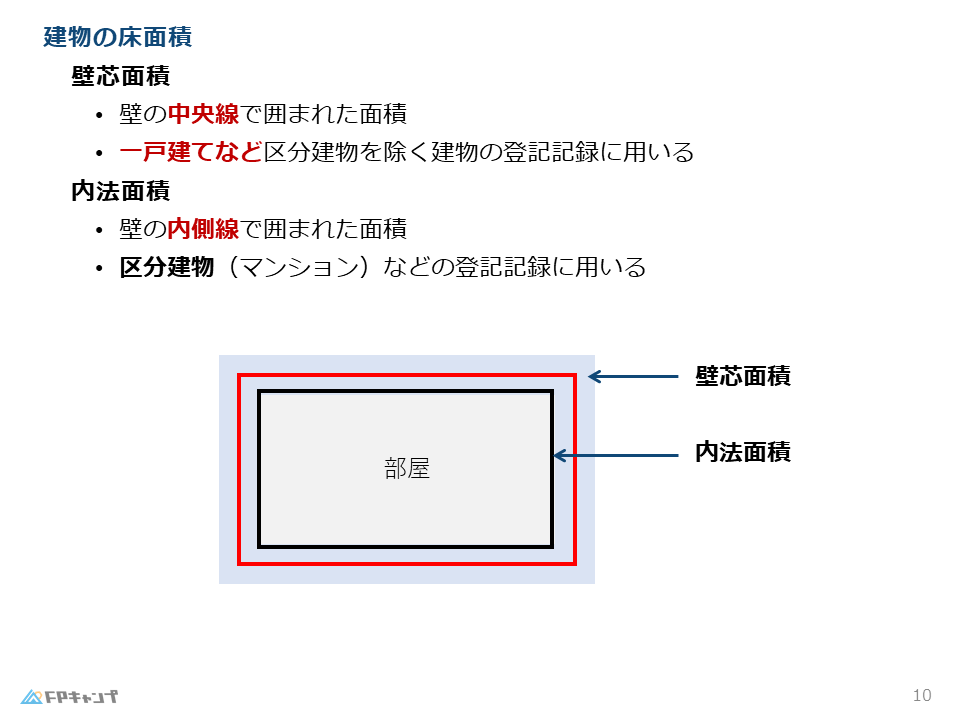

建物の床面積の測り方には、壁芯面積と内法面積の2種類があります。

壁芯面積は、壁の中心線で囲まれた面積で、一戸建てなどに用いられます。

内法面積は、壁の内側で囲まれた面積で、マンションなど複数の住戸がある建物に用いられます。

壁芯面積の方が内法面積よりも若干広くなります。

地図の種類と床面積の計算方法、よくわかりました!公図と地図(14条地図)の違いは、試験で間違えやすいポイントなので、しっかり復習しておきます!

素晴らしいですね!地図と床面積は、不動産登記の中でも特に重要な部分です。しっかり理解しておけば、試験でも自信を持って解答できるはずです!

まとめ:不動産登記の基礎とFP2級試験対策

この講義では、不動産登記の基礎知識、特にFP2級試験で重要なポイントを解説しました。

登記簿は表題部と権利部(甲区・乙区)に分かれており、それぞれに記載される内容が異なります。

また、地図の種類や床面積の計算方法についても学びました。

これらの内容をしっかり理解しておけば、FP2級試験で不動産登記に関する問題が出題されても、落ち着いて解答できるはずです。

頑張ってください!