24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

FP試験の勉強、特に税金って範囲が広くてどこから手を付けたらいいのか、全体像が掴めなくて不安…という方、いらっしゃいませんか?私も最初はそうでした。

でも、一つずつ丁寧に見ていくと、実は繋がっている部分も多いんです。

今回は、FP2級試験で頻出の税金について、全体像を掴みながら個人の税金の基礎を分かりやすく解説していきます。

特に金融資産運用との関連性についても詳しく見ていきましょう。

税金の種類が多くて、それぞれの違いや関係性がイマイチ分かりません…。FP試験で問われるポイントも整理したいです。

そうですね、税金は範囲が広く複雑に感じるかもしれません。ですが、ご安心ください!この講義で、FP試験で問われる税金の全体像と個々の税金の特徴を分かりやすく解説していきます。一緒に頑張りましょう!

所得税:個人の税金の中心

まず、個人の税金の基礎となる所得税について見ていきましょう。

所得税とは、私たち個人が給与、年金、不動産収入、事業所得、配当金、利子など、様々な方法で得たお金(所得)に対してかかる税金のことです。

所得税はFP2級試験の中でも特に重要な部分ですので、しっかり理解しておきましょう。

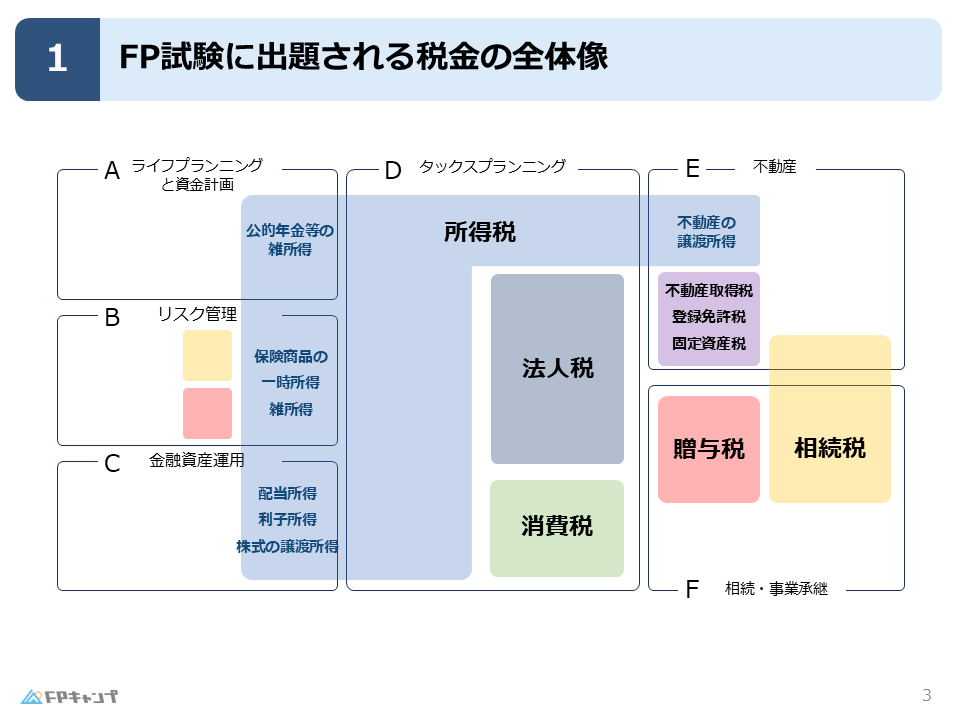

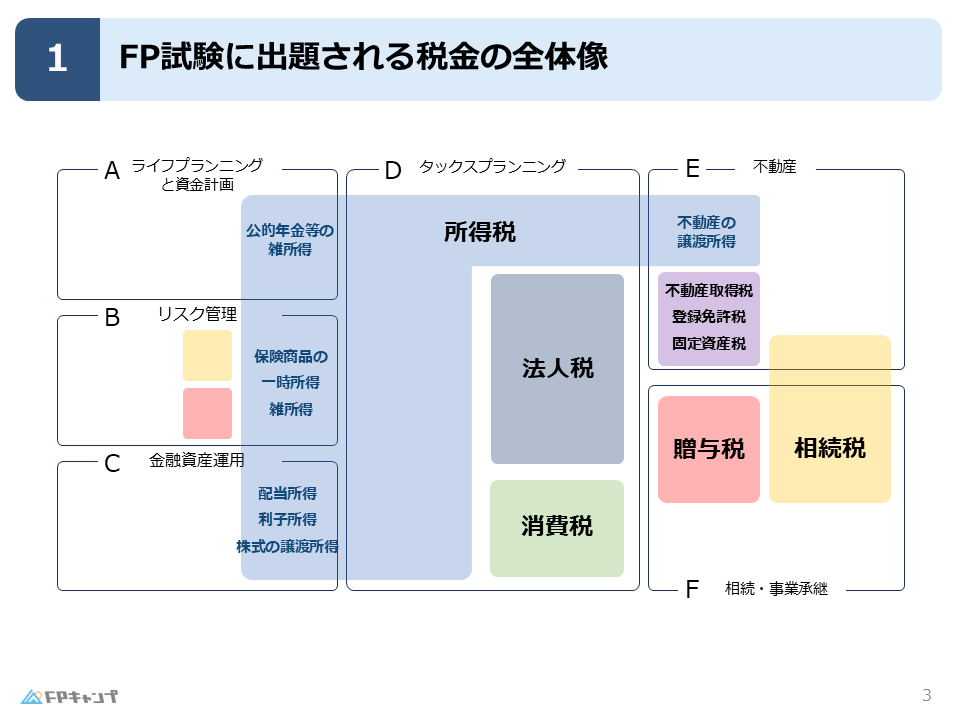

FP2級試験では、ライフプランニング、社会保険、リスク管理、金融資産運用など、様々な分野で所得税が登場します。

例えば、ライフプランニングで考える年金収入にも所得税がかかりますし、リスク管理で学ぶ生命保険の保険金や保険料控除にも所得税が関わってきます。

金融資産運用で得られる配当金や利子も所得税の対象です。

このように、所得税はFPの様々な分野と密接に関連しているため、個々の分野だけで勉強するのではなく、分野横断的に理解することが重要です。

所得税が他の分野にも関係しているというのは、どういうことでしょうか?具体的に教えてほしいです。

例えば、生命保険で受け取る保険金には所得税はかかりませんが、運用益には所得税がかかります。このように、一見関係なさそうな分野でも所得税の知識が必要になるケースがあるんです。各分野を学ぶ際に、所得税との関連性を意識することで、より深い理解に繋がりますよ。

法人税:会社が支払う税金

次に、法人税について説明します。

法人税とは、会社などの法人が事業活動によって得た利益に対して課せられる税金です。

個人で事業を行う場合は所得税ですが、法人化した場合は法人税が課税対象となります。

FP2級試験では、法人税の基本的な仕組みを理解しておく必要があります。

法人税は、個人事業主には関係ないのでしょうか?

個人事業主の場合は所得税が課税対象となります。ただし、将来法人化することを検討している場合などは、法人税の知識も役立つでしょう。また、顧客が法人経営者の場合、法人税に関する相談を受ける可能性もありますので、FPとして基本的な知識は身につけておきましょう。

消費税:商品やサービス購入時に支払う税金

消費税は、私たちが日々商品やサービスを購入する際に支払っている税金です。

現在は10%の税率が適用されています。

事業者は、商品やサービスを販売する際に消費税を預かり、仕入れなどで支払った消費税を差し引いた金額を納税します。

FP2級試験では、消費税の仕組みや計算方法が出題されます。

消費税の計算は複雑で苦手です…。何か良い対策方法はありますか?

消費税の計算は、繰り返し練習問題を解くことが効果的です。計算式を暗記するだけでなく、なぜその式を使うのかを理解することが重要です。また、電卓の使い方にも慣れておきましょう。

不動産にかかる税金

不動産には、特有の税金がいくつかあります。

代表的なものは、不動産取得税、登録免許税、固定資産税です。

不動産取得税は、不動産を取得した際に課せられる税金、登録免許税は不動産の登記に関する税金、固定資産税は不動産を保有していることに対して毎年課せられる税金です。

これらの税金は、不動産分野で詳しく学習します。

| 税金の種類 | 概要 |

|---|---|

| 不動産取得税 | 不動産を取得した際に課せられる税金 |

| 登録免許税 | 不動産の登記に関する税金 |

| 固定資産税 | 不動産を保有していることに対して毎年課せられる税金 |

不動産に関する税金は、種類が多くて覚えきれません…

それぞれの税金が、どのような状況で発生するのかをイメージしながら覚えるのがコツです。例えば、不動産を取得したとき、登記をするとき、毎年保有しているとき、といった具合にです。状況と税金を結びつけて覚えることで、理解が深まりますよ。

相続税・贈与税:財産を受け継ぐ際にかかる税金

相続税は、亡くなった人から財産を受け継いだ際に課せられる税金です。

一方、贈与税は、生きている人から財産をもらった際に課せられる税金です。

これらの税金は、相続・事業承継の分野で詳しく学習します。

所得税は生きている人が稼いだお金にかかる税金ですが、相続税・贈与税は財産を受け継ぐ際にかかる税金という点で異なります。

相続税と贈与税の違いがよく分かりません…。

簡単に言うと、相続税は亡くなった人から、贈与税は生きている人から財産を受け継ぐ際にかかる税金です。財産を受け継ぐタイミングが異なるため、それぞれ異なる税制が適用されます。相続税と贈与税の計算方法や控除などは複雑なので、しっかりと学習しておきましょう。

FP2級における税金の全体像

FP2級試験における税金は、個人の税金の基礎である所得税を中心に、法人税、消費税、不動産関連の税金、相続・贈与関連の税金と多岐にわたります。

これらの税金は、一見独立しているように見えても、実は相互に関連している部分も多くあります。

例えば、金融資産運用で得た利益は所得税の対象となりますし、不動産投資を行う場合は不動産取得税や固定資産税の知識も必要です。

FP2級試験では、これらの税金の全体像を把握し、各分野での関連性を理解することが重要です。

全体像を理解することで、各分野の学習内容が繋がり、より深い理解に繋がります。

全体像を掴むための良い勉強方法はありますか?

マインドマップを作成するのがおすすめです。中心に「税金」と書いて、そこから各税金の種類や特徴、関連する分野などを枝分かれさせていくことで、視覚的に全体像を把握することができます。また、各分野を学習する際に、常に税金との関連性を意識することも大切です。頑張ってください!

まとめ:FP2級合格のための個人の税金の基礎と全体像

今回は、FP2級試験で問われる税金の全体像について解説しました。

個人の税金の中心である所得税をはじめ、法人税、消費税、不動産関連の税金、相続・贈与関連の税金など、様々な税金が登場します。

これらの税金は、それぞれ独立しているように見えても、実は相互に関連している部分も多いです。

FP2級試験では、これらの税金の全体像を把握し、各分野での関連性を理解することが重要です。

今回の講義で学んだ内容を復習し、FP2級試験合格を目指して頑張ってください!

税金の全体像が理解できました!ありがとうございます!

理解していただけて嬉しいです!税金はFP業務において重要な知識です。しっかりと理解し、お客様に最適なアドバイスができるFPを目指しましょう!