24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

FP試験の勉強をしているのですが、不動産登記のところが難しくてなかなか理解できません。特に「効力」って一体何なのか、よくわからないんです…。先生、わかりやすく教えてください!

不動産登記はFP試験でも重要な分野ですね。確かに「効力」の部分は少し複雑ですが、具体的な例を交えて説明すればきっと理解できるはずです!一緒に頑張りましょう!

「不動産登記ってなんだか難しそう…」「登記ってしなくても大丈夫なのかな?」「そもそも何のためにするんだろう?」こんな風に思っていませんか? 不動産取引において、登記は非常に重要な役割を果たします。

この講座では、不動産登記の効力について、FP試験対策も意識しながら、わかりやすく解説していきます。

特に、第三者への対抗力や、公信力の有無など、重要なポイントをしっかりとおさえていきましょう。

不動産登記とは? 第三者への対抗力を理解する

不動産登記の目的とメリット

不動産登記とは、簡単に言うと、不動産の所有権などの権利関係を公の記録に残すことです。

これにより、自分の権利を明確にし、他の人から勝手に権利を主張されることを防ぐことができます。

これが不動産登記の大きなメリットです。

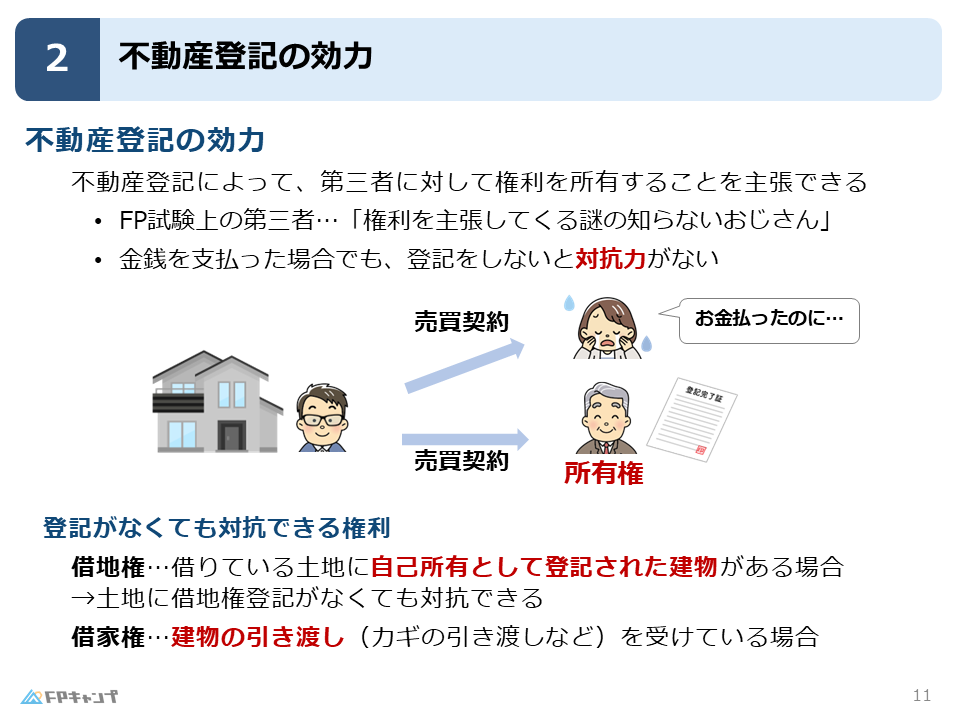

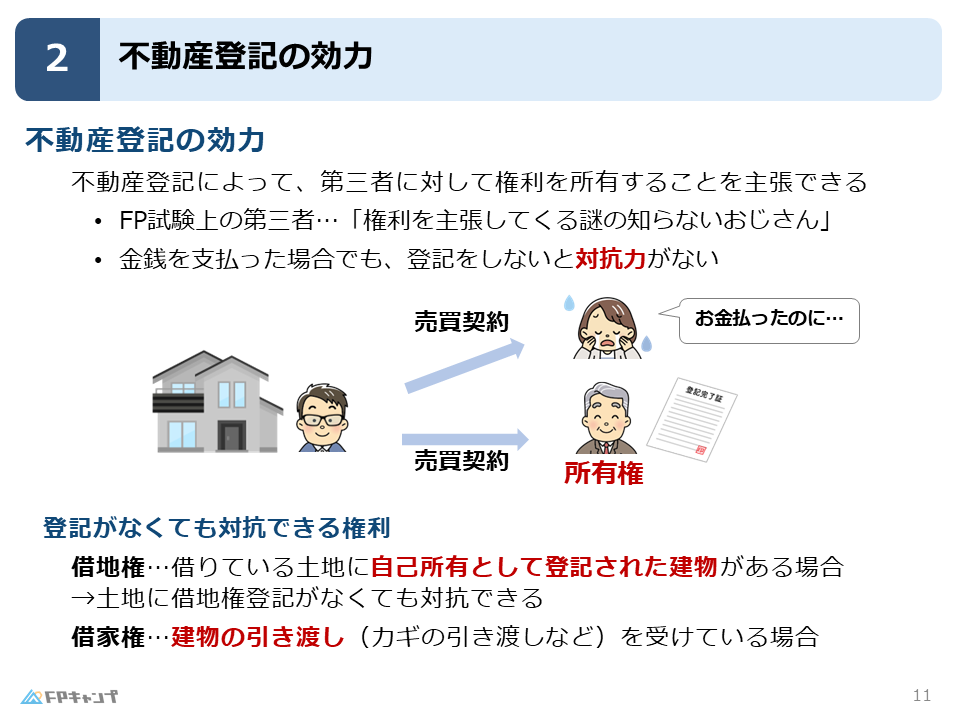

第三者とは? FP2級試験での考え方

「第三者」とは、権利関係に関わっていない、関係のない人のことです。

FP試験で「第三者」が出てきたら、「謎の知らないおじさん」と考えてみてください。

例えば、あなたが家に住んでいたら、突然知らないおじさんがやってきて「この家は俺のだ!出て行け!」と言ってきたとします。

こんな時、登記があなたを守ってくれます。

謎のおじさん登場!登記があなたを守る

登記をしていれば、この「謎のおじさん」に対して、「いやいや、この家は私のものですよ。

ここに登記簿があります」と反論できます。

登記簿は、法務局という公の機関が管理しているので、とても強力な証拠となるのです。

なぜ登記が必要? 裁判で勝つための必須条件

登記がないと、裁判になった際に、自分の権利を証明するのが難しくなります。

売買契約書があっても、登記がなければ、「謎のおじさん」を黙らせるのは難しい場合があるのです。

不動産登記は、自分の権利を守るための必須条件と言えるでしょう。

なるほど!「謎のおじさん」に権利を主張されないようにするためには、登記が必要なんですね!

その通りです!まさに、登記はあなたの権利を守る盾となるのです!

二重売買の恐怖! 登記の重要性を学ぶ

二重売買とは、同じ不動産を複数の相手に売ってしまうことです。

こんな恐ろしいことが起こったらどうなるのでしょうか?。

上の表のように、先に購入したAさんよりも、後から購入したにも関わらず先に所有権の移転登記を済ませたBさんが、その不動産の所有者として認められます。

登記は早い者勝ちなのです。

Aさんはお金を払ったにも関わらず、不動産を失ってしまうという悲しい結果になってしまいます。

これが不動産登記の効力の1つである対抗力です。

つまり、登記をすることで、第三者に対して自分の権利を主張できる力のことです。

二重売買の仕組みとリスク

二重売買は、売主の悪意によって起こる場合がほとんどです。

売主は、同じ不動産を複数の買主に売却することで、不当に利益を得ようとするのです。

買主にとっては、お金を支払ったにも関わらず、不動産を取得できないという大きなリスクがあります。

登記が絶対! 先に登記した人が勝つ

二重売買が発生した場合、先に登記を完了した人が勝つというルールがあります。

これは、不動産取引の安全性を確保するために非常に重要なルールです。

たとえ先に購入契約を締結していても、登記が完了していない場合は、所有権を主張することはできません。

不動産登記の効力: 所有権を主張するために必須

不動産登記の効力は、二重売買のようなトラブルから自分の権利を守るために非常に重要です。

登記をすることで、自分がその不動産の正当な所有者であることを証明できるからです。

登記は、不動産取引において必須の手続きと言えるでしょう。

登記を怠るとどうなる? 所有権を失う可能性も

登記を怠ると、二重売買などのトラブルに巻き込まれた際に、所有権を失う可能性があります。

たとえ自分が先に購入契約を締結していても、登記がなければ、法律上は所有者として認められないからです。

登記は面倒な手続きではありますが、自分の財産を守るためにも必ず行うようにしましょう。

二重売買、怖すぎます…。絶対に登記はしておかないとダメですね!

その通りです!登記はあなたの大切な財産を守るための必須手続きです。必ず行うようにしましょう!

登記不要!? 借地権と借家権の特例

基本的に権利は登記しないと第三者に主張できません。

しかし、借地権と借家権には特例があります。

借地権とは?建物を登記すればOK!

借地権とは、建物を建てる目的で土地を借りる権利です。

土地を借りて、その上に自分の建物を建てた場合、建物を登記すれば、借地権も登記していなくても主張できます。

つまり、土地の所有者が変わっても、建物を建てた人はそのまま土地を借り続けることができるのです。

借家権とは?鍵を受け取ればOK!

借家権とは、住む目的で建物を借りる権利です。

賃貸アパートなどを借りる際に、いちいち登記をする人はいませんよね?借家権は、大家さんから鍵を受け取り、住み始めれば、登記がなくても成立します。

つまり、勝手に誰かが住み着こうとしても、自分が住んでいることを主張できるのです。

借地借家権と登記: 知っておくべき例外

借地権と借家権は、不動産登記の原則である「登記しないと対抗できない」というルールの例外です。

これは、借地借家法という法律で特別に認められています。

借地権と借家権は、生活に密着した権利であるため、登記手続きを簡略化することで、国民生活の利便性を図っているのです。

借地権の対抗要件: 建物の登記で土地の権利も主張できる

借地権の場合、建物を登記することで、土地の所有者に対して借地権を主張することができます。

これは、借地権を設定した当時の土地の所有者だけでなく、その後の所有者に対しても有効です。

つまり、土地が売却されて所有者が変わっても、借地人は安心して土地を利用し続けることができるのです。

これを「対抗力」といいます。

借家権の対抗要件: 引渡しで居住の権利を確保

借家権の場合、建物の引渡しを受けることで、大家さんに対して借家権を主張することができます。

引渡しとは、具体的には鍵を受け取ることなどを指します。

鍵を受け取れば、その日から借家権が発生し、他の人が勝手に住むことを防ぐことができます。

これも「対抗力」の一種です。

借地権と借家権は登記の例外なんですね!よくわかりました!

素晴らしい!この例外はFP試験でもよく出題されるので、しっかり覚えておきましょうね!

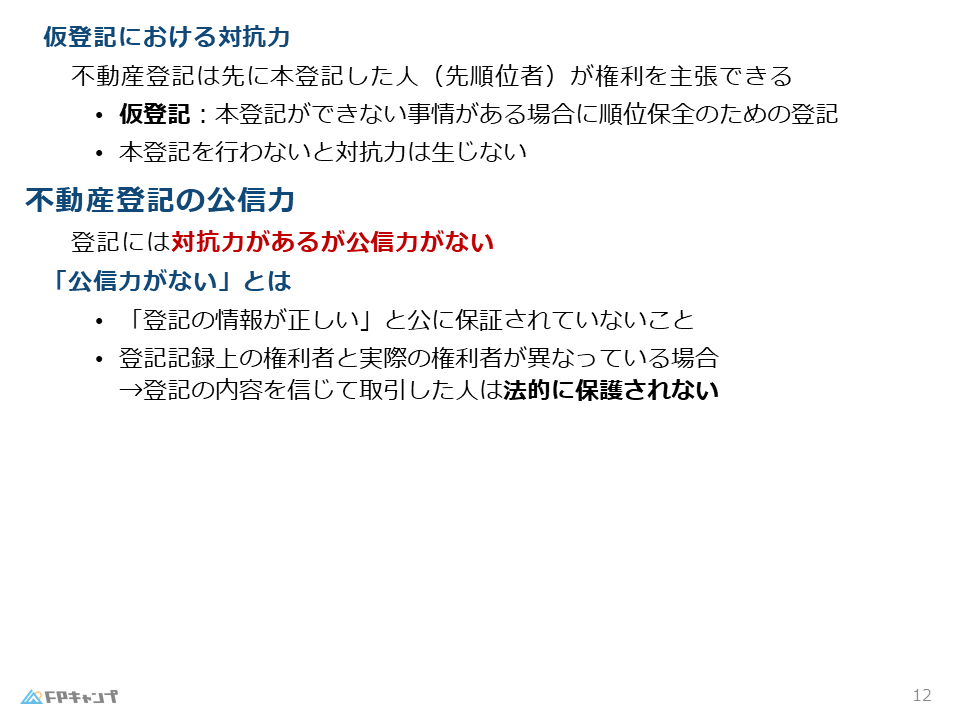

仮登記のススメ! 順位を守るための秘策

様々な事情で、すぐに本登記(正式な登記)ができない場合、仮登記という手続きがあります。

これは、例えるなら、お寿司屋さんで番号札を取るようなものです。

番号札を取れば、その場に並んでいなくても、自分の順番が確保されますよね。

仮登記も同様に、まだ登記は完了していなくても、将来の本登記の順位を確保しておくことができるのです。

仮登記とは? 本登記への予約券

仮登記とは、将来の本登記の順位を保全するための手続きです。

本登記をする前に、仮登記をしておくことで、他の人の登記よりも優先的に自分の登記を完了させることができます。

いわば、本登記の「予約券」のようなものです。

仮登記と本登記の関係: お寿司屋さんの番号札システム

仮登記と本登記の関係は、お寿司屋さんの番号札システムによく似ています。

番号札を取れば、自分の順番が確保され、後から来た人よりも先に席に案内されます。

仮登記も同様に、先に仮登記をしておけば、後から本登記をしようとする人よりも優先的に登記を完了させることができるのです。

仮登記の注意点: 本登記が必須

仮登記は、あくまでも順位を保全するための手続きであり、それ自体に対抗力はありません。

対抗力を得るためには、必ず本登記をする必要があります。

お寿司屋さんの例で言えば、番号札を取っただけではお寿司は食べられません。

実際に自分の順番が来たら、お店に行って注文する必要がありますよね。

仮登記も同じで、順位を確保した後は、必ず本登記を完了させる必要があるのです。

仮登記だけでは、第三者に対して権利を主張することはできません。

仮登記の効力: 順位保全効果で権利を守る

仮登記の効力は、「順位保全効果」と呼ばれます。

これは、仮登記をした時点での順位が、将来の本登記まで保全されるということです。

つまり、仮登記をしておけば、後から他の人の登記がされても、自分の登記の順位が下がることはありません。

これにより、二重売買などのトラブルから自分の権利を守ることができるのです。

ただし、仮登記だけでは対抗力は発生しないため、必ず本登記を完了させる必要があることを覚えておきましょう。

仮登記は、本登記の予約みたいなものなんですね!でも、本登記をしないと意味がないんですね。

まさにその通り!仮登記はあくまで順位を確保するためのもの。最終的には本登記を忘れずに行いましょう!

登記簿の落とし穴! 公信力がないって本当?

登記簿には対抗力はありますが、公信力はありません。

対抗力とは、登記によって第三者に対抗できる力のことで、公信力とは、登記簿に記載されている内容の正確性を公が保証する力のことを言います。

つまり、登記簿の情報が必ずしも正しいとは限らないということです。

素敵な家を見つけて、登記簿で所有者を確認し、その人に直接交渉して購入しても、実は登記簿の情報が古く、既に所有者が変わっていた…なんてこともあり得るのです。

このような場合、登記簿を信じて取引をしたとしても、法的に保護されません。

なぜなら、登記簿は「自分が正しい」と主張しているわけではないからです。

対抗力と公信力の違い

対抗力とは、登記をすることで、第三者に対して自分の権利を主張できる力のことを言います。

一方、公信力とは、登記簿に記載されている内容の正確性を公が保証する力のことを言います。

登記簿には対抗力はありますが、公信力はありません。

つまり、登記簿の情報が必ずしも正しいとは限らないということです。

公信力がないとは? 登記簿の情報は絶対ではない

登記簿に公信力がないということは、登記簿の情報が必ずしも最新かつ正確とは限らないということです。

登記簿の情報は、あくまで参考情報として捉え、最終的な判断は自己責任で行う必要があります。

特に高額な不動産取引を行う場合は、専門家(司法書士など)に相談することをお勧めします。

登記簿を信じて取引した結果…

登記簿の情報が古く、既に所有者が変わっていた場合、登記簿を信じて取引をしたとしても、法的に保護されません。

お金を支払って不動産を購入したとしても、その不動産を取得できない可能性があります。

このようなトラブルを避けるためにも、登記簿の情報はあくまで参考情報として捉え、最終的な判断は自己責任で行う必要があるのです。

不動産の登記 不動産登記の効力: 対抗力はあるが公信力はない

不動産の登記には、対抗力はありますが、公信力はありません。

これは、FP試験でも頻出の論点なので、しっかり覚えておきましょう。

対抗力があるとは、登記をすることで第三者に対して自分の権利を主張できるということです。

一方、公信力がないとは、登記簿の内容が必ずしも正しいとは限らないということです。

登記簿の情報はあくまでも参考情報であり、最終的な判断は自己責任で行う必要があります。

登記簿に公信力がないって、ちょっと怖いですね…。

そうですね。だからこそ、不動産取引は慎重に行う必要があります。登記簿の情報だけでなく、様々な情報を集めて、最終的な判断は自己責任で行いましょう。

FP2級対策! 不動産登記の重要ポイント

FP2級試験では、不動産登記に関する問題が必ず出題されます。

特に、対抗力、公信力、仮登記、借地借家権の特例などは頻出なので、しっかりと理解しておきましょう。

試験によく出る論点

FP2級試験でよく出題される不動産登記の論点は以下の通りです。

- 対抗力と公信力の有無

- 仮登記の効力

- 借地権と借家権の特例

- 二重売買における登記の重要性

これらの論点をしっかりと理解しておけば、試験で高得点を狙うことができます。

不動産登記の効力: 権利を守るための必須知識

不動産登記の効力は、自分の権利を守る上で必須の知識です。

登記をすることで、第三者に対して自分の権利を主張できる対抗力を得ることができます。

また、仮登記を利用することで、将来の本登記の順位を確保することも可能です。

これらの知識を身につけることで、不動産取引におけるトラブルを未然に防ぐことができます。

借地借家権の特例は要チェック!

借地権と借家権は、登記がなくても一定の対抗力が認められるという特例があります。

借地権は建物の登記、借家権は建物の引渡しによって対抗力が発生します。

これらの特例はFP試験でも頻出なので、しっかりと覚えておきましょう。

FP2級合格への近道: 不動産登記をマスターしよう

不動産登記はFP2級試験の重要ポイントです。

登記の効力や種類、例外などをしっかりと理解することで、試験対策だけでなく、実生活でも役立つ知識を身につけることができます。

しっかりと学習して、FP2級合格を目指しましょう!

FP試験対策として、重要なポイントがよくわかりました!

頑張ってください!応援しています!

まとめ:不動産登記の効力と重要性

今回の講座では、不動産登記の効力について、FP2級試験対策も踏まえながら解説しました。

重要なポイントは、登記には第三者に対抗できる力(対抗力)があること、しかし登記簿の内容の正確性を保証する力(公信力)はないこと、そして借地権と借家権には登記不要の特例があることです。

また、すぐに登記ができない場合に備えて、仮登記という制度があることも覚えておきましょう。

これらの知識を身につけることで、不動産取引を安全かつスムーズに行うことができます。

FP試験合格に向けて、しっかりと復習しておきましょう!

先生、ありがとうございました!これでFP試験もバッチリです!

頑張ってください!合格を心から応援しています!