24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、32万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

FP2級試験の勉強、順調に進んでいますか?

都市計画法の分野で、開発許可制度がよくわからない…という方も多いのではないでしょうか?

たしかに、覚えるべき面積や例外も多く、複雑ですよね。

でも、安心してください!

この制度、実は私たちの生活に密接に関わっていて、仕組みを理解すれば意外と簡単に覚えられるんです。

この記事では、FP2級試験対策として、開発許可制度の基礎から応用まで、実例を交えながらわかりやすく解説していきます。

合格に向けて、一緒に頑張りましょう!

開発許可の面積基準とか、例外とか、覚えるのが大変です…何か良い覚え方はありますか?

大丈夫ですよ!この記事で、面積基準の語呂合わせや、例外事項を理解するためのポイントを解説していきます。一緒に勉強していきましょう!

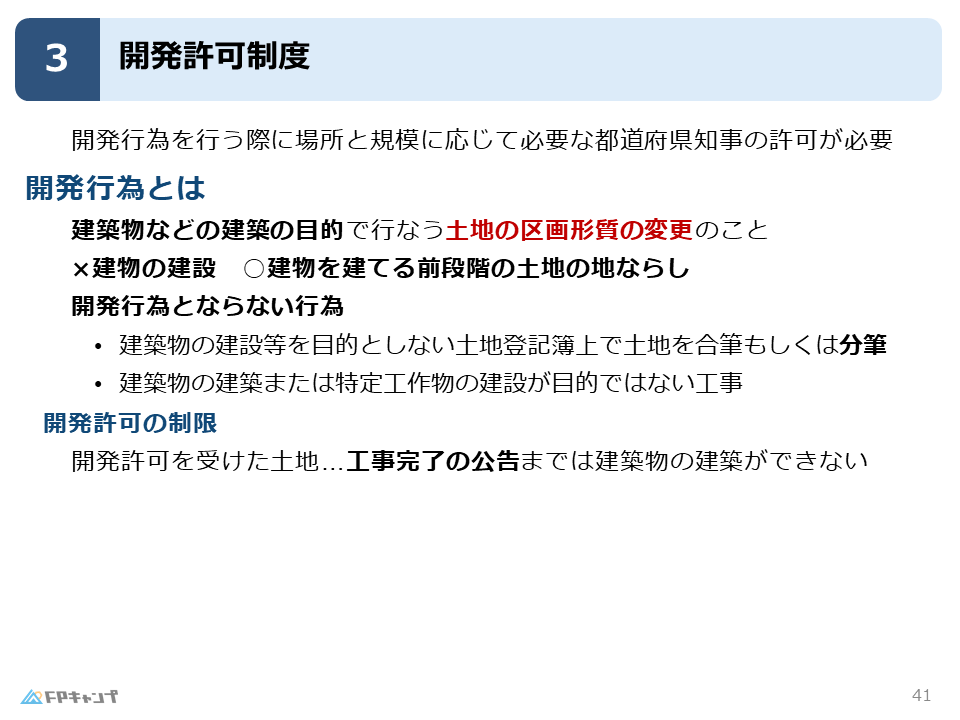

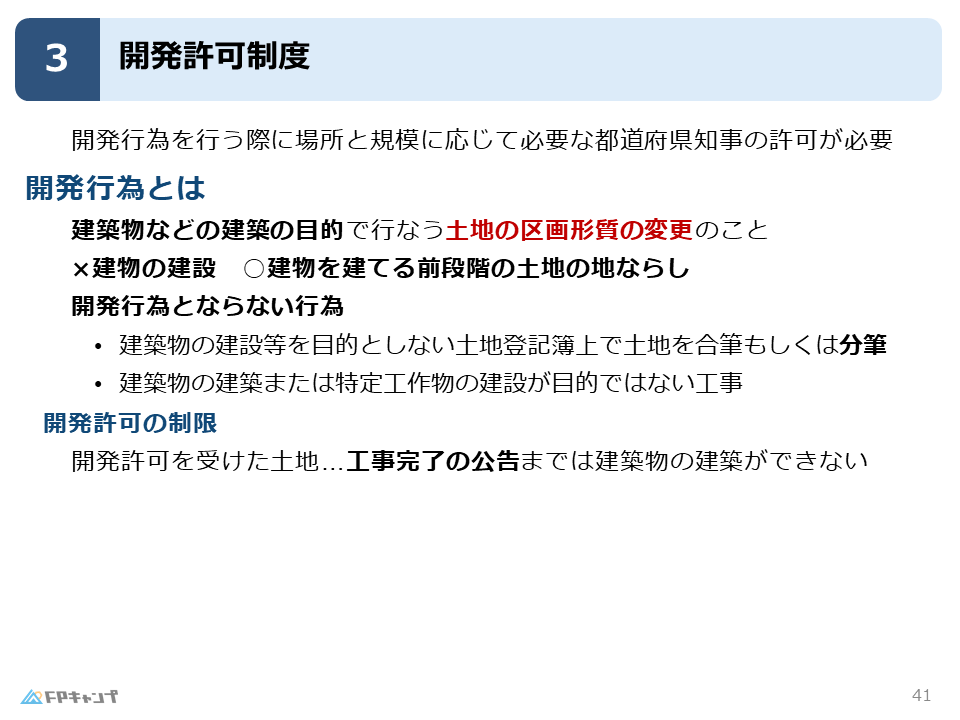

開発許可制度とは? – FP2級試験対策にも必須の基礎知識

開発許可の目的と都道府県知事の役割

まず、開発許可制度とは何か?

簡単に言うと、無秩序な開発を防ぎ、良好な住環境を保つための制度です。

一定規模以上の土地の開発を行う場合、都道府県知事の許可が必要になります。

例えば、東京で何か大規模な開発行為を行う際にも、東京都知事である小池百合子氏にこの開発許可をもらう必要があるわけです。

都道府県知事が許可を出すんですね!なんだか身近な感じがしてきました。

そうですよね。身近な例を想像しながら勉強すると、理解しやすいですよ!

開発行為の定義とポイント – 建築前の地ならしに着目!

土地の区画形質の変更とは?

開発行為とは、簡単に言うと「建築物などの建築を目的とした土地の形質の変更」のことです。

ここで重要なのは、建物を建てること自体ではなく、建物を建てる前の段階、つまり更地にする、道路を作るといった地ならしの部分を指しているということです。

土地の区画を整えたり、形質(土地の形状や性質)を変更する工事が該当します。

例えば、デコボコした土地を平らに整地したり、使いにくい形の土地を区画整理するといった工事ですね。

開発行為とならない行為 – 登記簿変更や特定工作物

注意が必要なのは、開発行為とならない行為です。

例えば、土地の登記簿上で土地を合筆(複数の土地を1つにする)したり、分筆(1つの土地を複数に分ける)する作業は、土地の形質変更を伴わないため、開発行為には該当しません。

また、ジェットコースターのような特定工作物の建設も、建築物を建てることが目的ではないため、開発行為には含まれません。

登記簿上の変更は開発行為にならないんですね!ちょっと意外でした。

そうなんです。あくまでも「土地の形質変更」がポイントですよ!

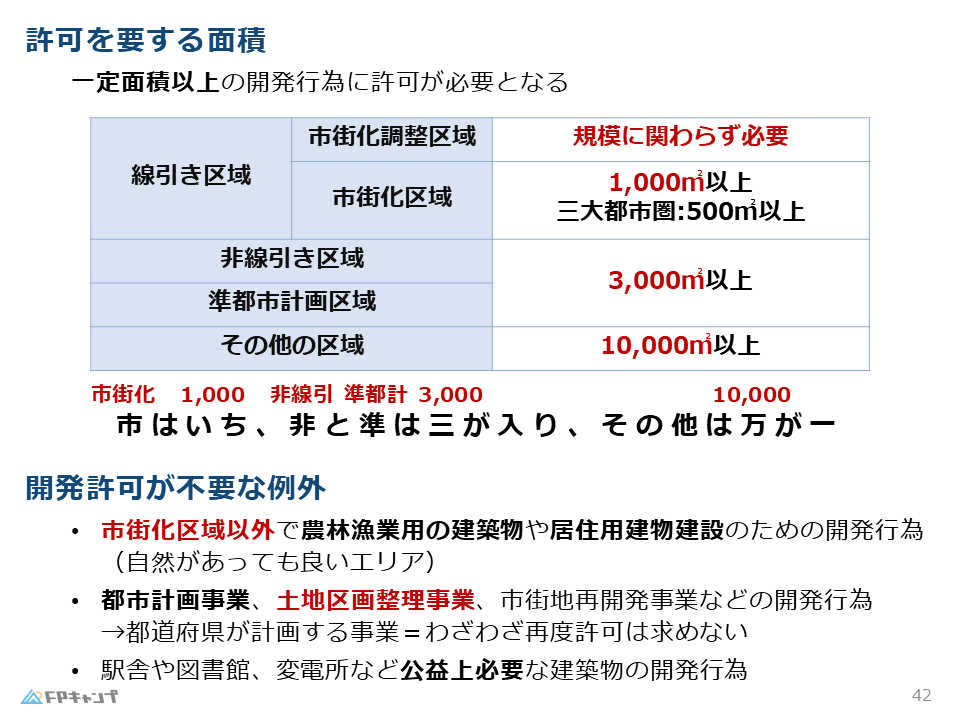

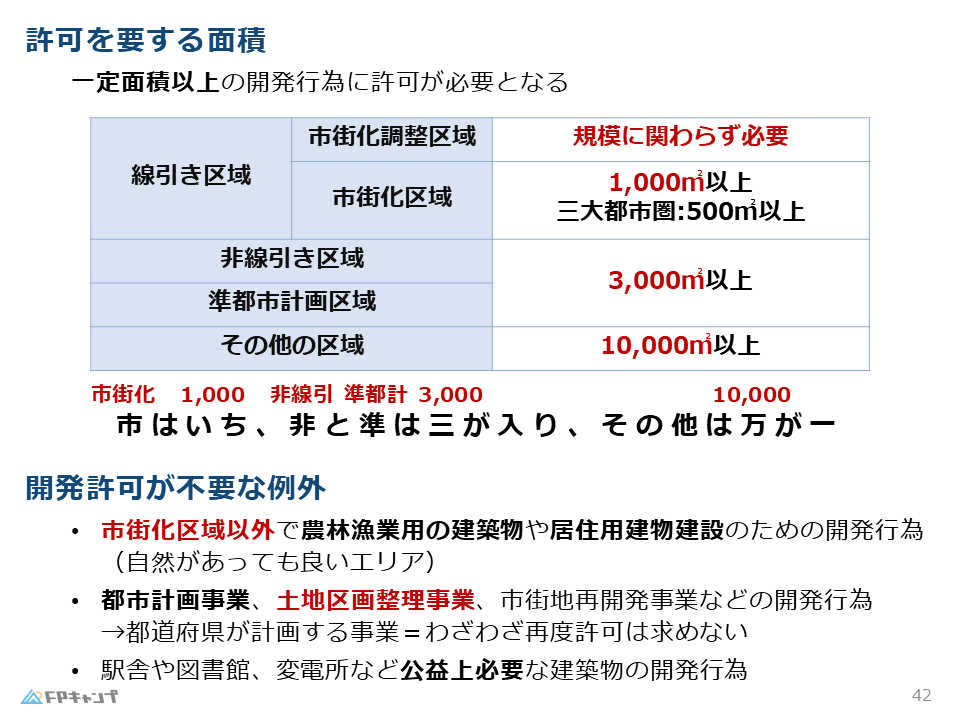

開発許可が必要なケース – 面積による判断基準

開発許可は、すべての開発行為に必要というわけではありません。

一定規模以上の土地の開発を行う際に必要となります。

その規模は、都市計画区域内のどのエリアに該当するかによって異なります。

市街化調整区域 – 規模に関わらず許可が必要な理由

市街化調整区域は、原則として開発を抑制する区域です。

そのため、規模に関わらず開発許可が必要となります。

たとえ1㎡の開発であっても、原則として開発が認められていない区域での開発は、厳しくチェックされるわけです。

市街化区域 – 1000平米以上で許可が必要な理由

市街化区域では、1000㎡以上の開発行為で許可が必要となります。

これは、ある程度の規模の開発でないと、周辺環境への影響が少ないと判断されているためです。

通常の戸建て住宅程度の開発であれば、許可は不要です。

三大都市圏などでは500㎡以上の場合もありますが、基本は1000㎡と覚えておきましょう。

非線引き区域と準都市計画区域 – 3000平米以上の開発行為

非線引き区域と準都市計画区域では、3000㎡以上の開発行為で許可が必要となります。

これらの区域は、市街化区域ほど開発が進んでいないため、市街化区域よりもやや緩やかな基準となっています。

その他の区域 – 1万平米以上の開発行為

その他の区域では、1万㎡以上の開発行為で許可が必要となります。

都市計画区域外など、開発がほとんど想定されていない区域では、大規模な開発でない限り許可は不要です。

面積基準の覚え方 – 市街化、非線引き、準都市計画、その他の区域

これらの面積基準は、「市(市街化)はいち(1,000)、非(非線引き)と準(準都計)は三(3,000)が入り、その他は万(10,000)が一」という語呂合わせで覚えることができます。

市街化調整区域は、規模に関わらず許可が必要なので、例外として覚えておきましょう。

| 区域 | 面積基準 |

|---|---|

| 市街化区域 | 1,000㎡以上 |

| 市街化調整区域 | 規模に関わらず |

| 非線引き区域・準都市計画区域 | 3,000㎡以上 |

| その他の区域 | 10,000㎡以上 |

語呂合わせ、覚えやすくて助かります!表にまとめてみると、さらに分かりやすいですね。

そうですね!表と語呂合わせを組み合わせて、しっかり覚えてくださいね。

開発許可取得後の制限 – 工事完了公告までの建築禁止

開発許可を取得した後、すぐに建物を建てることができるわけではありません。

開発工事完了の公告があるまでは、建築物の建築ができません。

これは、地ならし工事中に建物を建てると、工事の妨げになる可能性があるからです。

工事完了後、安全が確認されてから建築が可能になります。

開発許可をもらっても、すぐに建築できないんですね。安全のためには必要な制限ですね。

その通りです。開発許可制度は、安全な街づくりにも繋がっているんですよ。

開発許可が不要な例外 – 目的と公益性から理解する

開発許可が必要な面積基準を満たしていても、許可が不要な例外があります。

これらの例外は、その目的と公益性から理解することができます。

市街化区域以外での農林漁業用建築物

市街化区域以外で、農林漁業用の建築物や居住用の建物を建てるための開発行為は、許可が不要です。

これは、市街化区域以外では農林漁業を促進することが重要であり、これらの開発を制限する必要がないからです。

例えば、牧場を経営する人が牛舎を建てたり、農家の方が自宅を建てる場合は、許可は不要です。

都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業

都市計画事業(道路や公園の整備など)、土地区画整理事業(道路の区画整理など)、市街地再開発事業(老朽化した建物の建て替えなど)のような、行政がお墨付きを与えている事業は、開発許可が不要です。

これらの事業は、すでに都道府県が計画し、承認しているため、改めて開発許可を得る必要がないからです。

駅舎、図書館、変電所などの公益上必要な建築物

駅舎、図書館、変電所など、公益上必要な建築物の建設のための開発行為も、許可が不要です。

これらの建築物は、公共の利益に資するものであり、開発を制限する必要がないからです。

これらの建築物は、私たちの生活に欠かせないインフラ整備と言えるでしょう。

例外事項も、理由を理解すると覚えやすいですね!

その通りです!丸暗記ではなく、理解を深めることが重要ですよ。

まとめ – 開発許可制度の面積基準と例外を再確認! FP2級合格を目指そう

この記事では、FP2級試験対策として、開発許可制度について解説しました。

開発許可は、一定規模以上の開発行為を行う際に、都道府県知事の許可が必要となる制度です。

許可が必要となる面積基準は、区域によって異なり、市街化区域は1000㎡以上、市街化調整区域は規模に関わらず、非線引き区域と準都市計画区域は3000㎡以上、その他の区域は1万㎡以上となっています。

また、農林漁業用建築物や公益上必要な建築物など、許可が不要な例外もあります。

これらのポイントをしっかりと理解し、FP2級試験合格を目指しましょう!

開発許可制度の全体像が理解できました!試験にも自信を持って臨めそうです。

素晴らしいです!自信を持って試験に臨んでください!応援しています!