24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、32万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

「事業承継税制って名前はよく聞くけど、実際どんな制度なの?」

「FP2級の試験でどこまで勉強すればいいの?」

「複雑そうで難しそう…」と感じている方も多いのではないでしょうか。

確かに、事業承継税制は細かい規定も多いので、苦手意識を持つ方もいるかもしれません。

しかし、中小企業の経営者や後継者にとって非常に重要な制度ですし、FP2級の試験でも頻出テーマです。

この記事では、FP2級の試験対策として、事業承継税制のエッセンスを分かりやすく解説します。

制度の背景や目的から、具体的な仕組み、特例措置のメリット、そして他制度との併用まで、重要なポイントをしっかり押さえていきましょう。

これを読めば、事業承継税制の全体像を掴み、FP2級の試験にも自信を持って臨めるはずです!

事業承継税制、名前は知ってるんですが、内容がよくわからないんです。FP2級の試験範囲ですよね?

はい、FP2級では重要なテーマです。この講義でしっかりマスターしましょう!

事業承継の現状と課題

まず、なぜ事業承継が難しいのか、その現状と課題について考えてみましょう。

中小企業のオーナー社長が高齢化し、次の世代に会社を引き継ぎたいと考えても、実際にはスムーズにいかないケースが多いです。

その大きな理由の一つが、後継者不足です。

優秀な人材が社内にいない、子供は別の仕事をしているなど、後継者候補が見つからないという悩みを抱える経営者は少なくありません。

また、後継者候補がいても、事業を承継する際に大きな金銭的負担が発生することも課題です。

確かに、後継者問題ってよく聞きますね。金銭的な負担って具体的には何ですか?

会社を承継する際には、株式の移動が必要になりますが、その際に多額の相続税や贈与税が発生する可能性があるんです。これが事業承継の大きな壁となっているケースが多いんですよ。

事業承継税制の概要(FP2級対策)

事業承継税制とは、まさにこの問題を解決するために設けられた制度です。

簡単に言うと、中小企業の非上場株式等について、贈与税や相続税の納税を猶予または免除する特例です。

つまり、後継者が株式を取得する際の税負担を軽減することで、円滑な事業承継を支援することを目的としています。

なるほど、税金の負担を軽くしてくれるんですね!

その通りです!事業を継続していくためにも、後継者への負担を軽減することはとても重要なんです。

事業承継税制の仕組み

具体的には、後継者である受贈者(贈与の場合)や相続人(相続の場合)が非上場株式を取得した際に、本来支払うべき贈与税や相続税の納税を猶予、あるいは一定の条件を満たせば免除するという仕組みです。

これにより、後継者は資金繰りの負担を軽減し、事業の継続や発展に集中することができます。

納税猶予とは、納税を一定期間先延ばしにすることで、免除とは、納税義務そのものをなくすことです。

猶予と免除があるんですね。状況によって使い分けられるのでしょうか?

はい、制度には一般措置と特例措置があり、それぞれで猶予や免除の条件が異なります。FP2級では特に特例措置についてしっかり理解しておきましょう。

一般措置と特例措置の比較(FP2級頻出ポイント)

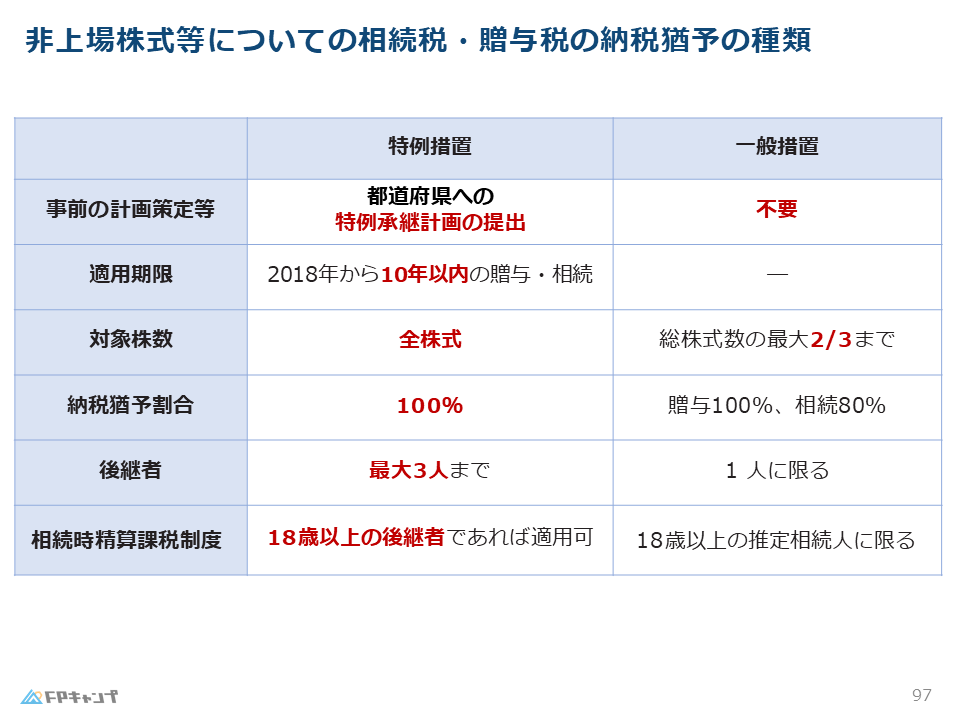

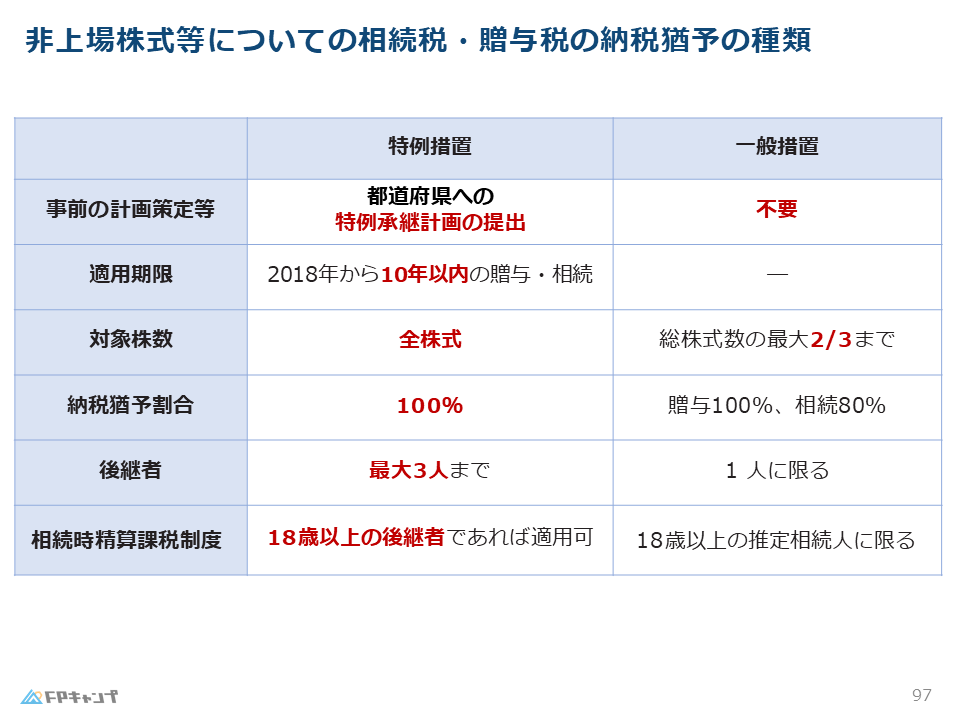

事業承継税制には、一般措置と特例措置があります。

FP2級の試験では、特例措置が頻出ポイントです。

特例措置では、事前に都道府県に特例承継計画を提出することが条件となりますが、その大きなメリットは、会社の全株式について100%の納税猶予を受けられる点です。

一方、一般措置では猶予率が低く、納税猶予の対象となる株式数も限られています。

表で見ると違いが分かりやすいですね!特例措置の方がメリットが大きいんですね。

その通りです!特例措置を利用するためには事前の計画提出が必要ですが、100%猶予を受けられるメリットは大きいです。

特例措置の適用条件とメリット

特例措置を適用するためには、都道府県に特例承継計画を提出し、承認を得る必要があります。

この計画には、事業承継のスケジュールや後継者の育成計画などが含まれます。

計画をきちんと作成し、承認を受けることで、会社の全株式について100%の納税猶予という大きなメリットを得ることができます。

納税猶予によって、後継者は資金繰りに余裕ができ、事業の安定化や発展に資金を投入することができます。

計画を立てるのは大変そうですが、メリットも大きいんですね。

はい、計画作成は手間がかかりますが、長期的な視点でみると、事業の安定と成長に大きく貢献するはずです。しっかり準備を進めましょう。

事業承継税制と他制度との併用

事業承継税制は、相続時精算課税制度と併用することが可能です。

相続時精算課税制度とは、生前に財産を贈与した場合に、贈与税の負担を軽減する制度です。

これらの制度を併用することで、より効果的に税負担を軽減し、スムーズな事業承継を実現することができます。

事業承継税制と相続時精算課税制度を組み合わせることで、後継者への負担を最小限に抑える戦略的な事業承継プランを立てることができます。

他の制度と組み合わせられるのは便利ですね!

まさに!状況に応じて最適な制度を活用することで、より効果的な事業承継が可能になります。

ケーススタディ:事業承継税制の活用例

例えば、A社の社長は息子に会社を継がせたいと考えています。

A社の株式は非上場株式で、評価額は1億円です。

息子に株式を贈与する場合、多額の贈与税が発生しますが、事業承継税制の特例措置を利用することで、納税を100%猶予することができます。

これにより、息子は資金繰りの負担なく事業を承継し、会社の経営に専念することができます。

また、相続時精算課税制度と併用することで、更なる節税効果も期待できます。

具体的な例で聞くと、イメージしやすいです!

事業承継税制を活用することで、多くの企業がスムーズな世代交代を実現しています。ケーススタディを通して、理解を深めていきましょう!

まとめ:事業承継税制でスムーズな事業承継を実現(FP2級試験対策)

事業承継税制は、中小企業の円滑な事業承継を支援するための重要な制度です。

特に、特例措置を活用することで、後継者は非上場株式の取得に伴う贈与税や相続税の納税を100%猶予することができます。

FP2級の試験では、一般措置と特例措置の違い、特例承継計画の提出など、重要なポイントをしっかり押さえておきましょう。

事業承継税制を理解することは、FPとして顧客の事業承継をサポートする上でも非常に役立ちます。

事業承継税制について、全体像が理解できました!FP2級の試験対策にもなりますね。

素晴らしい!事業承継は企業にとって重要なテーマです。FPとしてしっかり理解しておきましょう!