24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

相続って聞くと、なんだか難しそう…、誰が相続人になるの?、遺産分割はどうなるの?など、色々な疑問が湧いてきますよね。

特にFP試験では、聞き慣れない用語や似たような用語がたくさん出てきて、混乱してしまう方も多いのではないでしょうか。

そこで、今回は相続の基本である「相続人」について、FP2級レベルで分かりやすく解説していきます。

相続の基礎知識をしっかり身につけて、試験対策もバッチリにしましょう!

相続の勉強を始めましたが、専門用語が多くて混乱しています…。先生、相続人って誰のことですか?

そうですね、相続は専門用語が多くて大変ですよね。でも、一つずつ丁寧に理解していけば大丈夫です!一緒に頑張りましょう!

相続人とその種類をFP2級レベルで徹底解説

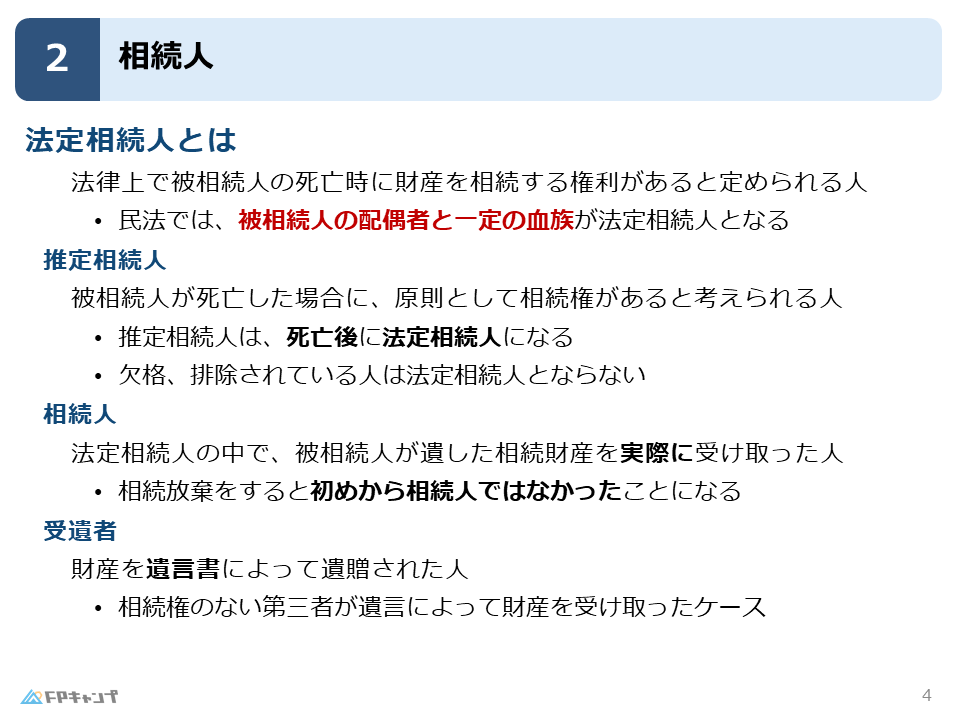

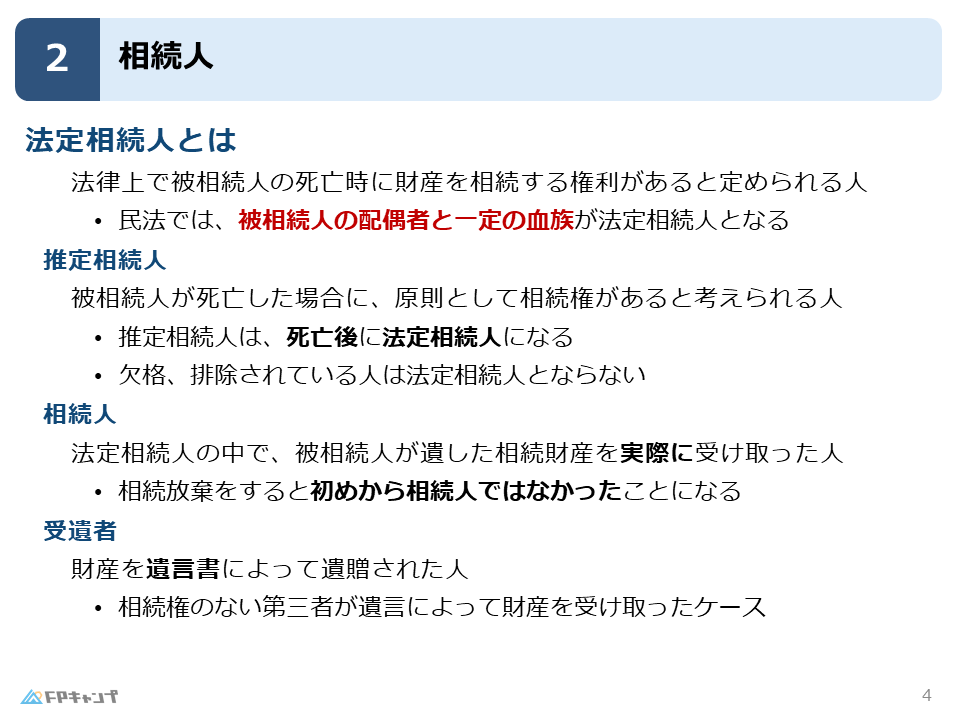

相続人と法定相続人の違いとは?

一般的に「相続人」と言うと、法定相続人のことを指します。

法定相続人とは、法律で定められた相続人のことで、被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利を持つ人のことです。

つまり、法律上、相続すべきと定められている人ですね。

生前の相続、推定相続人とは?

推定相続人とは、被相続人が亡くなった場合に、相続権を持つと考えられる人のことです。

つまり、生前の話ですね。

例えば、「おじいちゃんが亡くなったら、財産は奥さんと子供たちが相続するだろう」と予想される場合、奥さんと子供たちは推定相続人となります。

一般的には、推定相続人は、被相続人が実際に亡くなった後には法定相続人になります。

相続人と受遺者の違いをFP2級試験対策として解説

相続人は、法律で定められた相続人で、受遺者は、遺言によって財産を受け取る人のことです。

例えば、愛人に全財産を譲るという遺言があった場合、愛人は受遺者となります。

相続人と受遺者は、財産を受け取るという点では同じですが、その根拠が法律か遺言かという点で異なります。

FP2級試験では、これらの用語の違いを理解しておくことが重要です。

相続人と受遺者の違いがよく分かりました!でも、まだ少し不安です…。

大丈夫ですよ!繰り返し復習することで、理解が深まります。自信を持って試験に臨みましょう!

法定相続人の順位と相続の基礎知識

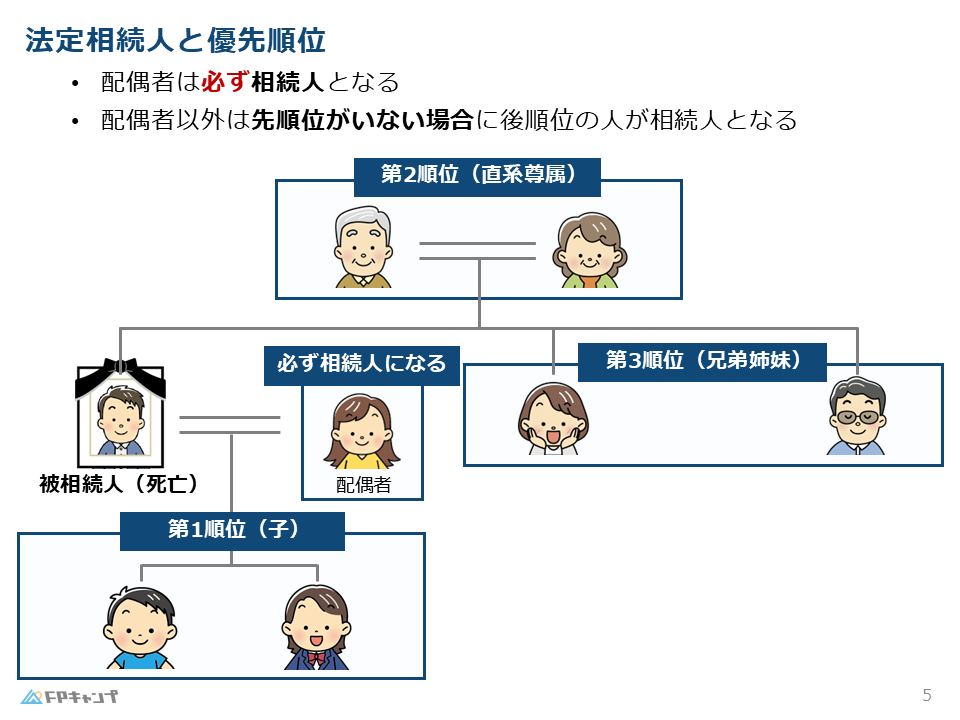

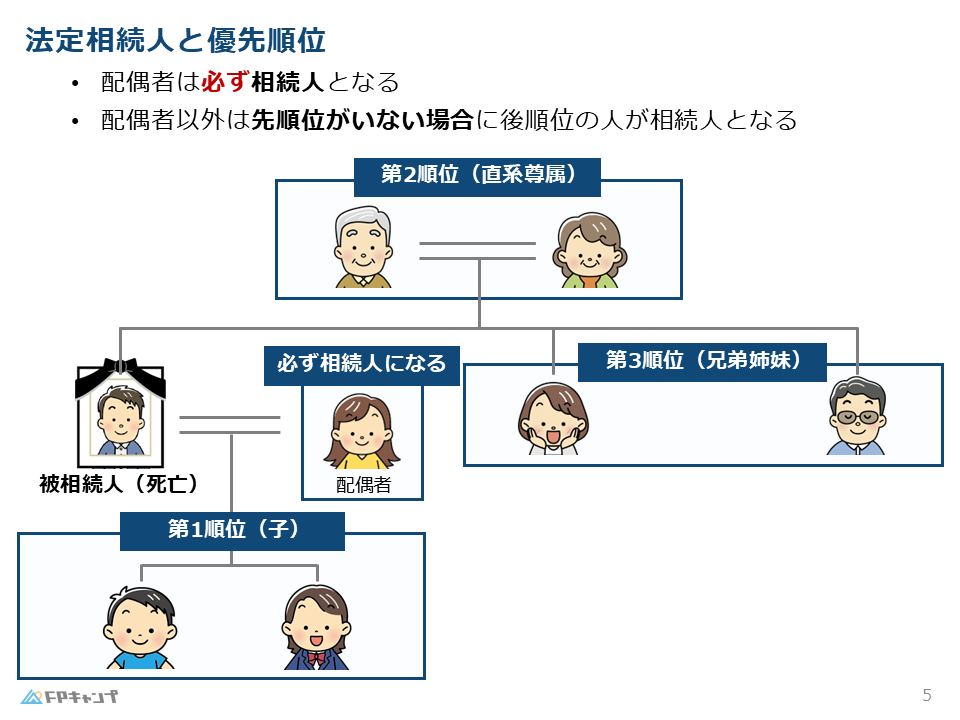

配偶者は常に相続人!その理由とは?

配偶者は、常に相続人となります。

これは、夫婦は一緒に生活し、財産を築いてきたという考え方に基づいています。

配偶者がいる場合、配偶者以外の相続人は、順位によって相続の権利が決定されます。

子供・親・兄弟姉妹…相続順位をFP2級向けに解説!

配偶者以外の法定相続人の順位は、以下のようになっています。

| 順位 | 相続人 |

|---|---|

| 第1順位 | 子供 |

| 第2順位 | 親 |

| 第3順位 | 兄弟姉妹 |

上位の順位の相続人がいる場合、下位の順位の相続人は相続人となりません。

例えば、子供が1人でもいれば、親や兄弟姉妹は相続人となりません。

FP2級試験では、この順位をしっかり理解しておくことが重要です。

相続におけるレアケース、子供と親が同時に相続人になることはある?

いいえ、ありません。

子供が存命であれば、親は相続人になりません。

配偶者がいなくて、子供と親がいる場合、相続するのは子供だけとなります。

FP試験では、このようなレアケースを想定した問題も出題される可能性があるので、注意が必要です。

相続順位、やっと理解できました!ありがとうございます!

理解できてよかったです!この調子で頑張っていきましょう!

親族の範囲と扶養義務

血族と姻族、その違いとは?FP2級で頻出!

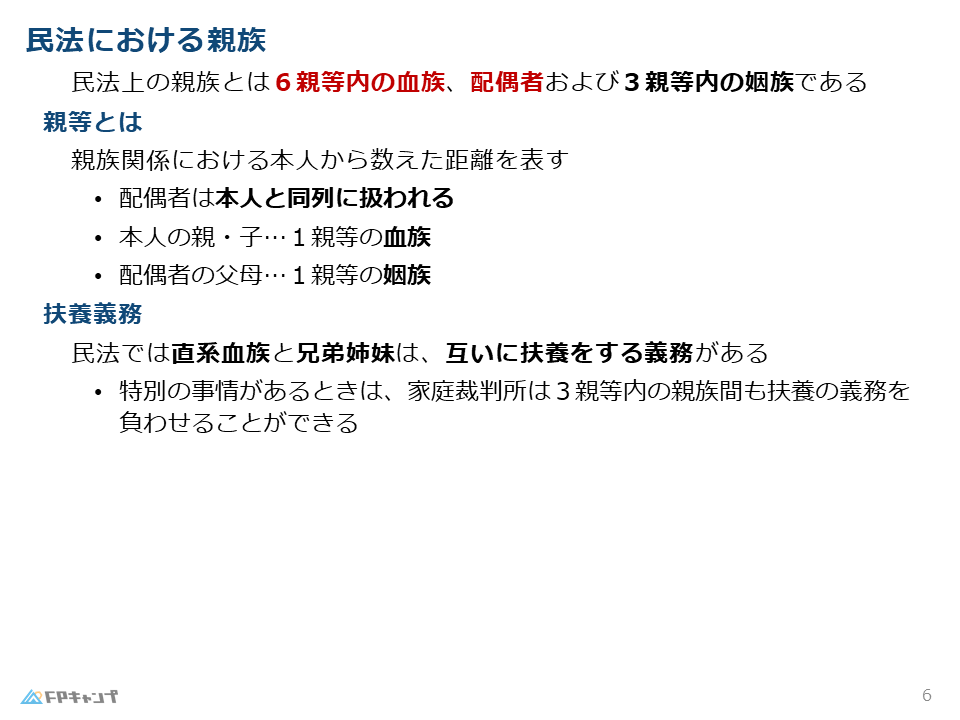

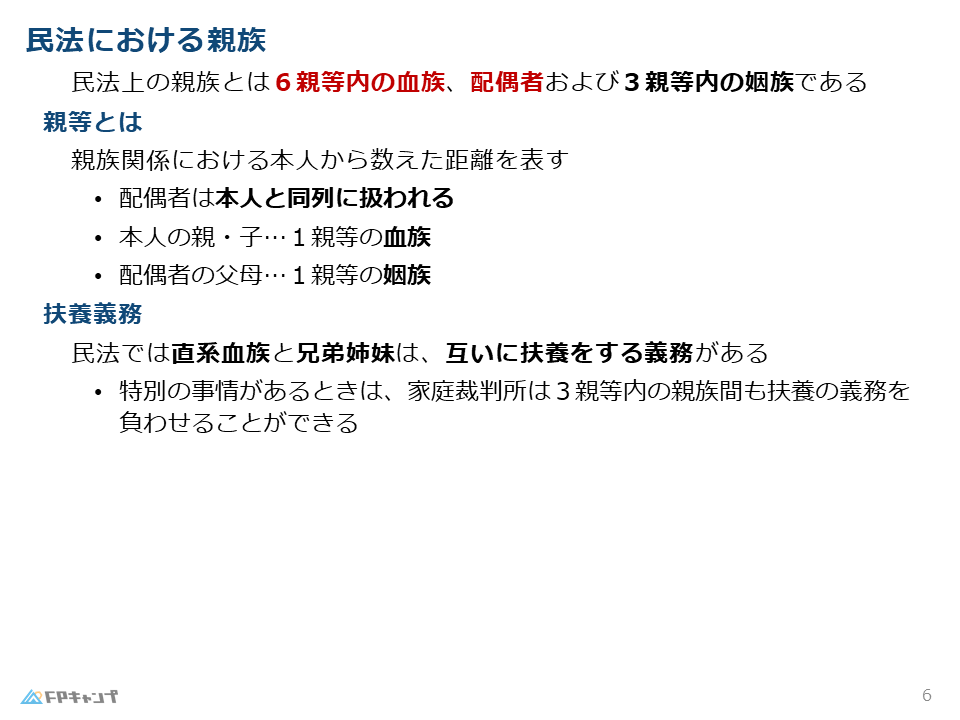

民法上の親族は、「6親等内の血族と配偶者及び3親等内の姻族」と定義されています。

血族とは、血のつながりがある親族のことで、自分から見て、親、子、兄弟姉妹、祖父母、孫などが該当します。

姻族とは、配偶者を介して親族となった人のことで、配偶者の父母(義理の父母)、配偶者の兄弟姉妹などが該当します。

親等とは、親族関係における本人から数えた距離のことです。

自分と親、自分と子は1親等、自分と祖父母、自分と孫は2親等となります。

配偶者とは0親等ではなく、同列に扱われます。

親族の範囲と扶養義務の関係をFP2級試験対策として解説

民法では、直系血族(親、子、祖父母、孫など)と兄弟姉妹の間には扶養義務があります。

扶養義務とは、生活に困窮している親族を扶養する義務のことです。

FP2級試験では、親族の範囲と扶養義務に関する問題が出題される可能性があるので、しっかりと理解しておきましょう。

特別な事情がある場合は、3親等内の親族にも扶養義務が生じる場合があります。

血族と姻族の違い、よく分かりました!扶養義務についても理解できました。

素晴らしいですね!着実に理解が進んでいますね!

FP2級試験で頻出!様々な種類の子供と相続

実子と養子、相続における違いはある?

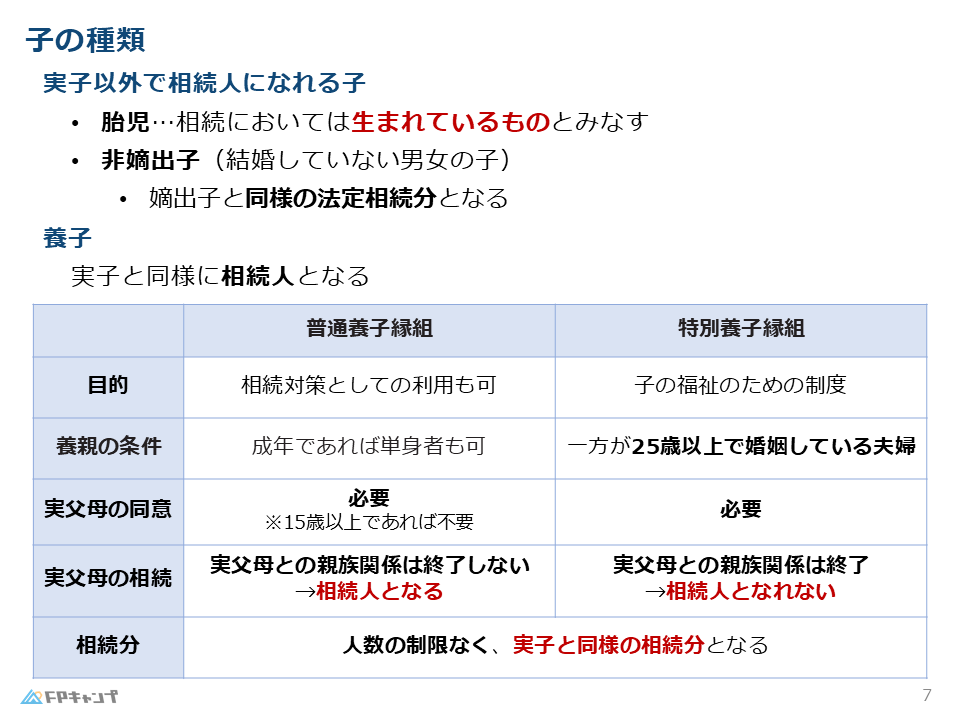

実子とは、夫婦の間に生まれた子供のことです。

養子とは、血のつながりがない子供を法律上の親子関係とすることです。

相続においては、実子と養子は区別なく相続人となります。

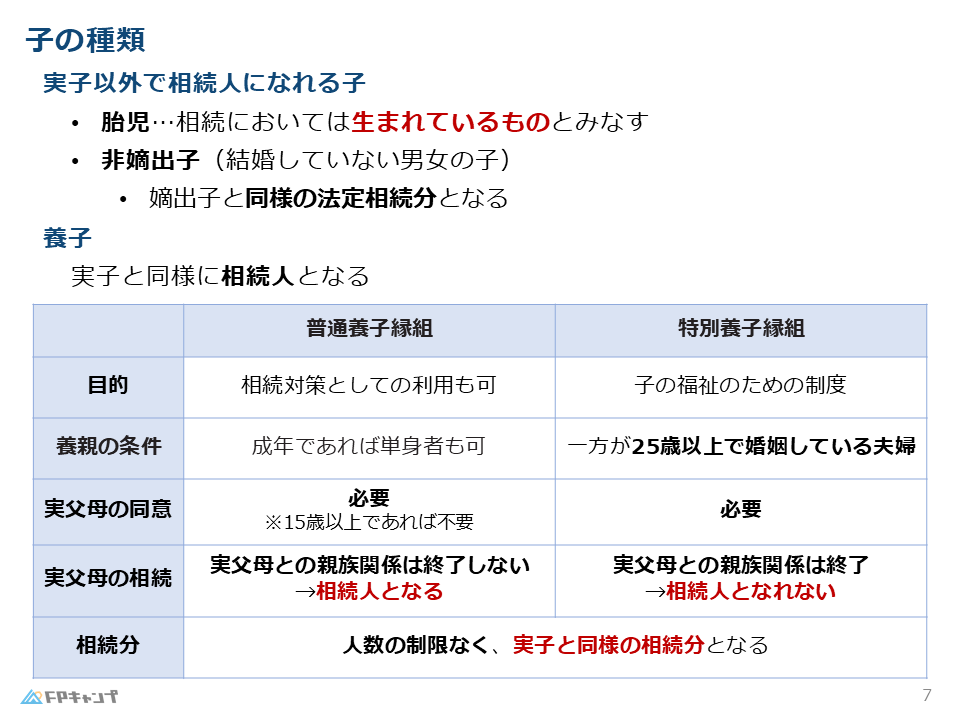

胎児の相続権について

胎児は、まだ生まれていませんが、相続においては既に生まれているものとみなされます。

つまり、胎児にも相続権があります。

妊娠中にお父さんが亡くなった場合、生まれてきた子供は、お父さんの財産を相続することができます。

非嫡出子の相続権について

非嫡出子とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供のことです。

非嫡出子も、嫡出子(婚姻関係にある男女の間に生まれた子供)と同様に相続権があります。

婚姻関係の有無は、子供の相続権に影響を与えません。

普通養子と特別養子の違いをFP2級試験対策として徹底解説!

養子には、普通養子と特別養子の2種類があります。

普通養子は、主に相続税対策などの目的で利用されることが多く、特別養子は、子供の福祉を目的としています。

それぞれの違いを以下にまとめました。

| 項目 | 普通養子 | 特別養子 |

|---|---|---|

| 養親の条件 | 成年であること | 一方が25歳以上、婚姻していること |

| 実父母の同意 | 15歳未満は必要、15歳以上は不要 | 常に必要 |

| 実父母の相続 | 相続人となる | 相続人とならない |

養子と実父母の相続関係はどうなる?

普通養子縁組の場合、実父母との親子関係は継続するため、養子は実父母と養親の両方から相続できます。

一方、特別養子縁組の場合、実父母との親子関係は解消されるため、養子は養親からのみ相続できます。

養子の種類の違い、複雑ですね…。でも、先生のおかげで理解できました!

理解できてよかったです!難しいところですが、FP試験では頻出なので、しっかり押さえておきましょう!

まとめ:相続人の種類と相続の基礎をFP2級レベルで理解する

今回は、相続の基礎知識として、相続人、法定相続人、推定相続人、受遺者、相続順位、そして様々な種類の子供と相続について解説しました。

これらの知識は、FP2級試験だけでなく、実生活でも役立つ知識です。

しっかりと理解しておきましょう。

- 相続人: 財産を実際に受け取った人

- 法定相続人: 法律で定められた相続人

- 推定相続人: 被相続人が生存中に相続すると推定される人

- 受遺者: 遺言で財産を受け取る人

- 相続順位: 配偶者 → 子供 → 親 → 兄弟姉妹

- 子供の種類と相続: 実子、胎児、非嫡出子、普通養子、特別養子

- 親族の範囲: 血族、姻族、親等、扶養義務

先生、ありがとうございました!相続の基礎知識が身につきました!

頑張ってください!応援しています!