24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

将来の介護について、「介護が必要なとき、費用はいくらくらいかかるのだろう」漠然とした不安を抱えている人は多くいます。

介護にかかる費用は、一時的な支出と月々の支出を合わせると、総額で平均約500万円以上にも上ります。

多額の費用に驚き、不安を感じる人も多いでしょう。しかし、リスクを正しく理解すれば、備えられるので、早めの行動が重要です。

本記事では、介護にかかる費用のリアルな内訳から、リスクに備える方法までを分かりやすく解説します。

目安を確認!介護費用の総額(平均値)

介護費用は、大きく分けて「初期費用」と「継続費用」の2種類があり、どれほどの金額がかかるか理解する必要があります。

一時的にかかる「初期費用」

一時的にかかる費用とは、住宅のリフォームや介護用ベッドの購入など、介護の「初期費用」を指します。

介護保険サービスの利用料とは別に、介護のための環境を整えるために一時的に発生する費用です。

生命保険文化センターの「2024年度 生命保険に関する全国実態調査」によると、介護時の初期費用の平均額は47万円でした。

ただし、初期費用は、要介護度や住まいの状況、本人の身体状況によって大きく変動するため、目安の数値としてとらえましょう。

介護がはじまるタイミングで、想定以上の出費が発生する可能性があることを覚えておかなければなりません。

月々かかる「継続費用」

初期費用に加えて、継続的に発生するのが「月々の費用」です。

公的介護保険サービスの自己負担分や、保険適用外のサービス利用料、おむつ代などの消耗品費が含まれます。

同調査によると、月々かかる費用の平均額は9万円でした。

ただし、この平均額は、在宅介護か施設介護かによっても異なります。

在宅介護は費用を抑えられる反面、家族の身体的・精神的な負担が大きくなる傾向があります。

一方、施設介護は専門的なケアを受けられる安心感があるものの、経済的な負担は大きくなるため、慎重に判断しなければなりません。

介護期間(介護をはじめてからの期間)は、平均4年1か月(48.7か月)という結果が出ています。

これらのデータをもとに、介護にかかる費用の総額を単純計算してみましょう。

( 月々の費用9万円 × 48.7か月 ) + 初期費用47万円 = 約485万3,000円

この結果から、「介護費用は約500万円」といわれていることが分かります。

ただし、あくまで平均値であり、介護期間が10年以上に及ぶケースもあれば、より高額な施設に入居する場合もあります。

介護は、数か月から数年単位で続く長期的な経済的負担となる点を、しっかりと認識しておきましょう。

介護に備える方法とは?

介護リスクに備えるためには、3つの「公的保険の活用」「家族との話し合い」「お金の知識を学ぶ」を押さえておくのがおすすめです。

公的保険

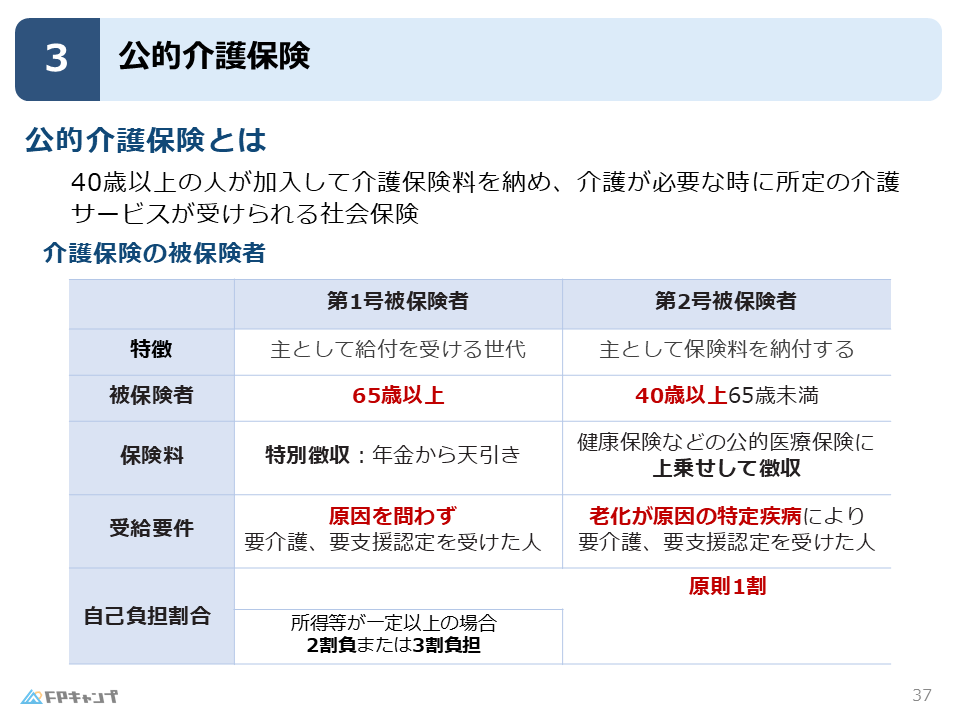

日本には、介護の負担を社会全体で支えるための「公的介護保険制度」があり、所得に応じて1〜3割の自己負担で介護サービスを利用できます。

介護保険制度を正しく理解し、かしこく活用する点が、介護に備えるうえでの基本かつ重要なポイントです。

日本では、40歳以上の人が介護保険に加入する義務があり、40歳~64歳の人は、特定疾病による介護が必要な場合、サービスを受けられます。

65歳以上の人は、要介護認定・要支援認定を受けた場合、原因を問わずにサービスを受けられる重要な制度です。

ただし、介護保険には支給額に限度があり、超えた場合は全額自己負担になるため、注意が必要です。

しかし、介護費用が高額になった場合、申請が必要ですが「高額介護サービス費制度」も受けられます。

高額介護サービス費制度とは、1か月の介護サービス自己負担額が上限額を超えた場合に、超えた分の金額が払い戻される制度です。

上限額は所得によって区分されているため、自身の負担額を理解しておきましょう。

これらの知識をより詳細に知りたい人は、以下の記事をご覧ください。

▶関連記事:公的介護保険(ライフプランニングと資金計画)完全講義シリーズ

家族と話し合う

いざ介護がはじまったときに家族間のトラブルを避け、協力体制を築くためには、事前に家族全員で話し合っておく必要があります。

例えば、資産や保険の加入状況、希望の介護(在宅/施設)、誰が中心となって介護を進めるのかなどを話し合っておきましょう。

お金の話は切り出しにくいかもしれません。

しかし、介護がはじまってからでは意思確認が難しくなったり、冷静な話し合いができなかったりする可能性があります。

「家族の将来のため」という視点で話し合うことが、結果的に家族全員の心身の負担を軽減することにつなげます。

お金の知識を学ぶ

公的制度を使いこなし、家族との話し合いを円滑に進めるためにも、土台として必要になるのが「お金の知識」です。

介護は、年金・保険・税金・不動産・相続など、お金に関するさまざまな知識が複雑に絡み合う問題のため、正しい知識を身につけましょう。

例えば、以下のような場面で、お金の知識が活躍します。

- 介護費用を親の年金だけでまかなえないとき、親の預貯金をどう計画的に使っていくか。

- 医療費が高額になったとき、医療費控除を活用する。

- 親が認知症になった場合に備え、成年後見制度や家族信託の利用を検討する。

- 実家を売却して施設入居の費用にあてるべきか、賃貸に出すべきか。

知識がないまま判断してしまうと、思わぬ損をしてしまったり、将来の選択肢を狭めてしまったりする恐れがあります。

お金に関する幅広い知識を自身で学べば、変化する状況に柔軟に対応し、家族にとって最善の選択をする基盤になります。

お金の知識を学ぶなら「FP資格」がおすすめ

介護に備えるために、お金の知識を効率的に学びたい人には、FP(ファイナンシャルプランナー)資格の学習が向いています。

FP資格の正式名称は、「ファイナンシャル・プランニング技能士」と呼び、3級・2級・1級のレベルに分かれた国家資格です。

FP試験の範囲は広く、以下の6つの分野が該当します。

- ライフプランニングと資金計画:社会保険・公的年金・住宅ローンなど

- リスク管理:生命保険・損害保険・医療保険など

- 金融資産運用:預貯金・株式・投資信託など

- タックスプランニング:所得税・住民税・各種控除など

- 不動産:不動産取引・不動産に関する法律や税金など

- 相続・事業承継:相続税・贈与税・遺言など

これらの分野は、介護で直面する「公的年金」「公的介護保険」「医療費控除」「相続」などの課題を解決できる知識です。

「介護に備える」「不動産の活用方法」などの断片的な知識ではないため、多角的な視点で問題を解決できます。

それぞれの分野の関連性が分かり、自身の家庭の状況にどう応用できるのかを考える「お金の総合力」が身につきます。

これは、介護だけでなく、自身の老後資金計画・子どもの教育資金・住宅ローンなど、さまざまな問題をまとめて解決できるでしょう。

【無料コースあり】分かりやすさと楽しさ重視!FPキャンプでFP学習

FPの学習をお手軽かつ効率的に進めたい人には、ほんださんが運営するFP試験対策の学習コンテンツ「FPキャンプ」がおすすめです。

YouTubeで好評の分かりやすい講義

FPキャンプでは、YouTubeチャンネル登録者数31万人以上を誇る「ほんださん」が分かりやすく、本質から理解できるよう丁寧に解説します。

難しい専門用語や複雑な制度を、身近な例えを用いてかみ砕いて解説し、初心者でも安心して学習を進められます。

初心者が感じる疑問に先回りした講義では、深い部分までユーモアを交えて解説しているので、好奇心が刺激されるでしょう。

【おすすめの記事】

【暗記量減】試験範囲が広いFP試験は「本質理解」で攻略!合格を勝ち取る勉強法

無料コースあり!気軽にスタートできる環境を提供

FPキャンプでは、学習のハードルを下げるために、「FP3級(学科試験対策)コース」を完全無料で提供しています。

FP3級の試験範囲を学べる講義動画やテキスト、問題集を追加料金なしで利用できます。

「まずはFP学習を試してみたい」という人は、ぜひ無料コースからはじめてみてください。

利用できるコンテンツや登録方法は、以下の記事で詳しく解説しています。

【おすすめの記事】

【朗報】FP3級の独学が変わる!FPキャンプなら学科試験対策が無料で使い放題に

有料コースも低価格!学習を継続させよう

FP試験に向け、より本格的な学習を進めたい人には、低価格な有料コースも提供しています。

FP3級(学科・実技試験)だけでなく、2級・1級と学べる環境を提供しているので、希望に合わせてステップアップ可能です。

例えば、FP3級コースであれば、3か月間使い放題で2,980円(税込)になり、1か月で換算すると約993円で利用できます。

経済的な負担を抑えながら本格的な学習を続けられるのは、FPキャンプならではの魅力です。

【おすすめの記事】

FP解説で人気のほんださんが運営!FPキャンプの特徴・料金・口コミを徹底調査

介護の不安は「お金の知識」で解消できる

介護費用の平均は約500万円と高額になり、無視できるものではありません。

しかし、正しいお金の知識を活用して備えれば、将来への漠然とした不安を安心へと変化させられます。

介護費用の内訳を知り、公的保険や家族との話し合いを理解し、お金の知識を学べば、介護と前向きに向き合えるでしょう。

また、お金の知識は、困難な状況に陥ったときに自身と大切な家族を守るための力になります。

より豊かで安心な人生を送るために、お金の知識を学ぶという第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

FP資格の関連記事はこちら

FP資格に興味がある人におすすめの関連記事を紹介します。

【FPとして働く】