24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

FP2級の試験勉強、頑張っていますか?

特に税金計算って、色んな控除が出てきて混乱しますよね。

所得控除、税額控除…一体何が違うの?

って悩んでいませんか?

この記事では、FP2級試験で頻出の所得控除について、基礎から応用まで徹底解説します。

所得控除の種類や適用要件、計算方法などを分かりやすく説明し、FP2級合格に必要な知識を身につけていただけます。

所得控除の種類が多くて、何が何だか分からなくなってきました…特に、どの控除がいくら減額できるのか、覚えるのが大変です。

大丈夫ですよ!一つずつ丁寧に見ていけば理解できます。この講座では、所得控除の種類や計算方法、そしてFP2級試験対策のポイントまで、分かりやすく解説していきますね。

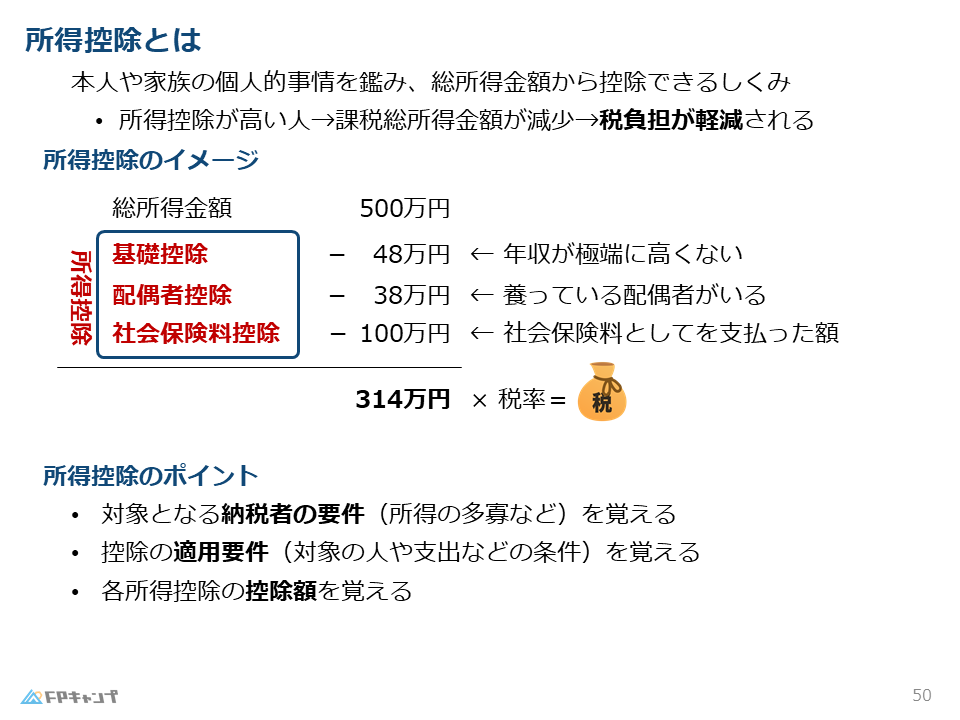

所得控除とは? FP2級で学ぶ税金対策の基礎

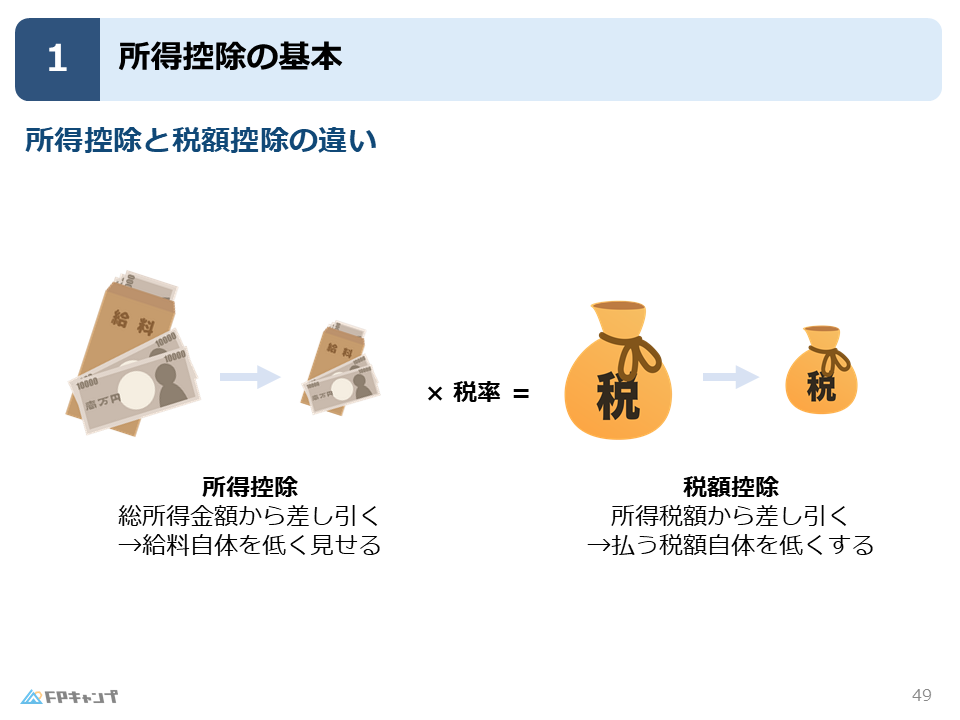

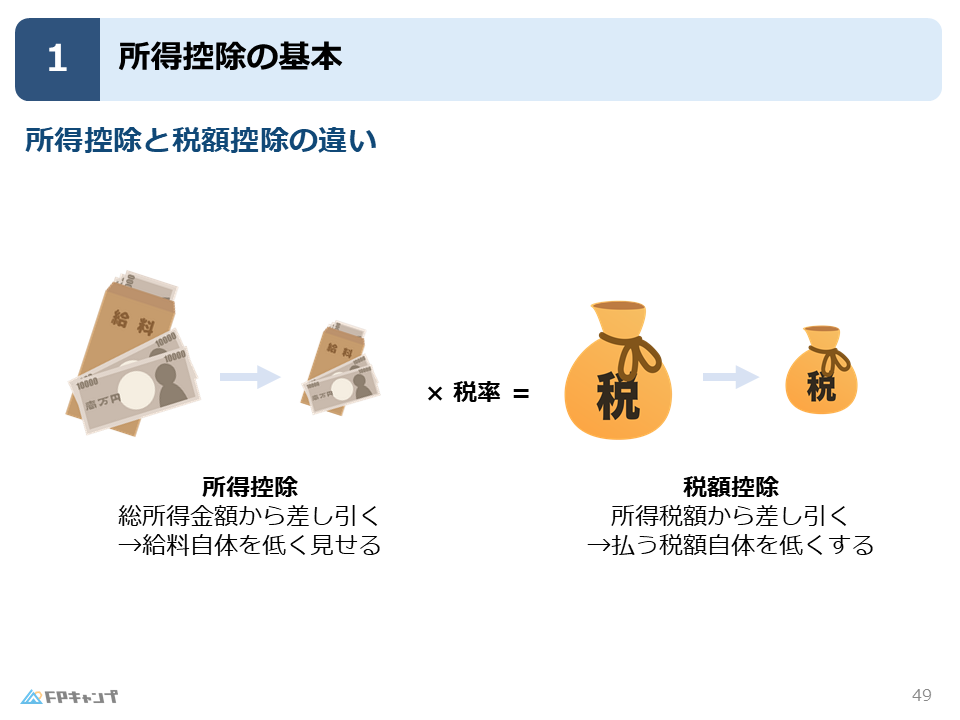

所得控除と税額控除の違い:所得控除で税負担を軽減!

まず、所得控除と税額控除の違いを理解しましょう。

所得控除は、所得金額そのものを減らすもの。

つまり、収入から差し引くことで、課税対象となる所得を少なくする効果があります。

一方、税額控除は、計算された税金から直接差し引くものです。

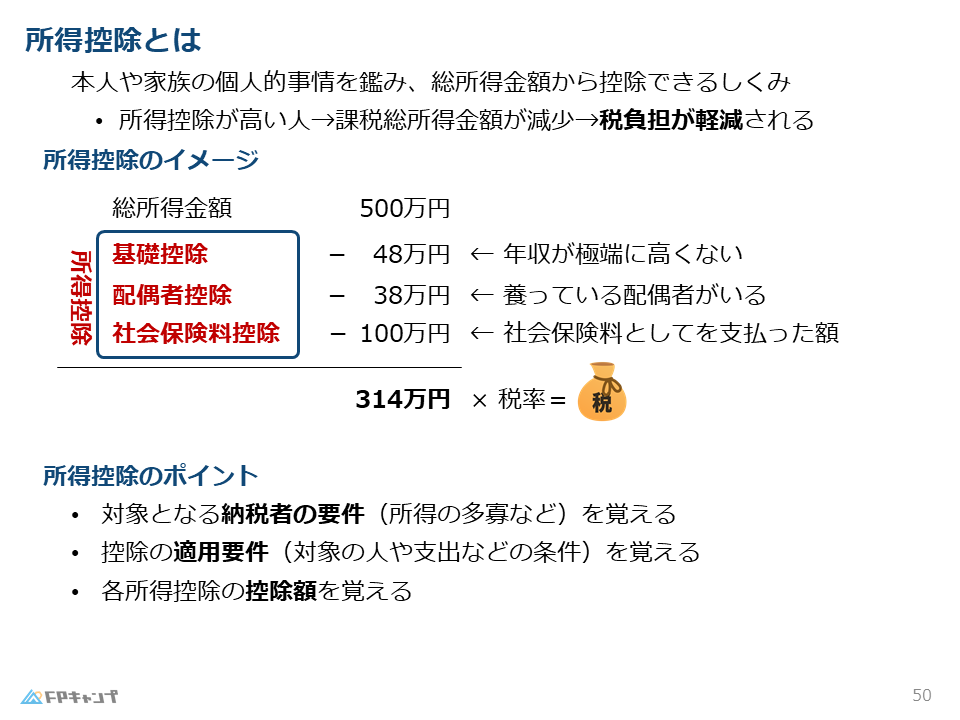

所得控除の効果:所得金額を減らして税金を少なく!

所得控除を利用することで、課税対象となる所得が減り、結果的に支払う所得税が軽減されます。

様々な所得控除を理解し、適用することで、効率的な節税対策が可能になります。

所得控除と税額控除の違いが、やっと分かりました!所得控除は所得から、税額控除は税額から差し引くんですね。

そうです!その理解でバッチリです。では、次に具体的な所得控除の種類を見ていきましょう。

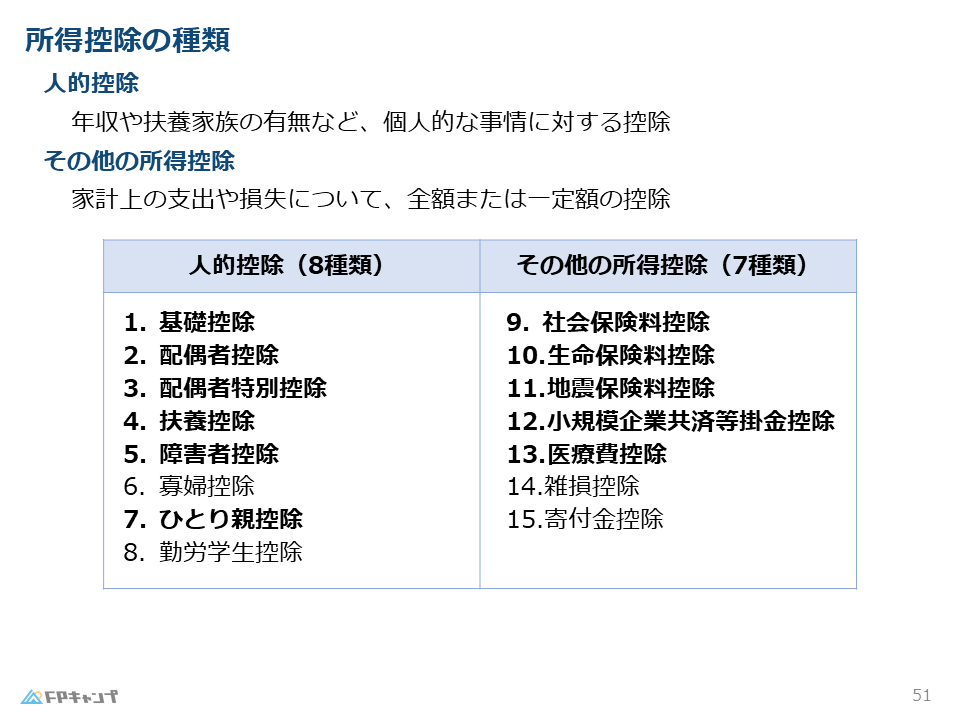

所得控除の種類と概要:FP2級頻出項目をチェック!

基礎控除:全員が対象! 最低限の生活保障

基礎控除は、すべての納税者に適用される控除です。

最低限の生活保障を目的としており、所得金額に関わらず一定額が控除されます。

FP2級試験では、基礎控除の金額を正確に覚えておくことが重要です。

配偶者控除:配偶者の収入がない場合に適用!

配偶者控除は、一定の収入以下の配偶者がいる場合に適用される控除です。

配偶者の収入要件や控除額は、FP2級試験で頻出ですので、しっかり確認しておきましょう。

配偶者の収入が一定額を超えると控除額が減額されたり、控除が受けられなくなる点に注意が必要です。

社会保険料控除:社会保険料を支払っている場合に控除!

社会保険料控除は、健康保険や厚生年金保険などの社会保険料を支払っている場合に適用される控除です。

支払った社会保険料の全額が控除されます。

領収書などを保管しておき、確定申告の際に忘れずに申告しましょう。

扶養控除:扶養家族がいる場合に適用!

扶養控除は、一定の要件を満たす扶養家族がいる場合に適用される控除です。

扶養親族の年齢や収入によって控除額が異なります。

扶養控除の対象となる親族の範囲や要件は、FP2級試験でよく問われますので、しっかりと理解しておきましょう。

扶養控除の対象者:年齢や収入の条件を確認!

扶養控除の対象となるのは、一定の年齢と収入の条件を満たす親族です。

例えば、子供や両親、祖父母などが対象となります。

具体的な年齢や収入の条件は、FP2級のテキストで確認しましょう。

また、同居しているかどうかや、他の人の扶養に入っていないかなども重要なポイントです。

所得控除の種類、たくさんありますね…それぞれの控除額はどうやって計算するんですか?

次のセクションで、控除額の計算方法について詳しく説明しますね。計算式や上限額など、重要なポイントをしっかり押さえていきましょう。

所得控除の適用要件:控除を受けるための条件

納税者の要件:誰が控除を受けられる?

所得控除を受けられるのは、納税者本人です。

つまり、所得税を支払う義務のある人が、所得控除を適用することができます。

ただし、控除の種類によっては、納税者本人だけでなく、その配偶者や扶養親族の状況も影響する場合があります。

控除対象者の要件:配偶者や扶養家族の条件は?

配偶者控除や扶養控除を受けるためには、控除対象者が一定の要件を満たしている必要があります。

配偶者の場合は、収入が一定額以下であること、扶養親族の場合は、年齢や収入、生活状況などが要件となります。

これらの要件は、控除の種類によって異なるため、それぞれ確認する必要があります。

FP2級試験では、これらの要件に関する問題がよく出題されますので、しっかりと理解しておきましょう。

適用要件、複雑ですね…具体例で説明してもらえると嬉しいです。

もちろんです!例えば、配偶者控除の場合、配偶者の所得がいくらまでなら控除を受けられるのか、扶養控除の場合は、子供の年齢や収入によって控除額がどう変わるのかなど、具体例を交えて説明することで、より理解が深まると思います。FP2級のテキストや問題集で、具体例をたくさん確認しておきましょう。

所得控除額の計算方法:控除額を正確に把握!

控除額の計算式:それぞれの控除額はどうやって計算する?

所得控除額の計算方法は、控除の種類によって異なります。

基礎控除は一律の金額が控除されますが、配偶者控除や扶養控除は、控除対象者の収入によって控除額が変動します。

それぞれの計算式はFP2級のテキストで詳しく説明されていますので、必ず確認しておきましょう。

控除額の上限:上限額を超える場合は要注意!

一部の所得控除には、控除額に上限が設けられています。

上限額を超える控除を受けることはできませんので、注意が必要です。

例えば、医療費控除は、医療費の支出額が一定額を超えた場合にのみ控除が適用されます。

上限額を超えた部分は控除対象外となりますので、計算式をよく理解しておきましょう。

FP2級試験では、上限額に関する問題も出題される可能性があります。

計算式や上限額…覚えることがたくさんありますね…。

そうですね。でも、安心してください。FP2級の試験では、計算問題だけでなく、控除のしくみや目的を理解しているかどうかも問われます。計算式を丸暗記するだけでなく、なぜそのように計算するのか、その控除にはどのような意味があるのかを理解することで、記憶に残りやすくなりますよ。

所得控除を活用した節税対策:FP2級で学ぶ実践的なテクニック

控除額を増やす方法:控除を最大限に活用!

所得控除を最大限に活用することで、節税効果を高めることができます。

例えば、ふるさと納税を活用することで、寄付金控除を受けることができます。

また、医療費控除や生命保険料控除など、自分に適用できる控除を漏れなく申告することが大切です。

控除制度を理解し、積極的に活用することで、税負担を軽減しましょう。

控除の組み合わせ:複数の控除を組み合わせることで効果アップ!

複数の所得控除を組み合わせることで、より大きな節税効果を得ることができます。

例えば、配偶者控除と扶養控除を併用したり、社会保険料控除と生命保険料控除を併用することで、控除額を大きくすることができます。

それぞれの控除の適用要件や控除額を理解し、自分に最適な組み合わせを見つけましょう。

控除を組み合わせることで、節税効果が高まるんですね!でも、どの控除を組み合わせるのが効果的か、判断するのが難しそうです…。

そうですね。控除の組み合わせは、個々の状況によって最適なものが異なります。FP2級の学習を通して、様々な控除のしくみを理解し、自分自身や家族の状況に合った控除を選択できるようになりましょう。ケーススタディなどを活用して、実践的な練習を積むことが大切です。

所得控除に関するよくある質問:疑問をスッキリ解決!

控除の申請方法:必要な書類や手続きは?

所得控除を受けるためには、確定申告が必要です。

確定申告では、所得税の申告書に必要事項を記入し、税務署に提出します。

控除の種類によっては、領収書や証明書などの添付書類が必要となる場合があります。

必要な書類や手続きは、国税庁のウェブサイトなどで確認することができます。

控除漏れを防ぐための注意点:控除を受け忘れないために!

所得控除を受け忘れると、本来よりも多くの税金を支払ってしまうことになります。

控除漏れを防ぐためには、適用可能な控除をしっかりと把握し、必要な書類をきちんと保管しておくことが大切です。

また、確定申告の期限を守って申告することも重要です。

控除漏れを防ぎ、正しく節税するためにも、日頃から税金に関する情報を収集し、最新の情報にアップデートしておきましょう。

控除漏れを防ぐために、日頃から情報収集をしておくことが大切なんですね。具体的に、どのような情報を集めれば良いですか?

そうですね。例えば、税制改正の情報や、新しい控除制度の情報などをチェックしておくと良いでしょう。国税庁のウェブサイトや、FP協会などのウェブサイトで、最新の情報を手に入れることができます。また、新聞や雑誌、テレビ番組なども活用して、税金に関する知識を深めていきましょう。

まとめ:所得控除の基本とFP2級対策のポイント

所得控除の種類と適用要件をおさらい!

この記事では、所得控除の基本について解説しました。

基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除、扶養控除など、様々な所得控除の種類と、それぞれの適用要件について学びました。

これらの控除を理解することは、FP2級試験対策としてだけでなく、実生活でも役立つ知識です。

節税効果を高めるためのポイント!

所得控除を最大限に活用し、節税効果を高めるためには、自分に適用できる控除をしっかりと把握し、漏れなく申告することが大切です。

また、控除の組み合わせを工夫することで、より大きな節税効果を得ることができます。

FP2級の学習を通して、所得控除に関する知識を深め、実践的な節税対策を身につけていきましょう。

所得控除について、詳しく学ぶことができました!FP2級試験に向けて、自信がつきました!

素晴らしいですね!この調子で、他の分野の学習も頑張ってください!FP2級合格に向けて、応援しています!