24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

「親が亡くなった後、兄弟間で揉めないか心配…」「遺産分割ってどうやるの?」「生前に援助を受けた場合、相続はどうなるの?」など、相続に関する疑問や不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。

特に、生前に親から援助を受けていたり、親の介護に貢献していたりする場合、遺産分割協議はどうなるのか、気になる方もいらっしゃると思います。

今回は、FP2級試験対策も兼ねて、特別受益、寄与分、特別寄与料といった重要なキーワードを中心に、遺産分割のルールを分かりやすく解説していきます。

相続って難しそうで、どこから勉強したらいいか分からないです…。特に、特別受益とか寄与分とか、言葉の意味が全然分かりません!

そうですね、相続は専門用語も多く、複雑に感じるかもしれません。でも、一つずつ丁寧に見ていけば大丈夫です!この講義を通して、基本的なルールや考え方をしっかり理解していきましょう!

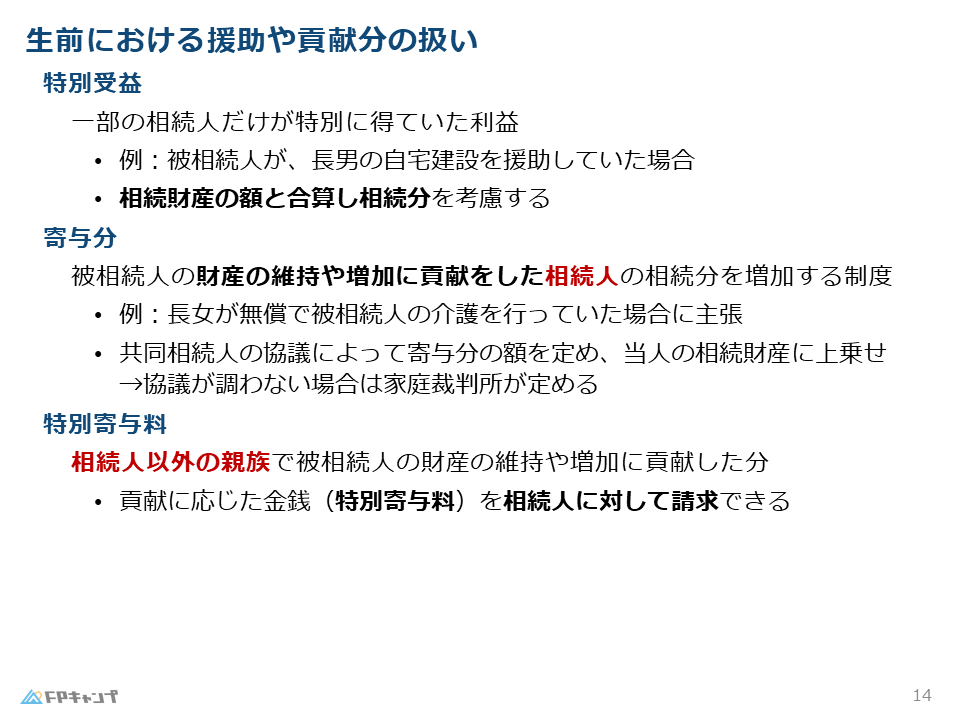

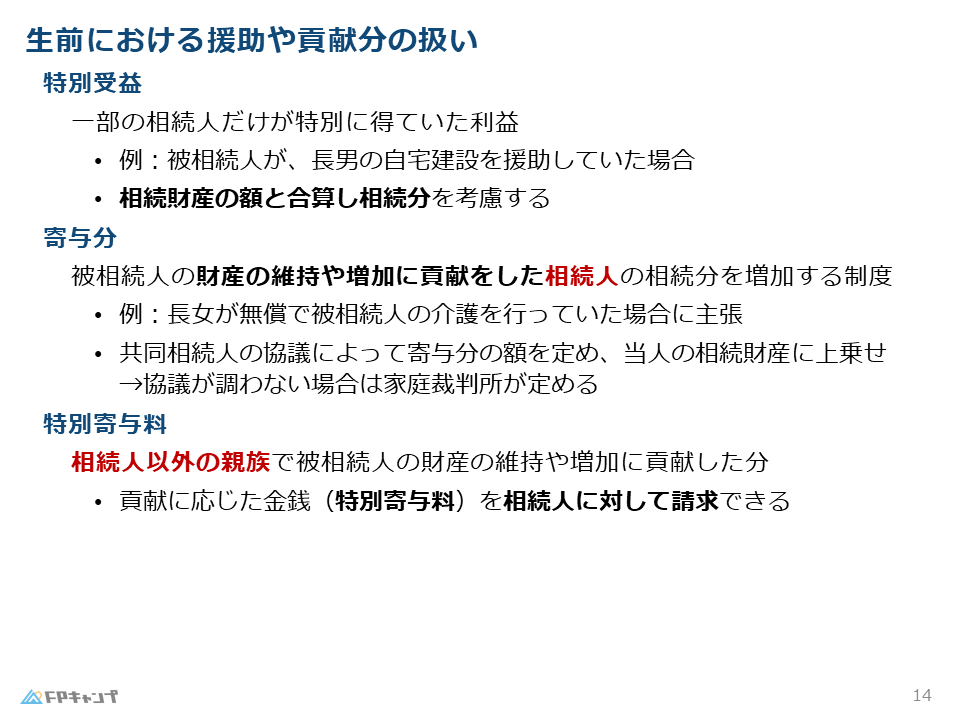

特別受益:生前贈与は相続時に影響する?

既に財産をもらっている場合の遺産分割

生前に親から住宅資金の援助など、既に財産をもらっている場合、それは遺産分割に影響するのでしょうか?

答えはYESです。

一部の相続人だけが特別に得ていた利益のことを特別受益といいます。

親から住宅資金の援助を受けたケース

例えば、お父様が長男の自宅建設資金として1,000万円援助していたとします。

この場合、他の相続人から見ると、「お兄ちゃんだけ先に1,000万円もらっているのは不公平だ!」となる可能性があります。

このようなケースでは、特別受益を考慮して遺産分割協議を行う必要があります。

つまり、相続財産の額と既に受け取った特別受益の金額を合算し、分割方法を検討するのです。

遺産分割協議書にも、この特別受益について明記することが重要です。

特別受益を考慮した遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書を作成する際には、誰がどの財産をどれだけ相続するのかだけでなく、特別受益についても明確に記載する必要があります。

これにより、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。

特別受益の金額や内容について、相続人全員が納得した上で合意することが大切です。

特別受益って、どんな場合に該当するのか、具体的な例がもっと知りたいです!

そうですね、具体例を挙げて説明すると、結婚資金の援助や、高額な教育費の負担なども特別受益に該当する可能性があります。ケースバイケースなので、専門家に相談してみるのも良いですね。

寄与分:親の介護をした場合の相続はどうなる?

被相続人の財産維持・増加への貢献を評価

被相続人の財産の維持や増加に貢献した相続人は、その貢献度に応じて相続分が増加する可能性があります。

これを寄与分といいます。

例えば、長女が会社を辞めてまでお父様の介護をしていた場合、介護施設を利用する費用が抑えられたことで、財産が維持されたとみなされます。

この貢献は、遺産分割において評価されるべきです。

介護による寄与分の主張

長女は、自分が行った介護が被相続人の財産維持に貢献したとして、寄与分を主張することができます。

遺産分割協議の中で、他の相続人と協議し、寄与分をどの程度認めるかを決定します。

合意に至らない場合は、家庭裁判所に判断を委ねることになります。

寄与分を反映した遺産分割協議書の作成

寄与分が認められた場合は、遺産分割協議書にその内容を明記します。

誰がどれだけ寄与分として認められたのか、具体的な金額や計算方法などを記載することで、後々の紛争を防ぎます。

遺産分割協議書は、相続人間で合意した内容を証明する重要な書類となるため、正確かつ詳細に作成することが大切です。

寄与分って、介護以外にはどんな場合に認められるんですか?

家業を手伝っていた場合や、被相続人の事業に貢献した場合なども、寄与分として認められる可能性があります。貢献の内容や程度によって判断されるので、具体的な状況を専門家に相談するのが良いでしょう。

特別寄与料:相続人でない人が介護した場合の請求

義理の親の介護をした場合の請求

被相続人の介護をした人が相続人ではない場合、例えば、息子の妻が義父の介護をしていたケースでは、特別寄与料を請求することができます。

特別寄与料とは、相続人以外の親族や第三者が被相続人の財産の維持または増加に特別に貢献した場合に、相続人に対して請求できる金銭のことです。

息子の妻は相続人ではないため、遺産分割協議には参加できませんが、特別寄与料を請求することで、介護への貢献に対する対価を得ることができます。

特別寄与料の金額決定

特別寄与料の金額は、相続人との協議によって決定します。

介護の期間や内容、被相続人の財産状況などを考慮し、適切な金額を定めます。

協議が成立しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

特別寄与料に関する注意点

特別寄与料は、相続人が被相続人の財産を相続した後、相続財産から支払われます。

相続人が相続放棄をした場合、特別寄与料を請求することはできません。

また、特別寄与料の請求権は、被相続人が亡くなってから6ヶ月以内に行使する必要があります。

これらの点に注意し、適切な手続きを行うことが大切です。

特別寄与料の請求って、どんな手続きが必要なんですか?

相続人全員に請求内容を通知し、協議を行う必要があります。内容証明郵便を利用するなど、証拠を残しておくことが大切です。手続きが複雑な場合は、専門家に相談することをお勧めします。

遺産分割協議書:トラブルを防ぐための重要書類

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の分割方法について合意した内容を記した書面です。

相続人間でトラブルを防ぐために非常に重要な書類であり、遺産分割協議が成立したことを証明する唯一の証拠となります。

誰がどの財産をどれだけ相続するのか、特別受益や寄与分はどのように考慮するのかなど、詳細な内容を記載する必要があります。

遺産分割協議書に記載すべき内容

遺産分割協議書には、以下の内容を記載する必要があります。

・被相続人の氏名、住所、死亡年月日

・相続人の氏名、住所、続柄

・遺産の目録(不動産、預貯金、株式など)

・各相続人が相続する財産とその価額

・特別受益、寄与分の有無とその金額

・遺産分割協議の成立年月日

・相続人全員の署名、押印。

遺産分割協議書作成のポイント

遺産分割協議書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。

* 相続人全員の合意を得ること* 内容を明確に記載すること* 誤字脱字がないか確認すること* 印鑑証明書を添付すること* 各相続人が1通ずつ保管すること。

遺産分割協議書って、自分たちで作成できるんですか?

はい、ご自身で作成することも可能です。インターネットで検索すると、雛形やサンプルもたくさんあります。ただし、複雑なケースやトラブルが予想される場合は、専門家に依頼することをお勧めします。適切なアドバイスを受けることで、スムーズな遺産分割につながります。

遺産分割のルール:基本的な考え方

法定相続分とは?

遺産分割を行う前に、法定相続分について理解しておく必要があります。

法定相続分とは、法律で定められた相続人の相続割合のことです。

配偶者と子がいる場合は、配偶者が2分の1、子が2分の1を相続します。

配偶者と子がいない場合は、親が2分の1、兄弟姉妹が2分の1を相続します。

遺産分割協議では、この法定相続分を基準として、各相続人の相続分を決定します。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議は、相続人全員で行います。

まずは、遺産の全体像を把握し、各相続人の希望を聞き取ることが大切です。

特別受益や寄与分がある場合は、その金額や内容についても確認し、全員が納得できる分割方法を検討します。

協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、全員が署名押印します。

遺産分割協議がまとまらない場合の対処法

遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

調停委員が間に入り、相続人間の話し合いを仲介します。

調停でも解決しない場合は、審判手続きに移行し、家庭裁判所が遺産分割の方法を決定します。

早期解決のためにも、遺産分割について事前に知識を身につけておくことが重要です。

遺産分割協議がまとまらない場合は、どうすればいいですか?

まずは、冷静に話し合いをすることが大切です。それでも解決しない場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用する方法があります。専門家である弁護士などに相談してみるのも良いでしょう。

FP2級合格のための相続対策

相続に関する基礎知識の習得

FP2級試験では、相続に関する基礎知識が出題されます。法定相続分、遺産分割協議、特別受益、寄与分、特別寄与料など、重要なキーワードをしっかり理解しておきましょう。

遺産分割協議のシミュレーション

様々なケーススタディを通して、遺産分割協議のシミュレーションを行うことで、実践的な知識を身につけることができます。特別受益や寄与分がある場合の計算方法なども、練習問題を解きながら理解を深めましょう。

よくある相続トラブル事例

よくある相続トラブル事例を知ることで、遺産分割協議の際に注意すべき点や、トラブル発生時の対処法を学ぶことができます。事例を通して、遺産分割協議書の重要性や、専門家への相談の必要性なども理解しておきましょう。

FP2級試験の相続対策、他に何かアドバイスはありますか?

過去問を繰り返し解くことで、出題傾向や自分の苦手な部分を把握することができます。弱点克服に重点を置いて学習を進めていきましょう!

まとめ:遺産分割のルールと協議書作成の重要性

今回は、遺産分割における特別受益、寄与分、特別寄与料といった重要な概念について解説しました。

これらの概念を理解することは、FP2級試験対策だけでなく、実生活においても非常に役立ちます。

遺産分割協議をスムーズに進め、将来のトラブルを未然に防ぐためにも、遺産分割協議書の作成は欠かせません。

法定相続分を理解し、特別受益や寄与分を適切に考慮することで、公平な遺産分割を実現しましょう。

また、遺産分割協議が難航する場合は、専門家である弁護士やFPに相談することをお勧めします。

専門家のサポートを受けることで、よりスムーズな解決へと導くことができます。

相続について、少し理解が深まりました!ありがとうございます!

今回の講義が、皆さんの相続に関する理解を深める一助となれば幸いです。FP2級試験合格に向けて、引き続き頑張ってください!応援しています!