24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

相続について勉強していると、「遺留分」って言葉が出てきて、一体何だろう?ってなりますよね。

特に、FP3級からステップアップしてきた方は、初めて見る単語に戸惑う方も多いのではないでしょうか。

遺産相続は、大切な家族のことだからこそ、きちんと理解しておきたいですよね。

この講座では、FP2級試験対策として、遺留分について、その意味から計算方法まで、具体例を交えながら分かりやすく解説していきますので、ご安心ください。

遺言と遺留分って何が違うんですか?なんだかややこしくて…

そうですね、似ている言葉なので混乱しやすいですよね。これから詳しく説明していきますので、一緒に整理していきましょう!

遺言と遺留分の違いをFP2級試験対策として理解する

まず、遺言とは、亡くなった方が生前に自分の財産の行き先を指定する意思表示のことです。

この意思表示は、法律で定められた相続分(法定相続分)よりも優先されます。

遺言の効力と法定相続分との関係

例えば、法定相続分では妻と子どもが相続人となる場合でも、遺言で全財産を愛人に譲ると書いてあれば、原則としてその通りになります。

これが遺言の効力です。

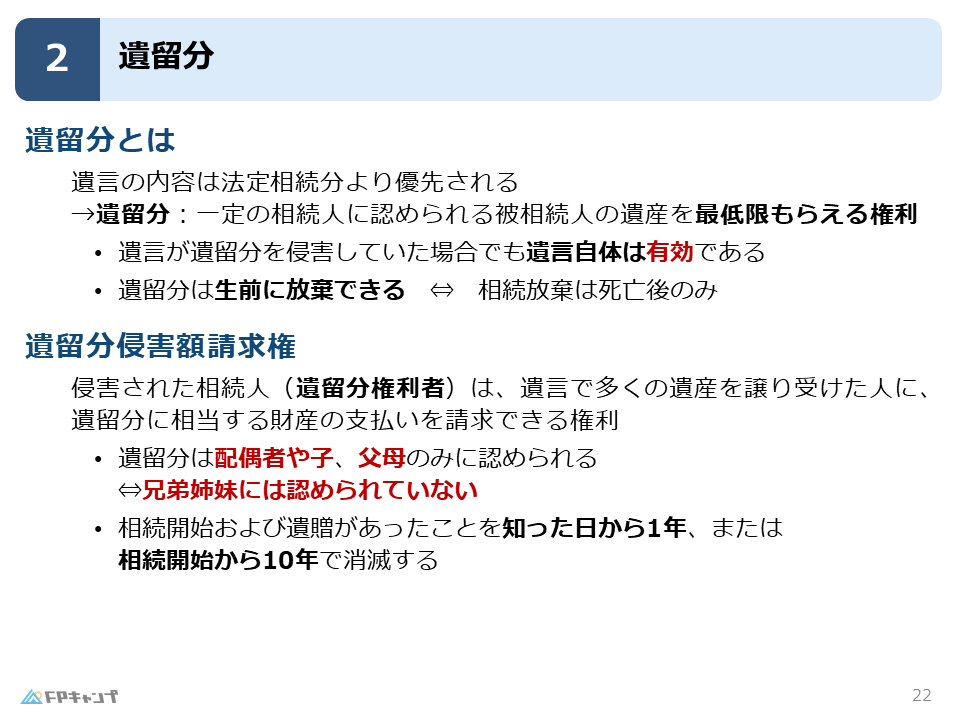

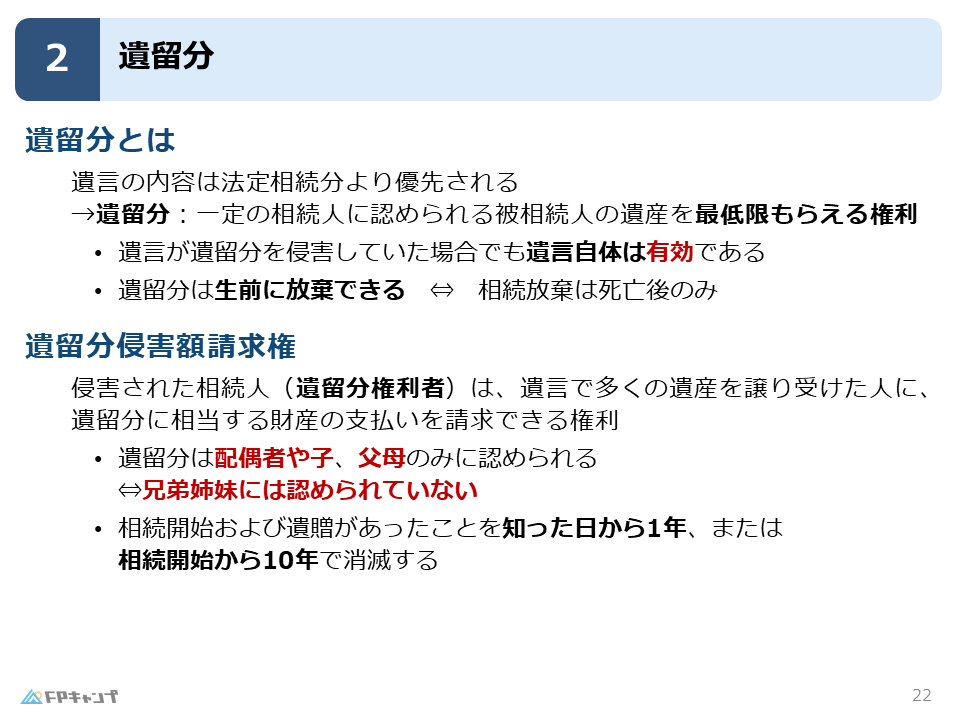

遺留分とは何か:最低限の相続財産を守る権利

しかし、遺言によって全く遺産をもらえない相続人が出てしまうと、生活に困窮する可能性があります。

そこで、遺留分という制度が設けられています。

遺留分とは、一定の相続人に認められる、被相続人の遺産を最低限もらえる権利のことです。

つまり、遺言の内容に関わらず、一定の割合の遺産を受け取ることができるのです。

なるほど…遺言で全て持っていかれるわけではないんですね!少し安心しました。

そうです!遺留分は大切な権利です。しっかり理解しておきましょう。

遺留分が発生するケースと具体的な事例

例えば、愛人に全財産を譲る遺言があったとしても、妻や子には遺留分が認められます。

つまり、一定の遺産は妻や子に渡ることになり、愛人が全額を受け取ることはできません。

具体的には、妻や子は、本来受け取るはずだった法定相続分の半分を遺留分として請求できます。

具体的な金額はどうやって計算するんですか?

良い質問ですね!後ほど詳しく説明しますが、相続人の種類や人数によって計算方法が異なります。計算例も示しますので、ご安心ください。

遺留分の権利と放棄について

遺留分は、生前に放棄することができます。

相続が発生する前に、「私は遺留分を請求しません」と宣言することができるのです。

ただし、相続は生前に放棄することはできません。

相続の放棄は、被相続人が亡くなった後、3ヶ月以内に行う必要があります。

この点は遺留分と相続の大きな違いなので、しっかり覚えておきましょう。

相続と遺留分の放棄、全然違うんですね!混乱しそうです…

違いをしっかり押さえることが重要です。焦らず、一つずつ理解していきましょう。

遺留分侵害額請求権とは?

遺留分が侵害されている場合、遺留分権利者(妻や子など)は、遺言で多く遺産を譲り受けた人(例えば、愛人)に対して、遺留分に相当する財産の支払いを請求することができます。

この権利を遺留分侵害額請求権といいます。

遺留分侵害額請求権の対象となる人物

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者である配偶者、子、または父母が、遺言によって多く遺産を受け取った人に対して行使することができます。

例えば、全財産を愛人に譲る遺言があった場合、妻や子は愛人に対して遺留分侵害額請求権を行使し、遺留分に相当する財産の支払いを求めることができるのです。

請求できる相手がはっきり分かると、いざという時に安心ですね。

その通りです。誰が誰に請求できるのか、しっかり理解しておきましょう。

遺留分の権利を持つ相続人

遺留分の権利は、全ての相続人に認められるわけではありません。

配偶者、子、父母のみに認められています。

兄弟姉妹は、法定相続分では相続人となる場合がありますが、遺留分の権利は認められていません。

これは、遺留分が最低限の生活保障を目的としているためです。

子や父母は、被相続人との関係が深く、生活保障の必要性が高いと考えられますが、兄弟姉妹は既に独立した生活を送っていることが多いため、遺留分の権利は認められていないのです。

兄弟姉妹は対象外なんですね…。知らなかったです。

はい、兄弟姉妹には遺留分はありません。しっかり覚えておきましょう。

遺留分侵害額請求権の時効

遺留分侵害額請求権には時効があります。

侵害を知った日から1年、または相続開始から10年以内に請求しなければ、権利が消滅してしまいます。

請求する場合は期限に注意しましょう。

時効があるんですね!期限を過ぎてしまうと大変なので、気をつけます。

はい、時効にも注意が必要です。しっかり覚えておきましょう。

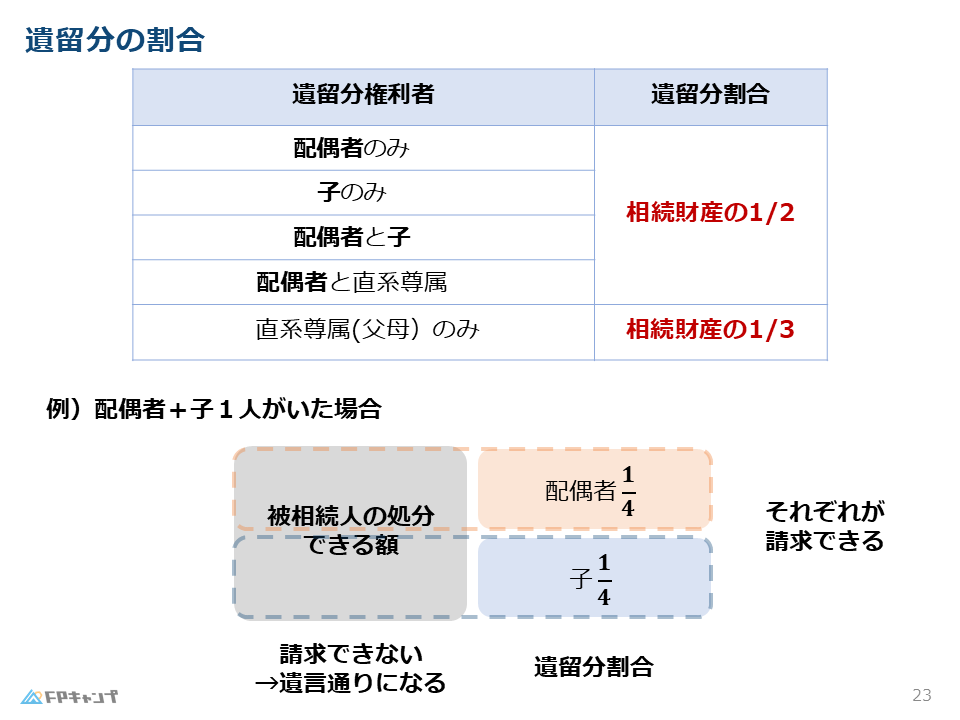

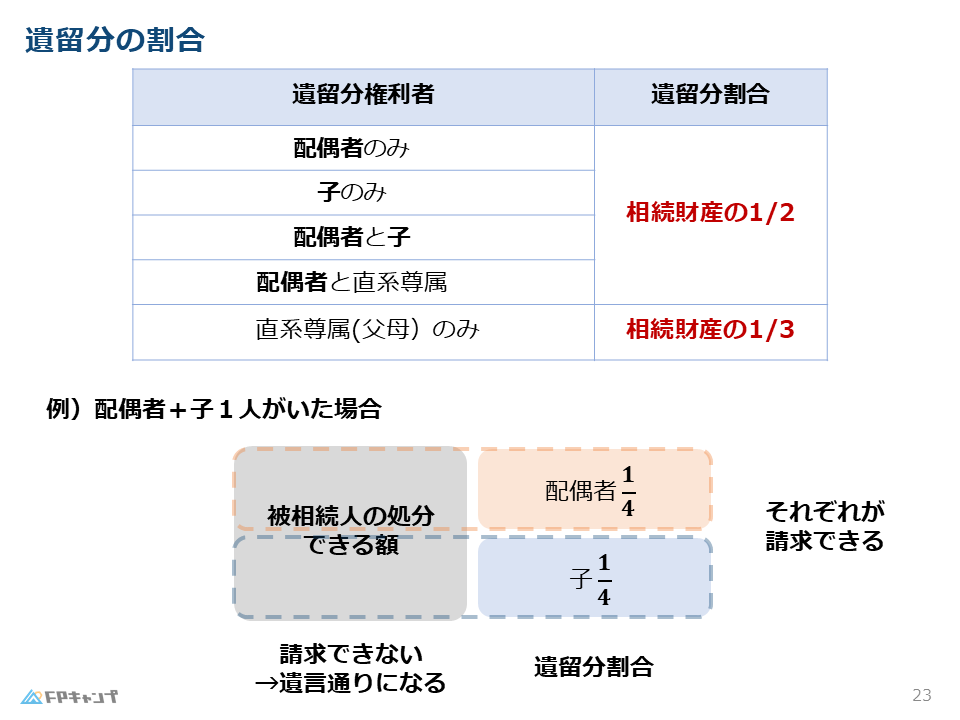

遺留分の割合と計算方法

遺留分の割合は、基本的には全財産の2分の1です。

ただし、父母のみが遺留分権利者である場合は、3分の1となります。

つまり、配偶者や子が遺留分権利者に含まれる場合は2分の1、父母のみの場合は3分の1が遺留分となります。

具体的に計算方法を見ていきましょう。

遺留分が侵害された場合の計算例

全財産が1億円の場合で考えてみましょう。

| 相続人の組み合わせ | 遺留分割合 | 各相続人の遺留分 | 自由に処分できる金額 |

|---|---|---|---|

| 配偶者と子 | 1/2 | 配偶者:1/4(2500万円) 子:1/4(2500万円) | 1/2(5000万円) |

| 父母のみ | 1/3 | 父母:1/3(約3333万円) | 2/3(約6667万円) |

このように、相続人の組み合わせによって、遺留分の割合と各相続人が請求できる金額が変わってきます。

FP2級試験では、この計算もしっかりと理解しておく必要があります。

計算方法、よく分かりました!表で見ると分かりやすいですね。

理解してもらえて嬉しいです!表を活用して、しっかり覚えておきましょう!

被相続人が自由に処分できる財産の範囲

遺留分を超える部分については、被相続人が自由に処分することができます。

つまり、遺言で特定の人に多く遺産を譲りたい場合でも、遺留分を侵害しない範囲であれば、その意思を尊重することができるのです。

これは、個人の財産権を尊重するという観点からも重要な点です。

被相続人の意思も尊重されるんですね。遺留分の仕組みがよく理解できました!

バッチリですね!この理解を基に、さらに学習を進めていきましょう!

まとめ:FP2級試験対策における遺留分の重要ポイント

今回は遺留分について、FP2級試験対策として重要なポイントを解説しました。

遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の相続財産を守る権利です。

遺留分権利者、その割合、請求方法などをしっかりと理解しておきましょう。

また、遺言との関係、放棄、侵害額請求権についても重要なポイントです。

これらの内容をしっかりと復習し、FP2級試験合格を目指しましょう!