本記事の構成

本記事は以下の内容で構成されています。

・実際の設例

・本試験の概要と傾向

・得点のカギとなる論点

・各質問事項と検討のポイント

・実際の面接試験の想定応答集

実際の設例

それではまず、今回の設例を読んでいきましょう。

●設例●

Aさん(60歳)は、三大都市圏にあるM市内の戸建て住宅で妻と2人で暮らしている。母親は3年前に他界しており、父親も1年前に死亡し、相続人であるAさんと妹Bさん(58歳)がM市内にある甲土地を各2分の1の持分で相続した。甲土地は、父親が50年前に家具販売店を創業した土地であるが、Aさんと妹Bさんは、市場環境の変化のため事業は承継せず、廃業して跡地の有効活用を検討している。そのような折、家具販売店の閉店の現況と登記記録から相続されたことを知ったX社とY社から跡地の有効活用の提案を受けた。

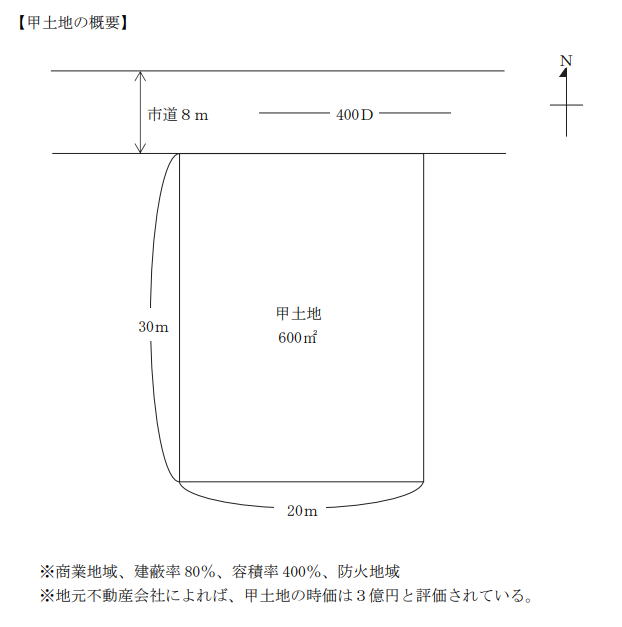

【甲土地の概要】

・所在:既成市街地であるM市内のS駅から徒歩5分の商店街に所在する。

・地積:600㎡(間口20m、奥行30mの整形地)、固定資産税評価額:2億1,000万円

・周辺環境:家具販売店の創業当時、周辺には空き地もあったが、現在は5~6階建ての店舗や

事務所、共同住宅等が立ち並び、甲土地はビルの谷間になっている。

【X社の提案内容】

・甲土地に、借地期間30年の事業用定期借地権方式によりドラッグストアとクリニックが入居

する鉄骨造2階建て店舗(延べ面積1,000㎡)を建築する。

・X社は、Aさんと妹Bさんに合計で年間地代1,080万円を支払い、保証金540万円を差し入れ

る。固定資産税と都市計画税を支払った後のAさんと妹Bさんの1人当たりの手取額は360万

円。

【Y社の提案内容】

・甲土地に、等価交換方式により鉄筋コンクリート造8階建てのマンションを建築し、Y社の取

得する部分は分譲マンションとする。

・マンションは、延べ面積2,400㎡、専有面積2,100㎡、Y社の資金負担10億円

・Aさんと妹Bさんが取得する合計専有面積420㎡、満室想定賃料年額1,440万円、年間維持管

理費360万円(固定資産税、都市計画税、マンション管理費・修繕積立金、損害保険料等)。

Aさんと妹Bさん1人当たりの年間手取額は540万円。

Aさんには独立して生計を立てている長男と二男が、妹Bさんには長女がいるため、Aさんと妹Bさんは、将来を考えれば甲土地の共有状態は解消したいと思っている。また、Aさんは甲土地の活用により安定した収益を得たいと考えており、妹Bさんは、甲土地のうち3,000万円相当部分を売却し、その売却後の手取額をM市内のアパートに住む長女夫婦のマイホームの購入支援に充てたいと考えており、具体策では意見が一致していない。

Aさんは、Aさんと妹Bさんの跡地利用の考えを実現させるため、X社とY社の提案内容の問題点の指摘と、計画案をどう変更すべきかFPであるあなたに相談することとした。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級実技試験(資産相談業務)2024年9月

本試験の概要と傾向

本設例の概要

Aさん(60歳)と妹Bさんは、父親から相続したM市内の甲土地(600㎡)を共有しているが、事業は承継せずに廃業し、跡地の有効活用を検討している。

跡地について、X社からは事業用定期借地権方式でのドラッグストア・クリニック併設の2階建て店舗案、Y社からは等価交換方式による8階建てマンション建設案の提案を受けている。

Aさんは安定収益を希望しており、年間手取額540万円の賃貸収入が得られるY社案に魅力を感じている可能性がある。

妹Bさんは、甲土地のうち3,000万円相当部分を売却して、長女夫婦のマイホーム資金に充てたいと考えており、活用方法についてAさんと意見が一致していない。

将来の相続や財産分割を見据え、甲土地の共有状態を解消したいという共通の意向もあり、X社・Y社の提案に対して課題を整理し、調整を図る必要がある。

難易度・受験生目線の対策方法

不動産の有効活用に関する論点の中でも、今回の設例は登場人物の状況やニーズを踏まえた上で、最適な活用方法を提案するタイプの出題でした。

このような問題では、各方式のメリット・デメリットだけでなく、権利関係、課税関係、相続税評価といった多角的な視点からの知識が必要とされます。

特に、表面的な制度理解だけではなく、具体的な事情や意向を踏まえた上で柔軟に提案を組み立てる力が問われる点が特徴です。

本設例の関連テーマ

不動産の有効活用

ここで、しっかりと基礎知識を付けておくことが重要でしょう。

講義内では、これらの論点についてしっかり解説しておりますので、ここの知識を定着させていたかどうかが、本試験での回答力となったと言えるでしょう。

FPキャンプ内でも、本論点に関してはしっかりと解説しております。

不動産の有効活用③ 事業用定期借地権方式

不動産の有効活用④ 等価交換方式

不動産の有効活用⑥ 実践編 複合問題2

「FPキャンプ1級実技試験コース」を受講されている方は、上記の観点テーマからしっかり学んでおきましょう。

得点のカギとなる論点

PartⅠと異なり、PartⅡでは質問事項が記載されているため、これらについて設例読みの段階で、想定される質問を整理しておきましょう。

(FPへの質問事項)

1.Aさんに対して、最適なアドバイスをするためには、示された情報のほかに、どのような情

報が必要ですか。以下の①および②に整理して説明してください。

①Aさんから直接聞いて確認する情報

②FPであるあなた自身が調べて確認する情報

2.X社が提案する事業用定期借地権方式のメリットとAさんと妹Bさんにとっての問題点を教えてく

ださい。また、その問題点を解決するためにどのような計画案の変更が考えられますか。

3.Y社が提案する等価交換方式によりマンションを建設することのメリットとAさんと妹Bさんにと

っての問題点を教えてください。また、その問題点を解決するためにどのような計画案の変更が考

えられますか。

4. 本事案に関与する専門職業家にはどのような方々がいますか。

なお、PartⅡの最初および最後の質問は、いずれの《設例》においても共通して出題される固定質問です。これらのいわゆる「王道質問」への備え方や考え方については、以下の記事をご参照ください。

PartⅡ対策 固定質問3つへの考え方

各質問事項と検討のポイント

それでは各質問事項に対する提案のポイントと、知っておくべき知識について解説していきます。

なお実際の試験で問われた細かな論点や質問事項などは、この後の「面接試験の想定応答集」で紹介しておりますので、本章では省略します。

質問2 事業用定期借地権方式のメリット・デメリット 問題点の解決策

提案のポイント

・メリット:長期間の安定収入、契約満了時の更地返還

・問題点:土地共有状態が継続、Bさんが必要とする現金(3,000万円)を確保できない

・解決策:前払地代方式の導入により契約時にまとまった資金を確保し、AさんがBさんの持分を買い取る

解説

事業用定期借地権方式には、契約期間中に安定した地代収入を得られるメリットがあります。また、土地を貸すだけなので、建物の建設・維持管理リスクは借地人側にあり、契約満了時には更地で返還されます。

しかし、今回のX社案には、

・土地を共有したまま借地権設定を行なっても、共有状態は解消されない

・妹Bさんが希望する3,000万円の現金化が困難

という2つの問題があります。

そこで有効なのが前払地代方式です。これは、借地契約時に地代の一部または全部をまとめて受け取る方法で、まとまった資金を即時に確保することが可能です。受け取った地代は契約期間に応じて按分計上するため、課税を分散できるメリットもあります。(ただし、固定資産税は別途負担)

この方式を導入すれば、前払地代でAさんがBさんの持分を買い取ることができ、共有状態を解消することができます。さらに、Bさんの資金需要にも応えられ、かつ長期の安定収入も維持できるため、双方の希望の折衷案となり得ます。

質問3 等価交換方式のメリット・デメリット 問題点の解決策

提案のポイント

・メリット:出資比率に応じて区分所有建物を取得、立体買替えの特例で譲渡益に対する課税が繰延べられる、賃貸収入+遺産分割の容易化

・問題点:土地の共有状態が解消されない、Bさんが現金化ができない、Aさん希望の安定収益も空室リスクで不安定

・解決策:Bさん取得分をY社が買い取る契約条項を設定、賃貸経営の安定化策を講じる

解説

等価交換方式は、土地所有者が土地を提供し、出資比率に応じた区分所有建物を取得する方法です。これにより、自己資金を投入せずに新たな建物を得られ、立体買替えの特例を使えば土地の譲渡益に対する課税を将来に繰り延べられます。取得した区分を賃貸すれば家賃収入を得られるうえ、複数住戸を取得していれば相続時の遺産分割もしやすいというメリットがあります。

一方、今回のY社案には、

・Aさんの意向である土地の共有状態の解消ができない

・Bさんが希望する3,000万円の現金化が困難

・賃料は満室想定のため、空室発生時にはAさんが望む安定収益が損なわれるリスク

という問題があります。

解決策としては、Bさんが取得する区分所有権の一部をY社が買い取る旨を契約時に明記し、Bさんが即時に現金化できるようにY社へ交渉するということが考えられます。

実際の面接試験の想定応答集

それでは、上記の質問事項と知識の整理を踏まえたうえで、実際に試験会場で面接官から行われた質問を再現した、想定応答集をご覧ください。

想定応答集の注意点

- 本想定応答集は、金財実施のFP1級実技試験を実際に受験した「FPキャンプ1級実技コース」受講生のアンケ―トに基づき、FPキャンプ講師陣が実際の面接試験のやりとりを再現したものです。

- 「FPキャンプ1級実技コース」は、1級実技試験受験生の23.8%が利用し、利用者数は各試験ごとに180名以上となっています。本想定応答集では、大量のアンケートデータを集計し、試験機関が想定されていると思われる王道の質問の流れをご紹介しています。

- 記事の都合上、本想定応答集は、実際に行われた質問を一言一句再現したものではありません。面接官や本番試験の解答の流れによって、異なる質問が行われているケースもございます。

- 本想定応答集の回答は、FPキャンプ講師陣が考える模範解答を掲載しております。試験機関側が模範解答としたものではありません。また、この通りに回答しなければならない得点が得られないというものでもありません。

質問1 Aさんから直接聞いて確認する情報とFPであるあなたが調べて確

認する情報

(受検生)と申します。よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

設例をじっくり読んだと思いますが、Aさんから直接聞いて確認する情報として考えられる項目は何がありますか?

以降の内容につきましては、FPキャンプ1級きんざい実技コースをご利用の方のみご覧いただけます。

FPキャンプをご利用中の方は、毎朝配信されるメールマガジンに記載されているパスワードを入力してください。

FPキャンプをご利用でない方は下記画像をタップしてコースをご利用ください。