本記事の構成

本記事は以下の内容で構成されています。

・実際の設例

・本試験の概要と傾向

・得点のカギとなる論点

・各質問事項と検討のポイント

・実際の面接試験の想定応答集

実際の設例

それではまず、今回の設例を読んでいきましょう。

●設例●

Aさん(55歳)は、都内に勤める夫Bさん(59歳)と首都圏の既成市街地であるK市内の甲-2土地に建つ戸建て住宅(築46年)に2人で住んでいる。Aさんは2人兄妹で、兄Cさんは、都内に自宅を構えて生活しているため、K市に帰る予定はない。

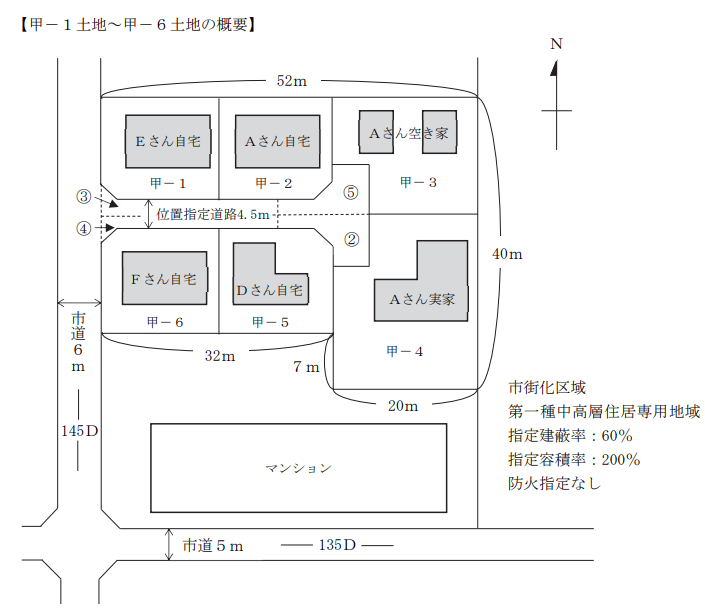

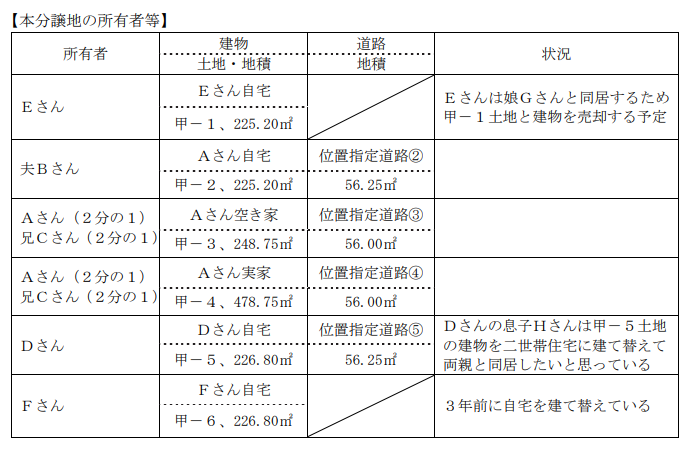

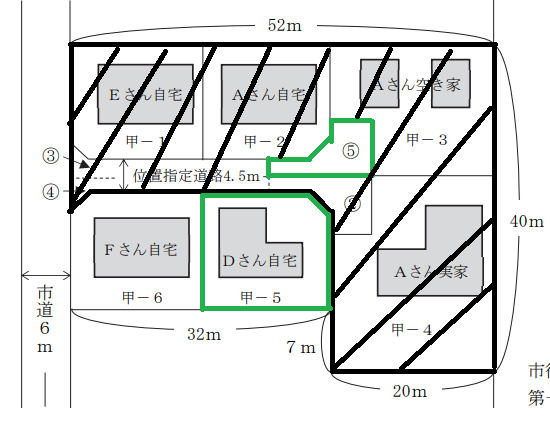

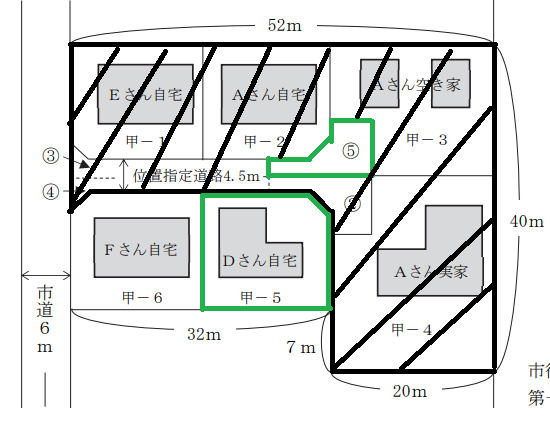

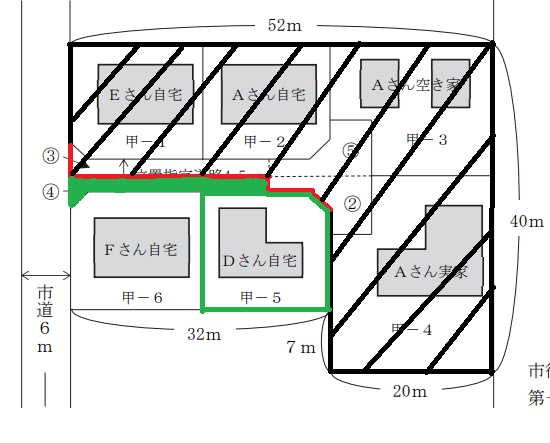

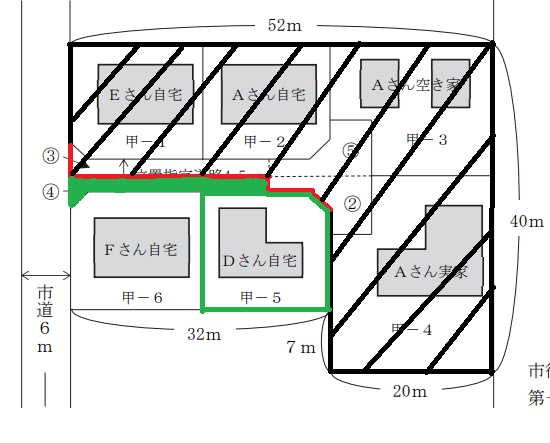

甲-1~甲-6の土地は、1976年に位置指定道路を築造して開発された住宅地(以下、「本分譲地」という)で、1977年から1980年にかけて建物が建てられた。甲-3と甲-4は、Aさんの父親が1977年に5万円/㎡で購入し、甲-4に自分の住まい(Aさんの実家)を建て、甲-3には木造平屋の賃貸住宅2棟を建てて賃貸していた。位置指定道路は、四筆に分筆され、甲-2、3、4、5の土地の所有者が一筆ずつ所有している。

近年、本分譲地周辺は、建売住宅のほかマンション供給が増えており、大手デベロッパーによる等価交換方式によるマンション建設も多く見られ、数年前に南側隣地の土地にもマンションが建設された。本分譲地周辺のマンション用地の仕入価格は1種(容積率100%)当たり40万円/坪前後とのことである。

Aさんは結婚を機に実家を出て都内で暮らしていたが、父親が亡くなり1人暮らしとなった母親の世話をするため、7年前に売りに出ていた中古住宅(甲-2の土地と建物)を夫Bさん名義で購入して転居してきた。Aさんは、結婚するまで実家で生活していたため、本分譲地内のD家、E家、F家の家族から歓迎され、その後も親しく付き合っている。その母親も1年前に亡くなり、甲-3および甲-4の土地と建物はAさんと兄Cさんが各2分の1の持分で相続した。賃貸住宅2棟は、現在は空き家になっている。

本分譲地は建物の老朽化が進み、住民はそれぞれ対応を迫られている。Fさんは、3年前に自宅を建て替えている。先日、Aさんを小さい頃から姉のように慕っていたDさんの息子Hさんから、「甲-5土地の建物を二世帯住宅に建て替えて両親と同居したいと思っている」と話があった。また、Eさんは、夫を亡くして1人で暮らしていたが、1人娘でAさんの親友であるGさんと同居することになったので、甲-1土地と建物を売却する予定とのことである。Gさんによれば、「市内の不動産屋さんから更地で4,300万円なら売れると言われたので頼もうかと思っている」とのことだった。

Aさんは、自宅や実家、賃貸住宅の老朽化が進んでおり、どうしようかと悩んでいる。母親が亡くなり、ここに住む必然性もなくなったので、いっそのこと、すべて売却して近くのマンションを購入しようかとも思っている。兄Cさんからは、実家についてはすべてAさんに任せると言われている。以前、不動産に詳しい知人と実家のことについて話したときに、「位置指定道路の用地を活用できないのかな」と言っていたことを思い出したが、どういう意味かはわからなかった。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級実技試験(資産相談業務)2024年9月

本試験の概要と傾向

本設例の概要

Aさん(55歳)は、既成市街地のK市内で夫と戸建て住宅に暮らしており、母親の死去により現在の住まいに住み続ける必然性を感じなくなっている。

父親から相続した甲-3と甲-4の土地・建物(うち甲-3には空き家となった賃貸住宅2棟)は兄Cさんと共有しており、兄からは処分について一任されている。

本分譲地全体が老朽化しており、周囲では建替えや売却の動きも活発である中、自宅や実家、空き家となっている賃貸住宅の今後の方針(建替え・売却・活用)について判断に迷っている。

近隣の動向(Dさんの息子Hさんの建替え計画、Eさんの土地売却予定)を受け、地域の再開発可能性や地価動向も気にしている。

知人から「位置指定道路の用地を活用できないか」との指摘を受けたが、その意味や可能性について理解できておらず、検討材料として整理したいと考えている。

難易度・受験生目線の対策方法

等価交換方式による不動産の有効活用は、定期的に出題される論点です。一方で、位置指定道路の権利関係を活用した土地の分割に関しては、非常に難解な論点であったといえます。土地の概要図や各土地の所有者といった情報など、他の設例と比べて15分で読み取るべき情報量が多い上に、問2は「Aと夫Bが取り得る最も経済的価値が高まる有効活用」という抽象的な内容であるため、着眼点を見出すことが難しかったと考えられます。

本設例の関連テーマ

・位置指定道路(建築基準法上の道路)

・等価交換方式(不動産の有効活用)

・固定資産の交換の特例

ここで、しっかりと基礎知識を付けておくことが重要でしょう。

講義内では、これらの論点についてしっかり解説しておりますので、ここの知識を定着させていたかどうかが、本試験での回答力となったと言えるでしょう。

FPキャンプ内でも、これらの論点に関してはしっかりと解説しております。

建築基準法③~道路に関する制限~

不動産の有効活用④ 等価交換方式

不動産の譲渡③~土地の交換の概要と特例~

「FPキャンプ1級実技試験コース」を受講されている方は、上記の観点テーマからしっかり学んでおきましょう。

得点のカギとなる論点

PartⅠと異なり、PartⅡでは質問事項が記載されているため、これらについて設例読みの段階で、想定される質問を整理しておきましょう。

(FPへの質問事項)

1.Aさんに対して、最適なアドバイスをするためには、示された情報のほかに、どのような情

報が必要ですか。以下の①および②に整理して説明してください。

①Aさんから直接聞いて確認する情報

②FPであるあなた自身が調べて確認する情報

2.本分譲地の土地について、Aさんと夫Bさんが取り得る最も経済的価値が高まる有効活用として、

どのような方法が考えられますか?

3.Aさんと夫Bさんが本分譲地内に所有する不動産を売却した場合の課税関係について教えてくださ

い。

4. 本事案に関与する専門職業家にはどのような方々がいますか。

なお、PartⅡの最初および最後の質問は、いずれの《設例》においても共通して出題される固定質問です。これらのいわゆる「王道質問」への備え方や考え方については、以下の記事をご参照ください。

PartⅡ対策 固定質問3つへの考え方

各質問事項と検討のポイント

それでは各質問事項に対する提案のポイントと、知っておくべき知識について解説していきます。

なお実際の試験で問われた細かな論点や質問事項などは、この後の「面接試験の想定応答集」で紹介しておりますので、本章では省略します。

質問2 Aと夫Bが取り得る土地の最も経済的価値の高い有効活用

提案のポイント

甲-1~甲-6土地を可能な限り巻き込み、等価交換方式によるマンション建設

解説

質問2の結論としては、6つに分かれている甲分譲地について、可能な限り多くの土地を活用し、等価交換方式によるマンションを建設することが、AおよびBにとって最も経済的価値の高い有効活用であるといえます。ただし、これは理論上の結論であり、実現可能性については、設例に登場する人物の意向やライフプランを踏まえて検討する必要があります。

①甲土地(6つの分譲地)の権利関係と意向を整理

まずは、各分譲地の所有者とそれぞれの意向を整理するとこのようになります。

【意向】

①A:甲-2に住む必然性もなくなったため売却して近くのマンションを購入しようと考えている

②E:甲-1と建物を売却して、Aの親友であるGと同居予定

③D:甲-5土地の建物を二世帯住宅に建て替えて両親と同居したい→土地売却の意思なし

④F:甲-6土地に3年前に住宅を建て替えたばかり→土地売却の可能性は低い

意向を踏まえると、甲土地全体を等価交換事業に用いることは困難であることがわかります。現状では、図中で黒枠に囲まれたA家族が所有する分譲地であれば、等価交換事業の用地として提供可能ですが、甲ー2、3、4に留まってしまいます。ここで、Eが甲-1を売却予定である点に着目します。Eと同居予定のGの情報によれば、甲-1土地は更地として4,300万円の価値があることが判明しているため、等価交換事業によって4,300万円以上の土地価値が見込まれるのであれば、甲-2、3、4に加えて甲-1もマンション建設用地として差し出すことが可能と考えられます。

サトシ講師

サトシ講師☆サトシ講師のワンポイント☆

仮に、甲-1をマンション用地として差し出した場合、

225㎡÷3.3㎡=68坪※

※マンション用地の仕入価格が坪単価40万円であるため単位を変換

指定容積率200%より、

68坪×40万×2=5,440万円

5,440万円>4,300万円 となることから、

マンション用地として差し出した方が甲-1の価値が上がることがわかります。

甲-1が加わることで、市道6mの道路に接する間口が広がり、土地全体の価値が向上する点にも留意する必要があります。幅員の広い道路に面することで土地の評価が高まるという点に気づけば、正解にたどり着ける構成となっており、このような着眼点を求める出題は、PartⅡにおける頻出の傾向であるといえます。

面接本番でここまで訊かれる可能性は低いですが、演習の段階では提案の妥当性も確認しておきましょう。

②甲ー2、3、4に甲-1を加えて等価交換事業を進めるうえでの問題点

①より、分譲地の有効活用について、A家族にとっての経済的価値が最も高まる方法は甲-1~甲-4の分譲地で等価交換事業を進めることとわかりました。しかし、大きな問題点が残っています。

問題点1:Dが有する位置指定道路⑤の存在

甲-1~甲-4分譲地を一体として等価交換事業を進めるにあたって、図のように位置指定道路⑤が残ってしまっています。位置指定道路⑤の所有者はDで、①よりDは甲-5分譲地を手放す意思がないことがわかります。

問題点2:甲ー5分譲地が接道義務を満たさなくなる

甲-1~甲-4分譲地をマンション建設用地としてより一体的に活用するためには、位置指定道路②および④の敷地を建築敷地に取り込むことが想定されます。これらの道路は建築基準法上の位置指定道路(法42条2項道路)として機能してきましたが、いずれも私道であり、所有者はそれぞれBおよびA家族であるため、意思によって転用すること自体は可能です。

しかし、これらの道路が失われることにより、甲-5分譲地は接道義務(法43条)を満たさなくなり、将来的な再建築ができない土地となってしまいます。特に、甲-5の所有者であるDにとっては、これまで道路に面していた住宅が、マンション敷地の背面と隣接する形となり、生活環境および資産価値に大きな影響を与えるおそれがあります。

☆学科試験ではこう出た☆

今回の設例では、位置指定道路が私道であることから、当事者間での自由な取引によって問題の解決が図られました。この機会に、過去の学科試験で出題された位置指定道路に関する知識を改めて整理しておきましょう。

位置指定道路は、土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法等によらないで築造する一定の基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けた私道である。(〇)

2022年1月基礎編 問37選択肢2

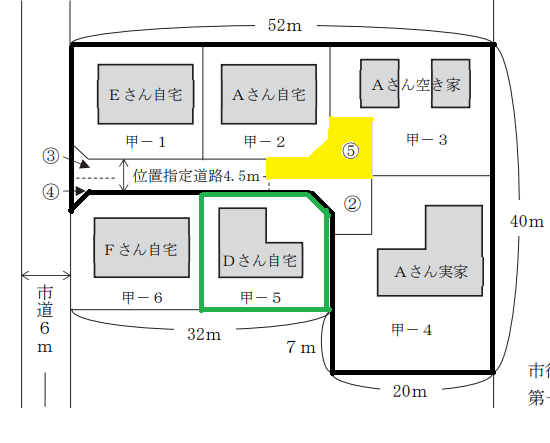

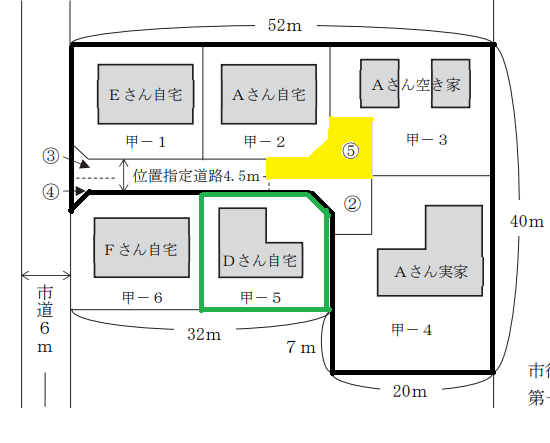

③問題点の解決方法

改めて状況を整理すると、このようになります。

・A家族

甲-1~甲-4を一体とした等価交換事業によるマンション建設にあたって位置指定道路⑤の存在を整理したい

・D

A家族が甲-1~甲-4を等価交換事業に提供すると、自身が所有する甲-5が道路に全く接しなくなる

位置指定道路⑤の権利関係が解消されれば、A家族は等価交換事業を進めることができます。図であらわすとこのような状態です。

位置指定道路⑤を買い取るという選択肢も考えられますが、各位置指定道路の地積がほぼ同等である点に着目すると、Dが所有する位置指定道路⑤(黄色部分)と、Aおよび兄Cが共有している位置指定道路④を固定資産の交換特例を利用して交換することで、双方のニーズを満たすことが可能です。この交換によって、甲-5は、交換によって手に入れた位置指定道路④(緑色部分)に接します。さらに6mの市道に接するようになるため、甲-5の価値はより高まることが考えられます。一方で、A家族は甲-1~甲-4を一体化した形での等価交換事業を進める上での支障を取り除くことができます。この状況を図示すると、以下のような配置となります。

※Aと兄Cが共有する位置指定道路④と、Dが所有する位置指定道路⑤を、交換の特例を用いて交換しました。しかし、Aは交換によって取得した土地を等価交換事業の用地として売却するため、この取引に関しては譲渡所得税が発生する点を押さえておく必要があります。交換の特例の適用は受けられないものの、甲分譲地を一体的に活用する等価交換事業を進める上では、位置指定道路⑤の権利関係を解消することが最優先事項と言えます。これこそが、問題2における「最も経済的価値の高まる有効活用」であるというのが、私たちFPキャンプ陣の見解です。

☆サトシ講師のワンポイント☆

Aさんの実家および位置指定道路④は、Aと兄Cの共有名義となっているため、兄Cが位置指定道路の売却に反対する可能性も完全には否定できません。しかし、設例には「兄Cさんからは、実家についてはすべてAさんに任せると言われている」との記載があることから、共有物であっても意向の不一致が生じる可能性は低いと考えられます。

質問3 A家族が分譲地内に所有する不動産を売却したときの課税関係

提案のポイント

立体買換えの特例によって譲渡益への課税が全額繰り延べられる

解説

特例の適用要件に関してしっかりと覚えておきましょう。

・地上3階以上の耐火建築物

・建物の床面積の2分の1以上が居住用

☆サトシ講師のワンポイント☆

制度に関する数字を単に丸暗記するのではなく、その背景や目的を理解することが重要です。制度の正式名称には、その趣旨や要件を理解するヒントが隠されている場合があります。

たとえば、「立体買換えの特例」の正式名称は「既成市街地等内の中高層耐火建築物等建設のための買い替え特例」です。この中の「既成市街地」という語句からは、すでに開発が進んでおり、土地の供給が限られている地域であることが読み取れます。そのような地域では、限られた土地を有効に活用するため、建物を高層化し、都市機能の向上を図ることが求められます。

このような背景を理解すると、「3階以上の建物」という要件が自然と納得できるようになり、さらに「中高層建築物は周囲への安全性も求められるため、耐火性が必要である」という点も覚えやすくなります。制度の趣旨や目的を意識することで、記憶の定着が深まり、応用力も養われます。

実際の面接試験の想定応答集

それでは、上記の質問事項と知識の整理を踏まえたうえで、実際に試験会場で面接官から行われた質問を再現した、想定応答集をご覧ください。

想定応答集の注意点

- 本想定応答集は、金財実施のFP1級実技試験を実際に受験した「FPキャンプ1級実技コース」受講生のアンケ―トに基づき、FPキャンプ講師陣が実際の面接試験のやりとりを再現したものです。

- 「FPキャンプ1級実技コース」は、1級実技試験受験生の23.8%が利用し、利用者数は各試験ごとに180名以上となっています。本想定応答集では、大量のアンケートデータを集計し、試験機関が想定されていると思われる王道の質問の流れをご紹介しています。

- 記事の都合上、本想定応答集は、実際に行われた質問を一言一句再現したものではありません。面接官や本番試験の解答の流れによって、異なる質問が行われているケースもございます。

- 本想定応答集の回答は、FPキャンプ講師陣が考える模範解答を掲載しております。試験機関側が模範解答としたものではありません。また、この通りに回答しなければならない得点が得られないというものでもありません。

問題1 Aさんから直接聞いて確認する情報とFPであるあなたが調べて確

認する情報

(受検生)と申します。よろしくお願いします。

よろしくお願いします。

設例をじっくり読んだと思いますが、Aさんから直接聞いて確認する情報として考えられる項目は何がありますか?

以降の内容につきましては、FPキャンプ1級きんざい実技コースをご利用の方のみご覧いただけます。

FPキャンプをご利用中の方は、毎朝配信されるメールマガジンに記載されているパスワードを入力してください。

FPキャンプをご利用でない方は下記画像をタップしてコースをご利用ください。