24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

不動産取引って、なんだか難しくて複雑なイメージがありますよね。

特に「宅地建物取引業法」なんて聞くと、もう頭が痛くなってしまう方もいるかもしれません。

FP試験でも重要な分野ですし、実生活でも関わる可能性が高いので、しっかり理解しておきたいところです。

FP試験で宅建業法がよく出ると聞いて不安です…覚えることが多くて、どこを重点的に勉強すればいいかわかりません!

安心してください!この講義で宅建業法の重要ポイントを分かりやすく解説します。一緒に一つずつ確認していきましょう!

FP2級試験対策!宅地建物取引業法の基本

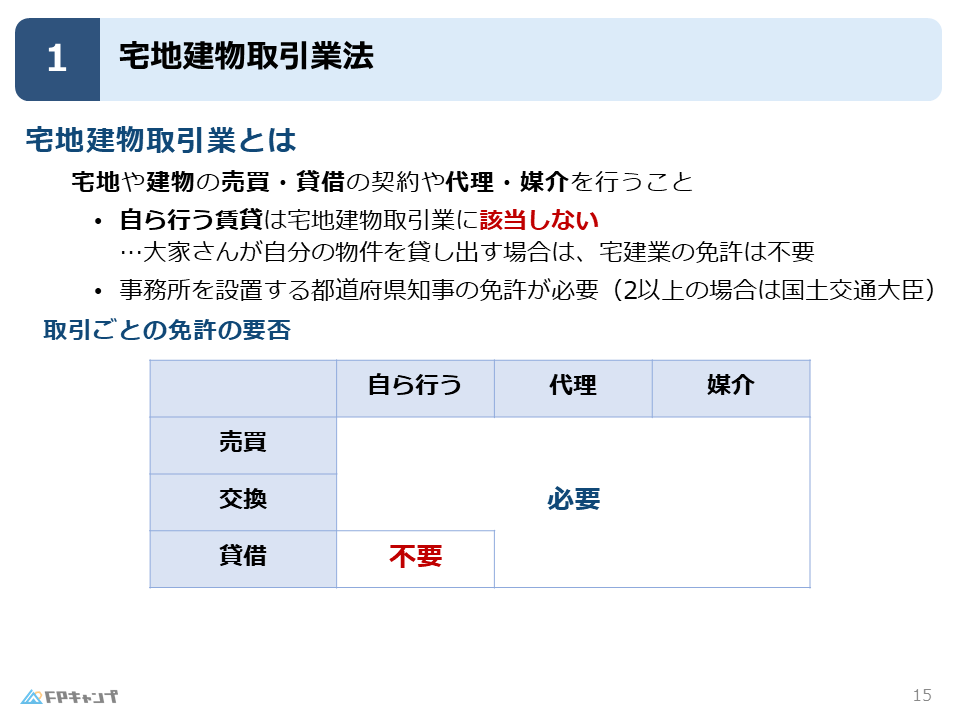

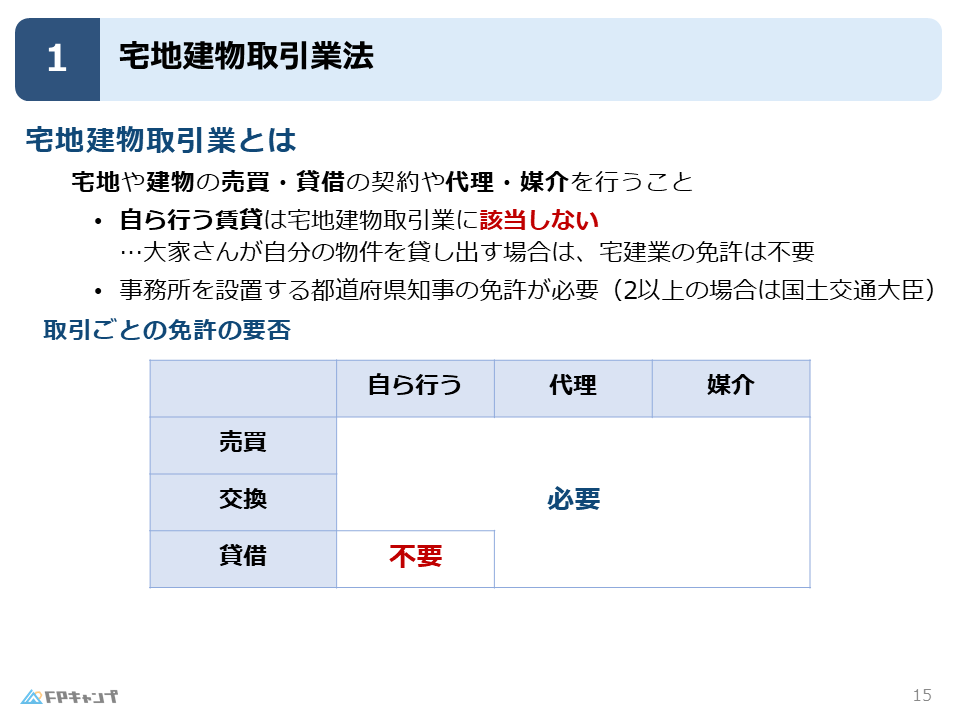

まず、宅地建物取引業法(宅建業法)とは何でしょうか?簡単に言うと、宅地や建物を取引する際のルールを定めた法律です。

具体的には、土地や建物の売買、賃貸借契約などが含まれます。

これらの取引を安全かつ公正に行うために、宅建業法は非常に重要な役割を果たしています。

宅地建物取引業とは、宅地や建物を取り扱う専門の業者が行う業務のことです。

具体的には、売買、賃貸借の契約の締結や、代理、媒介などが挙げられます。

代理とは、売主や貸主の代わりに契約手続きを行うことで、媒介とは、売主と買主、あるいは貸主と借主の間に入って取引を仲介することです。

つまり、不動産取引のプロとして、様々な形で取引に関わっているんですね。

ただし、一つ例外があります。

それは、自分が所有する物件を貸す場合です。

例えば、自分がアパートオーナーで、自分のアパートを誰かに貸したい場合、これは宅地建物取引業には該当しません。

つまり、宅建業の免許は必要ありません。

これは、自ら行う賃貸に限定される点に注意してください。

基本的には宅建業を行うには、事務所を設置する都道府県知事の免許が必要です。

例えば、東京都で宅建業を営む場合は、東京都知事の免許が必要になります。

2つ以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣の免許が必要となります。

自分が持っている物件を貸す場合は免許がいらないんですね!少し安心しました。

そうです!ただし、他人の物件を扱う場合は免許が必要になりますので注意してくださいね。

宅建士の役割と重要性

宅建士は、なぜ人気資格なのでしょうか?それは、宅建業法で定められた通り、宅建業者には5人に1人以上の割合で専任の宅建士を置かなければならないからです。

つまり、不動産業界では宅建士の需要が非常に高いのです。

宅建士は、不動産取引に関する専門知識を持ち、顧客をサポートする重要な役割を担っています。

宅建士しか行えない業務、つまり宅建士の独占業務には、主に以下の3つがあります。

- 買主または借主への重要事項説明

- 重要事項説明書(35条書面)への記名押印

- 契約書への記名押印

重要事項説明とは、契約前に買主や借主に対して、物件の状況や取引条件など、重要な事項を説明することです。

これは、宅建士が自分の宅地建物取引士証を提示して行わなければなりません。

また、重要事項説明の内容を記載した書面が35条書面です。

この書面と契約書への記名押印も宅建士の独占業務です。

これらの業務は、不動産取引における安全性を確保するために非常に重要です。

宅建士の独占業務、しっかり覚えておきます!重要事項説明って、具体的にどんなことを説明するんですか?

物件の所在地や構造、権利関係、近隣の環境など、多岐にわたります。詳細はまた後ほど説明しますね!

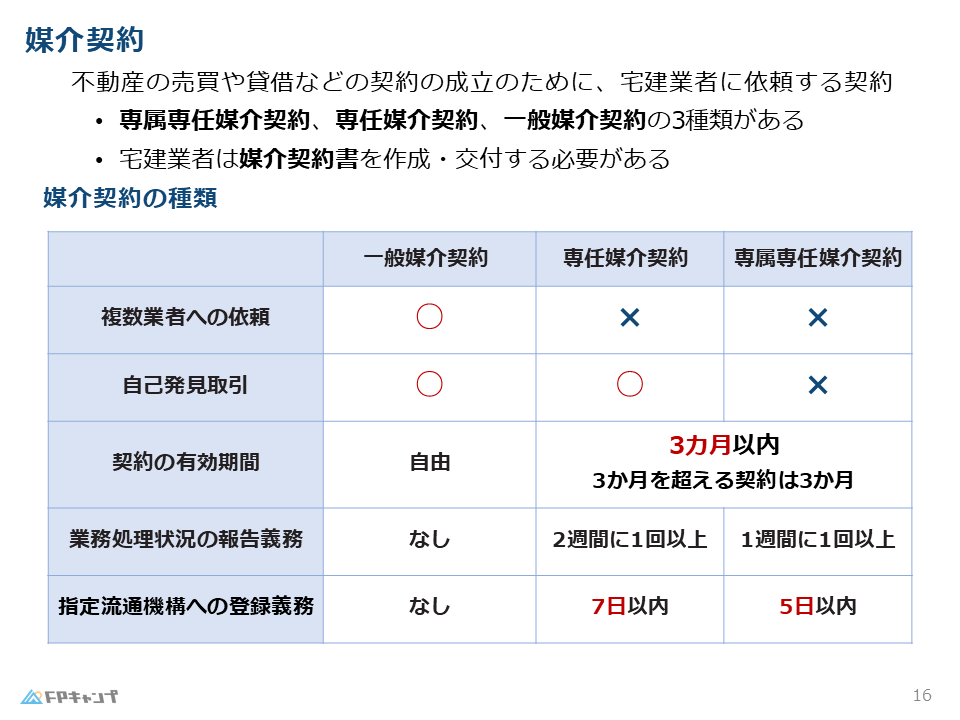

媒介契約の種類と特徴

宅建業の業務の一つに媒介(仲介)があります。

これは、売主と買主、または貸主と借主の間に入って取引を仲介することです。

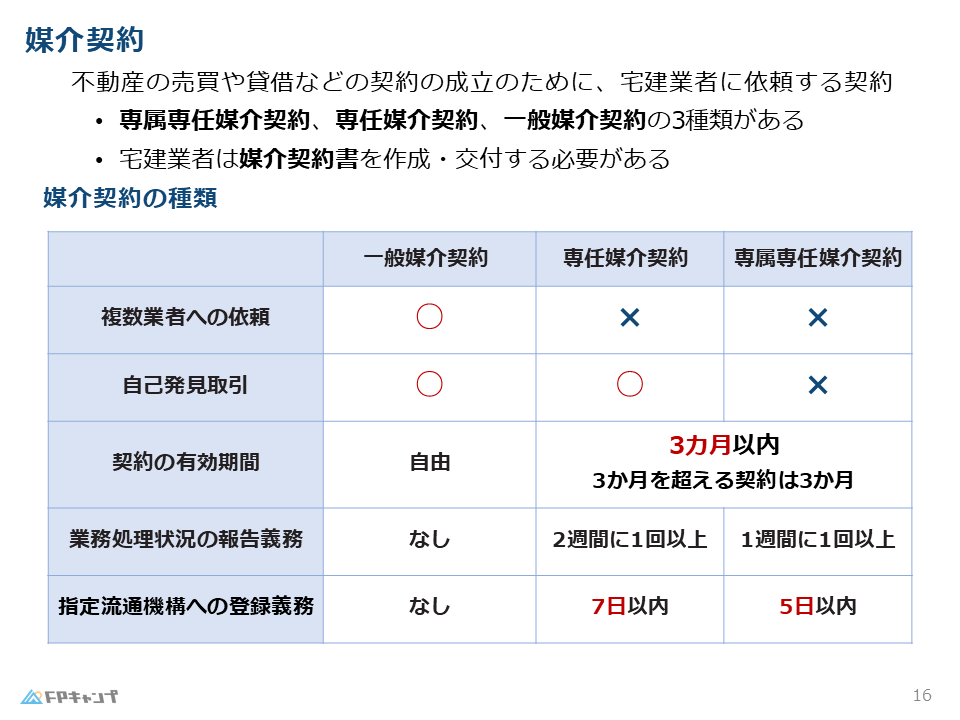

この媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。

それぞれの契約内容を「きつい」「緩い」というイメージで捉えると理解しやすいでしょう。

媒介契約の種類、名前が似ていて混乱しそうです…

それぞれの契約の特徴を掴めば大丈夫です!これから詳しく説明していきますね。

一般媒介契約:複数の業者に依頼できる柔軟な契約

一般媒介契約は、複数の不動産業者に同時に依頼できる、最も緩い契約です。

言ってみれば「良い物件があったら教えてください」という程度の依頼なので、業者も積極的に動いてくれるとは限りません。

しかし、複数の業者に依頼することで、より多くの物件情報を得られる可能性があります。

また、自己発見取引、つまり自分で物件を見つけて契約することも可能です。

専任媒介契約:一つの業者に絞って依頼する契約

専任媒介契約は、一つの業者に絞って依頼する契約です。

「専らあなたに任せます」という契約なので、他の業者に依頼することはできません。

ただし、自己発見取引は可能です。

契約期間は3ヶ月以内と制限されています。

一般媒介契約よりも業者に力を入れてもらえる可能性が高いため、より早く物件を見つけたい場合に適しています。

専属専任媒介契約:全てを業者に委託する契約

専属専任媒介契約は、一つの業者に全てを任せる、最もきつい契約です。

「全てお任せします」という契約なので、他の業者に依頼することはもちろん、自己発見取引も禁止されています。

契約期間は3ヶ月以内と制限されています。

業者も最も力を入れてくれる契約なので、確実に物件を見つけたい場合に適しています。

媒介契約ごとの報告義務とレインズ登録義務

媒介契約の種類によって、報告義務とレインズ登録義務が異なります。

レインズとは、不動産業者間で物件情報を共有するためのシステム(指定流通機構)です。

これにより、より多くの物件情報が流通し、取引の活性化が期待されます。

契約が「きつい」ほど、報告義務とレインズ登録義務も厳しくなります。

| 契約の種類 | 報告義務 | レインズ登録義務 |

|---|---|---|

| 一般媒介 | なし | なし |

| 専任媒介 | 2週間に1回 | 7日以内 |

| 専属専任媒介 | 1週間に1回 | 5日以内 |

表で比較すると分かりやすいですね!レインズへの登録義務があるのは、専任媒介と専属専任媒介だけなんですね。

その通りです!専任媒介と専属専任媒介では、依頼を受けた業者が他の業者とも協力して物件を探すことになるので、レインズへの登録が必須となるのです。

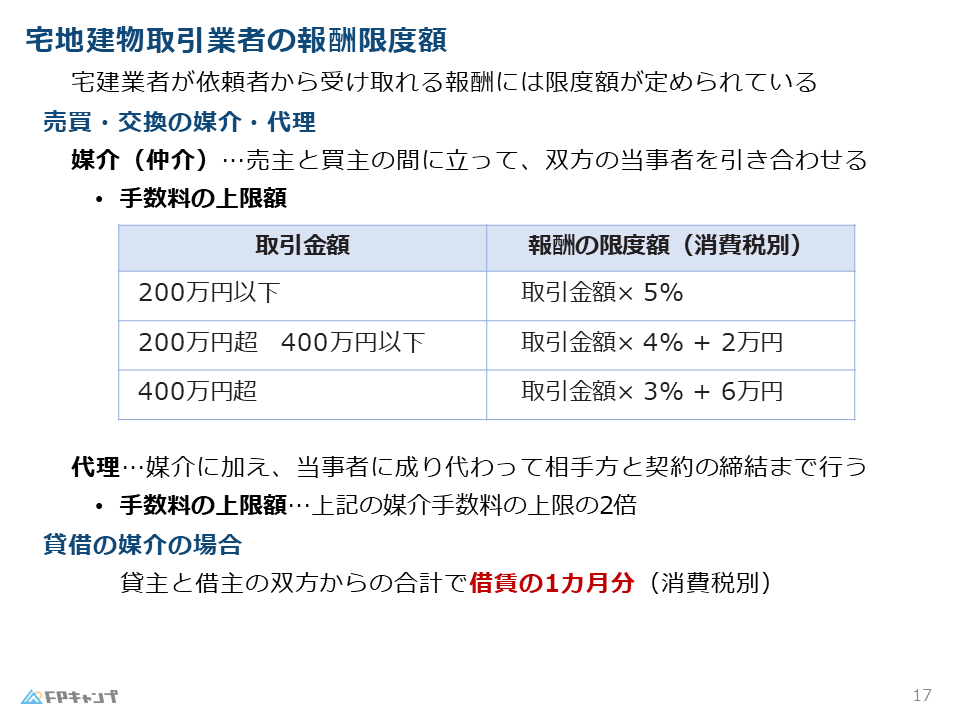

宅建業者の報酬と制限:FP2級で重要なポイント

宅建業者は、媒介や代理などの業務に対して報酬を受け取ることができます。

しかし、宅建業法では、この報酬額に制限が設けられています。

FP2級試験では、特に賃借の媒介における報酬制限が重要です。

賃借の媒介とは、賃貸物件を借りる際に、不動産業者に仲介を依頼することです。

この場合、宅建業者は、貸主と借主から合計で1ヶ月分の賃料を超える報酬を受け取ることができません。

貸主と借主それぞれから1ヶ月分ずつ、計2ヶ月分もらえるわけではないんですね!

その通りです!合計で1ヶ月分までと覚えておきましょう。試験では、この点がよくひっかけ問題として出題されますので注意してください。

宅建業者の規制:一般消費者を守るためのルール

宅建業者は、一般消費者を守るため、様々な規制が設けられています。

特に、宅建業者が自ら売主となる場合、つまり自分が所有する物件を売却する場合には、以下の2つの規制が重要です。

これらの規制は、相手が一般消費者の場合にのみ適用され、相手が企業などのプロの場合は適用されません。

- 手付金の制限:売買代金の2割を超える手付金を受け取ってはいけません。手付金とは、契約締結時に売買代金の一部として支払われるお金のことです。

- クーリングオフ:宅建業者の事務所以外で契約した場合、買主は8日以内であれば契約をキャンセルすることができます。これは、消費者が冷静に判断できる期間を設けるための制度です。

クーリングオフは保険でも出てきましたね!期間は8日間で同じでしょうか?

はい、宅建業法におけるクーリングオフの期間も8日間です。保険と同様に、消費者の権利を守るための重要な制度です。

まとめ:宅地建物取引業法と宅建士の重要ポイント

今回の講義では、宅地建物取引業法と宅建士について、FP2級試験で重要なポイントを解説しました。

宅地建物取引業法は、不動産取引を安全かつ公正に行うための法律であり、宅建士は、その専門家として重要な役割を担っています。

3種類の媒介契約の違い、宅建業者の報酬制限、そして一般消費者を守るための規制など、しっかりと理解しておきましょう。

これらの知識は、FP試験だけでなく、実生活でも役立つはずです。

宅建業法の全体像がつかめてきました!復習もしっかりやって、試験に臨みます!

素晴らしいです!この調子で頑張ってください!応援しています!