24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、32万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

相続や事業承継を考えている方、贈与について詳しく知りたいと思っていませんか?

贈与には、単純に財産を渡すだけでなく、様々な種類やルールがあるんです。

特にFP2級の試験では、贈与に関する問題は頻出なので、しっかり理解しておくことが重要です。

この記事では、贈与の種類をFP2級の試験対策も意識しながら、分かりやすく解説していきます。

贈与の基本から、定期贈与、負担付贈与、死因贈与など、様々な贈与の種類を網羅的に解説しますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

贈与の種類ってたくさんあって、何が何だか分からなくなってしまいます…FP2級の試験でもよく出るみたいなので、しっかり理解しておきたいです!

大丈夫ですよ!一つずつ丁寧に解説していきますので、ご安心ください。贈与の基本から、定期贈与、負担付贈与、死因贈与まで、FP2級試験で問われやすいポイントを押さえながら説明していきますね。

贈与の基本とFP2級の出題ポイント

まず、贈与の基本的な内容からおさらいしましょう。

贈与とは、当事者の一方(贈与者)が相手方(受贈者)に無償で財産を与える行為です。

簡単に言うと、あげる側と、もらう側がいて、お金や物などを無償で渡すことを言います。

通常は一度で贈与は完了しますが、実は贈与にはいくつかの種類があります。

FP2級試験でもよく出題されるポイントなので、しっかり押さえておきましょう。

贈与って、ただ財産を渡すだけじゃないんですね!種類があるなんて知りませんでした。

そうなんです。贈与にも様々な種類があるので、それぞれの特徴を理解することが重要ですよ。次のセクションから、具体的な贈与の種類について解説していきますね。

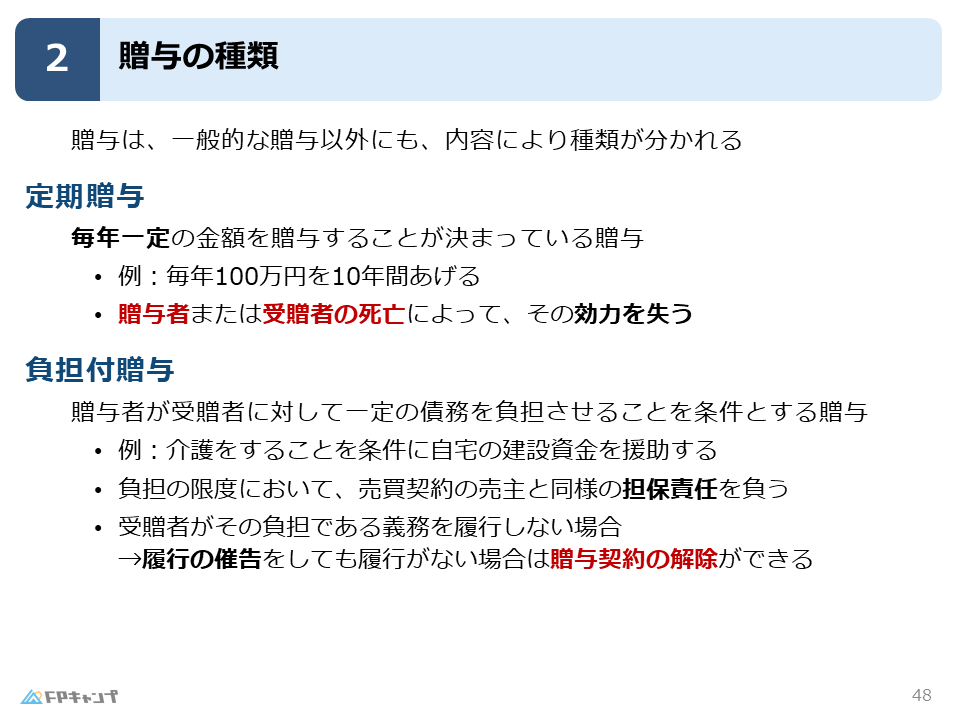

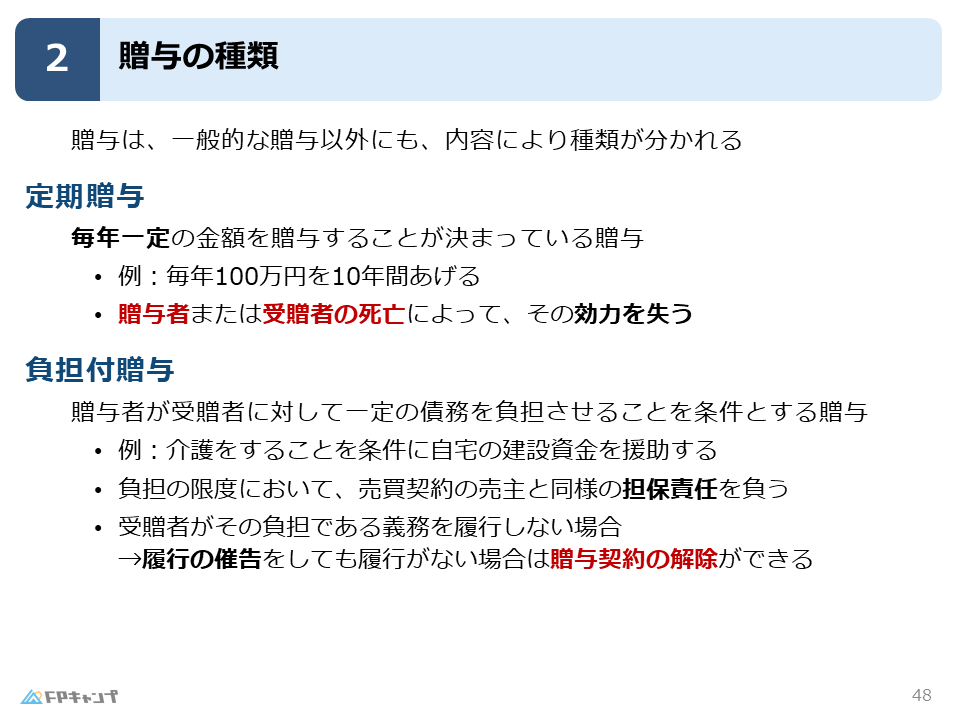

定期贈与:毎年贈与するってどういうこと?

定期贈与とは、毎年一定の金額を贈与することを約束した贈与です。

例えば、「毎年100万円を10年間贈与する」といった約束が、定期贈与にあたります。

この場合、贈与者には10年間、毎年100万円を贈与する義務が生じます。

贈与者または受贈者が死亡した場合、定期贈与は終了します。

つまり、贈与する側、もしくは贈与される側のどちらかが亡くなった時点で、その贈与は終了となります。

重要なのは、贈与者死亡の場合、その相続人に贈与を継続する義務はないということです。

贈与はあくまで個人間の契約なので、相続人が引き継ぐ必要はありません。

定期贈与って、途中で亡くなったらどうなるのか心配だったんですが、相続人が引き継ぐ必要がないと聞いて安心しました。

そうですね。贈与はあくまで個人間の契約なので、相続に影響を与えることはありません。安心して贈与を行うことができますね。

負担付贈与:贈与なのに条件がある場合

負担付贈与とは、贈与者が受贈者に対し、一定の義務を負担させることを条件に贈与することです。

「介護してくれたら自宅の建設資金を支援する」といったケースが負担付贈与に該当します。

贈与は無償で財産を与える行為ですが、負担付贈与は対価を求める贈与と言えるでしょう。

負担付贈与では、贈与者は負担の限度で売買契約の売主と同様の担保責任を負います。

例えば、介護を条件とした贈与の場合、贈与者は介護サービス提供者と同様に、適切な介護を提供する責任を負います。

また、受贈者が義務を履行しない場合、贈与者は履行の催告後、贈与契約を解除できます。

つまり、条件としていた義務を果たさない場合は、贈与を取り消すことができるということです。

負担付贈与の場合、贈与者が責任を負うっていうのが意外でした。贈与なのに、売買契約みたいですね。

そうですね。負担付贈与は、贈与と売買契約の両方の性質を持っていると言えるかもしれません。贈与であっても、条件が付けられている場合は、その内容をよく理解しておくことが大切です。

死因贈与:死後に財産を渡す贈与

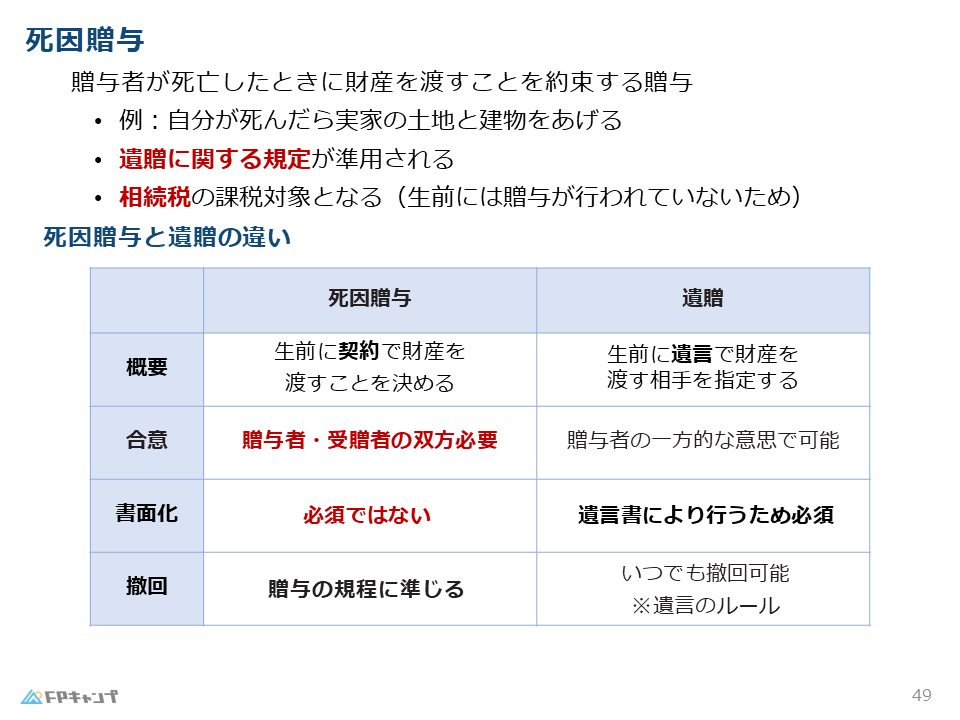

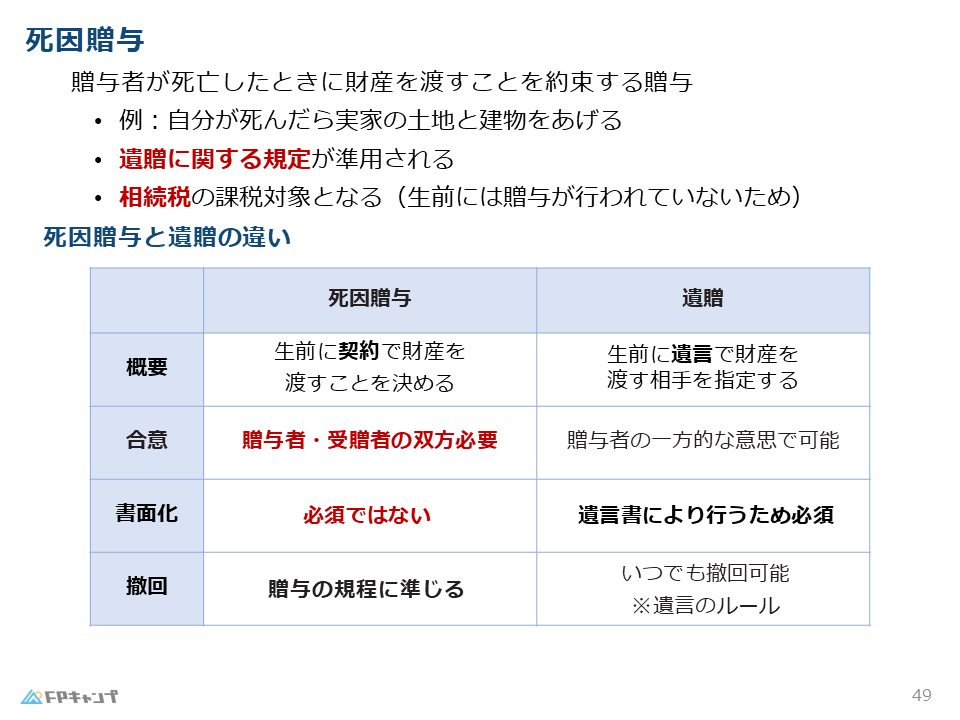

死因贈与とは、贈与者が死亡したときに財産を渡すことを約束する贈与です。

「私が死んだら、この家をあなたにあげる」といった約束が死因贈与にあたります。

死因贈与は遺贈に関する規定が準用されます。

遺贈とは、遺言によって財産を贈与することです。

どちらも贈与者の死亡を原因として財産が移転するため、相続税の課税対象となります。

つまり、死後に財産が渡される場合は、相続税がかかるということです。

死因贈与と遺贈は似ていますが、決定的な違いは、死因贈与は契約である一方、遺贈は遺言であるという点です。

契約である死因贈与は、贈与者と受贈者の合意が必要ですが、遺言である遺贈は、贈与者の一方的な意思で成立します。

死因贈与と遺贈って、どちらも死後に財産が渡されるから同じようなものかと思っていましたが違うんですね…。

そうなんです。死因贈与と遺贈は混同しやすいですが、契約か遺言かという大きな違いがあります。FP2級試験でもよく問われるポイントなので、しっかりと覚えておきましょう。

死因贈与と遺贈の違いを徹底比較! FP2級対策

| 項目 | 死因贈与 | 遺贈 |

|---|---|---|

| 概要 | 生前に契約で財産を渡すことを決める | 遺言で財産を渡すことを決める |

| 合意 | 贈与者と受贈者の合意が必要 | 贈与者の一方的な意思で成立 |

| 書面 | 必須ではない | 遺言書の作成が必須 |

| 撤回 | 贈与の規定に準じて撤回可能 | いつでも撤回可能 |

上記のように、死因贈与と遺贈には、いくつかの違いがあります。

死因贈与は契約なので、贈与者と受贈者の合意が必要で、口約束でも成立します。

一方、遺贈は遺言なので、贈与者の一方的な意思で成立し、遺言書の作成が必須です。

また、撤回に関しても、死因贈与は贈与の規定に準じ、遺贈は遺言の規定に準じます。

これらの違いをしっかりと理解しておきましょう。

表で比較してみると、死因贈与と遺贈の違いがよく分かりました!特に、契約か遺言かという点が重要なんですね。

その通りです!この違いを理解しておけば、FP2級試験でも落ち着いて解答できるはずです。しっかりと復習しておきましょうね。

贈与の種類まとめ:FP2級合格のための重要ポイント

この記事では、贈与の種類について、贈与、定期贈与、負担付贈与、死因贈与を解説しました。

それぞれの贈与の特徴や注意点、FP2級試験で問われやすいポイントを整理して、試験に臨みましょう。

特に、死因贈与と遺贈の違いは重要なので、しっかりと復習しておいてください。

この記事が、皆さんのFP2級試験合格の助けになれば幸いです。

贈与の種類について、詳しく学ぶことができました!FP2級試験に向けて、しっかり復習しておきます。

素晴らしいですね!この記事で学んだことを活かして、FP2級試験合格を目指して頑張ってください!応援しています!