24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、32万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

引っ越しを考えている方、今まさに賃貸物件に住んでいる方、「借家に関するルール」ってどこまで知っていますか?

敷金礼金のこと、更新料のこと…なんとなくは分かっていても、いざという時に困らないよう、しっかりとした知識を持っておきたいですよね。

特に、トラブルが起きた時、法律を知っているかどうかで大きな差が出ます。

今回は、FP2級試験にも頻出の借家に関するルールを、分かりやすく解説していきます。

これを読んで、安心して快適な賃貸ライフを送りましょう!

賃貸契約って、難しい言葉が多くてよくわからないんです…。何かトラブルが起きた時、どうすればいいのか不安です。

そうですね、賃貸契約は専門用語も多いので、難しく感じるかもしれません。でも、基本的なルールを理解しておけば、トラブルを未然に防いだり、いざという時も落ち着いて対応できますよ。一緒に勉強していきましょう!

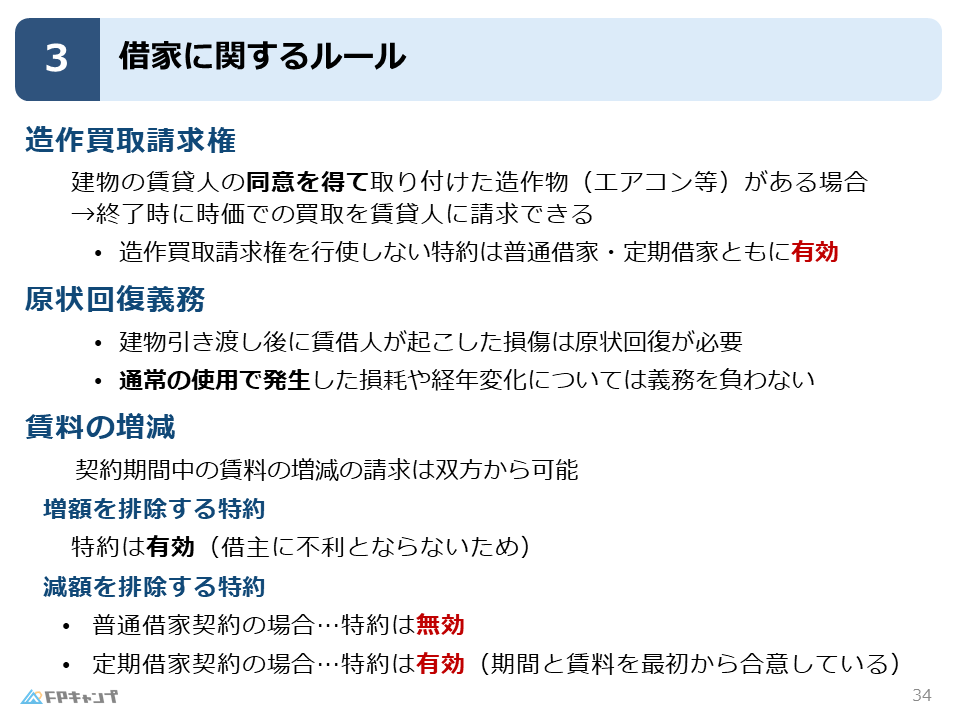

造作買取請求権:エアコンは誰のもの?

まず造作買取請求権について説明します。

簡単に言うと、「エアコン買取請求権」だと思ってください。

あなたが借りている部屋にエアコンがなくて、自分で設置したい場合、オーナーの同意を得て設置したエアコンであれば、退去時にエアコンの買取を請求できるんです。

エアコン設置時の同意の重要性

エアコンを設置する際は、必ずオーナーに「自分のお金でエアコンをつけてもいいですか?」と同意を得ることが重要です。

勝手に高性能なエアコンを設置しても、買取請求は認められません。

買い取り請求と排除特約の関係

造作買取請求権は、契約時に「排除する特約」があれば無効になります。

多くの賃貸物件では、あらかじめこの特約を設けていることが多いです。

つまり、エアコンを設置しても、買い取りはしないというルールです。

ただし、エアコンを置いていくこと自体は認められる場合が多いので、特約の内容をよく確認しましょう。

エアコンって、結構高いですよね。退去時に買い取ってもらえないと困ります…

そうですね。だからこそ、契約前に特約の有無を確認することが大切です。もし特約がある場合は、エアコンの設置費用を無駄にしないよう、持ち運びできるタイプを検討するのも良いかもしれませんね。

原状回復義務:どこまで直せばいいの?

次に、原状回復義務についてです。

これは、借りた部屋を元の状態に戻して返す義務のことです。

ただし、普通に生活していて発生する経年劣化や通常の使用による損耗は、借主の負担ではありません。

例えば、画鋲の穴程度であれば問題ありませんが、壁にドリルで穴を開けた場合は、修繕費用を請求される可能性があります。

| 通常の使用による損耗 | 借主負担となる損耗 |

|---|---|

| 画鋲の穴 | ドリルの穴 |

| 家具の設置による床のへこみ(軽微なもの) | 壁に大きな傷をつける |

原状回復ってどこまで直せばいいのか、よくわからなくて不安です…。

そうですね。「通常の使用」の範囲は判断が難しい場合もあります。国土交通省のガイドラインなども参考にしながら、契約書をよく確認し、不明な点はオーナーに確認するようにしましょう。

家賃の増減額:交渉はできる?

家賃の増額・減額については、お互いに請求することができます。

ただし、「排除特約」の有無が重要です。

「家賃は絶対に上げません」という特約は有効ですが、「家賃は絶対に下げません」という特約は、普通借家契約の場合無効です。

これは、借主の不利益になるからです。

一方、定期借家契約の場合は有効です。

家賃の増減額って、自分から交渉できるんですね!

はい、交渉は可能です。ただし、契約内容や周辺の相場などをよく調べて、正当な理由に基づいて交渉することが大切です。

普通借家契約:知っておきたい基本ルール

普通借家契約は、契約期間が定められておらず、更新を繰り返すことで長期間住み続けることを前提とした契約です。

そのため、家賃減額請求権が認められています。

周辺の家賃相場が下落した場合、家賃の減額を請求することができます。

普通借家契約だと、ずっと住み続けられるんですね。

はい、更新を繰り返すことで長期間住み続けることができます。ただし、正当事由があれば、オーナーから契約を解除される場合もありますので、注意が必要です。

定期借家契約:普通借家との違いとは?

定期借家契約は、契約期間が定められており、期間満了とともに契約が終了する契約です。

更新はありません。

家賃減額請求権は原則として認められていません。

契約時に家賃と期間をしっかりと確認することが重要です。

定期借家契約だと、更新がないので、引っ越しが多い人には不便そうですね…

そうですね。定期借家契約は、特定の期間だけ住みたいというニーズに合った契約形態です。メリット・デメリットを理解した上で、自分に合った契約を選ぶことが大切です。

借地借家法:FP2級合格のための重要ポイント

借地借家法は、借主と貸主の権利と義務を定めた法律です。

FP2級試験では、借地借家法に関する問題が出題されるので、しっかりと理解しておきましょう。

特に、普通借家契約と定期借家契約の違いは重要なポイントです。

借地借家法…なんだか難しそうですね。

難しく感じるかもしれませんが、一つずつ丁寧に理解していくことが大切です。焦らず、じっくりと学習を進めていきましょう!

まとめ:借家トラブルを回避するための必須知識

今回は、借家に関するルールについて解説しました。

造作買取請求権、原状回復義務、家賃の増減額など、借家トラブルを回避するために必要な知識を学ぶことができました。

普通借家契約と定期借家契約の違いを理解し、契約前にしっかりと確認することで、安心して快適な賃貸ライフを送ることができます。

今回の内容をしっかり復習して、FP2級試験合格を目指しましょう!

ありがとうございます!安心して賃貸契約を結べそうです。

今回の内容を理解していれば、きっと大丈夫です!何か質問があれば、いつでも聞いてくださいね。