24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、32万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

「普通借家権」って言葉、よく聞くけど実際どんなものかよくわからない…FP試験でも出題されるみたいだし、ちゃんと理解しておきたい!賃貸トラブルに巻き込まれたくないし、自分の権利も知っておきたいですよね。

この記事では、普通借家権について、FP試験対策も踏まえながら、わかりやすく解説していきます!

普通借家と定期借家って何が違うんですか?試験でもよく出るみたいで…違いがイマイチわからなくて困ってます!

安心してください!この記事を読めば、普通借家と定期借家の違いがスッキリ理解できるようになりますよ。試験対策にも役立つ実践的な知識をしっかり解説していきますね!

普通借家権とは?FP2級試験対策にも必須な基礎知識

普通借家権の定義:期間の定めのない永遠の借家契約

普通借家権とは、簡単に言うと、期間の定めがない借家契約のことです。

つまり、契約期間を決めずに、永遠に(とまでは言いませんが、かなり長く)住み続けられる権利のことなんです。

賃貸借契約の中でも、一般的なものですね。

普通借家と定期借家の違い:期間設定の有無で住み続けられる権利が変わる

普通借家と対になるのが定期借家です。

一番大きな違いは、期間設定の有無。

定期借家は、あらかじめ決められた期間が来たら契約が終了します。

一方、普通借家は更新を繰り返すことで、長く住み続けることができます。

更新って具体的にどういう手続きが必要なんですか?

更新の手続きについては、この後のセクションで詳しく説明しますね!

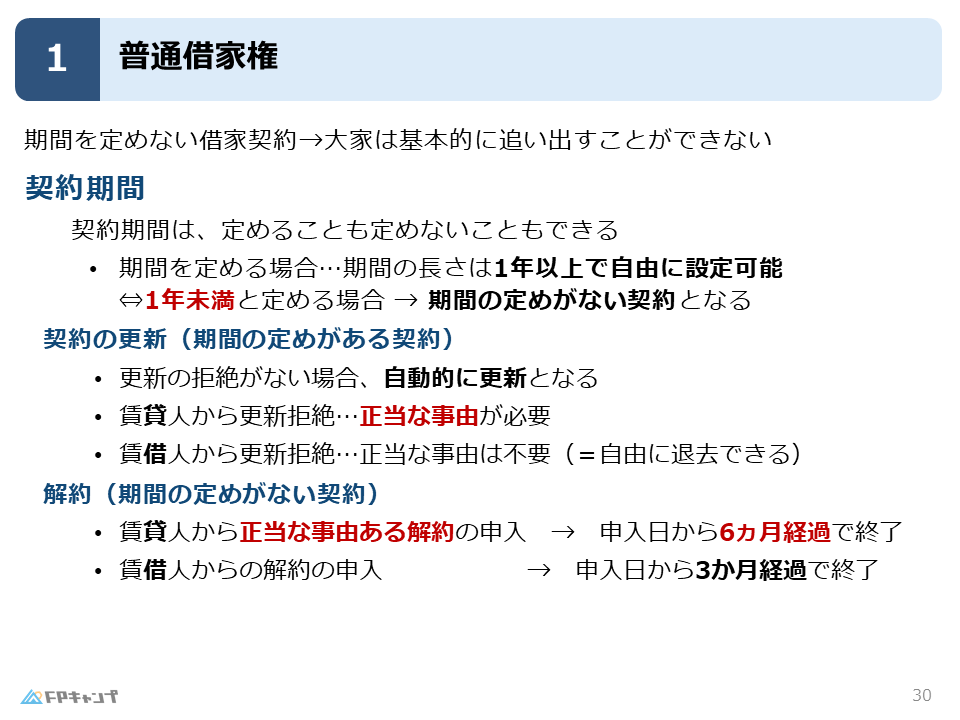

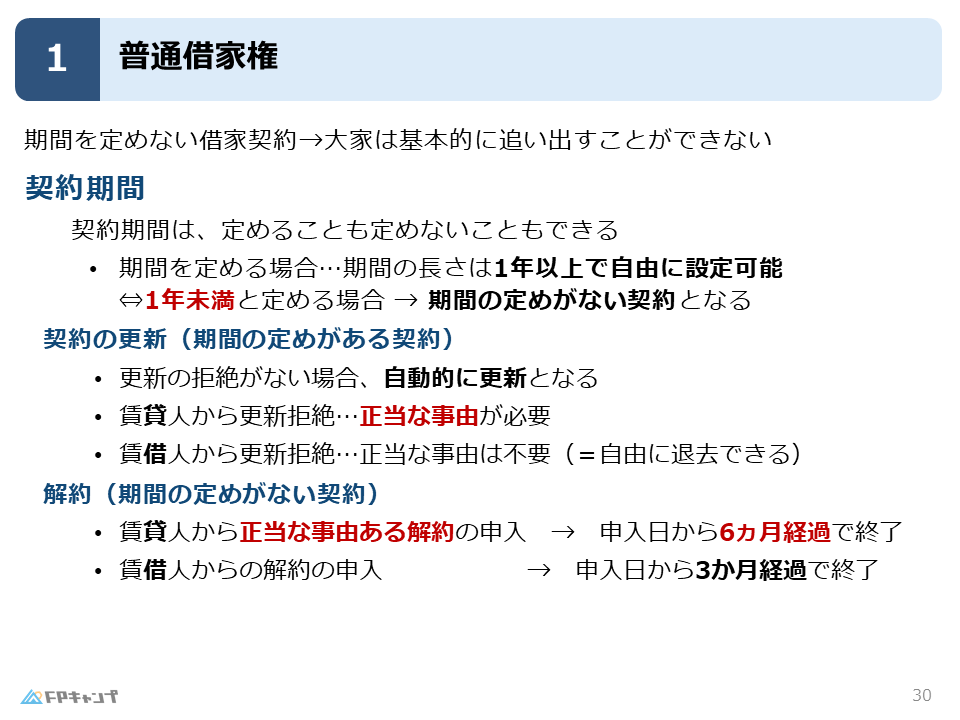

普通借家契約の期間設定:契約期間のルールと注意点

期間の定め:設定は任意!でも1年以上が原則

普通借家契約では、契約期間を定めることも、定めないこともできます。

期間を定めない場合は、そのまま住み続けることができます。

期間を定める場合は、1年以上である必要があります。

これは、あまりに短い期間だと、借主の生活が不安定になってしまうからです。

1年未満の契約期間を設定した場合の結果:期間の定めのない契約とみなされる理由

もし、うっかり1年未満の契約期間を設定してしまった場合は、どうなるでしょうか?実は、その契約は期間の定めのない契約、つまり、普通の普通借家契約とみなされます。

これは、普通借家権の基本的な考え方が「期間を定めない」という点にあるからです。

つまり、1年未満の契約は、普通借家権の趣旨に反するということですね。

1年未満の契約だと、普通借家契約とみなされるんですね!ちょっと意外でした。

そうなんです。普通借家権は借主保護の側面が強いので、短い期間の契約ではその趣旨が活かせないんです。

普通借家契約の更新:更新拒絶と正当事由の壁

契約更新の流れ:自動更新が基本!でも拒絶できるケースも

普通借家契約では、契約期間が満了する際に、自動的に更新されるのが基本です。

例えば、2年の契約期間を定めていた場合、2年後に特段の手続きをしなくても、自動的に契約が更新されます。

これは、借主が安心して住み続けられるようにするための仕組みです。

ただし、一定の条件を満たせば、更新を拒絶することもできます。

賃貸人(大家)からの更新拒絶:正当事由が必要な厳しい現実

賃貸人(大家さん)側から更新を拒絶する場合には、正当事由が必要になります。

この正当事由は、かなり厳しい基準で判断されます。

例えば、「家賃を滞納している」「近隣住民に迷惑をかけている」といった場合や、「大家さん自身がその物件に住む必要がある」といった場合などが正当事由として認められる可能性があります。

逆に、「もっと家賃の高い入居者を見つけたい」といった理由では、正当事由として認められません。

正当事由の具体例:FP2級試験にも頻出!どんな理由が認められる?

FP2級試験では、正当事由に関する問題がよく出題されます。

具体的には、以下のようなケースが正当事由として認められる可能性があります。

| 正当事由として認められる可能性のあるケース | 正当事由として認められないケース |

|---|---|

| 借主が家賃を長期間滞納している | もっと家賃の高い借主を見つけたい |

| 借主が近隣住民に著しい迷惑をかけている | 大家の親戚に入居させたい |

| 老朽化した建物を建て替えるため、借主に立ち退いてもらう必要がある | なんとなく借主が気に入らない |

賃借人(借り手)からの更新拒絶:正当事由不要でいつでも引っ越し可能

一方、賃借人(借り手)側からは、正当事由なくいつでも更新を拒絶できます。

つまり、引っ越ししたくなったらいつでも引っ越しできるということです。

これは、借主の居住の自由を保障するためです。

引っ越しをしたいと思ったときは、契約で定められた期間前に大家さんに通知する必要があります。

一般的には1ヶ月前とか2ヶ月前が多いですね。

正当事由って、なんだか難しそうですね…試験でちゃんと答えられるか心配です。

正当事由は、確かに判断が難しい部分もありますが、色々な事例に触れていくことで理解が深まりますよ!過去問などを活用して、練習してみてください。

普通借家契約の解約:解約申し入れと期間の注意点

期間の定めのない契約の解約:貸主と借主、それぞれの解約条件

期間の定めのない普通借家契約を解約する場合、貸主と借主それぞれにルールがあります。

貸主からは正当事由が必要で、借主からは不要です。

この非対称性は、借主保護の観点から設けられています。

賃貸人からの解約申し入れ:正当事由と6ヶ月前の申し入れが必要

賃貸人(大家さん)側が解約を申し入れる場合は、正当事由が必要となるだけでなく、6ヶ月前までに申し入れる必要があります。

この6ヶ月という期間は、借主が次の住居を探すための十分な時間と考えられています。

FP試験でも頻出なので、しっかり覚えておきましょう。

賃借人からの解約申し入れ:3ヶ月前が原則だが、実際は契約内容次第

賃借人(借り手)側が解約を申し入れる場合は、法律上は3ヶ月前までに申し入れる必要があります。

しかし、多くの賃貸借契約では、1ヶ月前や2ヶ月前までに通知すれば良いとされている場合が多いです。

契約内容をよく確認しましょう。

解約の申し入れ期間、貸主と借主で違うんですね!混乱しそうです…

そうなんです、少しややこしいですよね。貸主からの解約は6ヶ月前、借主からの解約は原則3ヶ月前(ただし契約によって異なる)と覚えておきましょう!

普通借家契約における6ヶ月ルール:貸主からの解約申し入れで知っておくべき期限

6ヶ月ルール:次の家を見つけるための猶予期間

6ヶ月ルールは、貸主から解約を申し入れられた借主が、次の住居を見つけるための猶予期間を保障するためのものです。

法律で定められた期間なので、貸主はこれより短い期間で借主を追い出すことはできません。

このルールは、借主の生活を守る上で非常に重要です。

6ヶ月より早く出て行かせることは違法!借主の権利を守る法律

6ヶ月より早く借主を出て行かせることは法律で禁止されています。

万が一、貸主から不当な解約の申し入れを受けた場合は、専門家や関係機関に相談しましょう。

自分の権利を守るためにも、法律の知識を身につけておくことが大切です。

6ヶ月ルール、しっかり覚えておきます!

素晴らしいですね!法律は私たちの生活を守るためのものです。正しく理解して、安心して暮らせるようにしましょう!

普通借家契約における3ヶ月ルール:借主からの解約申し入れの注意点

3ヶ月ルール:法律上の原則だが、実務では契約内容が優先されるケースも

借主からの解約申し入れに関する3ヶ月ルールは、法律上の原則ではありますが、実務では契約内容が優先されるケースが多いです。

多くの賃貸借契約では、1ヶ月前や2ヶ月前までに通知すれば良いとされている場合が一般的です。

契約書をよく確認し、解約の申し入れ期間を確認しておきましょう。

契約内容の確認:1ヶ月前、2ヶ月前など、実際の解約通知期間を確認

賃貸借契約を結ぶ際には、解約に関する条項を必ず確認しましょう。

解約通知期間は、契約によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

また、解約通知の方法(書面、口頭など)についても確認しておきましょう。

不明な点があれば、貸主や不動産会社に問い合わせて確認することをお勧めします。

契約書って、細かい字でたくさん書いてあって読むのが大変ですよね…でも、ちゃんと確認しておくことが大切なんですね。

そうなんです。面倒でも、契約内容をしっかり理解しておくことが、後々のトラブルを防ぐことに繋がりますよ!

普通借家:FP2級試験対策と実務での注意点まとめ

この記事では、普通借家権について、FP2級試験対策にも役立つよう、詳しく解説しました。

普通借家権は期間の定めのない借家契約であり、借主に有利な仕組みとなっています。

更新や解約の際には、正当事由、6ヶ月ルール、3ヶ月ルールなど、重要なルールがあるので、しっかり理解しておきましょう。

これらの知識は、試験対策だけでなく、実生活で賃貸トラブルに巻き込まれないためにも役立ちます。

普通借家権について、よく理解できました!試験にも自信が持てそうです!

素晴らしいです!自信を持って試験に臨んでください!応援しています!