24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

「普通借地権」って聞くと、なんだか難しそうで、FP試験でも苦手意識を持っている方、多いのではないでしょうか?

実際に、土地を借りて建物を建てる場合、自分の権利がどう守られるのか、不安ですよね。

地代はどうやって決まるの?更新ってどうなるの?など、疑問もたくさんあると思います。

この記事では、そんな皆さんの疑問を解消するために、普通借地権について、FP講師の私が分かりやすく解説していきます!

普通借地権と定期借地権の違いがよくわからないんです…。試験で聞かれたら答えられるか不安です。

安心してください!この記事でしっかり学べば、普通借地権の仕組みが理解できるようになりますよ。一つずつ丁寧に解説していくので、一緒に頑張りましょう!

普通借地権とは?FP2級試験対策にも!

普通借地権の目的と建物の関係

普通借地権は、建物を建てる目的で土地を借りるための権利です。

建物を建てるということは、簡単に壊せるテントのようなものではなく、何十年も住み続けられるようなしっかりとした構造の建物を建てるということです。

そのため、普通借地権では、土地を長期的に利用できるようなルールが設けられています。

上の建物が何十年も持つのに、下の土地の契約期間が短かったら困りますよね?

なぜ普通借地権は長期の利用を想定しているのか?

長期的に利用できるという点が普通借地権の大きな特徴です。

せっかく建てた建物をすぐに壊すのはもったいないですよね。

そこで、普通借地権は、借地人が安心して土地を利用できるように、長期の利用を前提とした仕組みになっています。

FP2級試験でも重要なポイントなので、しっかり覚えておきましょう。

なるほど、建物の寿命と土地の利用期間が関係しているんですね!

その通りです!建物を建てる目的で土地を借りるのですから、土地も長期的に使えるように設計されているのは当然のことですね。

普通借地権の契約ルール:期間と更新

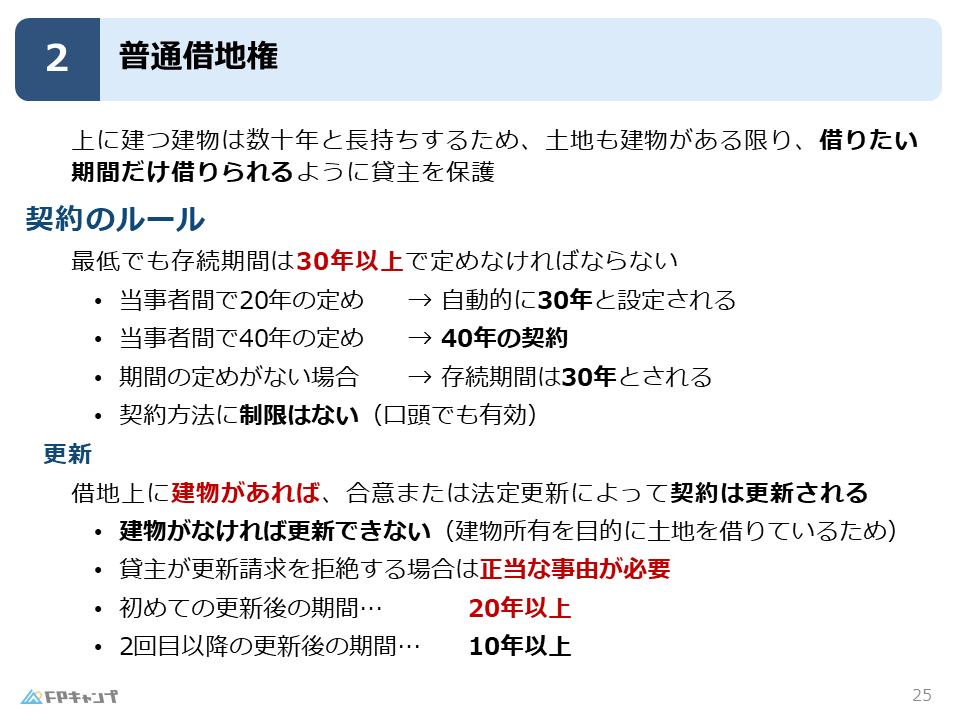

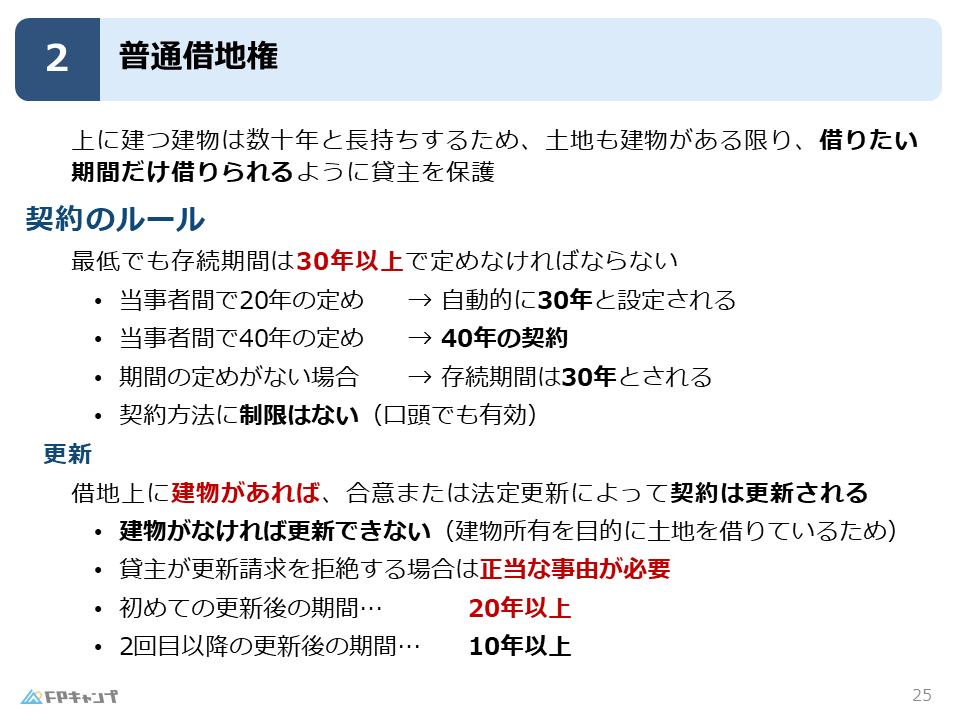

普通借地権の契約期間:最低30年以上

普通借地権の契約期間は、最低30年以上と定められています。

これは法律で決まっていることで、仮に20年で契約したとしても、自動的に30年とみなされます。

もちろん、40年、50年と長く設定することも可能です。

30年以上であれば、契約で定めた期間が有効となります。

契約更新のルール:建物が要!

普通借地権の契約期間が満了した場合、どうなるのでしょうか?通常の賃貸借契約であれば、契約終了とともに返還するのが一般的ですが、普通借地権の場合は、建物の存在が重要になります。

借地権上に建物があれば、合意更新または法定更新によって契約が更新されます。

つまり、土地の上に建物が建っていれば、原則として更新されるのが当たり前と考えてください。

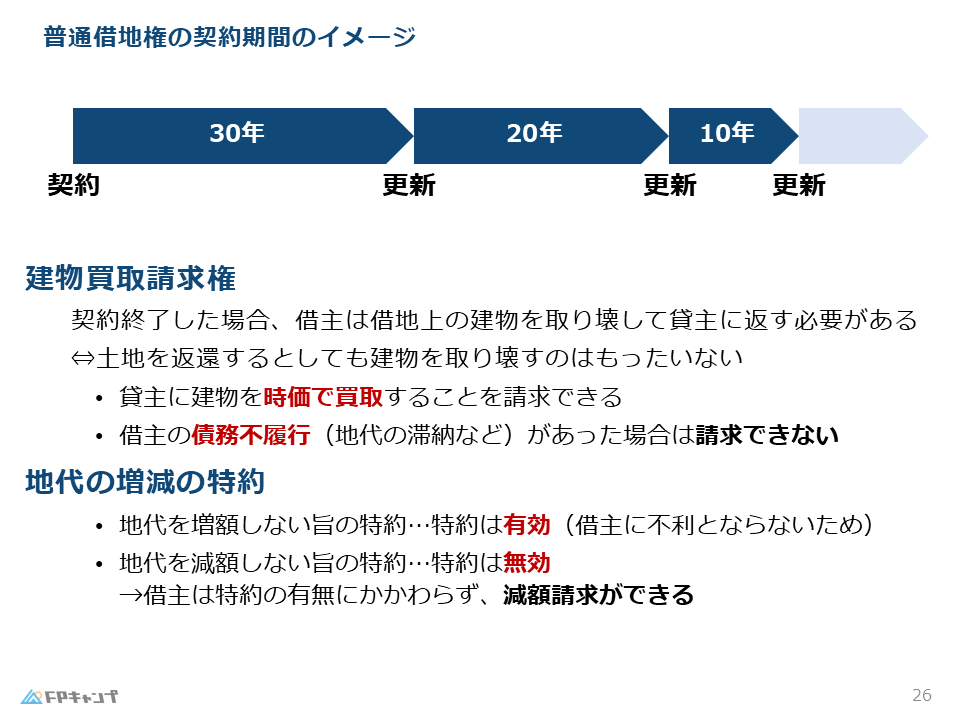

更新期間:回数によって変化する期間設定

更新期間は、更新回数によって異なります。

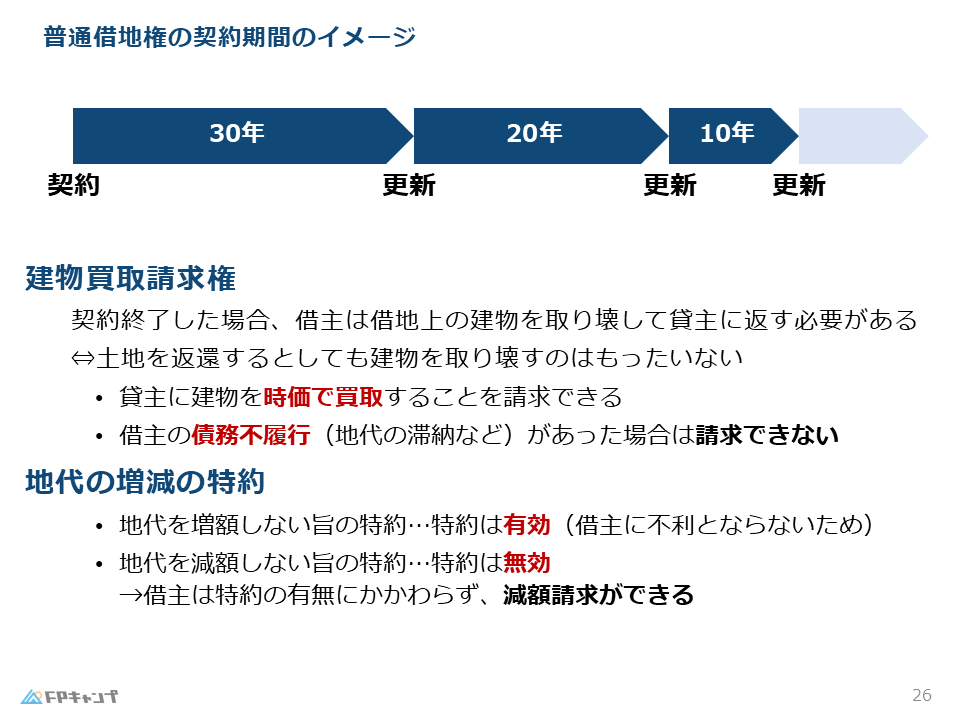

最初の契約が30年の場合、1回目の更新は20年以上、2回目以降の更新は10年以上と定められています。

つまり、30年、20年、10年、10年…というように契約期間が更新されていくイメージです。

FP2級試験では、この更新期間の違いがよく問われるので、しっかり押さえておきましょう。

| 更新回数 | 最低更新期間 |

|---|---|

| 初回 | 20年以上 |

| 2回目以降 | 10年以上 |

更新期間が変わるんですね!覚えられるか不安です…

最初は30年、次は20年、それ以降は10年と覚えておけば大丈夫!落ち着いて取り組めば必ず理解できますよ!

普通借地権の更新拒絶:正当事由が必要

借地権設定者(貸主)の更新拒絶と正当事由

普通借地権では、借地人保護の観点から、貸主は簡単に更新を拒絶することができません。

更新を拒絶するためには、正当事由が必要となります。

正当事由とは、例えば、貸主が土地を自ら利用する必要がある場合など、更新を拒絶せざるを得ない正当な理由のことです。

FP2級試験では、この正当事由についても出題される可能性があるので、覚えておきましょう。

借地権における借主保護の考え方

普通借地権は、借地人を保護するために作られた制度です。

借地人は弱い立場にあると想定されているため、貸主が一方的に契約を終了させることができないようになっています。

正当事由という厳しい条件を設けることで、借地人の権利を守っているのです。

この借主保護の考え方は、普通借地権全体を理解する上で非常に重要です。

正当事由ってどんなものがあるんですか?

例えば、貸主が自ら土地を利用する必要がある場合や、借地人が地代を滞納している場合などが正当事由として認められることがあります。詳しくはテキストで確認してみてくださいね。

建物買取請求権:更地返還の例外

契約終了時の建物買取請求

契約が終了した場合、原則として借地人は土地を元の状態、つまり更地にして返還する必要があります。

しかし、まだ使える建物がある場合、それを壊すのはもったいないですよね。

そこで、普通借地権では、建物買取請求権が認められています。

これは、借地人が貸主に対して、建物を時価で買い取るよう請求できる権利です。

買取請求権を行使できるケースとできないケース

建物買取請求権は、契約が正当に終了した場合にのみ行使できます。

例えば、借地人が地代を滞納し、その結果契約が解除された場合は、買取請求権を行使することはできません。

FP2級試験では、買取請求権を行使できるケースとできないケースを区別して理解しておくことが重要です。

買取請求権、ややこしいですね…。

落ち着いて整理すれば大丈夫!正当な理由で契約が終了した場合にのみ行使できる権利だと覚えておきましょう。

地代の増減:特約の有効性

地代増額特約の有効性

地代とは、土地を借りる際に支払う料金のことです。

契約時に地代を増額しないという特約を結ぶことは有効です。

これは借地人にとって有利な特約なので、問題ありません。

地代減額特約の無効性:借主保護の観点から

一方、地代を減額しないという特約は、借地人にとって不利なので無効です。

例えば、周辺の土地の価格が下落した場合でも、地代を減額できないというのは不公平ですよね。

普通借地権では、借地人を保護するために、このような特約は無効とされています。

FP2級試験では、地代増減に関する特約の有効性が問われることが多いので、しっかり理解しておきましょう。

地代に関する特約設定の注意点

地代に関する特約を設定する際は、借主にとって不利にならないように注意する必要があります。

普通借地権は借地人を保護することを目的としているため、借地人に不利な特約は無効となる可能性が高いです。

地代の増減に関する特約は複雑ですね…。

増額しない特約は有効、減額しない特約は無効!このポイントを押さえれば大丈夫!

普通借地権のまとめ:契約期間、更新、買取請求権、地代を再確認!FP2級対策にも!

普通借地権の契約期間と更新ルールをおさらい

普通借地権の契約期間は最低30年以上で、更新時には建物があることが必須です。

初回の更新は20年以上、2回目以降は10年以上となります。

これらのルールはFP2級試験でも頻出なので、確実に覚えておきましょう。

建物買取請求権と地代増減特約の重要ポイント

契約終了時には、借地人は建物買取請求権を行使できる場合があります。

また、地代の増減については、増額しない特約は有効ですが、減額しない特約は無効です。

これらのポイントもFP2級試験で問われる可能性があるので、しっかり復習しておきましょう。

普通借地権は、借地人を保護するための制度です。

この記事で学んだ内容を理解すれば、FP試験はもちろん、実生活でも役立つこと間違いなしです!

ありがとうございます!だいぶ理解できました!

素晴らしい!あとは問題を解いて、知識を定着させましょう!応援しています!