24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

株式投資、特に個別銘柄への投資を検討している方の中には、「会社の安全性はどうやって判断すればいいの?」「配当金って実際どれくらいもらえるの?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

色々な指標があって、どれを見ればいいのか、どう使えばいいのか迷ってしまいますよね。

特にFP試験を受験される方にとっては、これらの指標を理解し、計算できるようになることは必須です。

個別銘柄の分析って難しそう…自己資本比率や配当性向なんて言葉、初めて聞きました。計算問題も不安です…。

一つずつ丁寧に解説していくので大丈夫ですよ!実際に計算例を見ながら理解を深めていきましょう。焦らず、じっくりと取り組めば必ず理解できます!

本記事で解説した内容は、ほんださん監修のFPキャンプ内コンテンツ「完全講義premium」を基に作成されています。

より深く、体系的に学びたい方は、以下のFPキャンプの講座をチェックしてみてください。

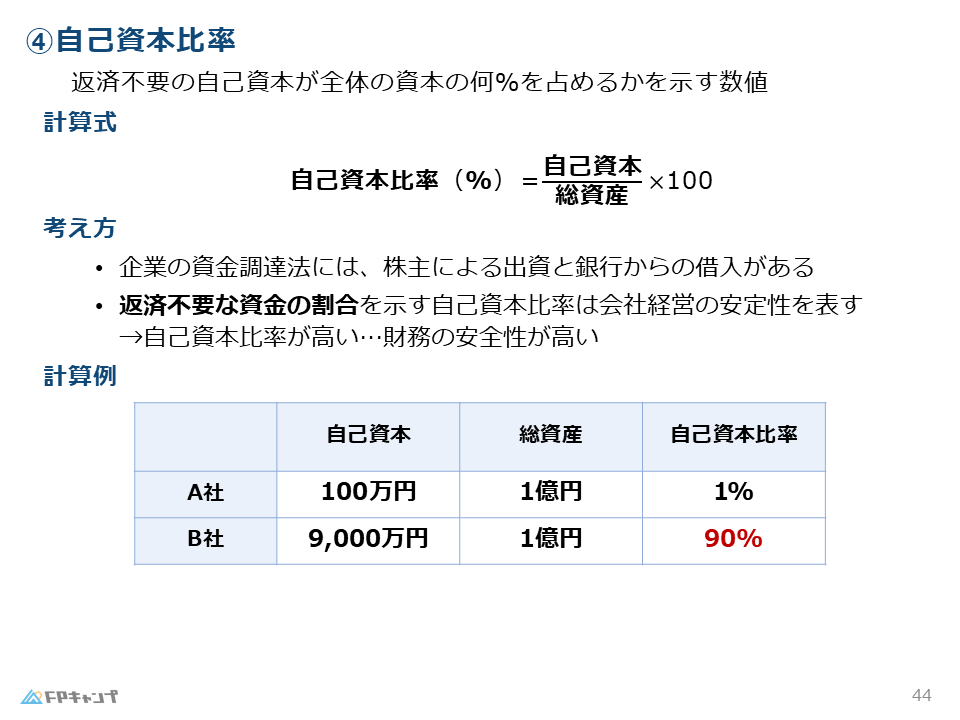

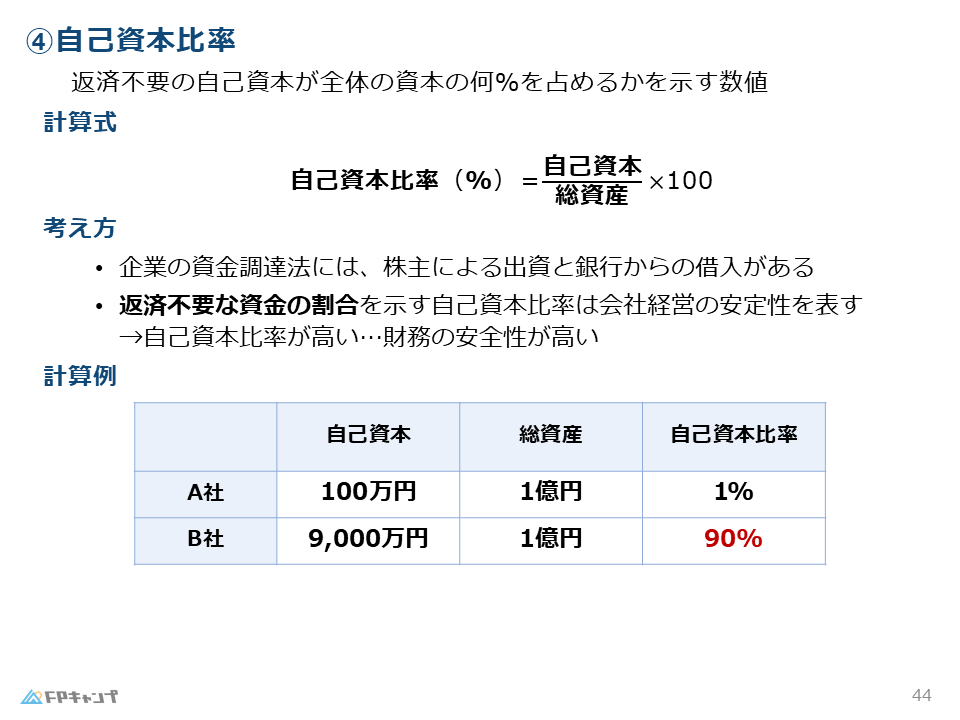

会社の安定性:自己資本比率でチェック!

自己資本比率とは?FP2級試験対策もバッチリ!

自己資本比率とは、企業の財務の健全性を示す重要な指標です。

簡単に言うと、返済不要の自己資本が、会社全体の資本の何パーセントを占めているのかを表しています。

計算式は、自己資本比率 = 自己資本 ÷ 総資産 × 100 です。

自己資本比率が高いほど、財務基盤が安定していると判断されます。

FP2級試験でも頻出ですので、しっかり理解しておきましょう。

銀行からの借入と自己資本の関係

企業がお金を集める方法は主に2つあります。

1つは銀行からお金を借り入れること、もう1つは株主から出資してもらうことです。

銀行から借りたお金は、いずれ返済しなければなりません。

一方、株主からの出資は返済の必要がありません。

自己資本比率は、この返済不要な資金(自己資本)の割合を、企業の総資産全体の中で見ている指標なのです。

自己資本比率が高い会社の特徴:A社とB社の比較で徹底解説

A社とB社、どちらも総資産が1億円だとします。

A社の自己資本は100万円、つまり9,900万円は銀行からの借入です。

一方、B社の自己資本は9,000万円で、借入は1,000万円です。

どちらの会社がより安全でしょうか?もちろんB社ですよね。

A社は多額の借金を返済しなければなりませんが、B社は返済負担が少なくて済みます。

これを自己資本比率で見てみると、A社は1%、B社は90%となります。

B社の方が圧倒的に自己資本比率が高く、財務的に安定していることが分かります。

自己資本比率は高ければ良いというわけではない理由

自己資本比率は、高ければ高いほど良いというわけではありません。

企業を早く成長させるためには、銀行からお金を借りて積極的に事業投資を行うことも必要です。

自己資本比率が高すぎると、事業拡大の機会を逃してしまう可能性もあります。

バランスが重要です。

自己資本比率の計算式と、高すぎても低すぎても良くない理由が分かりました!

素晴らしいですね!自己資本比率は企業の財務健全性を示す重要な指標です。試験対策として、計算方法だけでなく、その意味や適切な水準についても理解しておきましょう。

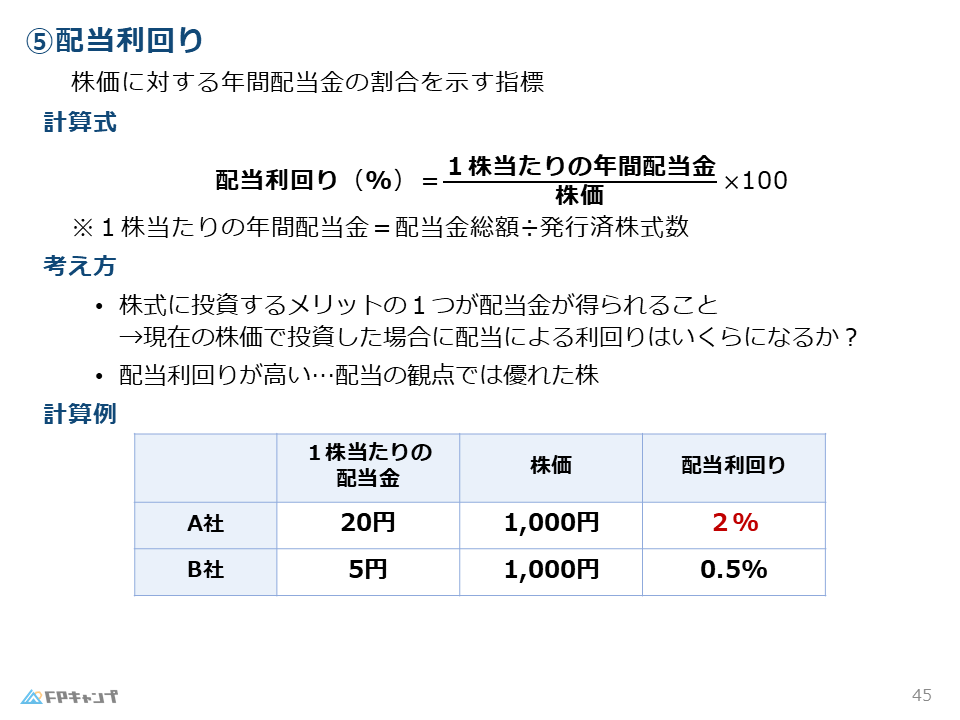

株主への還元:配当金と配当利回り

配当金とは?株式投資の魅力をFP2級レベルで解説

配当金とは、企業が株主に対して利益を分配するお金のことです。

株式投資の魅力の一つとして、この配当金を受け取れることがあります。

配当金は、企業の業績に応じて支払われるため、業績が良い企業ほど多くの配当金を受け取れる可能性が高くなります。

FP2級レベルでは、配当金の仕組みと、それが株式投資においてどのようなメリットがあるのかを理解することが重要です。

配当利回りでわかる投資効率:A社とB社の利回り比較

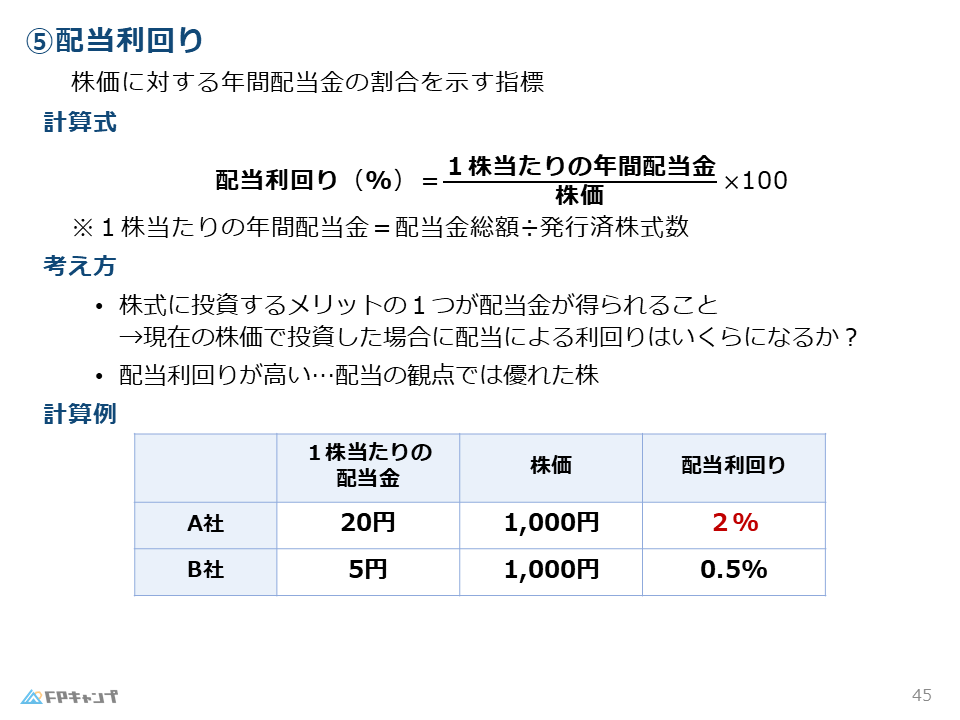

配当利回りとは、株価に対する配当金の割合を示す指標です。

計算式は、配当利回り = 1株当たり配当金 ÷ 株価 × 100 です。

例えば、株価が1,000円のA社が1株当たり20円の配当金を出す場合、配当利回りは2%です。

一方、同じく株価が1,000円のB社が1株当たり5円の配当金しか出さない場合、配当利回りは0.5%です。

この場合、A社の方が配当利回りが高く、投資効率が良いと判断できます。

株式投資においては、配当利回りを比較することで、どの銘柄に投資するのが有利かを検討することができます。

配当利回りの計算式、よく分かりました!配当利回りが高い銘柄を選べば良いのですね!

その通りです!配当利回りは投資判断の重要な要素となります。ただし、配当利回りだけで判断せず、企業の業績や財務状況なども総合的に見て投資判断を行うようにしてくださいね。

利益の使い道:配当性向で企業戦略を読み解く

配当性向とは?企業の利益分配方針をFP2級向けに解説

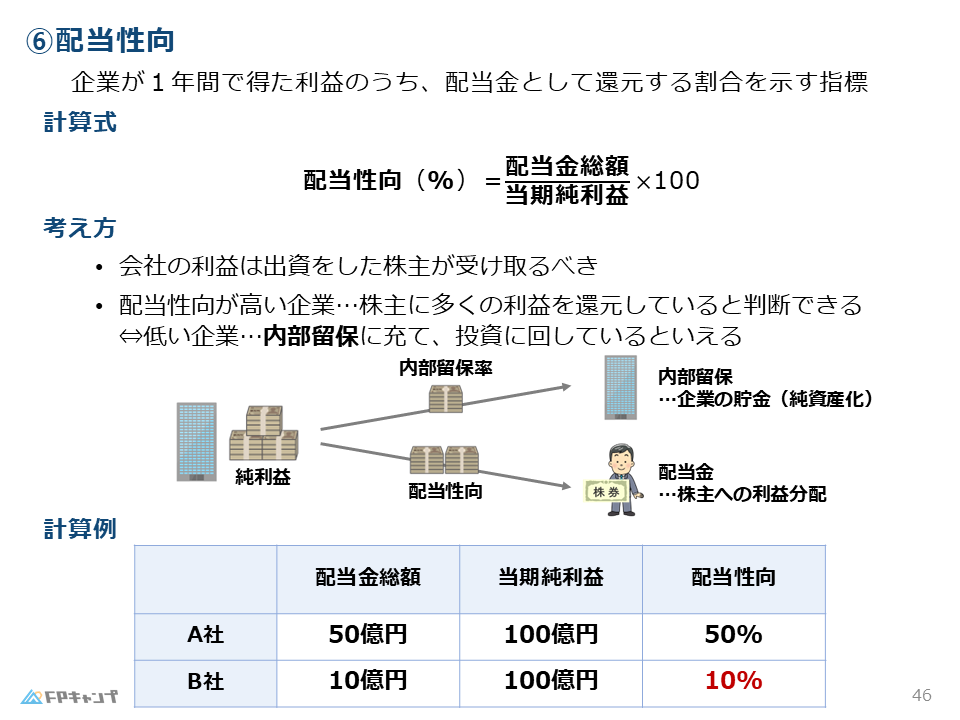

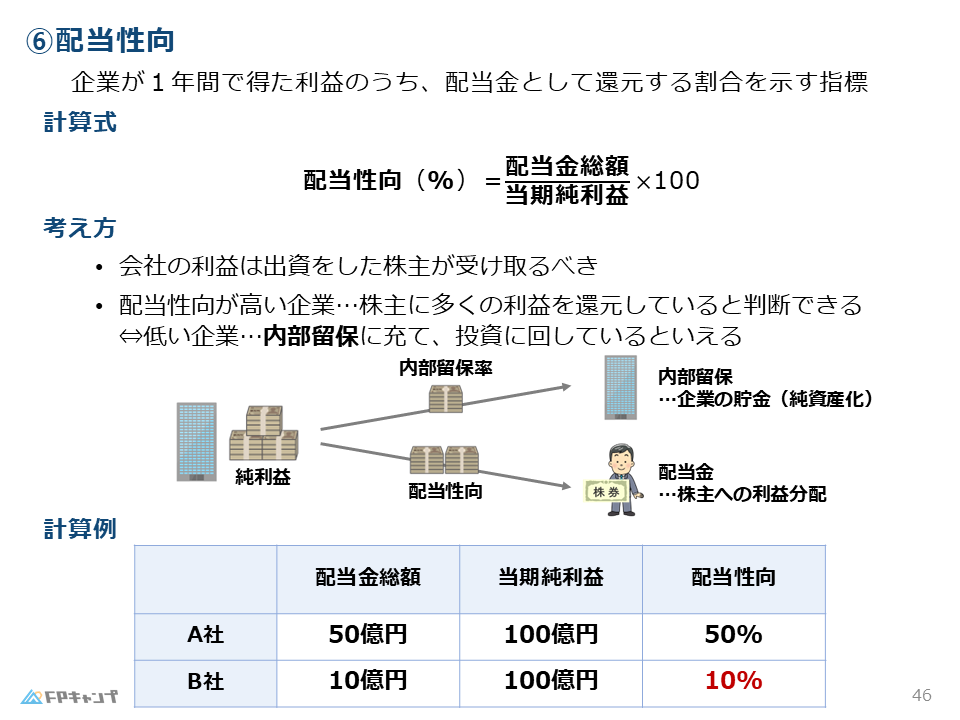

配当性向とは、企業が1年間で稼いだ利益のうち、配当金として株主にどれくらい還元しているかを示す割合です。

計算式は、配当性向 = 配当金の総額 ÷ 純利益 × 100 です。

企業が稼いだお金は、全て株主のものですが、全額を配当金として株主に分配する企業はほとんどありません。

一部は、将来の事業投資や設備投資のために、内部留保として会社に積み立てられます。

配当性向を見ることで、企業が利益をどのように分配しているか、その方針を理解することができます。

FP2級試験では、この配当性向の意味と計算方法を理解しておくことが重要です。

内部留保とは?企業の成長戦略における役割

内部留保とは、企業が稼いだ利益のうち、配当金として株主に分配せずに、社内に積み立てておくお金のことです。

これはいわば会社の貯金のようなもので、将来の事業拡大や設備投資、研究開発費などに充てられます。

内部留保を適切に活用することで、企業は競争力を強化し、さらなる成長を遂げることができます。

株式投資においては、内部留保の額やその使い道にも注目することで、企業の成長戦略を分析することができます。

配当性向が高い会社と低い会社:それぞれの特徴と投資判断への影響:A社とB社のケーススタディ

A社とB社、どちらも当期純利益が100億円だったとします。

A社は配当金として50億円を株主に還元し、配当性向は50%です。

一方、B社は配当金として10億円しか還元せず、配当性向は10%です。

A社は株主に多くの利益を還元していると言えますが、B社は利益の大部分を内部留保に回し、将来の成長投資に充てていると考えられます。

どちらが良いかは一概には言えず、投資家の投資スタイルや企業の成長性などを考慮して判断する必要があります。

高配当を重視する投資家はA社のような配当性向の高い企業を、企業の成長性に期待する投資家はB社のような配当性向の低い企業を好む傾向があります。

配当性向が高い会社と低い会社、それぞれの特徴がよく分かりました!

素晴らしいです!配当性向は企業の利益の使い方を知る上で重要な指標です。FP試験対策として、計算方法だけでなく、その意味や高低それぞれのメリット・デメリットもしっかりと理解しておきましょう。業種によっても適切な配当性向は変わるので、様々なケーススタディを通じて理解を深めていきましょう。

個別銘柄指標の計算問題攻略法:FP2級試験で得点アップ!

計算問題のステップ:3つのステップで個別銘柄の指標を攻略!

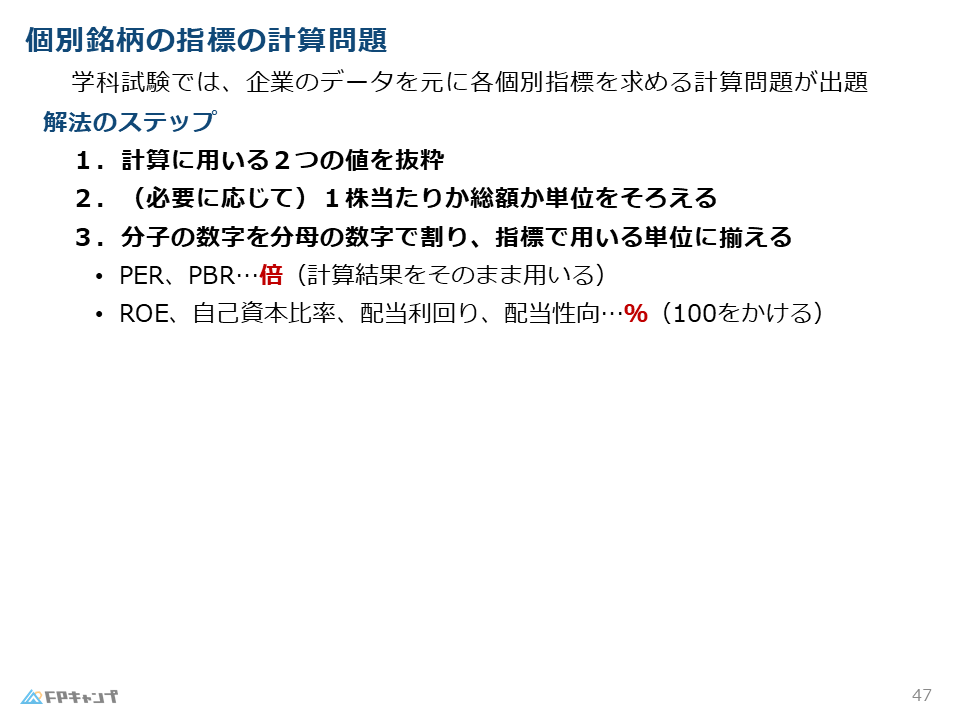

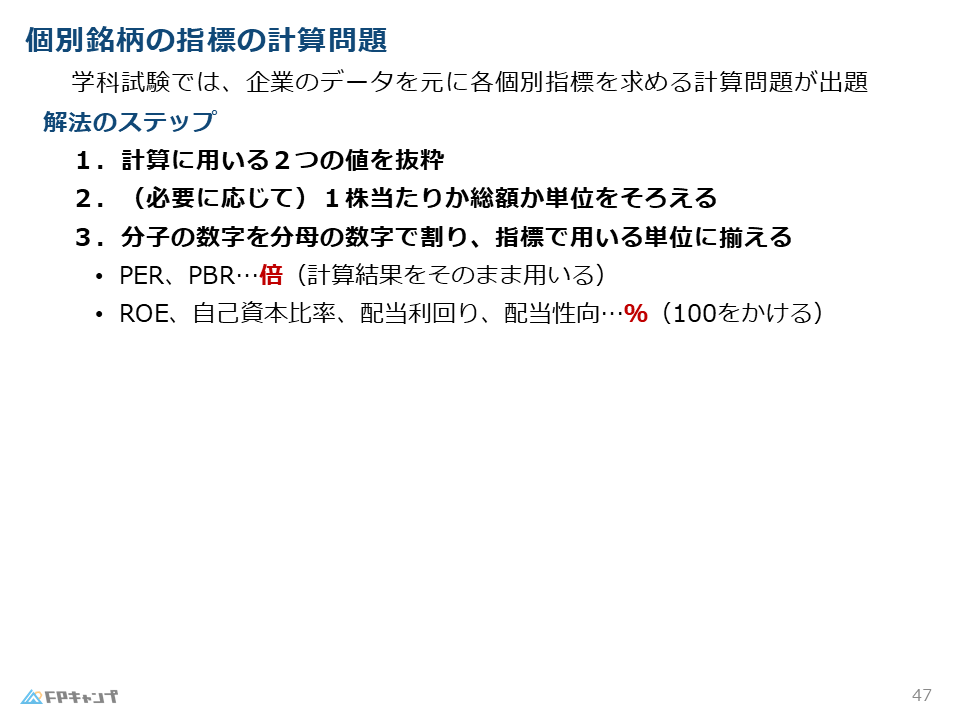

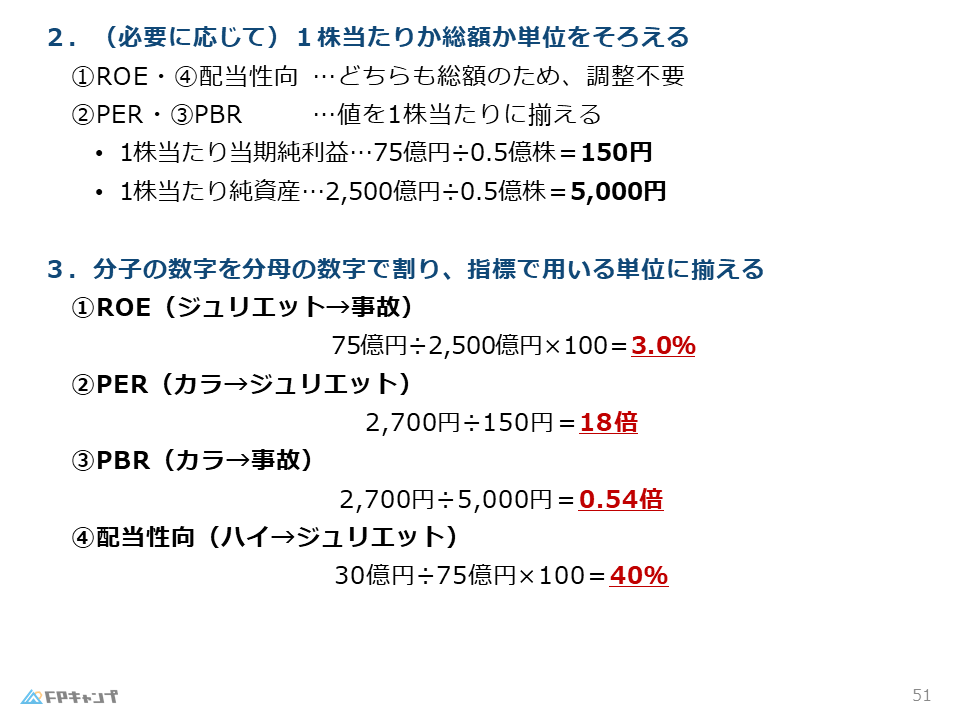

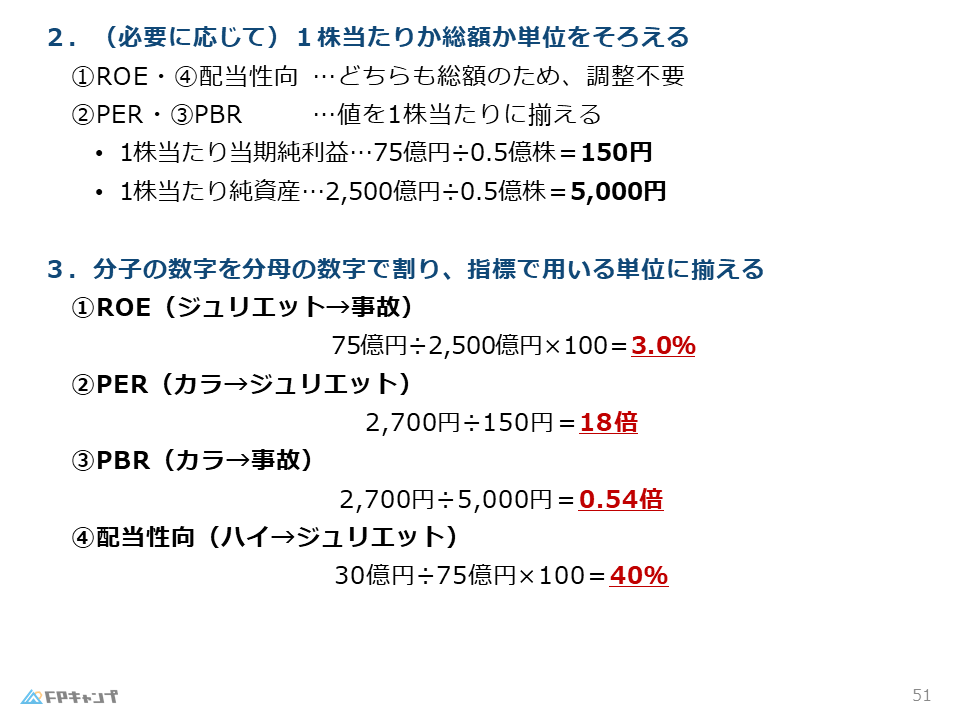

FP試験の個別銘柄指標の計算問題は、以下の3つのステップで解くことができます。

- ステップ1:計算に用いる2つの値を抜粋する

- ステップ2:必要に応じて1株当たりか総額か単位を揃える

- ステップ3:分子の数字を分母で割って、指標で用いる単位に揃える

これらのステップを踏むことで、計算ミスを防ぎ、確実に得点することができます。

特に、ステップ2の単位の調整は忘れがちなので、注意が必要です。

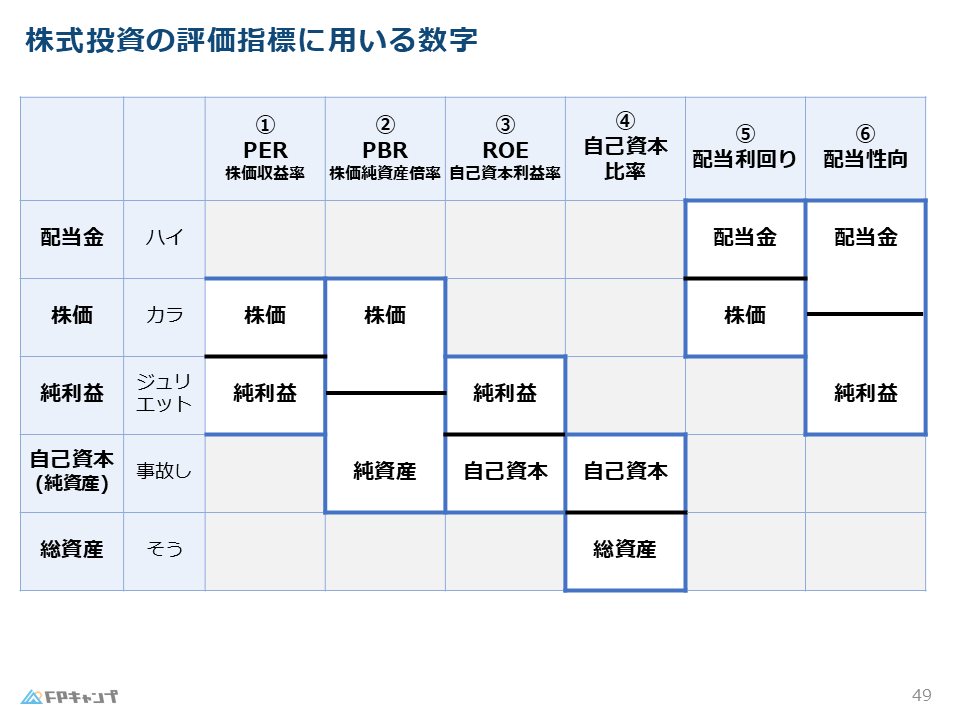

計算に使う値の選定方法:PER、PBR、ROEを簡単に覚えるコツ

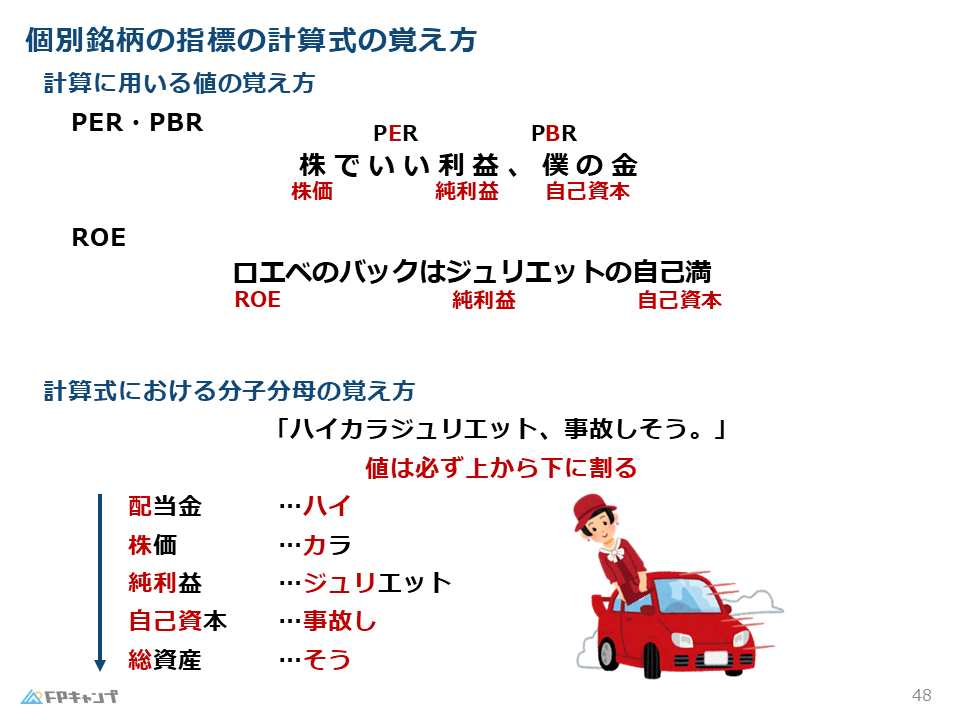

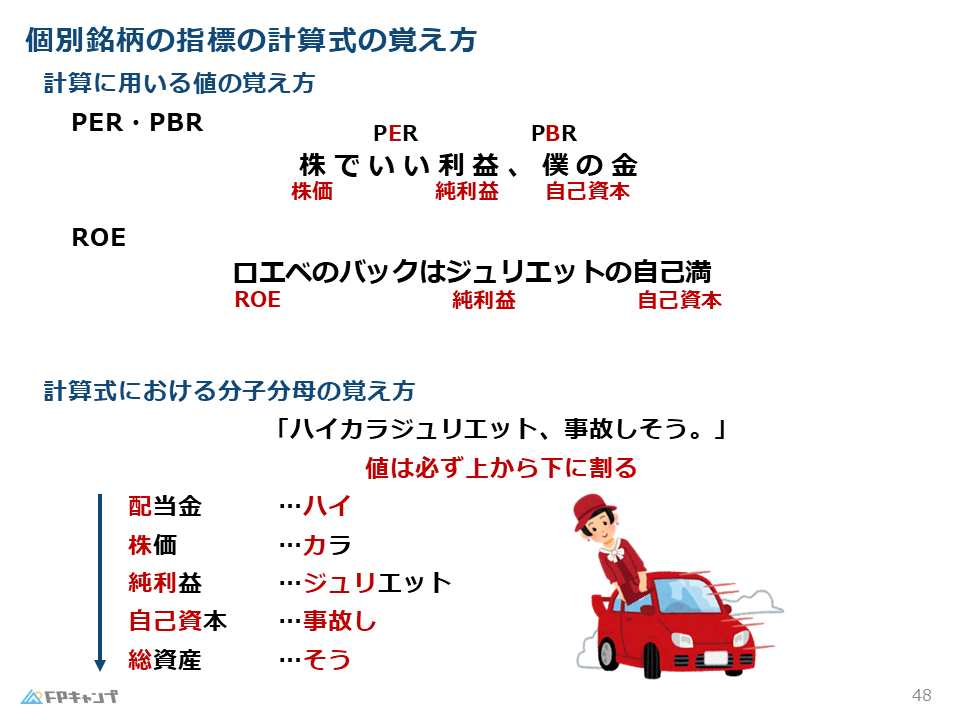

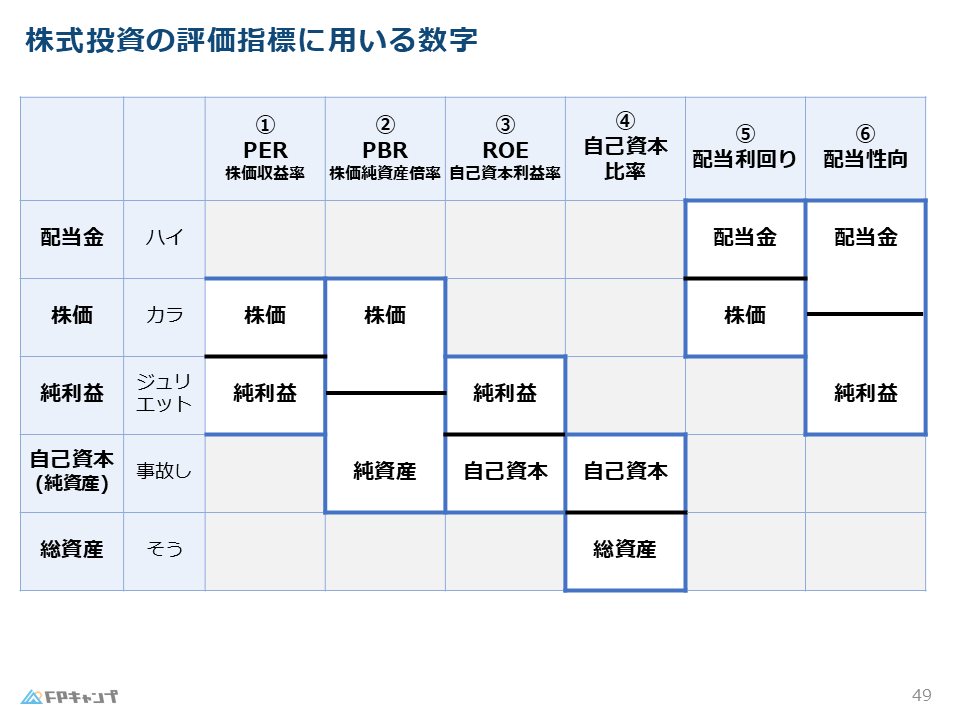

PER、PBR、ROEなど、アルファベット3文字の指標は、何を何で割るのか混乱しやすいですよね。

そこで、簡単な覚え方をご紹介します。

PERは「株(株価)でいい(E)利益(純利益)」、PBRは「僕(B)の金(自己資本)」、ROEは「ロエベ(ROE)のバッグはジュリ(純利益)エットの自己満(自己資本)」と覚えると、どの指標にどの値を使うのかを簡単に思い出すことができます。

これらの語呂合わせを活用して、効率的に学習を進めましょう。

分子と分母の覚え方:「ハイカラジュリエット事故しそう」でミスを回避!

どの値を分子、どの値を分母にするかも、計算ミスをしやすいポイントです。

そこで、「ハイ(配当金)カ(株価)ラジュリ(純利益)エット、事故し(自己資本)そう(総資産)」と覚えてください。

この順番で上から下に割るというルールを守れば、計算ミスを防ぐことができます。

例えば、配当利回りは「ハイカラ」なので、配当金を株価で割ります。

PERは「カラダ」ではなく「カラジュリ」なので、株価を純利益で割ります。

この覚え方を活用して、確実な計算力を身につけましょう。

語呂合わせで覚える方法、とても助かります!計算問題が少し解ける気がしてきました!

計算問題は、慣れることが大切です。語呂合わせを活用しながら、繰り返し練習問題を解いて、確実に得点源にしていきましょう!

計算問題演習:実践で理解を深める

ROE、PER、PBR、配当性向の計算例:与えられた数値から指標を算出

では、実際に計算問題を解いてみましょう。

| 項目 | 数値 |

|---|---|

| 株価 | 2,700円 |

| 発行済株式数 | 0.5億株 |

| 売上高 | 2,000億円 |

| 経常利益 | 120億円 |

| 当期純利益 | 75億円 |

| 自己資本(=純資産) | 250億円 |

| 配当金総額 | 30億円 |

上記のデータから、ROE、PER、PBR、配当性向を計算してみましょう。

まず、ROEは「ロエベのバッグはジュリエットの自己満」なので、純利益を自己資本で割ります。

75億円 ÷ 250億円 × 100 = 30%。

PERは「株でいい利益」なので、株価を1株当たり純利益で割ります。

1株当たり純利益は、75億円 ÷ 0.5億株 = 150円。

よって、2,700円 ÷ 150円 = 18倍。

PBRは「僕の金」なので、株価を1株当たり自己資本で割ります。

1株当たり自己資本は、250億円 ÷ 0.5億株 = 500円。

よって、2,700円 ÷ 500円 = 5.4倍。

配当性向は、配当金総額を純利益で割ります。

30億円 ÷ 75億円 × 100 = 40%。

1株当たり数値の調整方法:株価とその他の指標の単位を揃える

PERやPBRを計算する際には、株価は1株当たりですが、純利益や自己資本は総額で表示されていることが多いです。

そのため、純利益や自己資本を1株当たりに調整する必要があります。

1株当たり純利益は、純利益 ÷ 発行済株式数で計算できます。

同様に、1株当たり自己資本は、自己資本 ÷ 発行済株式数で計算できます。

単位を揃えることで、正しく指標を計算することができます。

実際に計算問題を解いてみると、理解が深まりますね!1株当たりに調整するのを忘れないように気をつけます!

素晴らしいですね!計算問題は繰り返し練習することで、必ず解けるようになります。自信を持って試験に臨んでください!

まとめ:個別銘柄指標②(自己資本比率、配当性向)で株式投資を成功させよう!

今回は、個別銘柄の指標として、自己資本比率、配当金、配当利回り、そして配当性向について学習しました。

自己資本比率は企業の財務の健全性を、配当利回りは株式投資の収益性を、配当性向は企業の利益分配方針をそれぞれ示す指標です。

これらの指標を理解し、活用することで、株式投資における銘柄選びの精度を高め、より良い投資判断を行うことができるようになります。

FP2級試験対策としても、これらの指標の意味と計算方法、そして活用方法をしっかりと理解しておくことが重要です。

今回学んだ知識を活かして、株式投資を成功させましょう!。

個別銘柄の指標について、全体像がつかめました!試験にも自信が持てそうです!

素晴らしいですね!今回学習した内容をしっかり復習して、試験に臨んでください!応援しています!

24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、33万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年9月のFP1級試験では48%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

本記事で解説した内容は、ほんださん監修のFPキャンプ内コンテンツ「完全講義premium」を基に作成されています。

より深く、体系的に学びたい方は、以下のFPキャンプの講座をチェックしてみてください。