24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、29万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年1月のFP1級試験では32%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

「仕事中にケガをした場合、どんな補償があるんだろう?」「通勤中の事故でも保険が使えるの?」と疑問に思ったことはありませんか?

そんなときに頼りになるのが「労災保険の給付制度」です。

この制度には、療養給付や休業補償給付など、状況に応じて様々な支援が用意されていますが、名称が似ていたり要件が細かかったりと、試験では混乱しやすいポイントでもあります。

この記事では、それぞれの給付の内容と違いを、イメージしやすい具体例を交えてわかりやすく解説していきます。

給付の種類も多く、健康保険の給付と内容が似ていたり、覚えるのが難しいです…。

そうですよね。労災保険の給付は、試験対策で多くの人が躓く分野の一つですが、本記事では各給付について丁寧に解説していますので、安心してください。

しっかり理解して、労災保険分野の得点源をつくっていきましょう!

労災給付の全体像

本記事では、労災保険の給付内容について解説していきます。

そもそも労災保険とはどのようなものなのか、どのような人が対象となるのかなどについては、当blogサイトの別の記事で解説していますので、ぜひそちらも併せてお読みください。

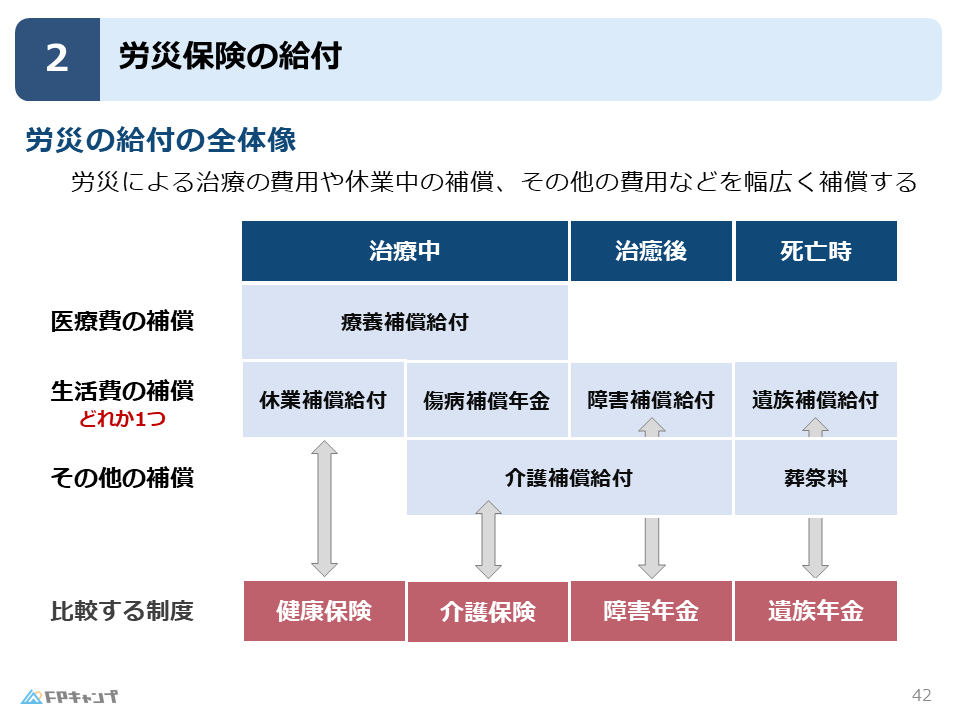

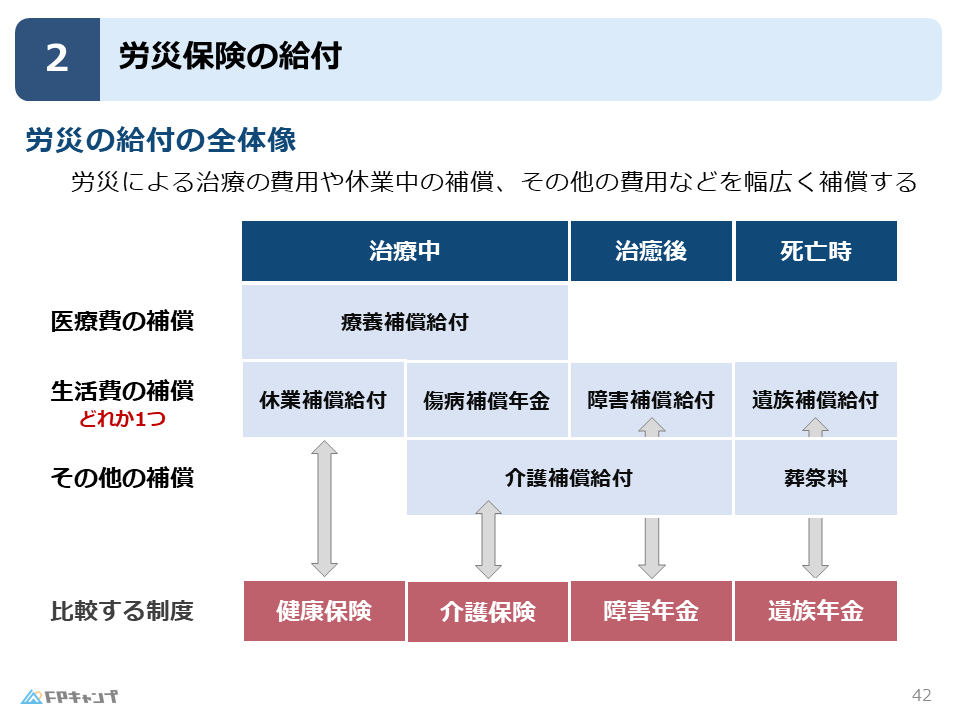

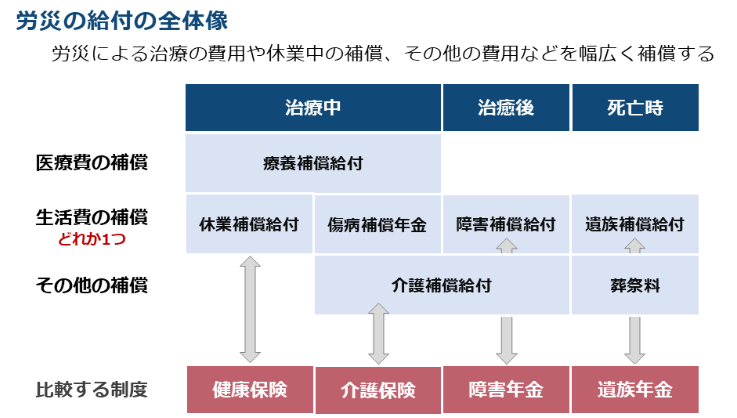

本記事で紹介するそれぞれの給付内容を被保険者のシーン別に並びかえたのが上記の表になります。

それぞれの給付内容に入る前に、おおまかに全体像を把握しておきましょう。

また、治療中に受けられる「療養補償給付」は、健康保険の「療養の給付」と類似しているように、各給付に対応する他の制度と比較することで、制度全体の位置づけを整理するのに役立ちます。

労災保険は苦手意識があります…。

労災保険が苦手だと感じる受験生に多いのが、給付がいつもらえるのかわからないといったケースです。上記の表を覚える必要はありませんが、表を活用してきちんと全体像を整理しておきましょう。

主な給付内容

療養(補償)給付

まずは、療養補償給付についてです。

通勤災害の場合は「療養給付」、業務災害の場合は「療養補償給付」と名称が異なりますが、本記事では便宜上、両者をまとめて「療養補償給付」と表記します。

療養補償給付とは、診察や薬剤の支給、手術、入院などによる医療費を負担する制度です。

この制度は、健康保険の「療養の給付」と似ていますが、いくつか異なる点があります。

最大の違いは、療養補償給付では医療費の全額が支給され、被災労働者に窓口負担がないことです。

これに対し、健康保険では原則として医療費の3割を自己負担する必要があります。

労災によるけがや病気は、原則として事業主(会社)の責任とされるため、被保険者(労働者)が医療費を支払う義務はありません。

【窓口での自己負担割合】

労災保険:負担なし

健康保険:原則3割

休業(補償)給付

続いて、休業補償給付についてです。

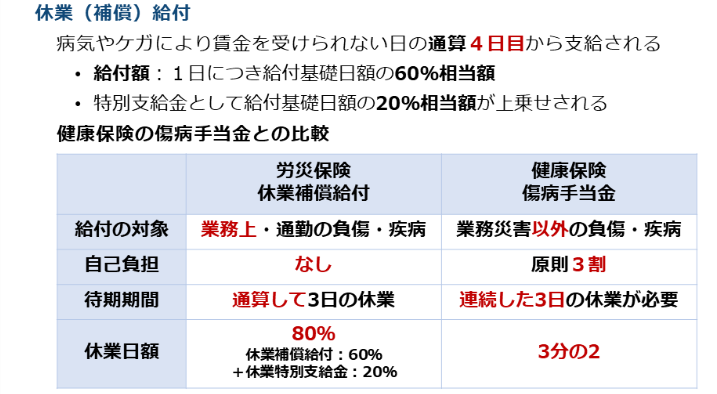

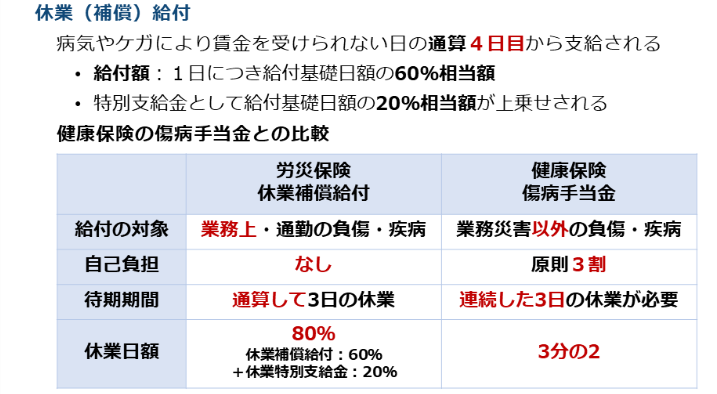

休業補償給付とは、病気やケガにより賃金を受けられない日の通算4日目から支給される給付金です。

似た制度として、健康保険の傷病手当金があげられますが、傷病手当金の支給要件が連続した3日の休業が必要であったことに対し、休業補償給付では、連続している必要はないところがポイントです。

また、休業補償給付の給付額は、1日につき給付基礎日額の60%相当額に加え、特別支給金として給付基礎日額の20%相当額が上乗せされます。

上記の休業補償給付と傷病手当金の比較表を活用して、違いを意識しながら学習しましょう。

給付基礎日額=算定事由発生日以前3カ月間の賃金総額 ÷ 3カ月間の総日数

基本的には、被保険者の過失の割合という側面から、健康保険より労災保険の方が補償が手厚いと考えておきましょう。

傷病(補償)年金

次に、傷病補償年金についてです。

傷病補償年金とは、ケガが重度かつ長期間治らないときに休業補償給付に代わって年金で支給される制度です。

給付のための要件は、療養の開始後1年6か月を経過後も治癒せず、傷病等級に該当した場合に支給されます。

休業補償給付では給付額は日額で算出していましたが、ケガが重度であったり、長期間に及ぶ場合が支給方法を年金に変更するということです。

ですので、休業補償給付と傷病補償年金が同時に給付されることは起こりえません。

障害(補償)給付

続いて、障害補償年金に関してです。

障害補償年金とは、病気やケガの治癒後に身体に障害が残った場合に程度に応じた年金が支給される制度です。

例えば、ケガが治り、傷口等が塞がったあとであっても、両足がマヒしており歩行が困難である場合などがあてはまります。

障害の等級は1~14級まであり、1~8級の場合は年金、9~14級の場合は一時金で支給されます。

ですので、給付方式を年金か一時金かを選択できるわけではありません。

遺族(補償)給付

次は、遺族補償給付についてです。

これまでの傷病補償年金や障害補償年金とは異なり、被保険者が労災により亡くなってしまった場合の給付です。

遺族補償給付には、遺族補償年金と遺族補償一時金があります。

遺族補償年金とは、被保険者によって、生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹に支給されるものです。

給付の年金額は遺族の人数によって異なります。

一方で、被保険者の死亡時に年金を受け取れる遺族がいない場合に支給されるのが遺族補償一時金です。

遺族補償一時金がもらえるケースとは具体的にどのようなケースがありますか?

例えば、労災によって亡くなったAさんは、既に配偶者と死別しており、子も独立しており、生計を維持されていない場合などは、遺族補償年金ではなく、遺族補償一時金が支給されます。

葬祭料・葬祭給付

最後に、葬祭料・葬祭給付について説明します。

葬祭料とは、被保険者が労災の事故により亡くなった場合に、葬祭を行うもの(遺族など)に315,000円+給付基礎日額の30日分が支給される制度です。

試験で問われることは少ないので、概要だけおさえておきましょう。

力試し:実際に過去問を解いてみよう

この記事で学んだことを踏まえて以下の問題に挑戦してみましょう!

問題

(2023年1月試験問4) (学科 FP協会)

(ア)労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。

(イ)労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず賃金を受けられない場合、賃金を受けられない日の第4日目から休業補償給付が支給される。

解答

(ア) 〇 適切

(イ) 〇 適切

健康保険の傷病手当金では、給付を受けるためには、連続した3日間の休業が必要でしたね。

まとめ

本記事では「労災保険の給付」について学んできました。

「休業補償給付の支給要件」「健康保険との違い」といった点が試験対策として非常に重要になってきます。

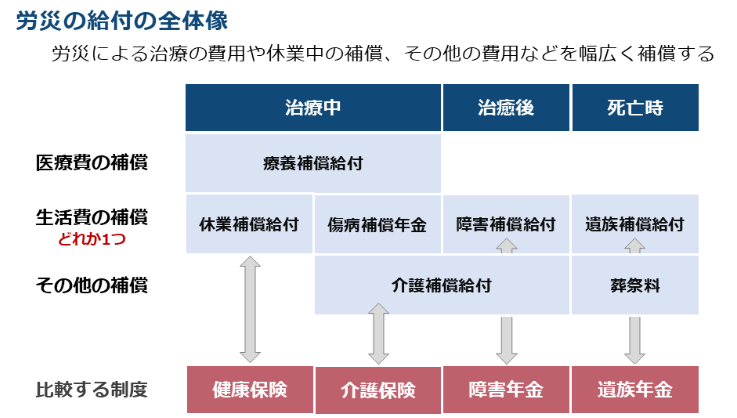

また、給付の全体像についてこちらで再掲しておきましたので、学習の復習として再度確認しておきましょう。

過去のFP試験では、これらのポイントが問われる問題が繰り返し出題されていますので、しっかりと復習しておきましょう!

「労災保険の給付」について、よく理解することができました!

理解を深めていただけたようでよかったです!

これからは繰り返し過去問や問題演習を積み、知識の定着を図りましょう。応援しています!