24歳で独学により1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。2021年に「ほんださん / 東大式FPチャンネル」を開設し、29万人以上の登録者を獲得。

2023年に株式会社スクエアワークスを設立し、代表取締役としてサブスク型オンラインFP講座「FPキャンプ」を開始。FPキャンプはFP業界で高い評価を受け、2025年1月のFP1級試験では32%を超える受験生が利用。金融教育の普及に注力し、社会保険労務士や宅地建物取引士など多数の資格試験に合格している。

FP2級の勉強を進めていると、「この制度って誰が対象になるの?」と疑問に思うこと、ありますよね。

「アルバイトでも雇用保険に入るの?」「どんな人が対象になるのか、いまいちよくわからない…」 そんな声が多く聞かれるのが、雇用保険の“対象者”に関する内容です。

雇用保険は、原則として雇用される人すべてが対象となる制度ですが、加入できるかどうかは“働き方”や“労働時間”などの条件によって決まります。

どのような人が対象となるのか、出題の際にはよくひっかけられるポイントです。

この記事では、雇用保険の被保険者となるための要件や、対象外となる代表的な例について、図や具体例を交えてわかりやすく解説していきます。

混乱しがちなこの分野も、仕組みを理解すればスッキリ整理できますよ。

保険料が内訳によって負担割合が異なっていたりと、複雑でとても苦手意識があります…。

そうですよね、複雑な分野であるからこそ試験でも頻出な範囲でもあります。しかし、内容をしっかり整理し、丁寧に学んでいけば必ず得点源にできます!一緒に苦手意識を克服していきましょう!

雇用保険の対象と保険料

雇用保険の被保険者

本記事では、「雇用保険の対象」として、雇用保険の被保険者と保険料について解説していきます。

まずは、被保険者についてです。

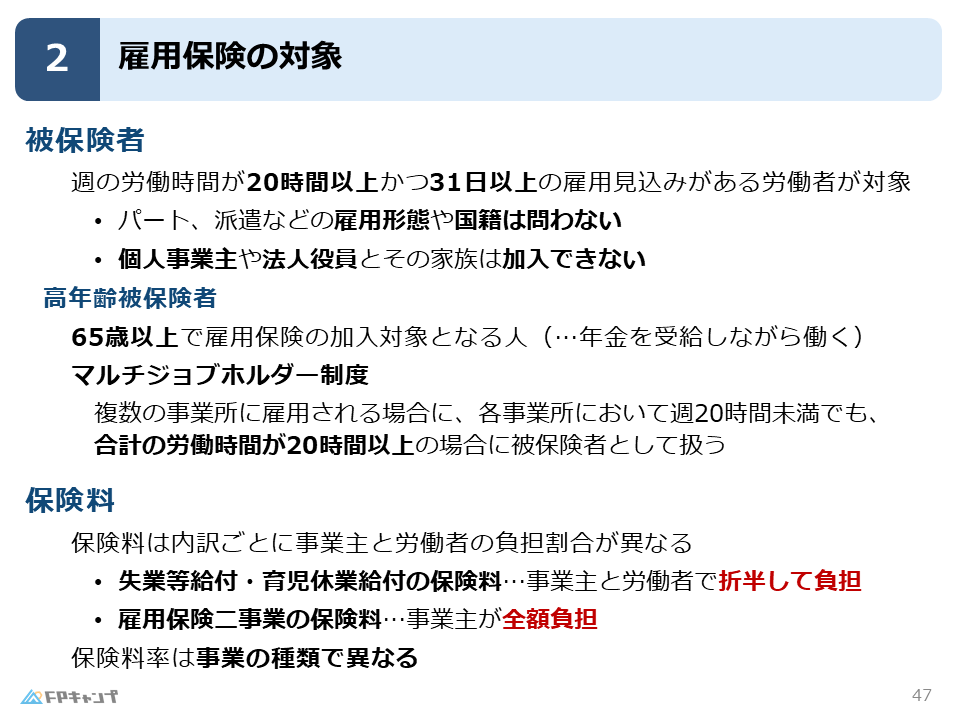

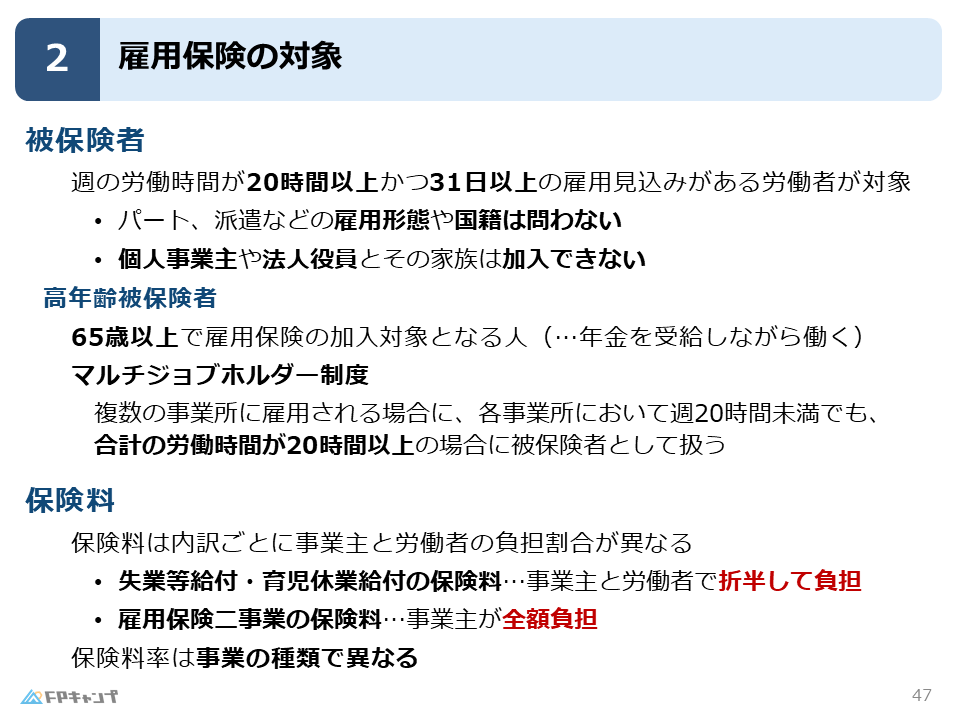

雇用保険では、週の労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある労働者が対象となります。

また、労災保険と同様に、パートタイマーやアルバイト、派遣などの雇用形態や国籍は問いません。

さらに、個人事業主や法人役員とその家族は雇用保険に加入できない点もポイントです。

被保険者の要件はどこかで見たことがある気がします…。

似たような被保険者要件を持つ制度としては、健康保険があげられますね。健康保険では、原則一般社員の4分の3以上の労働時間である必要がありますが、そうでない人であっても、週20時間以上かつ2か月を超えた雇用であれば加入対象者となります。

高年齢被保険者

被保険者の中の分類として、雇用保険には高年齢被保険者という概念があります。

高年齢被保険者とは、65歳以上で雇用保険の加入対象となる人のことを指します。

このように区分されている理由は、高年齢被保険者に該当する人は年金を受給しながら働く人であることが挙げられます。

また、高年齢者は、一般的に再就職が難しい、賃金が下がる、非正規雇用が多いといった傾向があるため、このような人が就労を継続しやすい環境を整るために区分が設けられています。

高年齢被保険者に関連して覚えておいていただきたいことは、マルチジョブホルダー制度です。

マルチジョブホルダー制度とは、複数の事業主に雇用される場合に、各事業所において週20時間未満であっても、合計の労働時間が20時間以上の場合に被保険者として扱うという制度です。

つまり、高年齢者が現役並みに働くことが困難になり、1社においては雇用保険の被保険者要件を満たしていない場合でも、複数の事業所での労働時間を合計すると、要件を満たす場合には雇用保険の被保険者として扱うといった制度になります。

保険料

最後に、雇用保険の保険料についてです。

雇用保険の保険料は、内訳ごとに事業主と労働者の負担割合が異なります。

失業等給付や育児休業給付の保険料は事業主と労働者で折半して負担します。

一方で、雇用保険二事業の保険料は事業主が全額自己負担することとなります。

このように負担割合が異なるのは、失業等給付や育児休業等給付は、その給付内容が労働者にとってメリットがありますが、雇用保険二事業は会社にメリットのある給付内容ですので、事業主の全額自己負担となっています。

雇用保険二事業:失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力開発等に資する雇用対策のことであり、雇用安定事業と能力開発事業のことを指す。

また、雇用保険の保険料率は事業の種類で異なります。

力試し:実際に過去問を解いてみよう

この記事で学んだことを踏まえて以下の問題に挑戦してみましょう!

問題

(2025年1月試験問3) (学科 FP協会)

(ア)2つの事業所に雇用される65歳以上の労働者で、1つの事業所における1週間の所定労

働時間がそれぞれ5時間以上20時間未満であり、2つの事業所における1週間の所定労

働時間の合計が20時間以上である者は、所定の要件を満たせば、申出により、雇用保

険の高年齢被保険者となることができる。

(イ)雇用保険の保険料のうち、失業等給付·育児休業給付に係る保険料は、事業主が全額

を負担するのに対し、雇用保険二事業に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負

担する。

解答

(ア) 〇 適切

マルチジョブホルダー制度であっても、大前提雇用保険の要件を満たしていることが必要です。

(イ)× 不適切

まとめ

本記事では「雇用保険の対象」について学んできました。

「被保険者の要件」「保険料の負担割合」といった点が試験対策として非常に重要になってきます。

過去のFP試験では、これらのポイントが問われる問題が繰り返し出題されていますので、しっかりと復習しておきましょう!

「雇用保険の対象」について、よく理解することができました!

理解を深めていただけたようでよかったです!

これからは繰り返し過去問や問題演習を積み、知識の定着を図りましょう。応援しています!